2024—1126姬路城天守閣

2025/09/16 09:30

瀏覽175

迴響0

推薦4

引用0

2024—1126姬路城天守閣

地址:兵庫縣姬路市本町 68 670‐0012

電話:079‐285‐1146

營業時間:上午 9:00 至下午 5:00

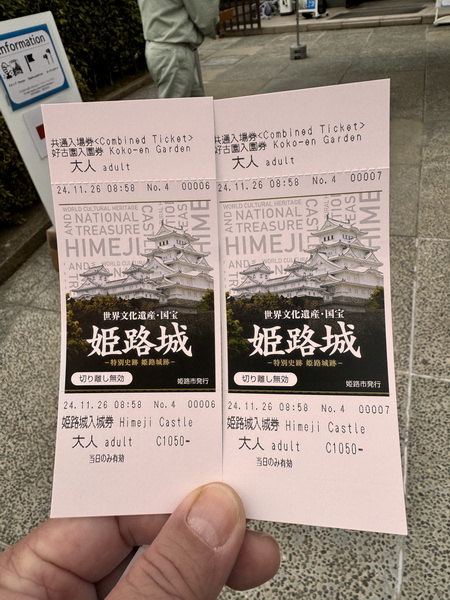

門票:姬路城1000日圓,姬路城+好古園1050日圓

先造訪了姬路城外圍的「護國姬路神社」及「姬路神社」後,便要展開今日的參觀重點「姬路城」了。

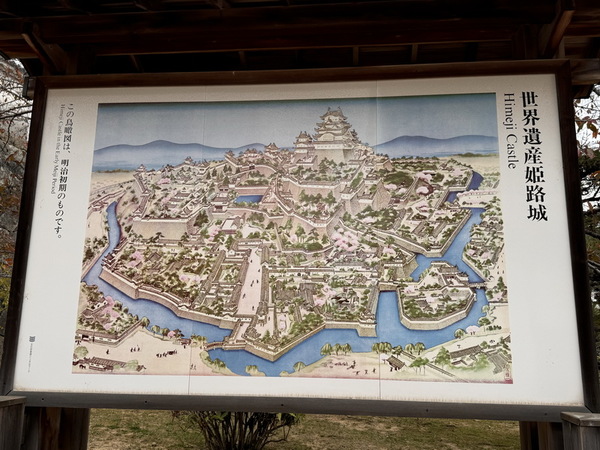

姬路城,是一座位於日本兵庫縣姬路市的城堡,由於外牆潔白無瑕,也被稱為白鷺城,17世紀初期是日本城堡建設的鼎盛時期,以天守閣群為中心的塔樓、城門、土牆、石牆、護城河等土木建築均保存完好,是日本最具象徵性的意義,且保存度最為完整的城堡,也被稱為「日本第一名城」,日本政府指定其為國寶及國家特別史跡,也是日本世界文化遺產之一,很值得參觀。

姬路城的歷史最早可追溯至1333年,由鐮倉南北朝時代的赤松則村,於姬山建立了第一個城寨,之後於1346年,由其次男赤松貞範改修成為一座城池,也就是姬路城的前身。二次世界戰爭的轟炸摧殘,目前日本國內僅剩下12座天守,姬路城便是其中之一。

在大手門地下停車場停車後,沿著街道及護城河沿岸前進,可以從不同角度的河面上看到姬路城的天守和城牆,飽覽其壯麗的景色。

護城河週邊的楓紅隨著季節更迭而變換色彩,倒映著火紅與金黃的樹影,與白色城牆相映成趣,大自然的風情萬種美得像一幅畫。

來到櫻門橋前,再次從不同的角度欣賞姬路城的美景,石垣倒映在護城河中,在湛藍天空與陽光的照射下顯得更加耀眼動人。

大手門,是姬路城的正門,以注重防禦功能的城門,曾經由三重城門構成,作為城堡中最威嚴氣派、最堅固和格式最高的城門,發揮著重要的作用,可惜在明治時期被拆除,現在的大手門是於1938年新建的城門。

三之丸廣場,穿過大手門後會來到三之丸廣場,為免費區域,寬大的草坪後方佇立著潔白的姬路城,站在遠處仰望,整座城堡在秋日楓紅的映襯下,更顯氣勢非凡。

前方有一塊標示著世界遺產的巨石,也是許多遊客喜歡拍照的地點。

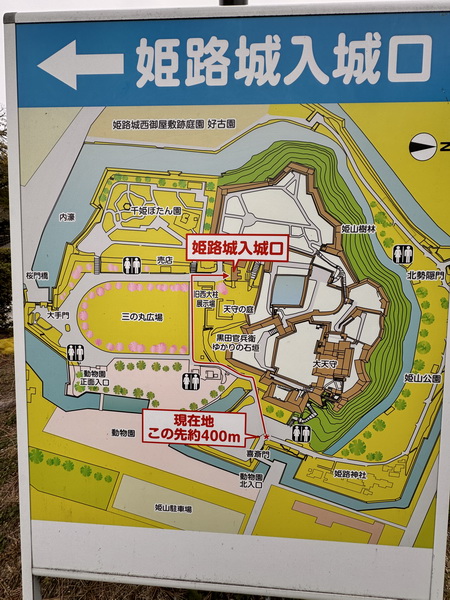

順著廣場左側,往天守閣的方向前進,很快就會見到姬路城的售票處道路,但因時間尚早,我們先從左側逛逛姬路城的外圍地帶。

城垣,城堡隨著時代重新擴大改建,摻混著各個時代的石牆,可以觀賞到各年代的石牆古蹟。

天守の庭,位於天守正面,是天守閣前的一處廣場狀空間,作為軍事防禦的緩衝地帶,便於防守與集結,站在這裡可以清楚仰望整個天守閣,也是攝影、欣賞城堡全貌的好位置。

繞回購票處,姬路城成人票一張是1,000日幣,因計畫中午要進入好古園用餐,所以直接購買共通券,僅需要1,050日幣,等於再加50日幣就能多參觀一處景點,購票完成即可入內參觀。

菱之門,穿過入口,走過平緩的斜坡後,首先見到的是姬路城最大的城門與主入口—菱之門,其名稱來自於門柱上方的冠木兩側刻有菱紋。

門的上方還以優雅的華燈窗、格子窗作為裝飾,兩面圍牆上也設有狹間(弓箭、鐵炮槍眼),可對敵軍進行弓箭及鐵砲攻擊。

外觀相當雄偉,大門採用不規則的「枡形虎口」設計,是日本古城堡最高的出入口防衛設施,僅在城門左側有一道石牆,讓敵軍攻至此處時要作一個左彎再右彎才能攻擊城門,藉此削弱攻擊的力度,是固守三之丸通往二之丸的重要櫓門,曾經作為抵禦外敵入侵的防禦基地,已被指定為重要文化財產。

穿過菱之門,就進入了二之丸區域,左側階梯往上便是「西之丸」,右後方則可看見本丸、天守閣。

而右方的水池被稱為「三國堀」,該堀作為儲水池使用,據說是因為當時城主池田輝政的領地包括了播磨、但路、備前等三國,因而命名三國堀,但其實是具有戰略意義。在敵軍好不容易攻破了菱之門進入二之丸後,眼前所看到的是三國堀將道路一分為二,右側的道路似乎是一條通往石垣的死路,而正面的道路就能直接看到伊之門(いの門),看起來是最好進攻的道路,引誘敵軍往前進攻,但其實此道路彎曲狹窄之外,有多處可以躲藏伏兵,要承受各處飛來的弓箭、鐵炮攻擊,是條易守難攻的誘敵道路。

如果細看地圖可以發現,三國掘右側的道路其實開有一處るの門,是通往天守的一條捷徑路線,因為位於視線死角,剛攻入的敵軍無法察覺,是守軍才知道的小門,在有危機時更會用砂土掩埋,使該門無法開啟,因此也被稱為埋門,如今已被規畫為參觀路線的回程道路。

姬路城聳立於連綿交錯的石垣之上,搭配水中倒影更是美麗。

雖說已經進入城內了,但距離抵達天守閣還有一段路程,姬路城的城門總數也相當多。在穿過伊(い)之門後,依次還要經過呂(ろ)、波(は)、仁(に)、保(ほ)等四個門,才會接近到天守與小天守建築旁。

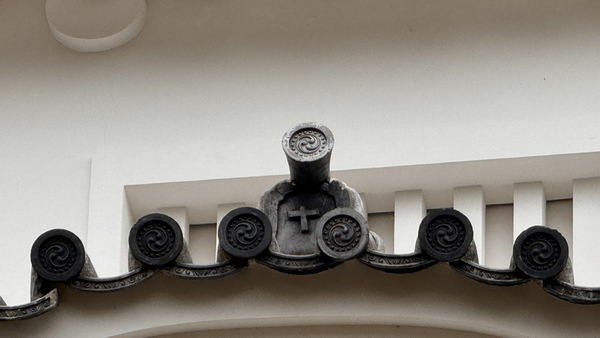

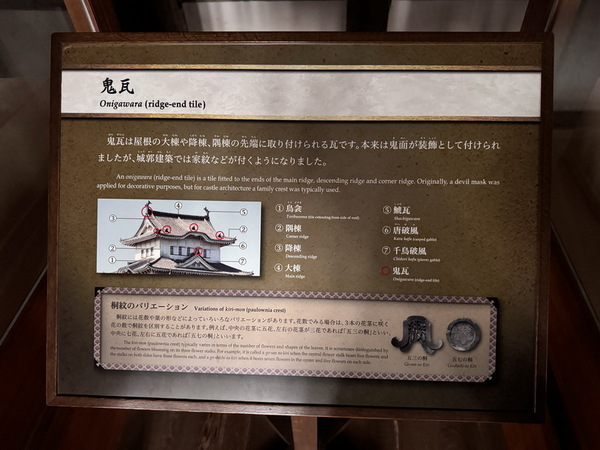

我們在穿過いの門,經過一片雪白的南方土坪後,發現城堡上的十字紋的鬼瓦,是日式建築屋簷兩端常見的瓦飾,本意是用來鎮邪避凶。在姬路城會發現有些鬼瓦上刻有十字紋。姬路城曾由戰國名將黑田官兵衛(後來是豐臣秀吉的軍師)修築,他本人是隱性的基督徒,因此城內部分鬼瓦上留下了「十字紋」的裝飾,被認為是當時基督徒信仰的痕跡。

牆垣上還有「姥貝石/姥が石」,這裡曾流傳下了羽柴秀吉在姬山建造三層天守閣時,為了石材匱乏而費盡心思,住在街上賣餅的窮老婦人便將自家的石臼獻出,秀吉得知此事後非常高興,將石磨用於現在乾小天守閣北側石牆的奇聞軼事傳說。

再之後,通過水之一、二、三門才能進入天守,期間經過一面造型特殊的「油壁」,此是用來加強防禦的特殊城牆,牆體混合了石灰、砂土、麻纖維與油,使牆壁更堅固、防水,而且不容易被火攻燒毀。走近看,牆面比普通土牆更為光滑、帶點油潤感,所以被稱為「油壁」。

經過一路上波階梯以及左彎右彎的狹窄通道,牆面兩側還開有相當多的狹間(弓箭、鐵炮槍眼)。

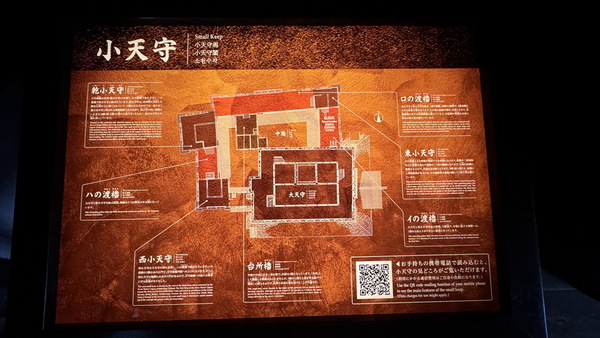

終於來到了天守閣的入口處—西小天守,姬路城是一座「連立式天守」,天守閣共有四座,分別為大天守(高六層)、乾小天守(高四層)、東小天守(高三層)、西小天守(高三層),每座天守都透過「渡櫓」相連,各建築內是嚴禁穿著戶外用鞋入內的,參觀時必須於入口處脫鞋,也由於出口的位置與入口不同,需使用配發的塑膠袋,自行將鞋子攜帶至出口。

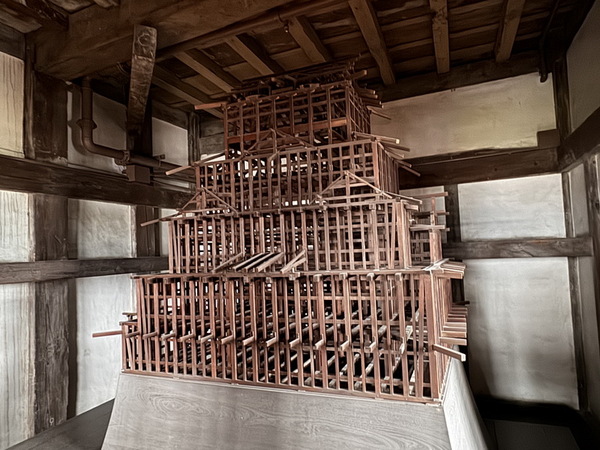

首先先參觀大天守,其被稱為五重六階,還有一層地下室,骨架基本上是以基座、柱、樑、桁、以及柱盤所組成,完全不使用現在房屋所使用的釘子,只是單純組合堆高的構造。

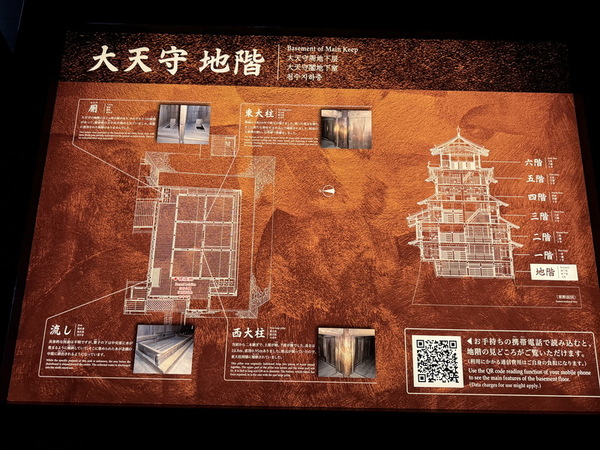

【大天守地階】

在天守中有東大柱、西大柱兩支心柱,高24.8公尺,直徑達0.95公尺,從地下層一路貫穿至6樓的樓地板,將空間加以固定,避免搖晃造成位移。

【大天守一階】

空間相當寬大,四周走道在戰時會成為士兵們進駐防禦的位置,而如今則成為遊客們魚貫前行的參觀路線。

六葉釘隠し,是一個六葉形狀,用來隱藏覆蓋釘子的裝飾物件,六片葉子間所組成的心型圖案,自古以來有驅魔的裝飾作用。

筋交,就是在木造建築裡,以交叉的木材支撐,類似「X 型樑」,作用是加強抗震與承重,避免地震時建築扭曲。姬路城大天守建於 17 世紀,已經大量使用筋交,可見當時的建築技術相當高超。

樓層間的樓梯相當的狹窄且陡峭,上下樓時都要小心放慢速度,避免推擠發生危險。

【二階】

天守在以往只有在戰爭發生時才會進入使用,城主一般都是住在一旁的御殿之中,因此在當時天守內會存放大量的武器,這面牆被稱為武具掛,就是用來懸掛鐵炮與長槍,在戰時可以快速取用進入戰備狀態。

出格子窗,是一種向外突出、裝有木格子的窗戶,比一般平窗更能引入光線和空氣,武士可從窗後觀察外部情況,必要時可用作射擊位置。

在一些牆邊會看到這樣開有窗戶或狹間的空間,這裡被稱為破風之間,從外側看就是城堡千鳥破風、入母屋破風裝飾的位置,戰爭時期這裡會成為最前線的陣地。

【三階】

大天守的東大柱是完整一根長達24.8公尺的心柱,而西大柱則被分為兩段,於3樓的位置作連接。

「武者隱し」的暗間,可以躲藏士兵從暗處給予敵軍埋伏痛擊。

【四階】

石打棚,在3、4樓窗邊,會看到特別架高的走道,主要是由於地板到窗戶的高度過高,讓士兵無法進行拉弓、開槍的守備任務,不得已才特別建造了這樣一排架高的走道。

高窗,設置在較高位置的窗戶,主要用於通風與排煙,讓火把或炊事的煙霧能排出,也能在防守上提供一定視野,避免敵人偷偷接近。

隨著樓層增加,梯面變得越來越窄,越來越陡。

【五階】

武蔵の妖怪退治,這部分就帶有傳說色彩了,據說在江戶時代,曾有工匠或修築者(傳說指「武藏」)在大天守內遇到妖怪干擾了築城工程,讓工事一度受阻,後來「武藏」憑著勇氣與智慧,成功退治妖怪,工程才得以順利完成。

眺望窗外的遠景及鯱瓦,古城的守護神鯱據傳原是雄雌一對,但不知道為何姬路城的鯱瓦兩邊皆是雌鯱。

【六階】

終於來到了六階的最頂樓,寬大的空間中央設有刑部神社(長壁神社),祭祀邢部大神。邢部大神原本是光仁天皇的皇子邢部親王,在當時深陷藤原百川的造謠之中而失去地位,後來與他的女兒富姬在姬山死去。當時的國司將兩人作為姬山的守護神祭祀於山上,累積了許多信仰民眾。

從窗戶望出去的視野極為遼闊,可以看到階梯狀的備前丸、二之丸、三之丸廣場,遠處的山景以及現代化的姬路市景盡收眼底。

幻之窗(幻の窓),有一處原本應該是窗的位置,但這個「窗」卻被木板封起來,從外面看不到,只有在內部能看到窗框的痕跡,因為它「看似存在,卻又不存在」,所以被稱為幻之窗。

接下來進到連接東小天守的「イの渡櫓」,準備依序參觀各小天守。

東小天守,軸組構造模型。

往下眺望,正值深秋,恰好欣賞這五顏六色的美麗景致。

ロの渡櫓,這段展示了昭和大修理時拆下更換的屋頂鬼瓦。

乾小天守,是輔助防禦的重要據點,窗外景色依舊迷人。

八之渡櫓,回到西小天守出口。

在各樓層的通道上遠眺,可見到巨大的姬路市區全貌,從不同視角會看到完全不同的景色。

姬路城的大天守為日本現存12座天守中最大、最高的一座,氣勢雄偉。這座巨大的天守於1609年建造,雖然歷經戰火等災難,但至今仍完好無損。

天守外除了陡峭的石垣外,還設有石落、狹間、格子窗等守城設施,更加強了姬路城易守難攻的程度。

備前丸,原為本丸中的一個區域,是城主池田輝政所曾經居住過的地方,緊鄰在大天守之旁,可惜原本的建築在1882年的火災中全部燒毀,現在重整為大廣場。登頂結束後,就會進入天守閣前方的備前丸廣場,可以在這裡用各種角度近距離仰望潔白壯麗的姬路城。

順著參觀路線,穿過備前門後,還有許多參觀的重點遺跡。

井郭櫓,指附近曾有井口,提供防守時的水源。

舊番所,以前城兵交班、巡邏的據點。

石棺,可以欣賞一下這些以巨大石塊所推積成的石垣牆,其中以告示牌特別標示出在備前門的兩側,有兩塊直方形的大石,這原本是埋藏在古墳中的石棺,在建城時被移來當作石垣的積石。

帶之櫓,是天守防禦體系中的一座重要櫓。

腹切丸,是一個帶有傳說色彩的區域。據說在城被攻破時,守城武將會在此切腹自盡,因此得名。

繼續往下走,沿途還會看到一口大井,這就是遠近馳名的「阿菊井」(お菊井戸),故事講述女侍「阿菊」因為弄壞或弄丟了主人的珍貴盤子,被冤枉處死,化為怨靈,每晚在井邊數盤子,成為遊客必看的傳說景點。

二渡櫓,是天守周邊較長的渡櫓建築,作為防禦通道。現今作為展示間,外部有石棺,內部有小馬印、御用物長持及不同時期的大天守之鯱瓦。

盎之門,城內惟一三層櫓門。

這處有特別標示的扇之勾配(斜坡),是在1601年由池田輝政所建造的石垣轉彎的位置,會用長方形的巨石,以長短邊交互擺放堆積,稱為算木積,藉著石頭長邊夾住短邊和相鄰的石材,使石垣角落呈現一體化,結構相當堅固,此處的斜面曲線,就如同扇子打開一般的弧度,因此被稱為扇之勾配。

石垣的繼目,這段石垣位於「二渡櫓」與「腹切丸」之間,仔細觀察的話,可以發現石垣的下半部與上半部在堆砌方式上有所不同。指的是石垣拼接的「接縫」,在姬路城會看到多種築石法,例如「算木積」、「牛蒡積」,反映不同時期的工法。

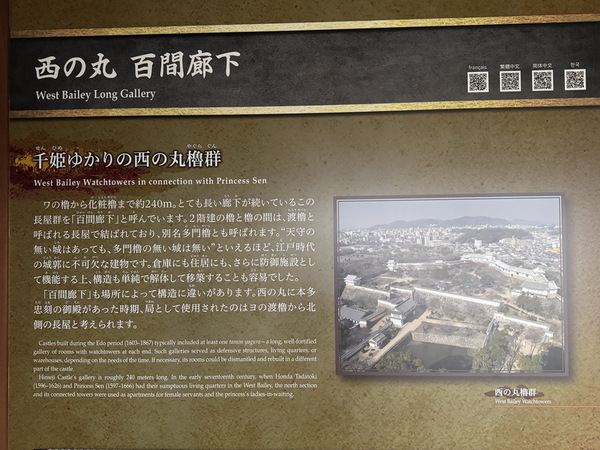

【西之丸百間廊下】

西之丸庭園內有一條長達約300公尺的木造長廊,稱為「百間廊下」,這裡曾是女侍居住、工作與守衛的地方,氛圍寧靜。這裡也與天守同樣可以入內參觀。

最精采的就是深幽筆直的長廊,在此可以深刻體驗到姬路城建築之美。

可以參觀到各式各樣有趣的展示。

廊下大戶,長廊中的大型木門,用來分隔、防禦與便利生活,在百間廊下這樣長達300公尺的建築中,必須把長廊劃分為數段,萬一發生火災或敵人入侵,可以減少損害範圍。

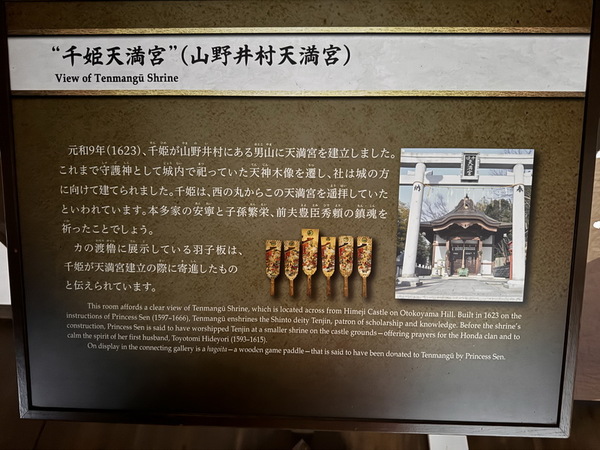

千姬天滿宮,千姬為了祈求本多家的繁榮,在姬路城西北側的男山建造了男山千姬天滿宮,因此每天早上都會前來廊下,向著西北側的天滿宮遙拜。

化妝櫓,以二重櫓形式建於西之丸北隅,作為西之丸御殿的一部分,在二樓內部設有書院造風格的「化妝間」。

百間廊下的出口處。

參觀完百間廊下,便在西之丸庭院中漫步,發現了一處「奈良村」的刻印,這是在石垣上看到一些刻印,是當年各地大名幫忙築城時留下的「石材標記」,用來區分誰負責哪一段工程,「奈良村」的刻印就是其中之一。

西之丸北門跡,西之丸是城內重要的防區,也是歷代城主正室(妻子)的居所,北門跡是已經不存在的舊城門遺址,走到這裡會看到石基與遺跡痕跡。

在參觀的過程中,最讓人驚艷的是城內複雜的防禦設計,曲折的通道與隱藏的射孔,讓入侵者難以前進,整趟旅程充滿歷史感,不只是看見一座城堡,而是一次穿越歷史的體驗。

你可能會有興趣的文章:

限會員,要發表迴響,請先登入