“五臺山” 中國四大佛教名山之首 智慧威猛文殊師利顯靈說法的道場

山西 五臺山 五臺山五峰聳立,高出雲表,山頂無林木,有如壘土之台,故曰五台,也稱清涼聖境,清涼山.熟識畫面呈現戒疤袈裟對立長髮長衫,一會氣動山河’飛沙走石,場景肅殺.實景是平和的,攝氏20度上下夏季溫度,東台’北台間流水潺潺,峽谷伴松,清水河閃爍南去,夏日靜心處.秋日五峰已白頭,居中’台懷’觀光廟宇依然門庭若市,無他;滿足不夠虔誠半日到此一遊者見識五台聖地.五台莊嚴,朝聖者絡繹於途,尊敬苦行修士.自古即有通情又達理名士,在顯通寺 大文殊殿 請齊 五台文殊 供奉,達官貴人虔誠跪拜,同樣有親臨五台意涵.

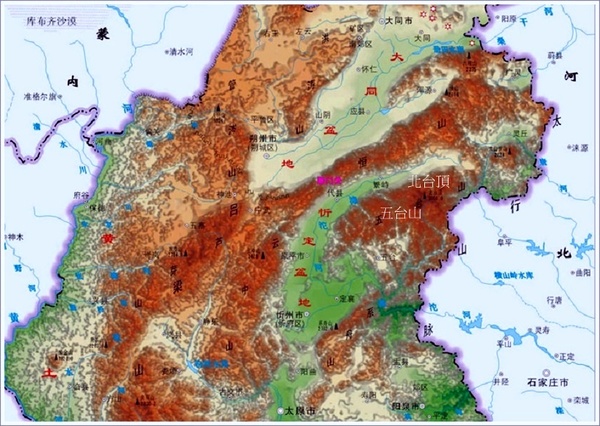

位於中國山西省東北部忻州市五台縣東北隅,被稱為「金五台」,認為是文殊菩薩的道場.它是世界佛教五大聖地之一, 也是中華十大名山之一. 2009年6月26日在西班牙塞維亞舉行的第33屆世界遺產大會上被正式列入《世界遺產名錄》.

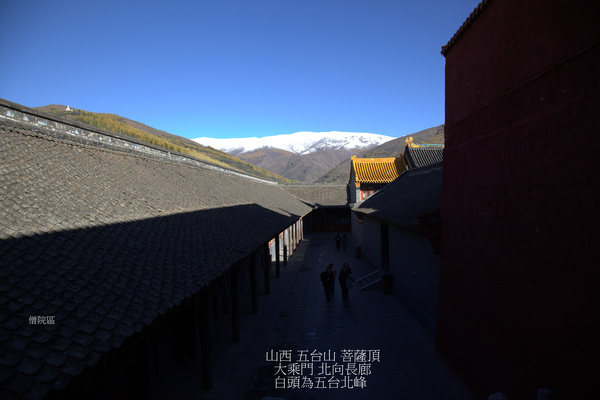

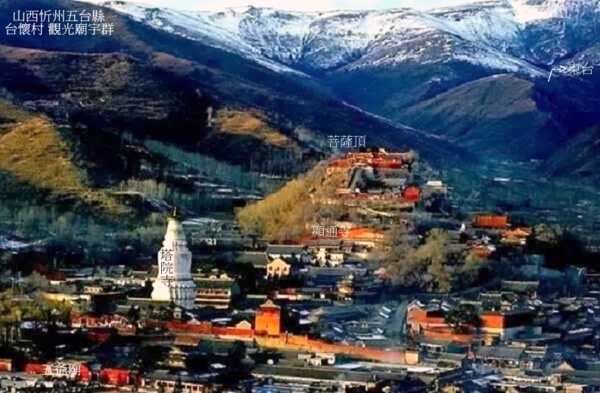

五臺山是座落於「華北屋脊」之上的一系列山峰群,景區總面積達2837平方公里,最高海拔3058公尺.五座山峰(東台望海峰、南台錦繡峰、中台翠岩峰、西台掛月峰、北台葉鬥峰;高度稱雄.)環抱以懷台村觀光寺廟群為中心整片區域.景區築起無際的廣場, 五臺山景區南大門(遊客中心)西側清水河潺潺越顯安寧,進入清涼世界.

南北朝時期,五臺山佛教的發展出現第一個高潮.北魏孝文帝對靈鷲寺進行規模較大的擴建,並在周圍興建了善經院、真容院等十二個寺院.北齊時,五臺山寺廟猛增到二百餘座.到了隋朝,隋文帝又下詔在五個台頂各建一座寺廟.即東台望海寺、南台普濟寺、西台法雷寺、北台靈應寺、中台演教寺.也因為五臺山是文殊菩薩演教的地方,所以這五個台頂上的寺廟均供奉文殊菩薩,但五個文殊的法號不同:東台望海寺供聰明文殊、南台普濟寺供智慧文殊、西台法雷寺供獅子吼文殊、北台靈應寺供無垢文殊、中台演教寺供孺童文殊.從此以後,凡到五臺山朝拜的人,都要到五個台頂寺廟裡禮拜,叫做朝台.此時,五臺山之名已在北齊史籍中大量出現.

中台,又名翠岩峰,位於台懷鎮西北10公里處,地形狀如雄獅,海拔2894米,僅次於北台頂,為五臺山五大主峰之第二高度.中台翠岩峰頂、雲霧之中、有一寺院矗立,名演教寺,文殊菩薩於此演教說法.演教寺是五個台頂上規模最大的寺院. 《清涼山志》轉引《古傳》說:「隋文帝開皇元年,下詔.五頂各置寺一所,設文殊像,各度僧三人,令事焚修.」這是演教寺最早的開始.明弘治年間重修演教寺,皆為石建.正殿石洞五間,主供孺童文殊像.

山西 太原 武宿機場

國際在二航站,一層入境-二樓出境.入秋時節冷清了點.行李盤’海關出口暗了點,似乎是節電的表像,北京亦然.機場出口廳自然採光賦予舒適感覺,藍天白雲的旅遊天空,地陪稱未供暖,有好空氣.平遙古城行走時氣溫較低,取暖燃煤廢氣導入立即感覺到異味空氣的可怕.走訪期間直覺晉中以北藍天白雲,視覺’氛圍均佳,晉南差了點.

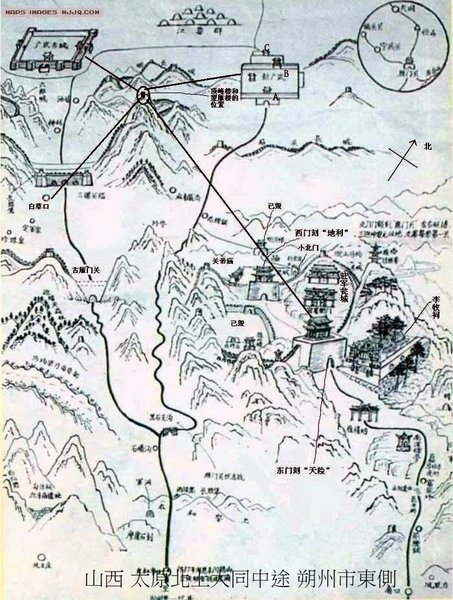

山西臨汾為堯都區,山西漢唐視為要塞之地,東西排列北南行的太行山’恒山’ 洪濤山 管涔山’呂樑山.於是朔州’忻州間雁門山上存在古城堡”雁門關”.黃河由北向南沿陝西’山西邊界奔流,成了漢唐長安的屏障.宗教文化遺跡散佈全省,玩山西得多收集資料,因為地大分佈廣的地質’景觀’廟宇’公園眼花撩亂的豐沛,景緻羞澀的勾眼.山西更現代化便捷,將吸引更多遊人.

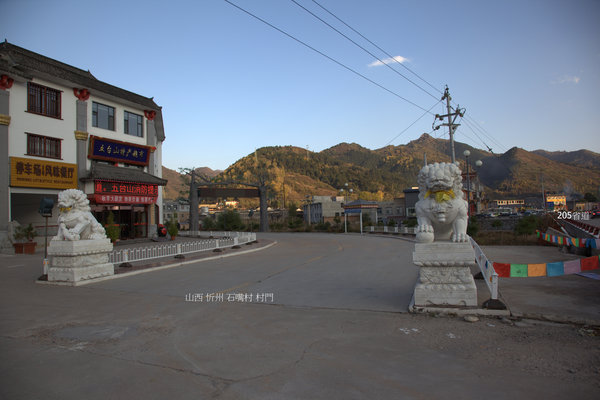

國道(G)55出太原城,綠化’植栽顯現,楊樹銀白樹梢風中閃爍,吸睛.丘陵地中穿梭,時而開闊視野見識北國空曠蒼涼美.紫岩休息站後進入省際(S)高速路46,忻州石嘴村205省道旁體會山西夜的寧靜.小蘋果有初戀味,汾酒釀製過程加糖,酒酣後舌胎蘊甜, 新體驗.

清涼聖境 認識菩薩

三寶佛

釋迦牟尼佛’阿彌陀佛’ 藥師佛為「三寶佛」,亦稱橫三世佛. 在佛教內,東方藥師佛與西方阿彌陀佛被視為解決眾生生死問題之兩大並行佛陀,中央為釋迦牟尼佛. 佛教界有說法認為橫三世佛為一體,只是為了渡眾生而化身為不同的形貌.

藥師佛法門除同樣鼓勵命終往生淨土外,還著重強調可蒙藥師佛願力加被,以求現生即得安樂利益,增福延壽,消災免難,清除修行路上重重障礙.

在梵語中,「阿彌陀」意為無量,所以這佛就是咱們很熟悉的阿彌陀佛,主宰著西方極樂世界,「無量」,意思就是壽命無量和光明無量.

據《佛說大乘無量壽莊嚴清凈平等覺經》裡記載,阿彌陀佛原來是一位國王,因為喜歡聽佛講經說法,放棄王位,潛居山林,一心向佛.認為現在的人世實在是太苦難了,人活得都很痛苦,這個痛苦來源於兩個方面——一個是內心,一個是外部世界.人的內心痛苦來自於慾望,外部世界的痛苦卻是本來就固有的,於是,阿彌陀佛決心建立一個最快樂、最幸福、最純潔,沒有慾望侵擾的凈土——即我們常說的西方極樂世界.後來,這位阿彌陀佛發下了四十八個大願,通過重重劫數,終於建立起了這個「極樂世界」.

佛教中最偉大的菩薩是觀音、文殊、普賢,三位菩薩合稱為“三大士”,供奉三位菩薩的佛殿稱三大士殿.通常情況是觀音居中騎金犼,文殊在左騎青獅,普賢在右騎白象.

文殊菩薩

文殊,全稱文殊師利,是梵文的音譯,意思是‘妙德’、‘妙吉祥’等.在佛教寺院中,塑在釋迦牟尼佛的左邊,為釋迦牟尼的左脅侍,專司‘智慧’,常與司‘理’的右脅侍普賢並稱,文殊菩薩的形象,通常是手持慧劍,騎乘獅子比喻以智慧利劍斬斷煩惱,以獅吼威風震懾魔怨.

文殊菩薩形象多變,依照其形象,可分為一字、五字、六字、八字文殊, 其中最常見的是五髻文殊.五髻文殊是因頭頂綁了五個髻而得名,這五髻代表的是五種智慧.一般右手握「智慧劍」,左手持的蓮花上放置「般若(智慧)經」.智慧之利劍表示能斬斷種種愚癡,智慧犀利如劍;青蓮花則代表純潔無染,花上放有般若經,作為智慧與慈悲的象徵.菩薩亦常乘坐獅子座騎,表示智慧威猛無比;或以蓮花為台座,代表清淨無染;或駕乘金色孔雀,比喻飛揚自在.

千鉢文殊菩薩,全稱“千臂千缽千釋迦文殊師利菩薩”. 現金色身,身上出千臂千手千缽,缽中顯現出千釋迦”.文殊菩薩,是“十方諸佛母,一切菩薩師”,為輔助釋尊教化眾生,而示現菩薩,實際上三世皆為果上如來.文殊菩薩千臂千缽的形象,就是表示他的福德和智慧與釋迦牟尼佛無異.(民間常以如來、如來佛專指佛教創始者釋迦牟尼佛,釋尊,即當時的悉達多太子.)

普賢菩薩

普賢是梵文的意譯,亦譯為‘遍吉’.釋迦牟尼佛的右侍,專司‘理德’.普賢菩薩的精神用一個字概括就是‘行’,行就是實踐.普賢菩薩是佛教中的時間菩薩.其職責是把佛門所宣導的‘善’普及到一切地方.塑像最大的特點是騎著一頭六牙白象.大象身形巨大,步履穩健,可以截斷橫流,直直地過河.表示普賢菩薩的實踐精神是一往無前、所向披靡的.相傳普賢菩薩顯靈說法的道場在四川峨眉山.

觀音菩薩

八大菩薩

依《藥師經》記載,若有修彌陀淨土法門者,或生退轉心、生疑心者.如果聽聞到藥師如來的名號能夠受持,在臨命終時會有八大菩薩前來接引示其道路,隨願往生極樂世界或淨琉璃世界.這八大菩薩是:文殊菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、無盡意菩薩、寶檀華菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、彌勒菩薩. 八大菩薩是佛經中記載輔助釋迦牟尼佛教化工作,護持正法,愛護眾生的八尊菩薩.八大菩薩的名稱及排列順序在經中的記載不一樣,共有六種不同的說法(略). 八大菩薩出自密宗典籍,在重慶大足石窟大佛灣“倒塔”第二層有八大菩薩的完整造像,是現存較早的藝術形象.但八大菩薩的形象特色並不鮮明,很難具體識別.

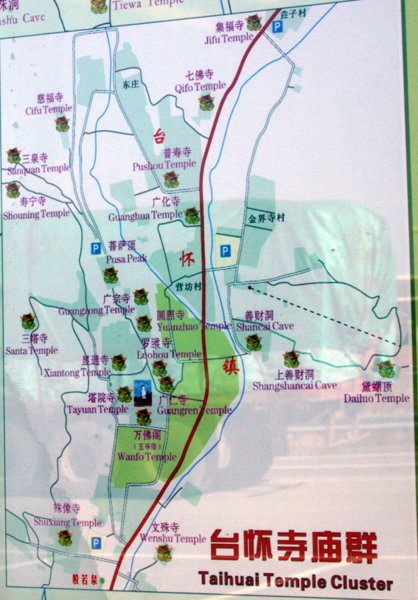

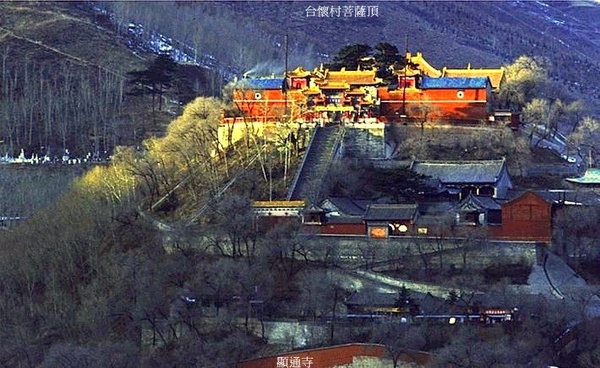

五臺山是中國唯一一個青廟(漢傳佛教)黃廟(藏傳佛教)交相輝映的佛教道場,因此漢蒙藏等民族在此和諧共處.五臺山寺廟分為兩類,一類是漢僧寺院,俗稱“青廟”,一類是喇嘛寺廟,俗稱“黃廟”.清代曾將部分青廟改為黃廟,青衣僧隨之改為黃衣僧,因此,這裡又有了漢族的喇嘛.青廟的首寺是顯通寺,黃廟的首寺則是菩薩頂.五臺山據傳擁有寺廟128座,現存寺院共47處,台內39處,台外8處,其中多敕建寺院,多朝皇帝前來參拜.著名的有:顯通寺、塔院寺、菩薩頂、南山寺、黛螺頂、廣濟寺、萬佛閣(五爺廟)等.

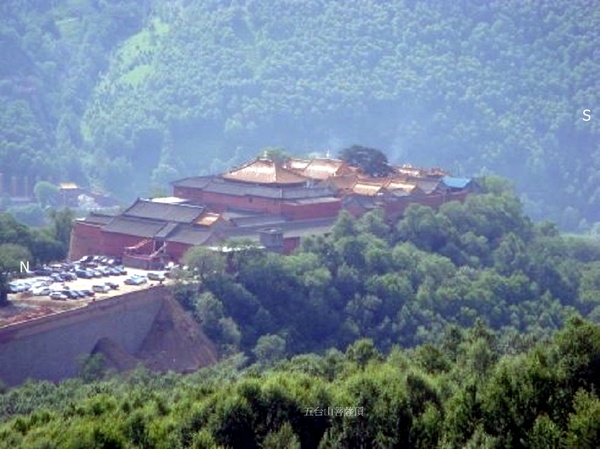

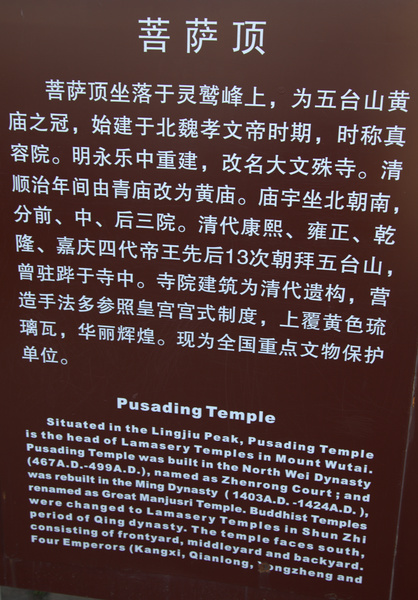

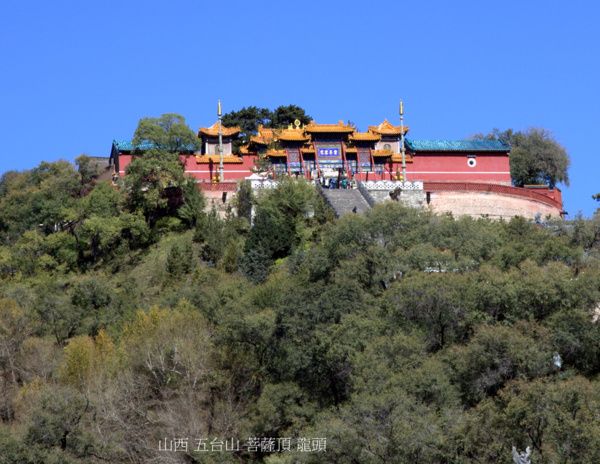

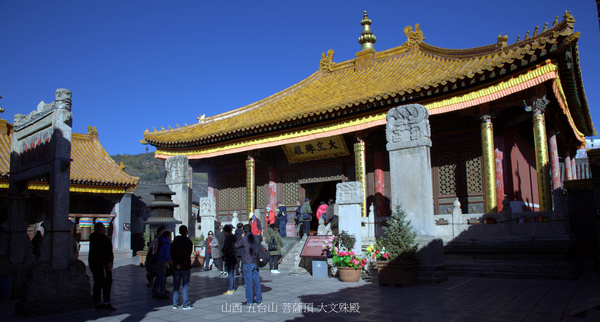

菩薩頂 梵語中意為「文殊菩薩居住的地方」.

菩薩頂是五臺山最大最完整的一座藏傳佛教寺院,這裡是每年農曆六月初四到六月十五的黃教法會主場地,在這一時間登山可以看到喇嘛們「鎮魔」的盛況. 菩薩頂寺廟依山勢而建,因此山形酷似印度的靈鷲山,古亦被稱為靈鷲峰.1987年法王如意寶晉美彭措上師朝拜五臺山時,帶領一萬餘僧俗,朝拜了五臺山等漢地部分聖山,駐錫此處. 相傳唐太宗貞觀五年,僧人法雲想塑一尊文殊像,可不知道塑何文殊.一天夜裡,法雲從長明燈下的藍光中看見一尊文殊菩薩像,並由塑工塑成.傳說這便是文殊菩薩顯聖,展示真容,所以此寺稱真容院、大文殊寺,俗稱菩薩頂.

智慧威猛文殊師利顯靈說法的道場,因此 菩薩頂 文殊殿亦為主殿. 菩薩頂始建北魏 孝文帝時期(西元471~499年),名 真容院.唐 景雲年間(西元710~711年)曾修葺.宋 景德時(西元1004~1007年)重建,賜額"奉真閣",明 永樂初(西元1403年)敕旨改建,名 大文殊寺,俗稱 菩薩頂.明萬曆九年(西元1581年)再度重修.清 康熙23年'30年(西元1684'1691年)二次重修,以皇家宮院形制營造.康熙30年修建主題為"闔寺改覆琉璃黃瓦”,突顯"菩薩頂"皇家建族等級寺院.清 康熙44年(西元1705年).菩薩頂 喇嘛進駐,成為黃廟.

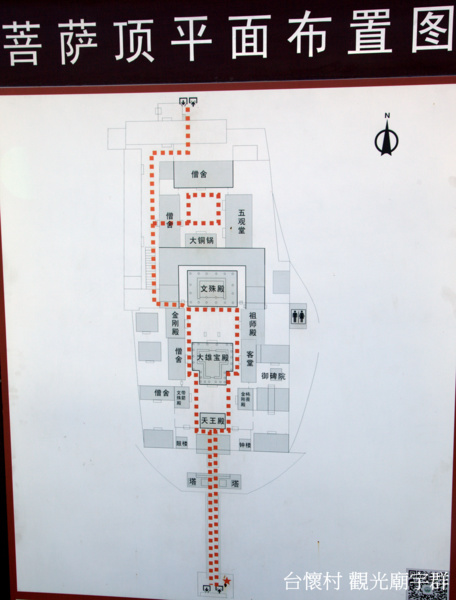

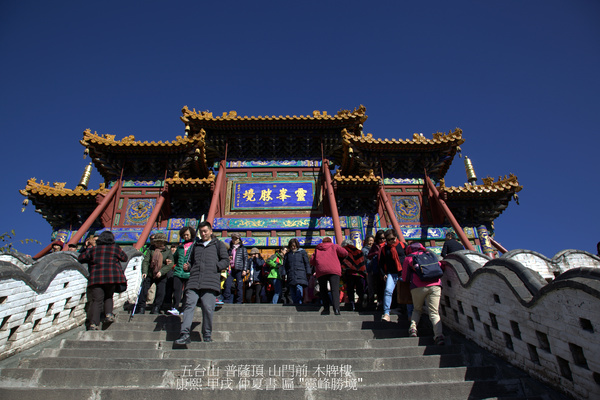

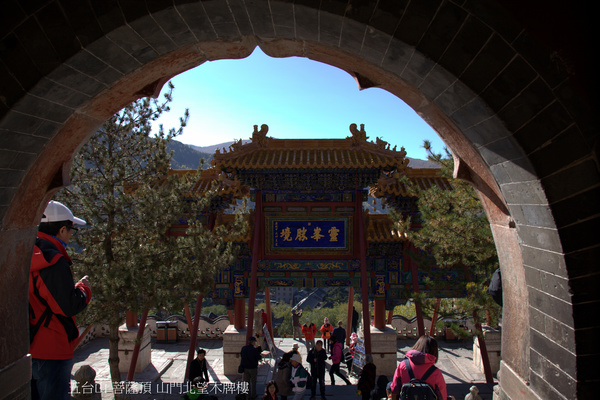

菩薩頂 坐北朝南,順山勢建廟,面積37160 平方米,分山下'山上兩部.山下由佛字照壁始, 「佛」字豎筆收筆,雕成五個腳趾頭樣,長豎為佛腿,收筆為佛腳.登好漢梯達山門前平臺,中置木牌樓,匾 康熙書 雲峰勝境.牌坊北面的禦陛上雕刻有「九龍戲水」的圖案,十分精美,九龍戲水圖的兩側各有16個台階,是「文(官)道」和武(官)道,9龍以及兩側的十六個台階加上照壁北面的108級台階,恰好是明王朝時期中國的版圖,即九省、十六州和108縣,是當時修建寺廟建築師的精心策畫.

菩薩頂山門前的兩根旗杆、牌樓(龍頭)和百零八級石階(龍身)所構成的形勢像是一條龍.寺廟中軸線山門內排列五進院落;主要建物為 天王殿'大雄寶殿'大文殊殿'文殊堂'藏經樓.中軸線東側,有碑亭'丈院.西側有行宮院'亦有丈院.(行宮是一個比較小規模的皇宮,給皇上出巡時居住的.) 全寺有殿堂'樓閣'禪房'僧舍'建築62座,建物面積9160平方米. 歷代皇帝都曾登臨菩薩頂,所以寺內有不少禦筆親題的碑和匾.在東院過廳和後院,有兩座漢白玉四稜柱碑,碑身四面分別刻有漢、蒙、滿、藏四種文字所書的碑文,均為清代康熙帝手書.菩薩頂上朝禮文殊菩薩十分殊勝,菩薩頂的歷史故事也相當多,清朝在位皇帝多次來到五臺山朝禮,清朝康熙皇帝的父清順治,曾傳在五臺山出家,康熙多次到五臺山尋找順治足跡緬懷.

清 康熙'乾隆巡禮五臺山多宿菩薩頂,喜歡菩薩頂就關心重視,親自書寫碑文,因此菩薩頂是享有特權的,也有高一等地位.清 雍正(1723~1735年),菩薩頂為五台黃廟的首腦.統管其他黃廟事務.具有清代名間官式寺廟建築的珍貴資訊檔案.為研究關內喇嘛教發展'演變'建築歷史的堡壘.

菩薩頂的極盛時期是在清代.清順治十三年將這裡改為喇嘛廟,康熙皇帝曾賜菩薩頂大提督印,並命山西全省,其中包括山西巡撫、大同總兵、代州道台,統統向大喇嘛進貢.原因;據說與康熙皇帝在五臺山的一段風流韻事有關.康熙皇帝有一次遊五臺山,路過營坊街,見一名叫梅枝的民女正在碾米,長得象梅花一樣秀俏,康熙夜宿皇城(在五臺山專為之修建的皇宮),情動於衷,吟詠成詩一首:“騎駿馬,過皇莊,遇一女子碾黃梁.玉指杆頭托,金蓮裙底忙.輕起笤,慢簸揚,回道輒步整容妝.汗流粉面花含露,塵指娥眉柳帶霜.可惜這般風流女,嫁與誰家田舍郎?”康熙詩稿置於書案之上,內侍太監發現,猜知帝意,夜訪梅枝,召宿皇城.後來梅枝懷孕生子,被康熙接到他處,長大後送到菩薩頂出了家,敕封大喇嘛,賜予提督印等特權,稱“當朝一品”.梅枝亦被封為妃子,住在菩薩頂下的妃子寺.受封的大喇嘛死後,續代的大喇嘛承襲了全部特權,橫徵暴斂,漁肉鄉民僧眾,人皆切齒痛恨.

雍正元年,任翰林院檢討的五台縣蔣坊村人鄭禧,到陝北和晉西北調查災情,慰問災民,順便回家省親,下訪民情後,和五台縣知縣陸長華一起上疏了大喇嘛的罪惡.雍正皇帝旨令欽差查辦,大喇嘛畏罪自殺,遂撤回了提督印.

菩薩頂 山門

三個圓券門的山門,上懸「勅建真容院」匾.山門屋脊上是西藏廟宇的標誌「雙鹿聽經」.雙鹿和法輪.輪是南傳、漢傳、藏傳佛教共通象徵物,表義佛法;佛門法輪由轂,八個輪輻和外圈組成.圖案意義為:

外圈是指把所有東西匯聚在一起的正念或三昧( 意譯為等持、正心行處,佛教 術語, 意指專注於所緣境,而進入心不散亂的狀態.).

古代的法輪有二十多個輪輻,現在的法輪也有四個輪輻或十個輪輻的.中心部的圖案有蓮花寶座形,也有帶「卍」字圖案的.

雙鹿不是普通的鹿,傳說這種動物對聲音癡迷,獵人吹笛它們就會安定不動束手就擒.佛教使用這標誌不是寓意「呆」,而是寓意對修學佛法的專注.

無舌獅子

在五臺山難以數計的石雕獅子當然都有舌頭,惟有在“靈峰勝境”牌樓右側蹲臥的一座石獅卻沒有舌頭,有個傳說故事.

西元1714年,立這座“靈峰勝境”牌樓時,做飯的和尚每天要做50個人的飯.牌樓竣工後,在雕鑿石獅那幾天,出現了怪現象,每天三頓飯,吃飯的人不變,下鍋的米數也不變,惟有早晨這頓飯,總是不夠吃,不是差一點,而是差得多,逼著做飯的和尚不得不做第二次.每天早飯都如此.誰也說不出這是什麼原因。有一天,做飯的和尚發現鍋臺上有獸蹄的爪印,他才恍然大悟:“每天早飯不夠吃,是你們幹的呀!”第二天一早,做飯的和尚把飯煮好後,自己躲在水缸後偷偷觀看,工夫不大,只見兩隻獅子一前一後走進來,走在前面的那只獅子扒拉開鍋蓋,就大口大口地吃起來,走在後面的那只獅子四下望一眼,也就跟著吃起來,一吃就是半鍋。事後,做飯的和尚將見到的情況告訴了管事的老僧。

翌日,管事的老僧將一把特製的銳利刀片藏在飯鍋裡。當獅子將頭伸進飯鍋裡,就聽見“嗷”地一聲嚎叫,轉身就跑,另一隻也跟著奪路而逃,可是走在前面的那只獅子的舌頭已被刀片割掉了.罪過.

當天下午,管事的老僧來到“靈峰勝境”牌樓下,看見右側蹲臥的石獅的舌頭沒有了,就哈哈地對它說:“原來偷吃飯的就是你呀!”那只石獅子羞羞答答地點點頭,承認了偷吃的錯誤。可是沒有多久,這兩隻獅子還是照樣下來偷吃。後來,在一百零八級石階前面修建一座照壁,才擋住了它們,而那隻沒有舌頭的石獅子,也就一直“餓著肚子”守候到如今.

天王殿

天王殿有三個重要元素:彌勒佛、四大天王、韋馱菩薩.

殿內正中供奉著彌勒佛塑像,左右供奉著四大天王塑像,背面供奉韋馱天塑像. 中國禪宗本不供彌勒.但兩宋之後中國佛教出現禪淨雙修的局面,天王殿應而設置.

《水滸傳》裡魯智深在五臺山出家為僧,就在菩薩頂.「魯智深醉打山門」場景.

天王殿前楹聯:鷲峰雲鎖,百八台階浸銀漢;山寺露浮,三千覺樹托金蓮.

意喻靈鷲峰頂的菩薩頂靄浮雲封,高聳入雲,所有在這兒修持的人如同坐在金蓮上被祥雲托上天庭可成正果.

殿後楹聯:摧邪扶正顯神功莫測,護法安僧彰密行難思.

荊霄鵬書.

天王殿東側旁門,名解脫門、西側旁門般若門. 藏佛注重「右旋禮」從般若門進解脫門出,走進般若門就是打開了聰明智慧之門,出解脫門似鬆解被束縛中脈.

大雄寶殿 「大雄」是對佛祖的尊稱,意為「一切無謂的大勇士」.

菩薩頂二進院.佛殿面開三間,單簷歇山頂,四出廊,三彩琉璃瓦蓋頂,前置重簷抱廈,勾欄圍繞,朱漆彩繪,立在石砌束腰須彌座上.東置怖畏金剛殿,西有帶箭文殊殿. 大殿正中供奉有橫三世佛,即東方凈琉璃世界的教主藥師佛,中間為釋迦牟尼佛,右邊為西方極樂世界的阿彌陀佛.佛龕上供有「師徒三尊」,正中為藏傳佛教黃教教派創始人宗喀巴大師,兩側分別為一世達賴和一世班禪. 佛台之下,東塑韋馱將軍西立密跡金剛.中國藏傳佛教的大活佛達賴、班禪,朝拜五臺山時都在這裡講經說法. 殿內藏風濃厚,掛滿彩色幡帷,梁架上懸掛著「心印毗曇」的乾隆禦匾一塊.「毗曇」,全稱阿毗曇摩,意譯對法、勝法、無比法,指佛教經、律、論三藏中的論藏,是佛教高僧大德對佛經的理解和闡釋.

大雄寶殿 殿外廊柱上三副楹聯;

靈鷲鷲靈靈鷲靈,真容容真真容真.(主持章樣摩蘭立)

大雄大悟大聖主,無垢無染無如著.

開權顯實隨機應變,通玄達妙離幻即真.

均為荊霄鵬所書.

大雄寶殿前院子裡有兩棵參天古松和康熙、乾隆、嘉慶的三通(計量單位)碑,把一個古剎鋪陳得深幽雅謐.兩棵唐代的古松,已有一千多年的歷史了.它們和佛法一樣恩蔭後世,見證者五臺山佛教文化的源遠流長.古松的南面為三通石碑,分別為康熙、乾隆、嘉慶年間所立,細看會發現嘉慶立的那通碑上面有一個腳印;據說是文殊菩薩當年顯聖留下的.清王朝是從嘉慶年間開始走向衰敗的.文殊菩薩似乎在提醒”嘉慶帝”要好好治理國家.

帶箭文殊殿

大雄寶殿西配殿;相傳昔日康熙皇帝從北台歸來,路過澡浴池見婦女們池邊洗衣,卻有一和尚池內裸浴,甚為不雅,康熙拔箭怒射,和尚帶箭逃去,最後在菩薩頂發現了帶箭文殊,方大悟系文殊幻像與民同樂,最後敕封該殿為「帶箭文殊殿」.另說射箭的為唐朝李靖.

《清涼山志》中《李靖射聖傳》記載:「唐雁門太守李靖,在京時,亦先尚釋(釋迦牟尼佛).曾縱馬狩獵,於中台之野,見一僧與婦共浴於池,靖大怒,援弓射之.僧帶箭而逃.追及真容院.見該殿文殊右肩帶箭,靖乃悔泣.禮謝而去.」

清光緒三十四年(西元1908年)十三世達賴喇嘛朝台時,不忍目睹菩薩右肩所插之箭,讓人拔下置於供桌上的一個特製木筒內,後來被班禪大師取走了.

楹聯:聖凡交參寧知澡浴池邊一箭,龍虵混雜曾聞金剛窟禮三三.

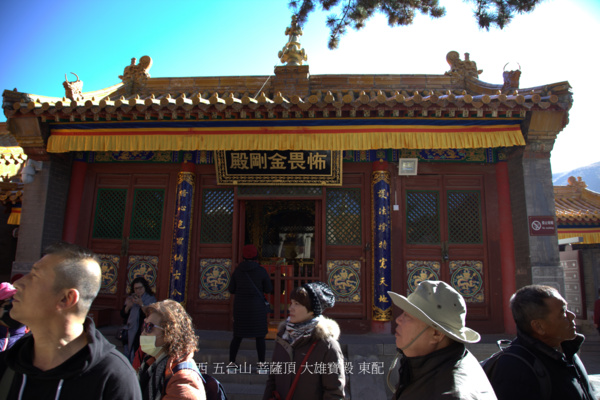

怖畏金剛殿

大雄寶殿東配殿;楹聯:護法撐持寬天地 ,修心包羅納古今.

殿內分別是頭戴骷髏瓔珞,為觀音化身的法王金剛,大自在天化身的六臂大黑王金剛,文殊菩薩化身的大威德金剛;還有原為印度女神、佛教收為大功德天的吉祥天母以及「白鼠護法」四大天王之一的毗沙門.密宗塑像面目猙獰,造型古怪,各有韻味.共同的特點是以威猛的形象教化眾生.其中的大威德為格魯派密宗所修本尊之一,五臺山高僧能海入藏,就學得了大威德全套密法.這尊大威德文殊法相,9頭、2角、34臂、16足(均具有象徵意義,如9頭代表大乘九部經,2角象徵二諦;世間的道理稱為世俗諦,超越世間的道理為勝義諦.),呈牛首人身(又稱牛頭明王),腳踩人獸,為文殊降魔示現的教令輪身,展示了大憤怒大勝利的英勇氣概.呈示的雙身相,即中二手抱明妃羅浪雜娃,也有種種解釋,有一種是說男的代表方法,女的代表智慧,表示陰陽和合,圓滿具足,智慧雙成,理智不二.是一種貼近入世的修行.

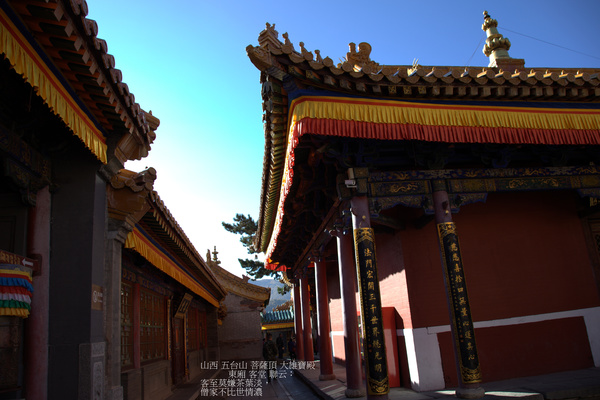

大雄寶殿 東廂 客堂 御碑院

聯雲:客至莫嫌茶葉淡,僧家不比世情濃.

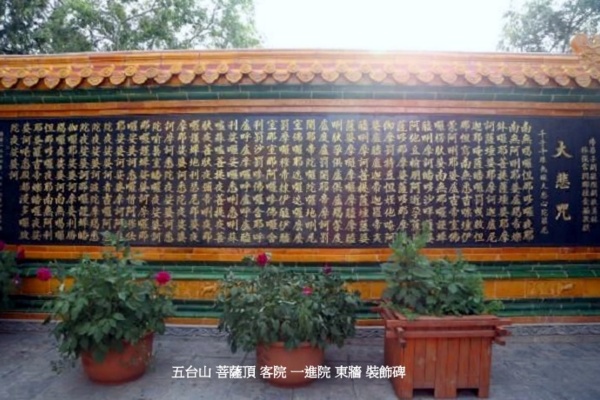

客院當中的碑亭,聳立著兩面乾隆皇帝的御碑,每面御碑高達六米.漢、滿、蒙、藏四種文字鐫刻的碑文,簡述了菩薩頂的歷史和乾隆皇帝朝拜五臺山時的經歷,書法字體流利,氣勢不凡.前院南牆飾有大悲咒碑,為三寶弟子獻.

立有高大的漢白玉四棱碑.碑為方座螭首,碑高4.62米,寬1.31米,厚1.31米.二通碑均系乾隆御碑,碑身四面分別用漢、蒙、藏、滿四種文字鐫刻.碑文採用詩體形式,抒發了乾隆皇帝朝五臺山文殊聖跡的情懷和感受.字體圓潤流暢,結構豐滿雄健,是很珍貴的藝術珍品.

乾隆皇帝第六次在五臺山的碑文(御碑亭碑文):

六度重茲到五台,莫符天地數中垓;

不期再至卻常住,即曰言歸地幻來;

大勢如如拒蓮座,金容永永鎮華垓;

梵宗儒理本無二,七字因緣拒辯才.

西元1792年,農曆三月,乾隆第六次巡遊五臺山,時年81歲,自知有生之年,不可能再來,感慨中創此七律,抒發自己的心理,口說不再來,意卻經常住,就是百年以後,靈魂也要前來禮謁文殊坐蓮台的真如實在,永遠保佑大清帝國安寧昌盛,無倫是佛教宗旨還是儒學理論在治理國家中都是一致的因勢利導,文殊是眾生的佛母,國家的吉祥,過去、現在、未來永遠如此.乾隆這首詩應該說重點是警示後輩,繼承前朝,扶持五臺山佛教,為安撫懷柔蒙藏地區的基本政策.

乾隆第五次謁五臺山的碑文:

至靈鷲峰文殊寺

開塔曾聞演法華,梵經宣教率章嘉;

台稱以五崇標頂,乘列唯三普度車;

縈繆疏誠至雲棧,霏微示喜舞天花;

曼殊師利壽無量,寶號貞符我國家.

西元1786年農曆三月,清乾隆皇帝第五次巡遊五臺山初二日懷著虔誠的心情登臨菩薩頂瞻禮文殊聖容,當時天空雪花飛舞,迷蒙虛幻,大家都說是文殊示喜,徵兆國運昌盛,國師章嘉活佛率領眾僧頌念佛經,宏揚佛法歌舞昇平之餘,乾隆即興創作七律,詩中附和佛教傳說,讚頌五臺山五座主峰,上居文殊化身,歌文殊初開五臺山道場,演說《妙法蓮花經》,認為佛經中聲聞、緣覺、菩薩“三乘”理論互相聯繫,鼎足而立,都是度化眾生的車乘,祝願文殊萬壽無疆,永遠保佑大清帝國吉祥昌盛,抒發了這位君主扶持佛教,懷柔各族,特別是蒙藏族,藉以鞏固政權的治國思想.

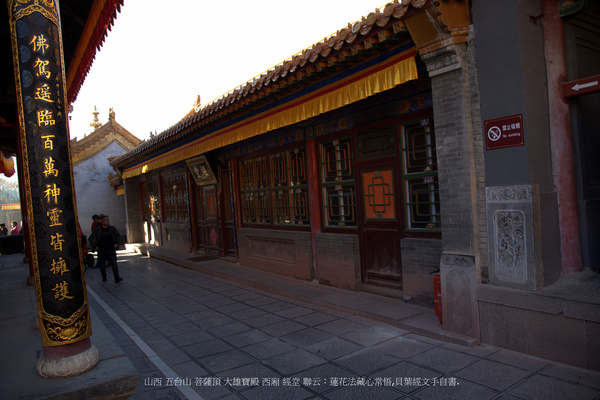

大雄寶殿 西廂 經堂

為藏(zàng)經之堂和僧眾念經之所. 專門儲藏(cáng)佛教經典,《華嚴經》曰:“自歸於法,願與眾生;深入經藏(zàng),智慧如海”.

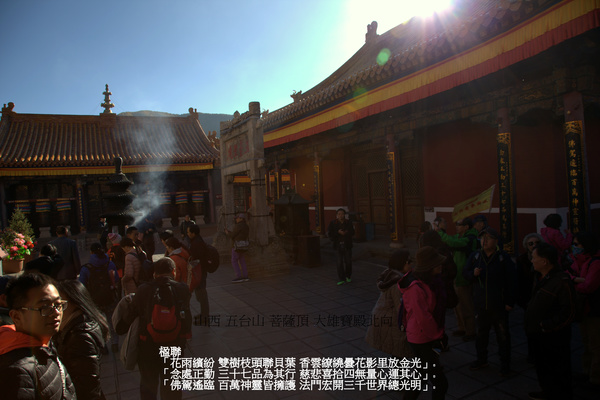

大雄寶殿北向 楹聯

「花雨繽紛 雙樹枝頭聯貝葉 香雲繚繞曇花影裡放金光」.

「念處正勤 三十七品為其行 慈悲喜拾四無量心運其心」.

「佛駕遙臨 百萬神靈皆擁護 法門宏開三千世界總光明」.

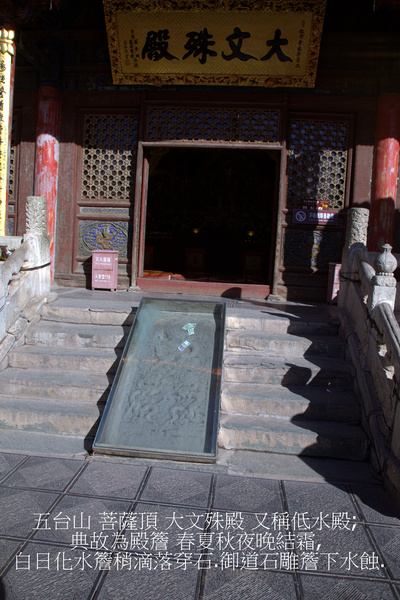

大文殊殿

殿頂覆蓋著金黃色的琉璃瓦,殿脊正中置銅寶瓶,殿脊側置鴟吻.四條斜脊,分別排列神獸五尊,垂脊的頂端為跨鳳仙人.文殊殿前石碑坊上的「五台聖境」,是康熙皇帝親筆題寫的.

楹聯:「兩千年香火斷斷續續 ,又是晨鐘悠揚,晚磬清徹,香菸繚繞,勝幅翩躚」.「五百里道場風風雨雨 ,依然日出東台,月掛西峰,花發南山,雪霽北巔」.

對聯寫出了佛教聖地五臺山在漫長的歲月中雖經坎坎坷坷,但又欣逢盛世而佛運順暢的歡愉,又巧妙地讚美了五座台頂瑰麗迷人的自然景觀,堪稱是一副對仗精巧、蘊藉精深的好對聯.

殿內佛壇正中為文殊菩薩,左側為觀音菩薩,右側為普賢菩薩,合稱「三大士」.陳置格局,是唐代宗李豫欽定的.三像蓄思含情,中尊文殊似有所思又不露痕跡,略有動感又不失莊重,展現出一種高妙的思索,透射出一種複雜的內在情感,表達了入世菩薩牽掛眾生的崇高情懷.

殿內懸掛著乾隆皇帝禦匾一塊,上書「人天尊勝」四個大字,意即該殿在人趣和天趣中均為尊貴的勝境.東西兩側佛壇上則供十八羅漢塑像.兩壁還有無數小佛龕裝滿器物.殿內還有藏族佛教徒供奉的藏畫12幅,畫面用赤金和五彩石質天然顏料工筆畫成,是藏畫中的珍品.大文殊殿 又稱低水殿;典故為殿簷 春夏秋夜晚結霜,白日化水簷稍滴落穿石.禦道石雕簷下水蝕仍存.自然現象也詮釋;「上善若水,厚德載物」,好的德行,行久必得善果.

文殊殿西配殿

金剛殿,面闊三間,懸山頂,前出廊,頂蓋黃色琉璃瓦,正脊中間置鎏金銅法輪,標準藏式風格.門廊兩邊置有轉經筒,共六個.

楹聯:「演揚清靜甚深妙法 ,傳承密部金剛上師」.

金剛殿裡中間供四臂文殊銅像,文殊左右分別是抱著明妃的大威德金剛和勝樂金剛.大威德旁邊那個小小的銅像是藏傳佛教前譯寧瑪派大圓滿祖師布瑪莫劄.

右邊背後插著小旗的是藏傳佛教中最具神威的智慧護法神格薩爾王.

文殊殿東配殿

祖師殿,建築結構同金剛殿一樣,門前也立著六個轉經筒.

楹聯:「祖燈登明 香雲花開世眼 ,師德永佑 碧嶺青峰覺迷心」.

殿裡的祖師不再是達摩,而是藏傳佛教的祖師蓮花生大士,五臺山唯一一座蓮師像,在蓮師像的心口還有一尊伏藏品的小小蓮師.蓮師右側為藏傳佛教格魯派創始人宗巴喀大師(中間),和虹化大成就者白瑪鄧燈尊者(榮仁多吉尊者的上師).

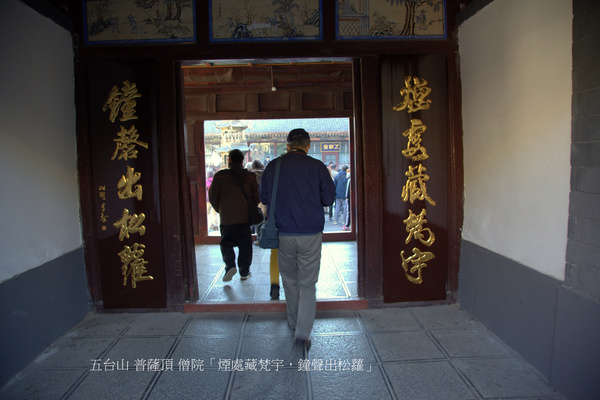

菩薩頂的後院---- 僧院及著名的南灶房-大鍋院.

轉出大文殊殿後殿,出大乘門右轉長廊通道邊為菩薩頂的後院----大鍋院,院門對聯:「煙處藏梵宇,鐘聲出松蘿」.周遭是僧人的營區.

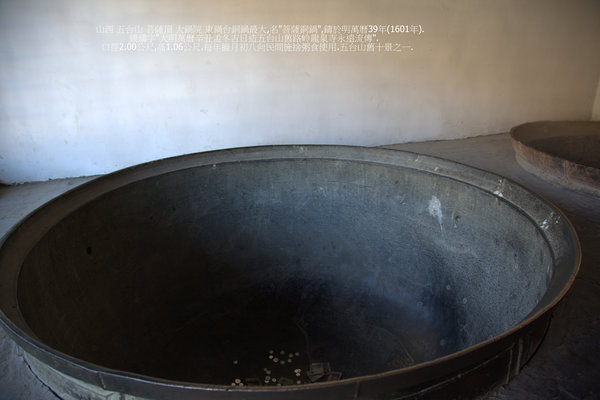

內有二銅一鐵三口鍋,五台山舊十景之一.是過去菩薩頂在每年農曆的正月、四月、六月、十月和臘月舉辦佛事活動時煮粥用的. 東鍋台銅鍋最大,名"菩薩銅鍋",鑄於明萬曆39年(1601年).鍋鑄字"大明萬曆辛丑孟冬吉日造五台山舊路岭龍泉寺永遠流傳".口徑2.00公尺,高1.06公尺. 每年臘月初八向民間施捨粥食使用.西鍋台銅鍋,直徑1.7公尺高1公尺,鑄於清 嘉慶12年(1807年),鑄有"大清嘉慶拾貳年九月中旬本主堪布札薩克大喇嘛 印旺阿丹 增造銅鍋一口".據說,有一個冬天,小和尚去刷洗銅鍋爬不出來,最後還是搭上木梯才把他拽出來的.

東廂的五觀堂是僧人們的食堂,意思是僧人用餐之前進行五個方面的思考;

一.做盡世間一切善事、

二.除去世間一切惡事、

三.普渡眾生、慈悲為懷、

四.想想糧食的來之不易,

五.看看你有沒有資格吃這碗飯.

「五觀堂」意味著「用齋」亦是一門修行的重要課題.

大鍋院內牡丹正艷,院內有五層香爐,廓間懸一雲板. 正對後門入口磚壁上嵌一金字大福.後門之上的菩薩頂門匾外,東北方的華北屋脊襯著普壽寺’廣化寺, 亞洲最大的女子佛學院——五臺山普壽寺尼眾佛學院,就建在這個神秘的寺廟內,地標建物”佛塔”高聳.廣化寺的"宋故金壇郎十宮(功)德之塔”,八角亭閣式石幢塔顯眼的古樸,亦存待考石塔多座."塔” 承載了東方的歷史、宗教、美學、哲學等諸多文化元素.