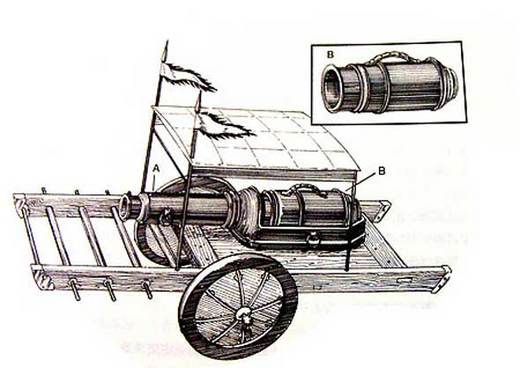

在之前的「雜學戰國---日本最初的大砲「佛朗機砲」(フランキ砲)」裡曾經提到,根據「明世宗實錄」,因為這種砲的射速比當時自有的砲還快,所以才會進行仿製,並且在嘉靖三年(西元1524年)仿製成功。根據記載,明軍把這種砲,配置於北方及沿海地區。(「明軍佛朗機砲復原圖」來源:新華網)

有興趣的讀者們,一定和我有同樣的疑問:

「佛朗機砲是怎樣的構造?為什麼射速會比較快?」

這是因為「佛朗機砲」和當時慣用由前膛裝填的火砲不一樣,它的設計分為子砲、母砲兩部分。事先將火藥、彈丸裝填於子砲內,發射前須把子砲與母砲組合後,才可射擊。完成一發射擊後,取下空的子砲,再換上另一發子砲,便可再度發射。這就是「佛朗機砲」射速比較快的原因。

當時西方來的商船上,大多以「佛朗機砲」做為艦砲使用。至於子、母砲間的比例,明軍是以四比一的方式配備子、母砲。不過,大友宗麟(西元1530年~西元1587年)所使用的「國崩大砲」(フランキ砲),並未留下詳細的子、母砲配備資料。

據說,大友軍在臼杵城(大分縣臼杵市)發射的「國崩大砲」,裝藥量為一貫目(大約是3.75 Kg),而且不使用單一的金屬球,而是混雜著大小不一的金屬球。因為這個緣故,造成島津軍的大量傷亡。

雖然,「佛朗機砲」擁有射速快的優點。但是,子砲和母砲組合的地方採取開放式結構,點火後會有部分的氣體壓力從這個地方散失,使得「佛朗機砲」的射程受到限制。再加上,這種砲是以青銅製造,與鑄鐵製造的大砲相比單價更高。因為這些因素,「佛朗機砲」在日本歷史上,慢慢地被鐵製的「大筒」(おおづつ)與「和製大砲」(わせいたいほう)等等,前膛裝填式的大砲所取代。

目前,日本還有一門「フランキ砲」被保留下來,保存於靖國神社的遊就館。(相片來源:豊の国ぶらり散歩&行政書士の部屋)根據測量,這門砲口徑為

我的噗浪帳號:「金澤城的月光」(按此加入我吧!)