念佛人的教師節-(象山慶25.9.13)

緣起:世間(儒)+出世(佛)

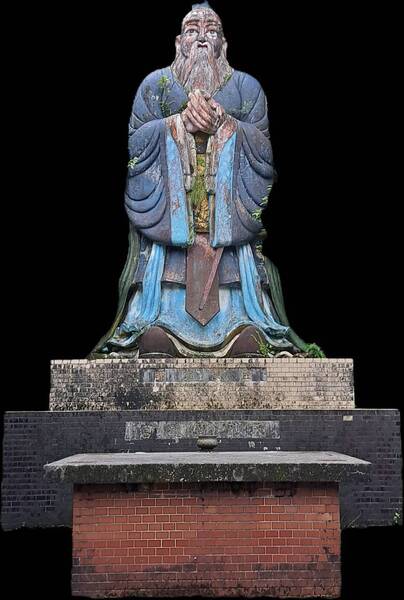

1930年代,由於感念教師責任之重大,政府宣布6月6日為教師節,後來奉孔子為教育的典範,於1952明令「9月28日孔子誕辰紀念日」為教師節(孔子生於魯襄公22年/西元前551年農曆8月27日),並沿用至今。這天,除了學生送老師卡片、禮物,台灣也舉辦「師鐸獎」表揚,各縣市也頒獎感謝優秀教育人員,還有「祭孔大典」。孔子「有教無類,誨人不倦」,被後世推尊為「至聖先師」、「萬世師表」。

儒家曰「天不生仲尼,萬古如長夜」[1];佛教云「人天長夜,宇宙黮暗,誰啟以光明?」[2]據云:釋尊成佛之後,七日思維,欲入涅槃,後經大梵天王、釋提桓因、他化自在天等再三勸請:

世尊往昔,為眾生故,久住生死,捨身頭目,以用布施;備受諸苦,廣修德本;始於今者,成無上道。云何默然,而不說法。眾生長夜,沒溺生死,墮無明暗,出斯甚難。……唯願世尊,為斯等故,以大悲力,轉妙法輪。

經過七日,釋尊默然受之,乃往波羅奈國鹿野苑中,為喬陳如等五比丘轉四諦法輪。這說明了: 1.諸佛所證之法甚深難解,眾生薄福鈍根,難以信受,恐生毀謗;慮此後患,寧可不說; 2.諸天三請而說法49年:「苦口婆心,純焦舌敝,暢演大法。所說諸經,皆為一切眾生離苦得樂之法」。善導師《法事讚》:

哀哉世尊,能為難事,長劫勤勤,忍疲勞之苦痛。雖復為生苦行,不覓小恩;望欲等出塵勞,會菩提而歸彼岸。

韓愈<師道>云:

師者,所以傳道、受業、解惑也。人非生而知之者,孰能無惑?惑而不從師,其為惑也,終不解矣。……古之聖人,其出人也遠矣,猶且從師而問焉。今之眾人,其下聖人也亦遠矣,而恥學於師。是故聖益聖,愚益愚。 聖人無常師,……子曰:三人行,必有我師。是故弟子不必不如師,師不必賢於弟子,聞道有先後,術業有專攻。

人依業力而生於此世,所面對的一切,多半要重新學起,有學識有經驗的前輩,能讓我們速得生存所需的各種知識與技能,並及時導正我們的錯誤與心態,讓我們省去了獨自摸索的困難與危險,這是多麼重大的恩情? 因此,在中國儒道釋三教,皆同等敬重、讚揚「師長」的人格與功能,甚至超過生身的父母。可以說,若無師長的教導,我們雖然也可順其本能(業習)的活著,卻如禽獸、愚夫或小人,永無向上、升華及超脫的可能,只是在無知與煩惱中,無限的重複、輪迴、墮落。

佛門之師--善知識

佛門之師,又稱「善知識」,能指引眾生遠惡、趨善、證悟佛法,他們可以是佛菩薩、高僧、或同行道友、法門外護。[3]善知識乃「益友」,能以善巧方便為人解說佛法、指點迷津、讓修行者在修行上精進不退,乃至證果。

從世間法,合乎「正直、有德行,能以行善止惡之道教人」者,可視為「世俗善知識」;其次,佛教對持戒清淨、以三乘菩提自修且教人者,尊為「出世間善知識」,是不共外道的,《法華文句》:「聞名為知,見形為識。是人益我菩提之道。」《瑜伽師地論》卷98:「從彼聞無上正法,由此故名。」《大乘本生心地觀經》卷三:

大悲菩薩化世間,方便引導眾生故,……眾生本有菩提種,悉在賴耶藏識中。若遇善友發大心,三種鍊磨修妙行,永斷煩惱、所知障,證得如來常住身。菩提妙果不難成,真善知識實難遇。一切菩薩修勝道,四種法要應當知:親近善友為第一,聽聞正法為第二,如理思量為第三,如法修證為第四[4]。

佛教修行的次第:聞-思-修-證,不僅以「親近善友」為始為本,每個階段也須「善知識」觀機逗教的指點、糾正、提攜、護念,免於出錯或退轉。《宗鏡錄》卷二:

如《勝天王般若經》云:「如人有眼,無外光明,不能見色;行人如是,雖有智慧,無善知識,不能見法。」以此證知,人雖有智,未能自悟,要須良友。故《付法藏經》[5]云:「善知識者,即是得道全分因緣。」佛自勸人,逐善知識,不合守愚,一生虛過。

善知識的內涵有廣有狹、有高有低,《大般涅槃經》云:

善知識者,能教眾生遠離十惡,修行十善。……如法而說,如說而行,自遠十惡,亦令他離,自行菩提,亦令他行。……又自行施戒聞慧,亦令他行,……不能自樂,常為眾生;不訟他短,常說善事,……如大船師,善渡人故;諸佛菩薩亦復如是,度盡眾生出生死海,名善知識。

善知識是修行人得道的「全分」因緣,這是據實而說,毫不誇張。《四十華嚴》卷30:

一切佛法,如是皆由善知識力而得圓滿,以善知識而為根本,從善知識來,依善知識生,依善知識長,依善知識住,善知識為因緣,善知識能發起。

《觀無量壽經》云:「若念佛者,當知此人即是人中芬陀利花,觀世音菩薩、大勢至菩薩,為其勝友。」《大莊嚴論經》卷二:「無病第一利,知足第一富,善友第一親,涅槃第一樂。」

《法華經.妙莊嚴王品》:「善知識者,是大因緣,所謂化導,令得見佛,發阿耨多羅三藐三菩提心。」若以成佛之道為標準,唯具足「全梵行」的佛陀,是真實義的善知識。

《大方等大集經》卷19:「善知識者,即是一切善法根本」。《大悲經》:「若有眾生遇善知識,……從生得解脫,乃至老病死、憂悲苦惱法,而得解脫。」據《蓮華經》卷一,釋尊成佛之前,曾親近無量諸佛。親近善知識,就可消除邪思行,增長正知見。有人說:

正確認識「善知識」的性質與意義,是佛子皈信與修學的前提。……善知識在從皈依到成佛前剎那的任何環節,即修行的整個過程中,都是存在的[6]。

修學佛法,先須依止善知識,才能次第深入,而不至於茫然無知而原地踏步,或被惡知識誤導而淪於魔道。然而,從古至今,「具格」善知識難尋難遇,難辨認,學人須有大福德、發心純正,具足因緣,乃得值遇之、親近之。當今末法五濁,世間之邪見橫流、邪師充斥,不修戒定慧、不發菩提心,卻貪著五欲,巧立名目而欺瞞眾生者,所在多有;而眾生或因福薄、胎昧、宿緣、習氣,而欠缺正見與慧眼,難以分辨、抉擇,只能無奈的信受、盲從,而被引入歧途,可不悲哉!

唐.道綽《安樂集》,對「善知識」亦極稱讚:

善知識者,是汝父母,養育汝等菩提身故;善知識者,是汝眼目,能見一切善惡道故;善知識者,是汝大船,運汝等出生死海故;善知識者,是汝緣繩,能挽拔汝等出生死海故也!

此外,經論中,「善知識」有導師、智炬、良醫、船師、勇將、智橋、利刀、妙藥、......各種美喻;學佛時有善知識的指導,可增長吾人的聞、施、智慧,令「發大地心,持一切事,無疲倦故;發金剛心,堅固至直,不可壞」,乃至發阿耨多羅三藐三菩提之心。藉由善知識的教誨,灌輸了佛法正知見,在八識田中種下成就菩提的種子,《大般涅槃經》卷25:「若有親近善知識者,本未有戒、定、慧、解脫、解脫知見即便有之,未具足者則得增廣。」《海意菩薩所問淨法印門經》卷16:「為善知識所攝受者,即少歷辛勤,能成正行。」

與此相對的是「惡知識」在這五濁之世、無佛之時什麼樣的「怪法」都有人相信,什麼樣的「邪師」都有人追隨,只能感嘆說:或乃宿世因緣,且依人不依法,情執大於法愛。《大般涅槃經》卷七:

善男子!......不能親近善知識故,雖有佛性,皆不能見,而為貪婬、瞋恚、愚癡之所覆蔽故,墮地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、旃陀羅、剎利婆羅門、毘舍首陀,生如是等種種家中。

隋.智顗《修習止觀坐禪法要》:「初心行人,必須親近善知識,為有如此等難事,是魔入人心,能令行者心神狂亂,或喜、或憂,因是成患致死。」學佛若不親近善知識,不但本有的佛性不能顯現,更可能走錯路,如《增壹阿含》20品2經:「人本無有惡,習近惡知識;後必種惡根,永在冥闇中。」[7]

有人問:「親近善知識」是否違背「依法不依人」?其實,「人能弘道,非道能弘人」,佛所說種種微妙法門,要藉「人」闡揚,才能明了,《如來不思議祕密大乘經》卷20:「若無善知識說法教導,不能於法而生信解。」《華嚴經》第14品:「譬如暗中寶,無燈不可見,佛法無人說,雖慧莫能了。」民.來果:「現在善知識,皆從過去善知識續承;……過去大善知識者,乃佛也。」從第一義諦,親近善知識,乃為「法」而來,而法之根本在佛說,也只有佛「人、法」一體,是究竟無上的真善知識。所以,善導《觀經疏》云:可以決定「深信而依行」之善知識,究極而言,唯佛與佛而已:

仰願一切行者等,一心唯信佛語,不顧身命,決定依行:佛遣捨者即捨,佛遣行者即 行,佛遣去處即去。……佛是滿足大悲人故,實語故。除佛以還,智行未滿,在其學地,由有正/習二障未除,果願未圓。……若佛所說,即是了教;……唯可深信佛語,專注奉行。……由佛語決定成就了義,不為一切所破壞故。……佛是實知.實解.實見.實證,……一佛一切佛,所有知見.解行.證悟.果位.大悲等同,無少差別。是故一佛所制,即一切佛同制。

二尊之教--淨土門

釋尊乃是世出世間最根本的導師,他的教法給了我們最尊貴的法身慧命,讓我們去惡修善、離苦得樂,斷一切煩惱,除一切惡業,是娑婆三界佛法的根源;念佛人又以阿彌陀佛為本佛,而說「佛中之王」,「所有法報佛,化身及變化,皆從無量壽,極樂界中出」[8]。諸佛乃超越三界之時空,雖每有應身之示現,然其法身報身常住,隨時隨處皆在。因此,念佛人以釋迦牟尼佛為「本師」,更進而歸命阿彌陀佛為「本尊」,而有所謂「二尊」之教。

釋尊於成佛之初,預見了佛法於娑婆之難解難行,因此,於聖道諸行之外,更隨自意、暢本懷而開示「念佛往生阿彌陀佛極樂淨土」之特殊法門,這對「末法」眾生最保險、最契機,雖「難信」而「易行」,巧借阿彌陀佛本願光明之力,普攝一切「念佛」眾生,皆得往生而成佛,這或成全、彌補了釋尊於一期生死之應身「轉妙法輪」所不能度盡的眾生。

阿彌陀佛於永劫之前,超發無上之弘願,「以無緣慈,攝諸眾生」,「以不請之法,施諸黎庶」,主動與眾生結緣,撒播救度的種子。此乃特殊別意之(弘願)因果,以「攝生三願」幾無遺漏的攝盡十方三世一切眾生,得生極樂。阿彌陀佛與極樂聖眾的光明、壽命、慈悲、方便,皆是無量無邊,且恆時度眾,永不休息,乃至法滅之後,此《無量壽經》與名號的「救度」功能,獨留(常駐)於世間,眾生永遠有念佛得度的希望。

淨土三經論所示現的是「彌陀」發願、「釋尊」宣說,及諸佛「咨嗟、證誠」;故彌陀淨土門亦可說是娑婆化主+安樂能人+十方諸佛的「三佛之教」或法界同歸,諸經共闡,眾生盡攝之教。善導大師《觀經疏》特顯「今乘二尊教,廣開淨土門」之深義:

娑婆化主,因其請故,即廣開淨土之要門;安樂能人,顯彰別意之弘願。

娑婆化主為物故,住想西方;安樂慈尊知情故,則影臨東域。斯乃二尊,許應無異。

仰惟釋迦此方發遣,彌陀即彼國來迎,彼喚此遣,豈容不去也。

釋尊成道,說法四十九年的結論是勸請一切有緣眾生,稱念阿彌陀佛名號,往生西方極樂淨土;唯有如此,釋尊的成道與說法,才是究竟的圓滿,藕益大師《彌陀要解》云:

信願持名一行,不涉施為,圓轉五濁,唯信乃入,非思議所行境界。設非本師 來入惡世,示得菩提,以大智大悲,見此行此說此,眾生何由此也哉[9]。

阿彌陀佛雖於十劫之前證得佛果並成就淨土,若無釋迦牟尼佛於娑婆示現八相成道,宣講淨土三經,開顯「從是西方,過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法」,指出一條「念佛往生(極樂)淨土成佛」的教內真傳易行道,則我輩凡夫難可得知有此法門,亦不知如何行持、如何往生……。且釋尊說法四十九年:

千經萬論不須標,共指西方路一條。《西齋淨土詩》

千經萬論處處指歸;末世修行無越於此。省庵大師<勸發菩提心文>

九界咸歸十方共讚,千經並闡萬論均宣。《印光大師文鈔》

善導師《觀經疏》

縱令釋迦指勸「一切凡夫,盡此一身專念專修,捨命以後定生彼國」者,即十方諸佛悉皆同讚.同勸.同證。何以故?同體大悲故,一佛所化即是一切佛化,一切佛化即是一佛所化。即《彌陀經》中說:「釋迦讚歎極樂種種莊嚴,又勸一切凡夫,一日七日一心專念彌陀名號,定得往生。」次下文云:「十方各有恆河沙等諸佛,同讚釋迦能於五濁惡時—「惡世界.惡眾生.惡見.惡煩惱.惡邪無信」盛時,指讚彌陀名號,勸勵眾生稱念必得往生。」即其證也。

《法事讚》:

但為凡夫亂想,寄託無由,故使釋迦諸佛不捨慈悲,直指西方十萬億剎,國名極樂,佛號彌陀,現在說法。其國清淨,具四德莊嚴,永絕譏嫌,等無憂惱。人天善惡,皆得往生;到彼無殊,齊同不退。

釋迦如來初發願,頓捨塵勞修苦行,念念精勤無有退,不限日月及歲年,大劫小劫僧祇劫,過踰大地等微塵,不惜身財求妙法,慈悲誓願度眾生,普勸歸西安養國,逍遙快樂得三明。

釋迦如來告身子,即是普告苦眾生,娑婆六道非安處,冥冥長夜闇中行,……我等聞之心髓痛,誓願頓捨世間榮,普願迴心生淨土。

世尊說法時將了,殷勤付囑彌陀名,五濁增時多疑謗,道俗相嫌不用聞,……眾等迴心生淨土,手執香華常供養。

《般舟讚》

但以如來善巧,總勸四生棄此娑婆,欣生極樂;專稱名號,兼誦《彌陀經》;……迴斯功業,普備含靈,壽盡乘臺,齊臨彼國。

如來出現於五濁,隨宜方便化群萌,或說多聞而得度,或說少解證三明,或教福慧雙除障,或教禪念坐思量,種種法門皆解脫,無過念佛往西方。

《觀念法門》:

釋迦出現,為度五濁凡夫,即以慈悲,開示十惡之因,報果三塗之苦;又以平等智慧,悟入人天,迴生彌陀佛國。

按大乘經論,「善知識」的條件很高,須具足「十德」:(1)調伏(戒由根調);(2)寂靜(定由內攝);(3)惑除(慧斷煩惱);(4)德增(三學不缺);(5)有勇(利他不倦);(6)經富(多聞);(7)覺真(了實);(8)善說(不倒);(9)悲深(絕希望);(10)離退(常恭敬)[10]。或「八種功德」:安住禁戒,具足多聞,能有所證,性多哀愍,心無厭倦,善能堪忍,無有怖畏,語具圓滿[11]。當今末法五濁,我等凡夫要尋訪上述「善知識」,談何容易?尤其淨土門,以救度「下品」罪苦凡夫為主,煩惱重而智慧淺,似乎更難於值遇高規格的善知識,得以終身親近隨學,因此,依《觀經》下輩文所示,能於個人臨終,勸令「念佛生西」並為彼「助念」者,就是淨土門的善知識,其人只須略知相關教理,而能「自信教人信」即可,不須具足高等「戒定慧」的修養及「善巧方便」的口才;同是凡夫的稱名念佛,就可同生安樂國,因為,彼此同以「彌陀本願力」為憑藉、為增上(強)緣,同得平等無條件的救度。善導師《五部九卷》多曾提及,簡錄幾段文:

此(下輩)三品人,無有「佛法、世俗」二種善根,唯知作惡。……命欲終時,遇善知識,為說大乘,教令稱佛一聲。爾時阿彌陀佛即遣化佛.菩薩來迎此人,即得往生」。但如此惡人,觸目皆是。……初不遇善,獄火來迎;後逢善故,化佛來迎,斯乃皆是彌陀願力故也。……若不遇善,必定下沉;由終遇善,七寶來迎。…..下品下生人,一生具造五逆極重之罪,經歷地獄,受苦無窮。罪人得病欲死,遇善知識,教稱彌陀佛名十聲,於聲聲中,除滅八十億劫生死重罪。《觀經疏》

下品下生凡夫等,十惡五逆皆能造,如此愚人多造罪,經歷地獄無窮劫,臨終忽遇善知識,為說妙法令安穩,刀風解時貪忍痛,教令念佛不能念,善友告言專合掌,正念專稱無量壽,聲聲連注滿十念 ……病者身心覺醒悟,眼前即有金華現,金華光明照行者,身心歡喜上華臺,乘華一念至佛國,直入大會佛前池。《般舟讚》

淨土門的善知識,可總括如下:

1.佛:諸佛+釋尊+阿彌陀佛

2.菩薩:觀世音+大勢至+龍樹+世親

3.祖師:曇鸞+道綽+善導

5.經論:淨土三經一論

4.同修:同念佛,皆兄弟

6.親友:順緣同修+逆緣厭離

7.其他:一切境遇皆可增上念佛心

結語—續燈報師恩

值此中國人的教師節,除了感念孔子於「世學人倫」的教導之恩,致力於做一個正直有品的人;更進而尊仰釋尊三轉法輪,「開示悟入」的恩德,於三乘菩提法隨緣修學;並自知多劫之惑深業重,福薄慧淺,難以自修自度,唯應一心仰蒙彌陀恩,惠賜本願力,謹以稱名行,願生安樂國;乘彌陀的無比慈悲及無邊功德,於日常生活中,相續稱名,沐浴在彌陀光明的攝受中,現生得吉祥,命終得往生。如此,或可略報「師長恩」於萬一。

進而言之,念佛人以釋尊為「娑婆之師」,以彌陀為「極樂之父」,前者教我們勝解西方極樂之清淨莊嚴,生起「厭穢欣淨」之深信,而稱名願生;後者為我們修集四十八願之救度功德,攝受「上智下愚」之往生,而蓮花化身;所謂<二尊許應,互為郢匠>,<二河白道,此遣彼喚>;這「娑婆化主,安樂能人」的二尊之教,是念佛人於教師節所特別感念而不可或忘的恩德。善導大師為我們做了禮讚的示範,《法事讚》:

慚愧釋迦諸佛恩,標心為說西方樂,欲使齊歸入正門,正門即是彌陀界,究竟解脫斷根源,去來他鄉不可停,從佛歸家還本國,一切行願自然成。

眾等傷心共傷嘆,唯知慚謝釋迦恩,悲喜交流深自慶,不因釋迦佛開悟,彌陀名願何時聞,荷佛慈恩實難報。

《般舟讚》

何期今日至寶國,實是娑婆本師力;若非本師知識勸,彌陀淨土云何入。

得免娑婆長劫難,特蒙知識釋迦恩,種種思量巧方便,選得彌陀弘誓門。

自作神通入彼會,憶本娑婆知識恩,若非釋迦勸念佛,彌陀淨土何由見。

就淨土門而言,第一位先導「善知識」是本師釋迦牟尼佛。若無釋尊隨自意說彌陀淨土,我等娑婆眾生,豈聞阿彌陀佛名號及其國土?

淨土門以佛法力之「彌陀本願」最不可思議,超一切世出世間,光中極尊,諸佛所不及故。能令往生之人,頓超常倫諸地之行,不經劫不經地,直至一生補處故也。且業力(眾生.龍神.禪定)是有漏有為法、佛(法)力乃無漏無為法。念佛人可仰靠佛力而超越個人別業及娑婆共業,往生淨土,領受彼國二十九種清淨莊嚴而同入不可思議之涅槃中。《往生論註》:

「不可思議力」者,總指彼佛國土十七種莊嚴功德力,不可得思議也。諸經統言有五種不可思議:……此中佛土不可思議,有二種力:一者業力,謂法藏菩薩出世善根大願業力所成;二者正覺阿彌陀法王善住持力所攝。[12]

果真如此,現世與來生,就是一心「念佛」,往生極樂,此外,還有甚麼可思議與焦慮?法然上人<念佛決定往生文>:

論三心四修者,為成「一向專修」也;……唯相續念佛,直至臨終往生也。回顧此身,善時,喜得往生,亦屬別種之心;惡時,思往生大事,亦屬別種之心。唯不顧善惡,知「稱念,必生」,而從今以後,畢命為期,一向稱念「南無阿彌陀佛」也。縱雖信心淺薄,稱名亦弱,亦唯應持「決定往生」之想;若往生大事有恐懼心,亦屬別種之心。……唯以「念佛」決定「往生」人之身份、心情、體驗、聽聞傳承也、善知識、善同行、淨土宗;此外,一概不論。此亦是我之本尊異香也、紫雲。佛法之深奧者,唯南無阿彌陀佛也。

我輩凡夫,平生之任何時刻,得遇「善知識」,教令念佛,求生淨土,也等於「臨終遇善」,因為「生命無常,國土危脆」,業報何時結束,不能預知;須如印光師云「將一個死字,貼到額頭上」,要有平時如最後的警惕。

「自信教人信,難中轉更難;大悲傳普化,真成報佛恩。」稱念彌陀名號而得生彌陀淨土,是世間難信之法;能以此自信者,是「善男子、善女人」。若能教人信此,即是《觀經疏》所說:「欲得捨此娑婆生死之身,八苦、五苦、三惡道苦等,聞即信行者,不惜身命,急為說之。若得一人捨苦出生死者,是名真報佛恩。」因為,順應諸佛以「念佛」門救度眾生的悲願。

[1]《朱子語類》卷93:「唐子西嘗於一郵亭梁間見此語。」元.宮大用《範張雞黍》三折:「天不生仲尼,萬古如長夜。秦灰猶未冷,漢道復衰絕。滿目奸邪,天喪斯文也。」

[2] 太虛大師<三寶歌>

[3]《摩訶止觀》三種善知識:教授(教導法要)、同行(同見同修)、外護(隨喜護持)。

[4] 「親近善士」乃「四預流支」之首

[5] 《付法藏因緣傳》卷六

[6] 周貴華,<略議善知識>

[8] 唐.實叉難陀《大乘入楞伽經》卷6〈偈頌品10〉:「十方諸剎土,眾生菩薩中,所有法報佛,化身及變化,皆從無量壽,極樂界中出;於方廣經中,應知密意說。所有佛子說,及諸導師說,悉是化身說,非是實報佛。」元魏.菩提流支《入楞伽經》卷9〈總品18〉:「報相佛實體,及所化佛相;眾生及菩薩,并十方國土。習氣法化佛,及作於化佛;是皆一切從,阿彌陀國出。應化所說法,及報佛說法;修多羅廣說,汝應知密意。所有佛子說,及於諸如來;是皆化佛說,非淳熟者說。」求那跋陀羅譯《楞伽經》四卷本沒有以上經文。

[9] 親鸞《正信偈》曰:「如來所以興出世,唯說彌陀本願海。」

[10] 《大乘莊嚴經論》卷九偈頌:「調靜除德增,有勇阿含富,覺真善說法,悲深離退減。」

[11] 《瑜伽師地論》卷25:「云何名善友性?謂八因緣故……。」

[12] 象山慶<五不思議-略說>