一千多個日子過去,現在的臺灣是什麼容顏?仍美得讓人屏住呼吸,卻也依然在嘆息。

民國106年(2017)6月10日,「看見台灣」的導演齊柏林執行「看見台灣II」空中拍攝任務,空拍直升機在行經花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近墜毀,包含齊柏林本人、助手陳冠齊以及機師張志光全數罹難。「看見台灣ll」從此成為未完的遺憾,記錄臺灣美麗與哀愁的願望,卻在許多有志者心目中成長、茁壯,並且延續不斷,民國107年(2018)2月,台灣阿布電影公司成立「財團法人看見.齊柏林基金會」;隔年4月22日世界地球日,位於淡水得忌利士洋行後棟的「齊柏林空間」開幕。

之所以選擇淡水作為齊柏林作品的展示空間,基金會表示,一方面齊柏林生前乘坐直升機前往臺灣各地執行空中攝影,都習慣從淡水河口航道返回臺北市;另一方面,淡水的景緻也深受齊柏林的喜愛,能夠在淡水重新呈現齊柏林畢生的作品,相信一切都是緣份。「逐岸」是繼「見山」之後,齊柏林空間第二個特展。一面是海洋,另一面則是山脈與平原,環繞島嶼的海岸線,文明與自然在此交織無數的美麗與哀愁。

1.

走進展廳,迎面而來的是一幅巨大的攝影畫面──蔚藍的太平洋,墨綠的中央山脈,山腰上白雲飄浮。這裡是從宜蘭經過清水斷崖,進入花蓮初見的景象,立霧溪由中央山脈匯入太平洋,太魯閣峽谷堅硬的岩石因為河川的侵蝕與淘洗,在太魯閣玄關前堆積出輪廓圓弧優美的沖積扇,輕輕劃過河道的是公路與鐵路。這是大自然原始的面貌,亦或已經遍佈人類開發的足跡?

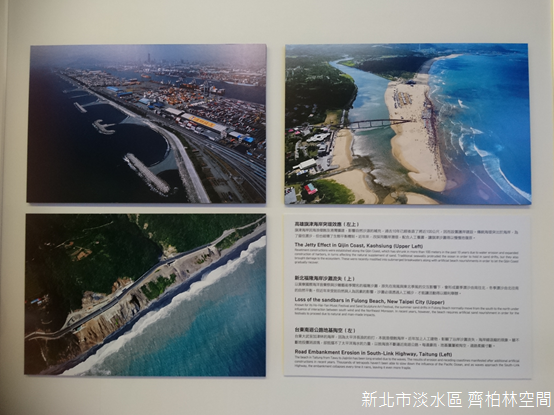

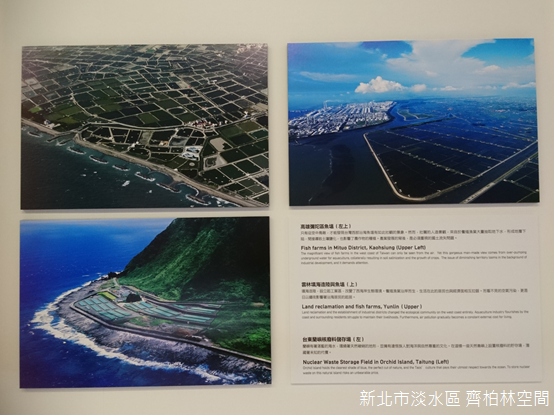

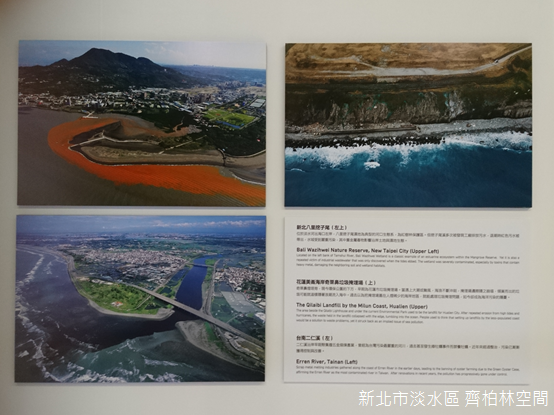

簡報室內放送的影片,前半段彙整過去「看見台灣」以及其他齊柏林空中攝影錄製的影像,後半段則是幾位名人對齊柏林的感念,帶領觀眾重新回顧看見臺灣的震撼與感動。走出簡報室,走廊陳列的八張照片,囊括北部的岬灣海岸、東部的斷層海岸、南部的珊瑚礁海岸,以及西部沙質海岸,和影片一樣,引導人們藉由空中的視角,俯瞰臺灣各地海岸之美。

2.

走廊右側,十二張照片分別述說十二段海岸的憂傷。「根據109年統計,澎湖縣一共有67處漁港,其中又以人口密度最高的馬公市為集中的區域。透過空拍可以發現,水泥建設已佔據島嶼上大部份的土地面積……。」、「臺東大武至加津林的海岸,因為太平洋長浪的拍打,本就是侵蝕海岸,雖然不斷投擲消波塊以保護南迴公路,卻依然抵擋不了海水的力量……。」、「填海造陸,設立工業區,改變了西海岸生態環境。養殖漁業沿岸而生,生活在此的居民也與經濟面相互拉鋸……。」、「位於淡水河出海口左岸,挖子尾溪多次發現工廠排放汙水,退潮時紅色汙水被帶出,水域受到嚴重汙染……。正如齊柏林曾經說過的,大地的傷勢,大多數人沒看見,少數人看見了,假裝沒看見。

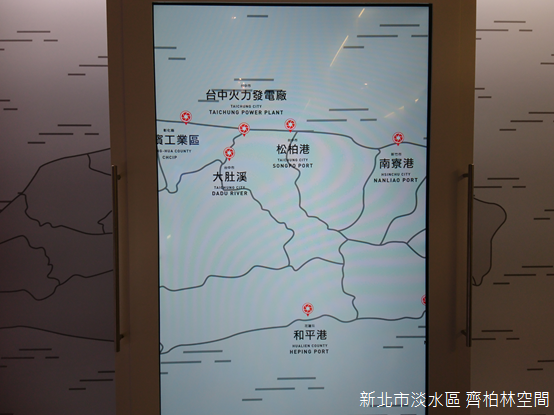

走廊盡頭,是一幅橫躺的臺灣地圖,志工見到我們,將一面螢幕移到中央,告訴我們螢幕裡設計的機關:「這面螢幕同樣會顯示臺灣地圖,將螢幕挪到您想要觀察的地方,比方說『台中火力發電廠』,點下去,就會出現發電廠的圖片,每張圖片當中都會有一個『問題點』,找到之後,就會出現關於發電廠的介紹。」我們依照志工的提示,從臺中到北海岸,又從北海岸經過東部到高雄海濱,如同齊柏林所言:「讓美麗與缺憾,同時存在一個空間,這是真實的世界,也是真實的人生。」

3.

不僅攝影照片,展間另一側名為「記憶的黑盒子」,保存齊柏林生前空拍攝影所使用的儀器,不少珍貴的底片也在此呈現,透過平板,更可以了解齊柏林飛行的軌跡。依據文字解說,每次執行空拍作業之前,齊柏林導演會透過Google Earth勾勒出拍攝目標,再透過3D控制器(Space Navigation)飛覽Google Earth進行模擬,上機時使用GPS接收器進行座標紀錄,留下航行軌跡。

兩年後的今日,我相信將來仍然繼續旅行,繼續書寫,但是足跡將不限制於臺灣,也不應該限制於此。走出島嶼的孤立,從淡水出發,海岸連接著海洋,海洋通往世界各地,與世界的脈動同在。行旅歐亞,橫越大西洋兩岸,綜覽太平洋繽紛羅列的島嶼,旅程的終點或許存在,但是夢想沒有止境,持續逐夢,持續書寫不一樣的風景!