台東縣客家文化園區-成大客家週系列活動「客家老生活展」(2021.5.1-6.30)

台東縣客家文化園區-成大客家週系列活動「客家老生活展」(2021.5.1-6.30)

台東縣客家文化園區-成大客家週系列活動「客家老生活展」(2021.5.1-6.30)

客家獅為一涵蓋戲劇、武術、舞蹈及音樂等元素的表演藝術,是台灣地區少見的舞獅種類,也是客家人特有的傳統文化之一。打全棚獅(包含拳術、器械、獅藝),全棚獅的流程是:先打拳再徒手對打,接著換打五色傢伙(兵器),最後打獅才是壓軸。

台灣常見的獅種多為醒獅(南方獅、廣東獅)、客家獅(開口獅)與閩南獅(閉口獅)。

1.醒獅:獅頭呈立體狀,頭頂上有一隻獨角,獅額前有鏡子,外觀色彩鮮艷、造型華麗,獅被多配戴亮片,眼睛、嘴巴、耳朵皆可動。造型有老少之分,「老獅」分為花、紅、黑面,象徵劉備、關羽、張飛。

2.閩南獅:流行於台灣南部,眼睛和嘴巴沒有活動機關,故被稱為「閉口獅」。

3.客家獅:獅頭呈方盒狀,嘴巴可自由開合,以木造而成、多重達卅公斤,因嘴型如四方木盒,也被稱作「盒仔獅」。有研究者將閩南獅、客家獅兩者歸類為「臺灣獅」。

4.北獅(北京獅):在臺灣較少見,造型像哈巴狗,動作活潑俏皮。由一人引領北獅舞動,結合踩大球、翹翹板或登高梯等特技表演。

客家獅又稱開口獅、布家獅、盒仔獅等等,又因為獅頭酷似豬頭,所以也有人叫豬鼻獅。還有稱做客人獅、客家武夷獅等。

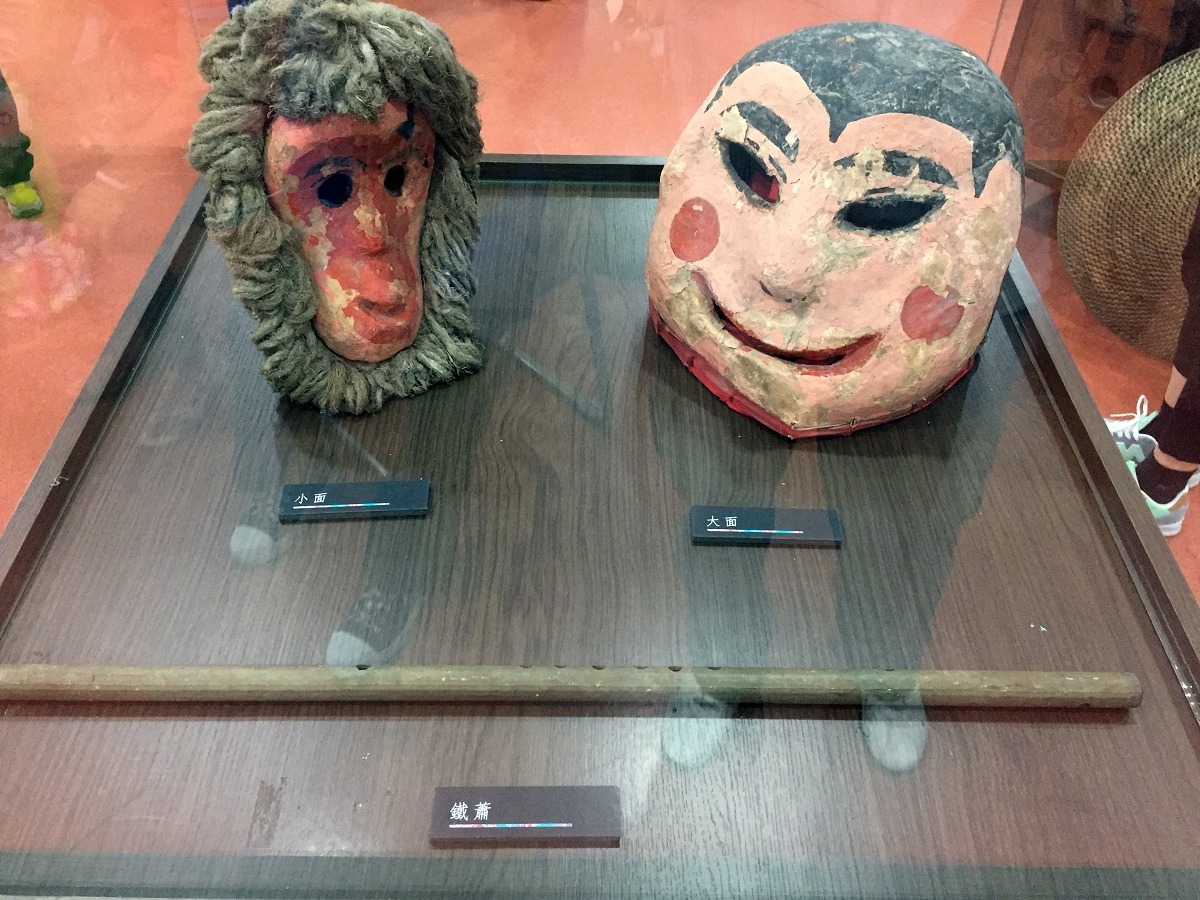

客家獅完整的表演稱為「全棚獅」,包括獅套和武術,獅套的角色有靈獅(客家獅)、大面(財神、沙和尚[大頭和尚])、小面(吉祥猴、靈猴[孫猴子]),內容為靈獅和大、小面三者間的互動。草蓆的使用迥異於其他舞獅,為客家獅的最大特色,有佔有「一席之地」的意思。草蓆含有兩種意義,一是「佔有一席之地」,二則是早期獅團出遠門都會帶著草蓆,以便休息並逐漸演變為將草蓆加入演出的內容,在舞獅民俗中客家獅具獨特的技藝特徵。

客家舞獅要腳踩「七星步」來舞弄,客家人稱舞獅為「打獅(仔)」,舞龍舞獅的客語叫「迎龍打獅」。新竹以北稱「獅團」,多為開口獅;新竹以南則是閉口獅為主的「獅陣」。一九七0年代後南北交流頻繁,展演形式相互切磋融合。

《中埔DOC趣味行-開口獅介紹》

中埔DOC數位機會中心

2019.7.4

《新竹縣客家傳統武獅文化協會。走新年。教授。傳承半甲子。表演花序》

2016.8.2 會長/張健銨

《客家獅「走新年」 驅邪討吉利》-民視新聞

2012.1.24

※補充※

dà síi(四縣)/dá sìi(海陸) 打獅=舞獅,四縣腔又作「弄獅nung síi」。舞獅三人一組,一人在前舉獅頭,一人為獅尾,另一人為「沙和仔」,戴大頭面具,手持蒲葵扇在前引導。以前過年過節,長透看得捯打獅,這下像較少哩。nung síi 弄獅(四縣)=舞獅,又作「打獅」。(徐兆泉)

bạk gúng è 伯公仔(四縣)=舞獅時,戴面具舉扇於前面引導的人,海陸腔作「沙和仔」。

sà vo er 沙和仔(海陸)=舞獅時,在前搖扇的引導者,四縣腔作「伯公仔」。沙和仔戴等沙和殼,徛佇獅仔前弄,看起來當得人惜。(徐兆泉)

sà vo hok 沙和殼(海陸)=舞獅時,在前搖扇引導者所帶的面具。(徐兆泉)

------------------------

※教育部體育運動大辭典

※自由時報-《小檔案》醒獅、閩南獅、客家獅特色

※新竹縣政府文化局-記憶拼圖‧無牆博物館

※臺灣四縣腔海陸腔客家語客家話辭典-徐兆泉

限會員,要發表迴響,請先登入