大鵬一日同風起,搏搖直上九萬里。假令風歇時下來,猶能簸卻滄溟水。世人見我恆殊調,聞余大言皆冷笑。宣父猶能畏後生,丈夫未可輕年少。 《上李邕》── 李白

.

廣播節目裡討論著俄國短篇小說巨匠契訶夫的作品,主持人與來賓話鋒一轉,從小說的改寫,談到唐朝詩人崔顥著名作品《黃鶴樓》與詩仙李白《登金陵鳳凰台》兩首七言律詩的比較。

.

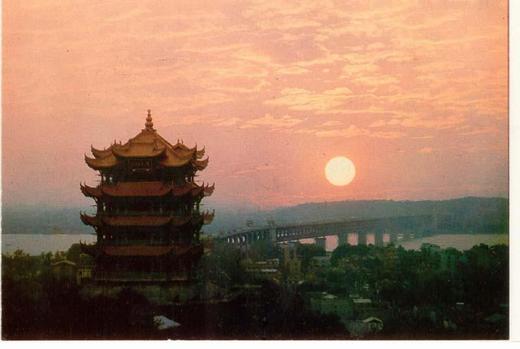

黃鶴樓是中國三大名樓之一,位於湖北武漢的蛇山黃鶴磯頭,最早建於三國時代東吳的孫權,距今一千七百多年,歷來幾經兵火,屢燬屢建。歷代很多名士都曾在此吟詠詩詞抒懷,其中又以崔顥的《黃鶴樓》最為膾炙人口,並被譽為是古來題黃鶴樓詩詞中的絕唱。

崔顥這首七律的內容是:「昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不復返,白雲千載空悠悠。晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡州。日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁。」

據說,李白遊山玩水,到了黃鶴樓後詩興大發,但看到此詩時,卻因崔顥作品的意境深遠,只好擲筆嘆說:「眼前好景道不得,崔顥題詩在上頭。」

不過,稍後李白遊金陵時,仍然忍不住模仿崔顥的《黃鶴樓》七律格式,做了一首《登金陵鳳凰台》:「鳳凰台上鳳凰遊,鳳去台空江自流。吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鷺州。總為浮雲能蔽日,長安不見使人愁。」

自此之後,崔顥與李白的這兩首詩便常被人拿來相比,並較高下。

不少人認為崔顥的《黃鶴樓》較李白的《登金陵鳳凰台》更勝一籌,理由是崔顥打破律詩的平仄格律,一開始即連續三次以「黃鶴」入詩,再帶入周遭的場景,最後以「日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁」強烈抒情,創造出空前的逸品。

張大春即強調,比起李白為「爭勝」而作的《登金陵鳳凰台》,崔顥此詩尤其以「原創性」而勝出。

話說如此,但不論是藝術或文學作品,藝術價值的界定原本很難量化,原創有原創的價值,從原創中再翻新也甚為不易,況且「穿衣戴帽,各人喜好」,見仁見智,而各人創作,各有各的背景,各有各的情懷,能帶出味道、令人雋永的垂世之作,才是終極的檢驗標準。

不同於複製或模仿,「原創」是「創新」的一種,但「創新」可以是從無到有,也可以是從既有的東西再去創造出新的意義,兩者的價值根本很難去評斷高下或優劣。拿李白比崔顥,其實是無從比起,各擅勝場。

回到話頭,太白詩風以豪邁不羈、飄逸奔放著稱,「謫仙」、「詩仙」之名多少也點出其詩作的創新風格與浪漫情懷,他的藝術成就在中國文學中自有定位,這也是大唐盛世才能孕育出的輝煌人文精神。

「君不見黃河之水天上來……」太白之風,任俠豪壯,氣勢難匹。夢回長安,若問其行之跡,只怕他回的也是:「且樂生前一杯酒,何須身後千載名。」

- 1樓. 七葉膽2008/07/21 01:29我也聽到那一集廣播內容

巧的很,那一天的廣播節目內容我正好聽到,雖未聽完,已大致明瞭主持人張大春和另一位文評家所談主題:關於俄國短篇小說家契軻夫的小說「吻」,原本是19世紀的經典作品,但中國大陸卻有一位當代知名作家,兩度重新詮釋這部小說。

話題從契訶夫轉到兩位唐朝詩人崔顥和李白,張大春在廣播節目中直指李白的「登金陵鳳凰台」比不上崔顥的「黃鶴樓」,原因是李白的創作頗有「爭勝」的意味,在格局上顯得比不過崔顥的「原創性」。

前陣子在公共電視台上看到一齣歌仔戲,演的是「杜子春」,杜子春的故事由唐朝時代流傳下來,我一直很喜歡,但看到這齣歌仔戲的後半段,卻發現其劇情為日本作家芥川龍之介寫的版本,讓杜子春最後開口的,是他已轉世為馬的母親,而不是中國原創故事裡杜子春(已轉世為女人)的孩子。

杜子春的故事由「唐人傳奇」、「太平廣記」一路流傳到現代,我反覺得芥川龍之介寫的版本在心理刻劃及故事架構上最好看,這是改寫作品中相當成功的例子,但在文學世界裡並非特例。

為這段閒扯劃下句點:不論是「原創」還是「仿作」,我覺得任何作品一經公諸於世,其生命力既非由作者來扮演主宰,也不可能有所謂固定框架,而是不同文化力道的投射,那麼每一部作品其實都算是「原創」吧。