氣候暖化,台灣升溫的速度比全球更快:根據台灣氣象觀測站觀察過去 110 年來的年均溫變化,發現相較於全球升溫 1.07°C,台灣已升溫 1.6°C,且近三、五十年來升溫速度還在加快。 夏天變長、冬天變短:研究發現,台灣的夏天長度已經從三個月增加到四、五個月,冬天長度則是縮短成一個多月而已;此外,夏天天數增加的非常快,也看出台灣受暖化影響的程度增加。高溫、暴雨與極端氣候,已成警訊。農作物減產,漁業生態也受到衝擊。我們除了要配合政府的節能減碳政策之外,個人也要注意公衛健康和環境整潔,守護地球家園。

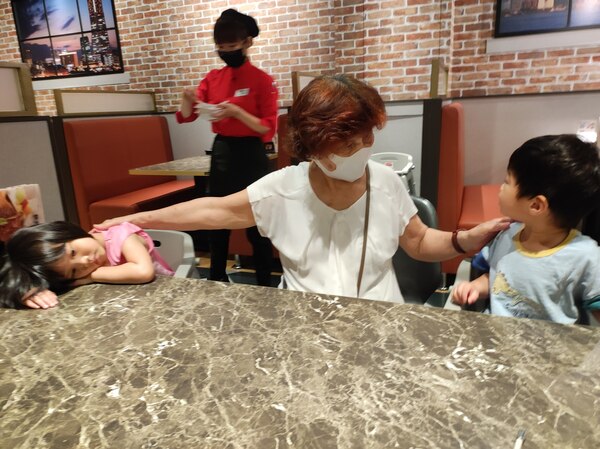

上周末晚上,兒子一家和我在中原大學附近的橫濱牛排館為Kyle慶祝三歲的生日,他吃得很開心,還動手DIY自製了棉花糖。Emily腸胃有些不舒服,食慾不佳,但在餐廳外的玩具攤,兩姊弟抽抽樂,各自獲得一袋小禮物,都很高興,非常滿足!我在一旁也感受到好心情,元氣滿滿!感謝主!

我在教會周二的服事和學校的課程隨著暑假的到來,暫時休息一下。上週退修會,牧師帶著我們同工搭機捷去第二航廈5樓觀景台看飛機起飛。因為預訂下期的旺得福課間要帶長者來此一遊我們就先來踩線規劃。昨天我也難得有空檔和大學好友們約了在台北南港CITYLINK聚餐及去淡水看夕陽。回程很順利,8:00多坐淡水線到台鐡轉乘區立馬搭上了自強號,10:10就回到家了!「老」朋友能結伴出門吃喝玩樂,拍拍美照,真是不錯!坐上台鐵時,兩姊弟跟我視訊,我還對著火車車廂拍給他們看,也讓他們聽聽火車廣播聲和開動時的輪子轉動聲。他們也很興奮呢!

※以下訊息轉貼自【奇蜜育兒資訊】

本期特選主題: 伸展肢體去認識世界的3歲孩子

孩子滿3歲之後,可以自在的跑跑跳跳,感覺更靈活了。讓我們來看看,孩子在3歲這一年肢體動作將有什麼驚人的進步,以及背後所代表的發展意義吧。

3歲的孩子活力充沛,喜歡嘗試各種動作,也越來越能夠自由地控制自己的身體。讓我們先來看看這個年紀孩子可以做到——

3~4歲肢體動作發展里程碑

■ 會原地雙腳跳、單腳跳,也會倒退走直線。

■ 能用單腳或腳尖平穩地站立幾秒鐘。

■ 喜歡隨著音樂舞動,可以從蹲著輕易地站起來。

■ 能順著直線或在較粗的平衡木上慢慢向前走。

■ 喜歡爬高、跑跳。還會踢球、向上拋球、試著接彈跳的球。

■ 可以一腳一階地上樓梯,再過一陣子就能一腳一階地下樓梯。

■ 會踩三輪車,接近4歲時已經是騎車高手。

由此可見,3歲這一年的動作能力將會快速發展,不過爸媽不要以為孩子的肢體動作發展只是在學習控制自己的身體而已,肢體活動的進步其實有著更重要的意義:

活動身體,學習新概念

大多數爸媽都覺得這個年紀的孩子老是動個不停,事實上,的確如此!當孩子的肢體動作越來越純熟進步,大小肌肉運用更靈活,各種感官之間的合作也更為協調時,孩子會很喜歡嘗試各種的肢體伸展活動,也許是倒退走路,也許是用力踏步或輕輕走路、向前跳和向後跳,或是高高低低轉換姿勢;他會一再嘗試擺出高難度、特別的動作,並經由體驗來認識身體各部位功能、探索身體的潛能和限制。而在伸展、變化肢體的同時,孩子也正在對所處的空間進行探索,於是,長度、重量、溫度、速度等種種概念,也將透過親身體驗而形成,建構出他對這個世界的基本認識。

自在操控身體,將更有自信

孩子只要觀察到新的舉動,就會想要試試看。因此,模仿是他學習並展現身體能力的必要過程。例如,他會觀察動物的姿勢而想學著動物爬行,看到公園或學校裡大孩子做出高難度的爬高或玩單槓動作時,也會想嘗試一下,並依據體驗來修正自己下一步的行動。此外,當孩子的想像力更豐富時,他的身體便成為展現創造力的一個重要途徑,例如:鼓動雙手當蝴蝶,重重踏步當大象,緊縮身體彷彿是一顆小種子。爸媽可以帶著孩子來一段「一二三四, 健康操!」當孩子能夠控制肢體做出不同的動作和姿勢變換,感受不同姿勢帶來的肌肉緊繃與放鬆感以及身體力量的變化時,孩子會發現他已經有能力操控自己的身體,也意識到自己和和別人有所不同,因此對自己更有信心。

【一二三四,健康操!】

1.一二三四,甩甩手指;

二二三四,拍拍肚子;

三二三四,屁股寫字;

四二三四,跑一百公尺。

2.一二三四,游水的鴨子;

二二三四,跳舞的兔子;

三二三四,抓癢的猴子;

四二三四,快跑的獅子。

動出健康,也動出快樂

孩子經由大肢體活動,不但學習控制自己的身體,還可以調整內分泌與自律神經系統,提高了免疫力、身體更健康。喜歡「動」的孩子,壓力在活動中釋放,有比較好的情緒調節能力,是個很容易快樂的孩子。

由此可見,大肢體活動的好處多多,從現在開始,爸媽就和孩子一起動起來吧!

推薦影片│【1234,動一動】兒歌律動體操~GO!

https://www.youtube.com/watch?v=19hbz4wJqmI

延伸閱讀: 爬上爬下 促進本體覺

3歲之後的孩子,開始在遊戲場展現爬上爬下的能力。不論是繩索結的網、金屬圈的步梯或垂直的攀岩壁,都是有助於增進孩子攀爬能力的好設施。

3~8歲的孩子喜歡攀爬

當孩子適應了溜滑梯的高度、肢體靈活度也提升以後,會逐漸將興趣轉移到攀爬。對孩子而言,爬高不但是肯定自己的運動能力,同時也在挑戰膽量。但是,有的孩子爬起來像隻小猴子一樣靈活,有的卻才爬了兩三格就開始喊救命,主要差別,就在於本體覺的敏感度。

攀爬能力與本體覺相關

本體覺是統合肌肉、關節、骨骼等組織的知覺,它讓大腦知道,身體現在的姿勢(即使把眼睛閉上,也能清楚雙手擺的位置)和身體各部位的動作(例如雙腳正在行走)。當我們爬上爬下時,眼睛不需要一直盯著階梯看,也能靠本體覺順利移動。一般而言,只要高度不是高到令人害怕,3歲孩子都有攀爬的本事。

如果爸媽覺得孩子:(1)肌耐力差;(2)站時彎腰駝背、坐時像蟲一樣扭來扭去、走路經常跌倒撞傷;(3)玩起玩具像個破壞狂、常因太過用力而弄壞器具。就可能是孩子的本體覺發展得不夠好。

除了讓孩子從小按部就班地練習趴、爬、走、跑、跳之外,學習控制肢體、力道輕重和速度快慢也相當重要。爸媽可和孩子玩躲貓貓、123木頭人等遊戲,讓孩子在動靜之間練習控制肢體;或抓住孩子的雙腳,讓他用兩隻手前進,鍛鍊上半身的肌耐力。當然,藉著遊樂設施練習爬上爬下,對於促進本體覺更是事半功倍。

孩子的攀爬能力發展

|

年齡 |

攀爬能力發展 |

促進發展的活動 |

|

3~4 歲 |

可以上下垂直階梯、 拉繩索爬斜坡、在 攀爬網上行動。 |

帶孩子到公園玩溜滑梯、盪鞦韆(適應高度);確認攀爬設施的安全性之後(架子有無鏽蝕、地面有無舖設軟墊),讓孩子體驗各種設施。 |

|

4~5 歲 |

會爬樹,可以練習 攀岩。 |

帶孩子到攀岩場體驗攀岩;如果看見好爬的樹,也可以鼓勵孩子爬看看。 |

本期特選主題: 孩子的第一次視力檢查

你家的孩子做過視力檢查了嗎?如果孩子眼睛會怕光、流眼淚,看電視時也不自覺愈坐愈靠近前面,就是警訊喔!爸媽至少應該在3歲階段帶孩子到兒童眼科做一次正式的視力檢查。

視覺是在孩子出生之後才漸漸發育的,雖然新生兒眼睛構造完好,但是大腦的視覺區卻是發育不成熟的。正常的視力發育會在3歲時約達到0.6,6歲時達到1.0,也就是說,大約在5、6歲左右才會達到成年人的標準。

此外,視力與視覺兩者並不相同,視力是指分辨或識別外界物體的能力,視覺則是指除了視力之外的色覺、光覺、對比覺,以及立體視覺等。任何阻礙視覺發育的因素,都會使視覺停留在較不成熟的階段,造成所謂的弱視。

視力不良有時候是因為疲勞。眼睛疲勞的時候你都怎麼舒緩?有沒有想過帶著孩子一起做做眼球體操,平日就認真保養呢?讓我們先來一段「眼球體操」吧!

https://www.youtube.com/watch?v=C9tU-Mr-hLI

《眼鏡公主》健康律動操—眼睛體操

定期帶孩子做視力評估檢查

預防重於治療。由於視力發育在6歲左右完成,而6歲以前是幼兒最常見的眼疾──弱視與斜視的最佳治療期。建議爸媽,從孩子3歲起,每3~6個月就要帶孩子做定期的眼部檢查,除了弱、斜視的檢查之外,也要測量孩子的視力進展。爸媽最好選擇有經過專業訓練的兒童眼科專科醫師,若只針對幼兒的基本視力、驗光及眼球觀察等項目進行檢查,則可選擇一般眼科門診。

看懂3歲孩子的視力標準

通常,小於3歲的幼兒在做眼科檢查時會難以合作;3歲以上的孩子,可透過普通視力表或兒童視力表測出視力。一般而言,孩子的視力若在3~4歲時小於0.6,4~5歲時小於0.6,5~6歲時仍小於0.8,則應視為視力異常。此外,爸媽也要了解,孩子視力表現的不正常,不一定等於視力異常。大多數視力異常是生理性的,例如:因用眼不當或疲勞所致,也可能是受到孩子配合度和操作者操作技巧影響,只有少部分是病理性的視力異常,包括:弱視、病理性屈光及其他疾病。

至於該如何分辨3歲以上孩子的檢查結果是生理性或病理性異常,以下幾點為判定病理性異常的標準:1.視力明顯降低,例如:小於0.4者;2.戴矯正眼鏡測量視力仍偏低者;3.用近視力表測定的視力小於1.0;4.驗光表現為病理性屈光;5.雙眼視差大於視力表兩行以上(含兩行)。

小叮嚀:爸媽平日的觀察很重要

爸媽自己也可以在生活中觀察以下重點:

■孩子看書或畫圖、寫字時是否太近?

■是否有把一個物件看成兩個物件的複視現象?

■每次需要使用眼力時頭會歪向一邊?

■是否常抱怨眼睛附近會痛?。

■眼睛是否怕光、容易流淚?

■看電視是否愈坐愈靠近?

延伸閱讀: 遠離iPhone、網路,搶救幼兒視力

當幼兒的生活,早已被iPhone、iPad、電腦和電視這類螢幕產品包圍時,爸媽又該如何做呢?

眼科醫師傅宙經醫師從臨床觀察,發現4歲幼兒近視200度,竟然與他過度使用iPhone和上網下載遊戲有關。我們特別專訪了傅宙經醫師,請他進一步提供了幼兒的護眼對策。

幼兒的活動型態影響用眼習慣

從門診觀察中,傅宙經醫師發現這兩年幼兒近視的年齡下降到2-6歲的幼童個案,持續發生。以他在門診平均每天至少一百五十個病患的看診比例,4歲以下患有近視的幼童約佔1%,4-6歲大約占了3-5%。而從99年度教育部調查中,小一學童近視人口竟已高達30%的數據來看,也可推知幼兒期的用眼習慣一定出了問題。當傅宙經醫師看見候診區一個個走路還不穩的1、2歲幼兒,熟練地從爸媽的口袋或皮包中拿出 iPhone把玩的情境,也讓他更加擔心。

從臨床與爸媽的討論中,傅宙經醫師發現有近視的幼兒,大多是忙著補習才藝的孩子,因為看樂譜、算珠心算都是需要近距離用眼、很費眼力的活動;還有些則是一看書便停不下來,不管字級大小和光線問題、用眼習慣不佳的孩子。此外,他還發現,多數由阿公阿媽帶的幼兒通常都有不限時間看電視、吃飯配電視的問題,所以相較於由爸媽自己帶的孩子,近視的比率也較高。

為何幼兒不宜長時間、近距離用眼?

傅宙經醫師指出,多數的近視多屬於「軸性近視」,這是因為眼球的前後直徑過長而造成的視力問題。以視覺成像的原理來看,當孩子看近的東西時,呈像會在愈後面,軸長必須拉得更長,視網膜才能抓到焦點。

0-6歲的幼兒除了正值視神經功能的發育期,眼球的體積與軸長也在持續改變中,所以用眼習慣對視力的影響很大。通常高中生的眼球大小已固定下來,所以近視的度數也會較固定,但學前幼兒的視覺系統持續在發展中,若原本眼球的軸長已經持續在增長,幼兒的眼球又為了要能適應近距離用眼的持續刺激,眼球就會想辦法把軸長拉更長,幼兒的近視度數就會呈倍數飆升。

給爸媽的5個螢幕活動護眼建議

當幼兒的生活,早已被iPhone、iPad、電腦和電視這類螢幕產品包圍時,爸媽又該如何做呢?傅宙經醫師並不贊成爸媽給6歲以下的孩子使用iPhone、iPad、上網玩遊戲或看太多電視,如果想讓孩子體驗,他建議「淺嘗輒止」,而且爸媽必須掌握以下5個原則:

1.控制使用時間

3-4歲幼兒每天使用螢幕媒體的總時數,建議不超過 1小時;5-6歲幼兒使用的總時數不超過1.5小時;幼兒每次使用螢幕類的產品,單次最好不要超過20分鐘,年紀愈小,時間要縮得愈短;爸媽近距離用眼後,記得帶孩子多看遠方。

2.以大螢幕取代小螢幕

如果想讓孩子體驗,必須以大尺吋的螢幕為佳,也就是說,電視會比電腦好,桌上型電腦又比iPad 好,畫面太小的iPhone 是最後的選擇。

3.以簡單畫面代替複雜畫面

設計過於複雜的遊戲畫面,須動用較多視覺細胞來解讀訊號,較費眼力,所以並不適合孩子。

4.以慢速畫面代替快速畫面

跳動太快的畫面,除了不符合幼兒的生活節奏,也會讓視網膜太過吃力,一旦視覺過度疲勞,就容易增加近視度數。

5.以聲音代替畫面

爸媽也可善用這些設備的其他功能,比如:以聲音代替畫面,讓孩子使用這些媒體聽故事或聽兒謠、音樂,就能避開近距離用眼的問題。

定期檢查,為孩子的視力把關

固然6歲前是治療幼兒視力問題的黃金期,但3歲以前是診斷視力問題的關鍵期。因此,傅宙經醫師也提醒爸媽,只要一發現孩子的眼睛有任何異狀,一定要立刻請眼科醫師檢查。當發現孩子有瞇眼、歪頭和愈坐愈靠近電視的動作,這表示幼兒可能已經近視了;若幼兒有斜、弱視問題,每3個月得追蹤一次;有小問題,每半年得追蹤一次;正常的話,每一年至少檢查一次。

下一則: 20250608~21 Emily小寶貝4歲8個月了!和孩子一起愛上運動 (附照片27張)