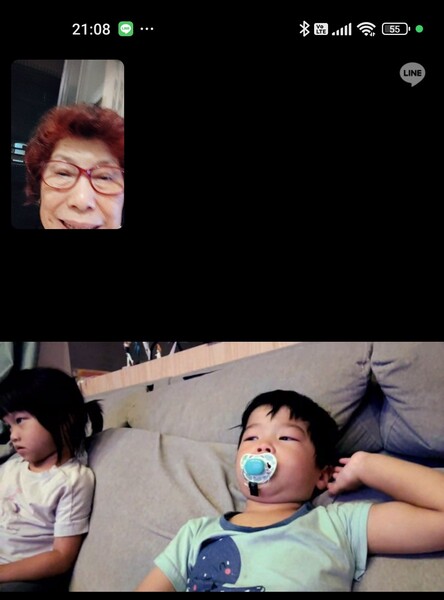

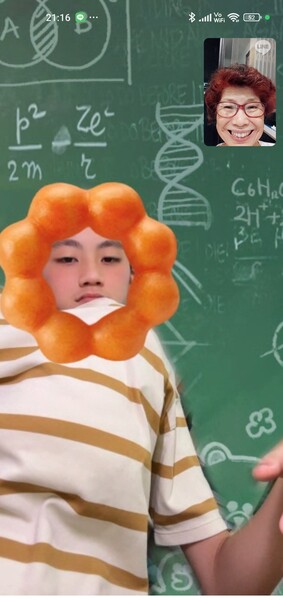

9月14日周日中午吃過飯,戶外難得沒有炙熱的艷陽,我牽著Emily和Kyle可愛兩姊弟去公園玩,他們年紀雖小卻很勇腳。我們先走到新勢公園讓姐姐盡情溜溜陡長的水泥滑梯,再去河川教育館參觀資料圖片增長知識,之後回程沿路逛到小公園,讓弟弟也可以盡興地溜溜塑膠滑梯。我一方面顧好兩小的安全,也抽空迅速側錄一些短片,祖孫三人都很開心!Vito 升上國二,私校盯得緊,考試多天天苦讀,女兒説晚上他常讀過12點才睡。Vic小六也有課業壓力,週末兩兄弟補習英文和數學,現在也難得有空檔回中壢一趟。還好,每晚可以視訊,祖孫聊聊還是很親密。我每晚都帶著他們祈禱,求神能給他們智慧和好體力賜福他們學習愉悅、順利!9月27日是Emily五歲的生日,我們在大江購物中心的姜滿堂韓式直火烤肉店為她慶生,用餐環境還不錯,菜單選擇滿多樣化的,有單點和套餐式組合可以選,除了烤肉外,還有各式各樣的韓式可口小菜,吃得很過癮,三桌消費10807元。疼愛Emily的舅公舅婆和姨嬤致贈紅包和禮物表達祝福。回家吃兒子買的生日蛋糕,家人老小歡聚一堂,真的很感恩!在此我祝福我可愛的小孫女平安喜樂、天天開心! 我9月份在教會除了旺得福的服事之外,上週日也在一堂的主日崇拜中做了五分鐘的短宣見證,接著要專心準備旺得福的10/21和10/28的主題分享(各20分鐘),及設計人際互動的遊戲。唯有倚靠耶和華的靈,方能成事! 求神幫助我能把時間分別為聖,儘快製作好PPT大綱和擬定細節講稿,盼能如期完成事工,藉此榮神益人!感謝讚美主!

※以下訊息轉貼自【奇蜜育兒資訊】

本期特選主題: 中班孩子需要學什麼才藝?

最近,女兒班上同學的媽媽都在討論要幫孩子報名才藝課程,音樂課、舞蹈班、畫畫班......還有英文班,他們邀我一起參加,女兒平常喜歡唱唱跳跳,可是真的需要送她去上才藝課嗎?

孩子學才藝是大部分父母遲早會面臨到的問題,當您發現越來越多親朋好友的小孩都在上才藝課時,心裡一定會出現一個聲音:「我們家的小孩是不是也該應該來學個什麼才藝?」仔細想想,您對孩子學才藝的教養觀念,是否也有以下的迷思?

迷思1:父母殷切的期望——父母期望孩子上才藝課是為了補償的心態,要孩子「活自己沒有過的童年」。

迷思2:別家的孩子都有學——跟別人聊天時可以炫耀自己的孩子,這樣比較有面子。

迷思3:學才藝一定要有成效——花了多少錢學才藝,就該有所回報,學到一定程度可以參加比賽,還可以得獎。

迷思4:才藝課填滿孩子的生活——孩子在家裡沒事做,不然就要大人陪他玩,乾脆送去上才藝課。

迷思5:學才藝=有才能——學才藝就代表會得到某些特殊的能力,一定要送孩子去學才藝,才能獲得令人稱羨的才能。

迷思6:越小學才藝越好——聽人家說孩子年齡越小可塑性越強,效果也越好。

在幫孩子選定才藝項目或送孩子上才藝課之前,請您先評估:

孩子在發展上的成熟度

先了解學習某項才藝必須具備的基礎能力,例如:身體動作或手指精細動作的發展、語文理解與表達的能力。

孩子的興趣與意願

學才藝不一定要學齡前,等他長大一點,他覺得很喜歡、有需要的動機下再去學,學習效果反而更好。

家長的參與

孩子的學習必須有家長的參與及陪伴才會長遠,把學習變成家人間快樂的活動,而不只是單一要求孩子反覆練習或趕進度,相信一定更能支持孩子的興趣。

在學齡前的階段,教導孩子學自理、做家事、負責任、有禮貌等重要的基本能力,遠比上才藝課更重要,學才藝只是孩子人生中,一個片段的學習過程。親子一起學習、玩耍,享受共處的歡樂時光,才能讓孩子的情緒發展穩定,人格健全發展,惟有您的共同參與,才能使孩子的學習更紮實、更有意義。

延伸閱讀: 1. 關於學才藝,爸媽需要知道的事

很多的爸媽在為年幼的孩子安排學習才藝時都太心急,也太貪心,就怕孩子學得不夠多,輸在起跑點上。雖然從長期生涯來看,參與才藝活動確實有許多附加價值,但在年幼階段,務必優先考慮孩子學那麼多的東西能不能負荷。

現今少子化的時代,爸媽的育兒方法大都是採用精兵政策。只要是能力所及,即使自己縮衣節食,都想要好好的栽培孩子。一般學習才藝或參加活動,多在課後進行,在美國,這些活動被統稱為課外活動。

參與才藝活動的附加價值

學習才藝最明顯的好處,是個人學得了某項特定的技能。例如學彈鋼琴,孩子不僅能彈奏樂曲,他對樂聲的敏感度也會比一般人來得好。參與才藝或課外活動,還有一些較不為人知的附加價值。

●有助孩子建立良好的自我認同,增強自信心

內布拉斯卡大學麗莎.科羅克教授,曾對學生參與課外活動及其成效做了相關的研究。她發現這些參與課外活動的孩子對自我的期許較高,且日後所受的教育程度也較高。她指出在參與課外活動的過程中,孩子會去思考,我喜歡什麼?我的長處有哪些?這些不斷的自我探索,使得個人對自我瞭解更深也更廣,不但容易達到自我的認同,也有助於實現自我。

科羅克的研究成果顯示,參與課外活動的孩子,在校的功課表現較佳,自尊心較高。因為要能參加活動,又要顧及功課,孩子在無形之中培養了善於管理時間的能力。同時生活有寄託和樂趣,他們就比較沒有吸毒、濫用藥物,或成為中輟生的問題。

●到晚年時,能延遲老化的速度

美國密瓦基醫學院帕金氏症研究中心的主任,湯姆斯.佛里特屈博士,曾做了一項有關青少年時期的學校生活對其晚年時期心智靈敏度的研究。他追蹤調查349個受試者,在1940年代高中的學校生活記錄,特別針對他們參加過的課外活動記錄加以收集整理,然後比對這些人在75歲時心智健康狀態的評估報告。他發現如果受試者在同一年的高中生活中,參加兩種以上的課外活動,進入老年期後較少有精神痴呆方面的問題。

參與課外活動有這麼多意想不到的好處,使得原本就有心栽培孩子的爸媽,信心更加堅定。他們會迫不及待的希望給孩子安排更多的活動。

爸媽要瞭解孩子的極限

但是,各位爸媽可曾想過人們的極限在哪裡?即使是大人,一次又能消化、掌控多少事情,而不落入心有餘而力不足的窘境呢?根據行為科學的研究發現,這個神奇的數字是「3」。事不過三是美國軍方遵奉的黃金準則。美國的神經科專家提納.西凌指出,一般人一次只能掌控三件事情。一旦增加到四件事時,個人對處理事情的效率便明顯的下降。

爸媽如果想要把這樣的原則應用在教育自己的孩子時,該如何去做?基本上,上學要算成其中的一項,孩子可以另外參加兩項課外活動。

至於學什麼才好?參與課外活動或學習才藝,應因人而異。有的孩子喜歡音樂,有的偏好美術。有的天生好動、坐不住,喜歡運動、打球或游泳。簡單來說,只要孩子有興趣,不妨鼓勵他多多嘗試。但要切記:不要貪多!

讓孩子有機會自己做決定

有的孩子學東西,常常只是三分鐘的熱度。剛開始興致勃勃,經過一段時間後,蜜月期不再,便不願再付出心力,好好的下功夫學習。爸媽看到孩子半途而廢,會感到失望和生氣。甚至憂慮孩子這樣的心態,長大後如何能擔當重任?其實,爸媽擔太多心了。

美國德州奧斯丁大學凱瑟琳.布魯克斯教授在她所著的《你主修什麼》(You Majored in What?)一書中,不但勸爸媽不要過度擔憂這種三分鐘熱度的現象,她甚至覺得這是一種聰明的自我探索。只要嘗試過,不管是好是壞,這些寶貴經驗,都會讓孩子瞭解自己喜歡或不喜歡的事物。

當孩子學習某項才藝,在經過一段時間後,開始有了打退堂鼓的想法時,爸媽可以跟他討論。例如,已經預先繳了一期的學費,孩子有責任做到有始有終,把這一期學完。到時候如果他仍然選擇不再繼續學習,爸媽便應由孩子自己決定。或許有些爸媽會顧慮孩子好逸惡勞,讓他自我做主,他一定什麼也不想學,只想成天看電視或玩電動、打電腦。其實不然,當爸媽讓孩子自己做決定時,孩子自己會真的去思考,所做的決定可能和你預想的不一樣。

延伸閱讀: 2. 學樂器 爸媽必知的4件事

學樂器是需要長期不斷練習和爸媽耐心陪伴才能看得見成果的活動。如果爸媽能順著孩子的發展循序漸進引導、不急躁,就能和孩子一起感受到學會彈奏樂器的樂趣。

在0-3歲階段,我們的孩子從一個不會移動、只會吃喝拉撒的小嬰兒成長為會說很多話,會跑跑跳跳,而且開始能獨力完成一些事情的小孩。3歲以後,孩子的溝通能力愈來愈好,求知欲也愈來愈強,可以展開群體學習(如:上幼兒園)。坊間很多的課程也以3歲來作獨立學習的年齡界線,因此,我最常遇見的家長問題是:「我的孩子已經3歲了,什麼時候可以開始學琴啊?」

學琴的時機在於身心成熟度

每個孩子的成長發展速度不一樣,因此什麼時候可以開始學樂器這個問題的答案因人而異。家長想讓孩子正式學樂器之前,不妨先自己評估孩子的身心發展成熟度:孩子手指頭的力道發育好了嗎?能夠專注坐上10?15分鐘了嗎?能不能理解老師的言語、聽從指示講解?有沒有足夠的溝通能力來跟老師互動?

一般來說,5歲以後的孩子溝通能力較好,手指骨骼較強壯,專注力也較能持久,這時候才是比較適合開始學習樂器的時機。另外,不同樂器也有不同的開始學習年齡。1、2歲的孩子可以從打擊樂器開始玩耍;5、6歲的孩子可以學習鍵盤樂器和弦樂器。管樂器因為受到手指長度和換牙的影響,宜在孩子們年齡更大一點並且和管樂老師討論以後再開始學習。

抉擇:團體課 vs.個別課

但是,專家學者不是說3?6歲是最佳的音樂教育啟蒙時期嗎?既然適合學習樂器的時機是在5歲以後,3、4歲的小孩又能夠學什麼呢?台灣的家長很幸運,坊間有許多不同教材、不同音樂教育理念的團體課可以參加。這些課程大部分都用律動歌唱和敲擊樂器來訓練音感及節奏;團體班比較容易讓孩子有和同伴們一起玩耍的感覺,能讓小小孩們在開心的過程中接觸音樂。

另外也有一些3、4歲就能上的樂器團體班,這些團體班使用的樂器通常是特別設計給小小孩的手指操作的,如:琴鍵較輕的電子琴或是迷你提琴等,課程也會加入歌唱和遊戲等內容,這樣的團體課會比一對一的個別課容易激發小小孩的學習興趣。建議小小孩可從團體課開始學習,等到孩子們身心年齡都更成熟一點才開始上樂器個別課。

尋找適合孩子的啟蒙老師

不少家長有著這樣的經驗:小時候自己也有學習樂器,卻因為老師的原因而中斷學習,最常聽到的例子是學習鋼琴時被拿著棍子敲手指。由此可見,孩子的第一位樂器啟蒙老師是很重要的人物,他關係著能不能順利激發起孩子往後繼續學習的興趣和自主練習的動機。

家長在為孩子選擇老師的時候,可以從老師的學經歷、教學的方法和理念、以及其他家長分享的經驗等各方面來考量。最重要的是,孩子能不能夠順利、開心地和老師進行互動。

每個音樂老師都是經過多年的苦練才能成為老師,所以在樂器演奏的技巧方面都有一定的程度,但並不是每一個演奏家都知道如何引導孩子或與孩子互動。所以我認為,老師沒有好不好的問題,只有適不適合孩子的考量。

爸媽初期多陪練,別指導

學習樂器大多都是這樣的模式:每星期上一次課,每次半小時至1小時。上課時老師除了指導之外,會給予功課讓孩子回家練習。我們把這種在這堂課和下堂課之間的練習稱為自主學習(Self-learning)。

自主學習並不容易,練琴的時候,彈琴的人必須要用自己的耳朵去聽自己彈奏出來的東西,再將聽到的東西快速在腦內轉變成各種資訊:我這裡音對不對?那裡是不是太快了?這裡好像可以輕柔一點?這段好像不太熟,再練習幾次好了。演奏樂器的技巧和對音樂的詮釋感受,就是在這樣反覆地自主學習中成長茁壯。

剛開始習琴的孩子,還沒有足夠的知識和經驗來達到以上的自主學習。雖然老師會慢慢引導和培養孩子的練琴習慣,但對於剛開始學琴的5、6歲小孩來說,練琴是一件枯燥的事,家長必須有「陪練」的心理準備。孩子練琴的時候,爸媽可拿本書、泡杯茶,坐在孩子的身旁陪伴他練習,並切記「陪伴而不指導」是避免親子衝突的方法。

學習樂器是一項需要長期不間斷地練習和家長陪伴,才能看得見成果的活動。爸媽不妨放慢腳步,和孩子一起慢慢地享受學會彈奏一樣樂器的樂趣。

本期特選主題: 怕黑、怕鬼……如何處理孩子的恐懼情緒

「媽媽,妳陪我睡覺……」「爸爸,你陪我去上廁所……」「我怕……」三歲以後的孩子,隨著想像力的發展,會出現怕黑、怕鬼、怕怪獸、怕壞人等恐懼的情緒,而在中班這段期間達到高峰。身為父母的您,千萬別只用一句「胡說八道,哪裹有鬼」帶過去,否則時間愈久會愈難解釋,對孩子的影響也就會愈深喔!

問題放大鏡

對孩子來說,「鬼」原本只是一種看不見、摸不著的東西,但經過電視媒體或成人的渲染——「鬼很可怕……」「好黑喔!嗚~有鬼喔……」,「鬼」在孩子們的心裹便有了形象。幼兒園是一個小型社會,孩子的行為表現很容易彼此相互影響,當他們到某一個比較暗的地方時,如果有一個孩子說「有鬼」,那麼大家就會傳述。個性開朗的孩子說一說、嚷一嚷,跟著瞎起鬨說完就算了,對他的心理或許沒有太大影響,但個性內向的孩子就不同了,他會信以為真,幻想著鬼的可怕……,然後,他會拒絕再到他認為是可怕、有鬼的地方、需要陪伴、甚至不敢獨處、不敢離開大人。

孩子怕鬼,是相當普遍的情緒反應,可能的原因有:

1.孩子本身較敏感

情緒敏感的孩子容易害羞、緊張,如果有心事,也不會輕易表達感受。

2.大人以恐嚇、威脅的方式管教孩子

當大人無法說服孩子時,常會不經易地說:「你不睡午覺,虎姑婆就會來咬你」「你不乖,等一下會被雷公打」。因此,讓孩子心生恐懼。

3.缺愛症候群

孩子得不到愛的呵護與滋養,對於人、環境和自己都較容易缺乏安全感。

4.不愉快的經驗

寵物或家人死亡、天災、意外,例如:颱風引起的停電、火災……等,孩子都可能需要很長的時間來調適自己的情緒。

5.大人過度反應

焦慮的父母,也比較容易引起孩子緊張焦慮的情緒。

孩子的「害怕」並不會隨著年紀的增長而消失,只會隨著認知的成熟以及解決問題能力的提升而紓緩。此時,孩子需要成人的講解並保證孩子不會受到傷害,幫助他克服情緒。

愛的叮嚀

「害怕」是人類的本能,也是一種情緒反應,在處理孩子「害怕」的情緒時,您可以這麼做:

解除孩子心中的疑慮

發現孩子害怕時,可以問清楚「怕什麼?為什麼會怕?覺得哪裡有鬼?」例如:孩子不敢上廁所,可能因為走廊很黑,爸媽可以幫他開燈,陪他到廁所(門開著),在外面等他上完廁所,然後可以問問他:「有沒有看到鬼?」,如果孩子說沒有,這時候請不要說:「膽小鬼」或「世界上那有鬼」。可以笑笑告訴他:「把所有的燈打開會讓你比較不害怕。」

先預告或提供解決的小方法

對於孩子不明瞭的事物,可以預先說明,例如:當烏雲滿天時,告訴孩子將要出現閃電和雷雨;在外面沖馬桶前,告訴孩子這裡的沖水馬桶很大聲,你可以先摀住耳朵,讓孩子有心理準備。孩子睡覺怕黑,在面對黑暗空間的恐懼時,陪他看看房間的每一個角落,讓他了解光亮的房間與黑漆漆的房間是一樣的或點一盞小燈、陪他同睡一會兒、放點輕柔的音樂、睡前說點笑話,不要強化孩子怕黑的感受。當孩子覺得情況可控制,他會覺得比較不害怕。

關注孩子的情緒並給予支持

為了避免孩子有過度懼怕的情緒,爸媽應常常關心孩子的生活,了解他們不高興的原因,害怕的事物。記得避免用「有什麼好怕的」企圖消彌孩子當下的情緒或用「恐嚇」的方式糾正孩子行為。父母的陪伴、接納與支持才是提升孩子的安全感的一帖良劑。

對孩子而言,恐懼的感覺是非常真實且具威脅性的,任何不熟悉的聲音、物體或人,都可能是孩子恐懼的對象。有些害怕是「學習」來的,例如:可能因被狗咬過而怕狗;因看到媽媽驚嚇的樣子而怕蟑螂;怕虎姑婆是被大人嚇出來的。有些害怕卻是自己「想像」出來的,由於孩子的想像力豐富,常會幻想出稀奇古怪的事物來,又因分不清楚那個是真的,那個是假的,而信以為真,所以常會有一些沒有道理的害怕,例如:怕鬼怪、怕黑等。

處於「害怕」中的孩子,需要的是即時的了解與接受,若強迫孩子去面對他所驚懼的情況,或譏笑、蔑視他的害怕,只會更增加他「恐懼」的情緒喔!

延伸閱讀: 當孩子害怕時,如何幫助他調適心情?

短片1. https://www.youtube.com/watch?v=vLh-z7QtmQA (3:24)

↑【小小哲學家】為什麼會害怕?

咪咪、哈狼、豬比、毛毛

愛聊天、愛提問的四個好朋友又來了!

陪孩子健全成長,養成好行為

風靡法國,引發孩子熱烈討論的圖文對話書

豬比看卡通,害怕怪獸跑出來,

咪咪和哈狼卻覺得,那又不是真的,有什麼好怕的?

害怕,是每個人都會有的感受,

當孩子害怕時,如何幫助他調適心情呢?

生氣、害羞、吃醋、害怕、無聊、快樂、開心大笑……名列家長與幼兒園傷腦筋排行榜,種種孩子常見的「情緒」問題,由咪咪、哈狼、豬比、毛毛,這四個想法、個性截然不同的好朋友,在一來一往的聊天對話中,聽彼此怎麼說、怎麼想、怎麼解決問題,學習做自己的情緒主人,也鼓勵每個孩子常想、敢問、主動說,成為勇於發表想法、會主動思辨、能解決問題的新世代孩子。

短片2. https://www.youtube.com/watch?v=pHQXc9nzwmQ (2:32)

(20250914 Emily and Kyle having fun at the park in ChongLi 祖孫同樂!)