抄錄經濟日報『為何選擇解散 而不是申請破產與重整?』

2016/11/23 14:40

瀏覽3,551

迴響0

推薦14

引用0

復興航空為何選擇解散 而不是申請破產與重整?

http://udn.com/news/story/10605/2123630?Idlepage

2016-11-23 04:02經濟日報 記者黃淑惠、劉懿慧

圖/經濟日報提供

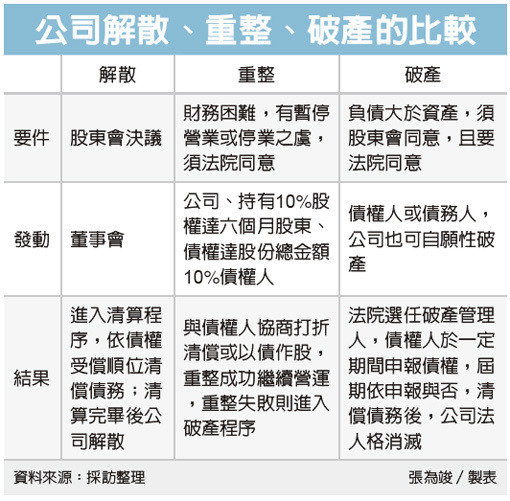

復興航空為什麼選擇解散?而不走申請破產與重整的路?

資深會計師表示,一般公司若遇到財務出狀況,可選擇解散、重整或破產三條路,興航會選擇解散,是因其資產仍大於負債,淨值為正且帳上仍有盈餘,可依序償還國家債務稅務、員工薪資與資遣費以及銀行負債。現在公司資產是228億元,負債為170億元,相減後資產還有57億元,是依其正常營運時估算出來的數值,公司停止營運後,最後結算出來的資產金額是否會低於負債,還有待精算。

現在復興航空不構成破產要件,是因其有能力支付資遣費,不能選擇破產;至於重整就是要先聲請破產保護,興航也不符合。會計師表示,如果不解散繼續經營下去,每天一開張就賠錢,即使現在帳面上有10億元,沒幾個月就賠光了,倒不如現在停業,將欠銀行、員工的錢還回去;對銀行來說,宣布解散也是最好的,因現在公司仍是正常營運,把航空停下來,可以共同協商債權。

興航董事長林明昇坦承,看不到長期營運好轉,擔心持續舉債會讓財務情況更為惡化;此外,截至前三季為止,股東權益還有57億元,依法還有資產無法選擇破產,但現在解散,還有能力對旅客、債權人負起責任,不會拖累集團,換言之,母集團不願再金援,徹底劃下停損點。

興航將依序償還國家債務稅務,員工薪資、退休金與資遣費,接著銀行負債,最後才是股東。會計師說,以現在興航的狀況來看,小股東能夠分配到投資金額的機率很高,因為帳面淨值正的,沒意外的話,清還員工薪資或銀行負債等之後,應該仍有餘額。

據了解,集團總裁林孝信、國產集團總執行長徐蘭英跟興航董事長林明昇多次討論後,決定壯士斷腕快速止血,現在帳上資產還是大於負債,清算後不致於因為債務問題拖累集團。

***

圖表/明明還有錢 為什麼復興航空不玩了?

http://udn.com/news/story/10605/2122598

***

《金融》興航解散,李瑞倉:是預謀的、很惡劣!

https://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/20161123/%E9%87%91%E8%9E%8D-%E8%88%88%E8%88%AA%E8%A7%A3%E6%95%A3-%E6%9D%8E%E7%91%9E%E5%80%89-%E6%98%AF%E9%A0%90%E8%AC%80%E7%9A%84-%E5%BE%88%E6%83%A1%E5%8A%A3-043917876.html

2016/11/23 12:39 時報資訊

【時報-台北電】復興航空 (6702) 無預警宣布解散,金管會主委李瑞倉23日在立法院財委會回應這是「預謀、早就設計好的」,且很「惡劣」,興航要召開股東會討論解散是早就設計好的,而「人心隔肚皮」,金管會透過再多財務指標也無法預防。

李瑞倉也表示,銀行對興航的授信金額達110.6億元,今日銀行團即會開會討論如何處置,除非興航有誠意還款、有確定的資金來源,否則金管會支持銀行團的決定,即會向法院申請「不准他解散」,且會假扣押興航資產,進行相關保全,再循程序求償等。

銀行局表示,企業若重整跟清算,一般是重整、繼續營運,更能確保銀行債權,興航直接決定解散,是損及銀行的權益,銀行團會先跟興航確認還款意願及還款來源,若沒有共識,可能會先向法院申請不准興航解散,資產保全,接著就由銀行團進去評估重整可行性,若具重整價值,就會向法院申請興航重整、繼續營運,若不具重整價值才能進入後續解散、清算的程序,但銀行也可能主張加速還款、處份擔保品,就看下午銀行團的共識。

立委賴士葆也主張,興航應先申請重整、找新的經營團隊,否則對員工權益、離島航線影響很大,也呼籲政府應支持興航先重整,及適度解決陸客來台問題,否則後續可能會有「雞瘟」效應,衝擊其他中小航空公司、觀光業。(新聞來源:工商 彭禎伶)

***

葉銀華/當公司倒閉或解散時

http://udn.com/news/story/7340/2123604

2016-11-23 06:07聯合報 葉銀華

本周一復興航空突然宣布停航震撼市場,隔天董事會進一步決定向交通部申請停航,並解散公司。復興航空前三季損失廿二.二億元,加上近兩年的嚴重虧損本,帳上已出現卅六億元的資金缺口。雖然該公司宣稱資產仍大於負債,但是在處理客戶退票後,員工、債權人、供應商的權益是否有得到合理的保障?這是接下來處理此類問題的重點。當然,若有內部人在停飛消息公布前就出售持股,則屬於內線交易的重罪,當然要嚴辦。

公司利害關係人有員工、供應商、債權人、政府、股東,而股東是所有利害關係人中,最後拿到錢的人,股東擁有公司價值剩餘請求權者;而員工、債權人、供應商、政府,稱為非股東之利害關係人。在公司收入分配給「非股東之利害關係人」後,如果有剩下的才屬於股東,當然若剩的非常多也全都是股東的,所以股東是公司風險的最終承擔者,因此股東是公司的所有者。

一旦公司發生財務危機,如果需要進行重整,一定會先減資,那麼原先股東的所有權將所剩無幾;若採清算、解散方式,清算價值若無法完全支付員工薪資、供應商貨款與清償債務,股東就更不用想獲得任何報酬。因此,上述公司面臨財務危機、清算、解散的情境,就必須關注非股東之利害關係人的合理權益。

然而在二○一五年之前,就非股東之利害關係人之間,對於員工權益的照顧有討論的空間。根據企業破產債務清償條例,普通債權人(包括員工)的清償順位排在政府稅金、抵押債權人之後。過去員工若遇雇主倒閉,因員工債權低於銀行抵押債權,員工幾乎求償無門。

華隆在二○○一年倒閉,一○五八名勞工被積欠十一億多元退休金、資遣費,二○一四年華隆大園廠法拍所得約廿四億元,勞工只分配到二百萬元。當時勞動部與金管會、財政部聯手與抵押債權銀行協調,二○一五年三月十八家銀行同意捐贈廿%大園廠法拍所得,以補償遭拖欠退休金與資遣費的員工。平均每位員工取回六十萬元、約為八成債權。

太子汽車二○一一年爆發大量解雇公司及其關係企業員工,因資金調度困難,陷入停業,並積欠一○九四名員工七.四億元的退休金及資遣費。循華隆模式,二○一六年十一月初債權銀行同意捐款一.五八億給太子汽車員工,平均每位債權員工分得十五.二萬元,員工債權受償率為六十四%。

在上述華隆模式後,為了根本解決問題,二○一五年政府修改勞基法第廿八條,將勞工債權順位提升為與銀行抵押權同等順位,並將積欠工資墊償基金墊付範圍從勞工被積欠的工資,擴大到退休金、資遣費,提升勞工各項勞動債權保障。另外,勞基法也修正勞工舊制退休金提撥規定,要求雇主必須足額提撥未來一年成就退休條件的勞工退休金;多管齊下後,希望未來類似華隆、太子汽車的勞資爭議不會再發生。

從公司治理的意涵,當員工債權與銀行抵押權同等順位,這是非股東利害關係人的權益分配,而且勞基法已要求勞退舊制必須足額提撥,因此這是可被接受的作法。我們希望政府能落實相關法規的執行、大股東也能遵守公司治理的精神,公平、合理對待所有利害關係人。(交通大學財務金融研究所教授)

***

興航之死...見證官場現形記

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20161123003239-260407

2016年11月23日 12:00 黃琮淵、鄭任南

復興航空宣布公司解散之後,23日在松山機場紀念品販賣部仍然擺放著復興航空的模型機,引起過往旅客的注目,想再瞧一眼 復興航空最後的身影。 (鄭任南攝)

旅客把握機會跟即將成為絕響的復興空姐立牌合照,留下最後的紀念。 (鄭任南攝)

風光時它來沾光,落魄時它見死不救,等到撐不下去了,它還會跟著民粹風向罵你、譴責你。到底是誰?誰那麼可惡!這不就是主管機關的嘴臉嗎?別說只有復興航空,台灣大小產業恐怕都心有戚戚焉。

興航為何走到這步?就營運結構來看,國內線票價不能漲,因為政府要照顧民眾,賠錢也得飛;兩岸線事涉政府政策,沒得談;國際線競爭激烈,但政府胳臂往外彎,沒有明確的產業發展政策,任由國籍航空自生自滅。

當然有人會說,興航如果不是連續摔了兩架飛機,不會如此。問題是,如果航空運輸這麼具公共性,就該有一定的扶植(或紓困)機制,不是把興航當麻煩貨,抱著「不要再摔」的心理,慢慢地將興航逼到絕路。

興航走到解散,不是毫無徵兆,從處分內湖大樓、變賣復興空廚,到威航宣布停飛,「警報聲」響徹雲霄,但主管機關卻置若罔聞,從未主動協助,甚至當威航撐不下去時,還加重監理力道,要求興航對威航負起責任。

從以前到現在,政府從未提出具前瞻性的民航政策,放國籍航空在殘酷舞台上被「打好玩」的。少了威航、興航,或許只是短痛,但以當今環境,國籍航空市占率只會更低,對產業及民眾權益都會造成影響。

有人罵興航倉促停飛,置旅客權益於不顧,應該譴責。但不妨想像個情境,如果興航提早向民航局告知要停飛,會不會又被「拗」,被要求至少到過完年。多飛一天賠一天?那是你家的事情,反正政府不花半毛錢。

其實把興航的由盛而衰,套用在大小企業都一樣,台塑集團總裁王文淵講的是對的,對政府不用有過多期望。只是這齣官僚殺人的「官場現形記」暫時不會下檔,就像「絕命終結戰」的劇情般,不知道接下來換誰絕命?

(中時)

***

【總編輯精選】如何收拾興航4大爛攤子? 林全喊話了

http://udn.com/news/story/1/2124328

2016-11-23 12:52聯合報 記者仝澤蓉、邱瓊平、葉卉軒、周佑政、趙容萱/連線報導

復興航空宣布解散,遺留的四大爛攤子持續發酵,包括旅客滯留、股東套牢、債權人與員工權益難保,金管會主委李瑞倉上午砲轟興航是預謀解散,非常惡劣;立委則批評興航日前還參加旅展並賣票,其心可議。

行政院長林全今天在台中表示,民航局事先沒有掌握資訊,確實需要檢討,不過事件還在進行,必須釐清事實、檢討後向大眾說明,並且究責;興航停飛後旅客權益,及停飛後造成交通航班接續的問題,交通部有義務和責任把這些事情處理好。

是否接管興航?林全說,現在的民用航空法有盲點,沒有任何法源接管航空公司,行政院希望另外能找出其他方案。

興航董事長林明昇昨天舉行記者會宣布要解散公司,並強調公司資產大於負債,有能力面對旅客、員工和債權人,但興航昨天書面聲明卻說無力償還下周到期的23億元公司債,外界擔心興航的財務狀況並沒有像林明昇說的如此樂觀。

立委曾銘宗上午在立院質詢金管會證期局長王詠心,興航股票會不會變成壁紙?投資人可以拿回多少錢?王詠心表示,投資人能拿回多少錢,目前很難估算,依興航財報每股淨值還有7元多,投資人應該可以拿回一些錢。

曾銘宗質疑,證期局是否可以確實掌握興航的財報是否確實?他更預期興航投資人,最終每股可以拿回的金額不到5元。他說,復興航空宣布解散,要處理員工資遣費等問題,現在價值大幅貶落,投資人能拿回3-5元的可能性都很低。

上午財委會中場休息時,立委賴士葆說,復興航空日前還參加旅展,現在宣布解散,其心可議。李瑞倉說,興航停業是預謀的,一切的動作都那麼快,很明顯是早就設計好的;他同意立委所說「人心隔肚皮」,金管會確實很難提前知道。

興航歇業,也有多家銀行受牽連,財政部次長蘇建榮今天表示,公股行庫包含兆豐、合庫等幾個比較大的聯貸銀行,有提出相關措施,未來就看銀行如何處理債權問題。

興航無預警停飛,也波及上萬旅客,不少旅客還滯留海外,已出發未回台人數約1萬人。消基會董事長陸雲指出,興航旅客行程改變,相關費用不應由消費者承擔,對於旅客權益,興航與旅行社皆責無旁貸,應提出更妥善的解決方案。

http://udn.com/news/story/10605/2123630?Idlepage

2016-11-23 04:02經濟日報 記者黃淑惠、劉懿慧

圖/經濟日報提供

復興航空為什麼選擇解散?而不走申請破產與重整的路?

資深會計師表示,一般公司若遇到財務出狀況,可選擇解散、重整或破產三條路,興航會選擇解散,是因其資產仍大於負債,淨值為正且帳上仍有盈餘,可依序償還國家債務稅務、員工薪資與資遣費以及銀行負債。現在公司資產是228億元,負債為170億元,相減後資產還有57億元,是依其正常營運時估算出來的數值,公司停止營運後,最後結算出來的資產金額是否會低於負債,還有待精算。

現在復興航空不構成破產要件,是因其有能力支付資遣費,不能選擇破產;至於重整就是要先聲請破產保護,興航也不符合。會計師表示,如果不解散繼續經營下去,每天一開張就賠錢,即使現在帳面上有10億元,沒幾個月就賠光了,倒不如現在停業,將欠銀行、員工的錢還回去;對銀行來說,宣布解散也是最好的,因現在公司仍是正常營運,把航空停下來,可以共同協商債權。

興航董事長林明昇坦承,看不到長期營運好轉,擔心持續舉債會讓財務情況更為惡化;此外,截至前三季為止,股東權益還有57億元,依法還有資產無法選擇破產,但現在解散,還有能力對旅客、債權人負起責任,不會拖累集團,換言之,母集團不願再金援,徹底劃下停損點。

興航將依序償還國家債務稅務,員工薪資、退休金與資遣費,接著銀行負債,最後才是股東。會計師說,以現在興航的狀況來看,小股東能夠分配到投資金額的機率很高,因為帳面淨值正的,沒意外的話,清還員工薪資或銀行負債等之後,應該仍有餘額。

據了解,集團總裁林孝信、國產集團總執行長徐蘭英跟興航董事長林明昇多次討論後,決定壯士斷腕快速止血,現在帳上資產還是大於負債,清算後不致於因為債務問題拖累集團。

***

圖表/明明還有錢 為什麼復興航空不玩了?

http://udn.com/news/story/10605/2122598

***

《金融》興航解散,李瑞倉:是預謀的、很惡劣!

https://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/20161123/%E9%87%91%E8%9E%8D-%E8%88%88%E8%88%AA%E8%A7%A3%E6%95%A3-%E6%9D%8E%E7%91%9E%E5%80%89-%E6%98%AF%E9%A0%90%E8%AC%80%E7%9A%84-%E5%BE%88%E6%83%A1%E5%8A%A3-043917876.html

2016/11/23 12:39 時報資訊

【時報-台北電】復興航空 (6702) 無預警宣布解散,金管會主委李瑞倉23日在立法院財委會回應這是「預謀、早就設計好的」,且很「惡劣」,興航要召開股東會討論解散是早就設計好的,而「人心隔肚皮」,金管會透過再多財務指標也無法預防。

李瑞倉也表示,銀行對興航的授信金額達110.6億元,今日銀行團即會開會討論如何處置,除非興航有誠意還款、有確定的資金來源,否則金管會支持銀行團的決定,即會向法院申請「不准他解散」,且會假扣押興航資產,進行相關保全,再循程序求償等。

銀行局表示,企業若重整跟清算,一般是重整、繼續營運,更能確保銀行債權,興航直接決定解散,是損及銀行的權益,銀行團會先跟興航確認還款意願及還款來源,若沒有共識,可能會先向法院申請不准興航解散,資產保全,接著就由銀行團進去評估重整可行性,若具重整價值,就會向法院申請興航重整、繼續營運,若不具重整價值才能進入後續解散、清算的程序,但銀行也可能主張加速還款、處份擔保品,就看下午銀行團的共識。

立委賴士葆也主張,興航應先申請重整、找新的經營團隊,否則對員工權益、離島航線影響很大,也呼籲政府應支持興航先重整,及適度解決陸客來台問題,否則後續可能會有「雞瘟」效應,衝擊其他中小航空公司、觀光業。(新聞來源:工商 彭禎伶)

***

葉銀華/當公司倒閉或解散時

http://udn.com/news/story/7340/2123604

2016-11-23 06:07聯合報 葉銀華

本周一復興航空突然宣布停航震撼市場,隔天董事會進一步決定向交通部申請停航,並解散公司。復興航空前三季損失廿二.二億元,加上近兩年的嚴重虧損本,帳上已出現卅六億元的資金缺口。雖然該公司宣稱資產仍大於負債,但是在處理客戶退票後,員工、債權人、供應商的權益是否有得到合理的保障?這是接下來處理此類問題的重點。當然,若有內部人在停飛消息公布前就出售持股,則屬於內線交易的重罪,當然要嚴辦。

公司利害關係人有員工、供應商、債權人、政府、股東,而股東是所有利害關係人中,最後拿到錢的人,股東擁有公司價值剩餘請求權者;而員工、債權人、供應商、政府,稱為非股東之利害關係人。在公司收入分配給「非股東之利害關係人」後,如果有剩下的才屬於股東,當然若剩的非常多也全都是股東的,所以股東是公司風險的最終承擔者,因此股東是公司的所有者。

一旦公司發生財務危機,如果需要進行重整,一定會先減資,那麼原先股東的所有權將所剩無幾;若採清算、解散方式,清算價值若無法完全支付員工薪資、供應商貨款與清償債務,股東就更不用想獲得任何報酬。因此,上述公司面臨財務危機、清算、解散的情境,就必須關注非股東之利害關係人的合理權益。

然而在二○一五年之前,就非股東之利害關係人之間,對於員工權益的照顧有討論的空間。根據企業破產債務清償條例,普通債權人(包括員工)的清償順位排在政府稅金、抵押債權人之後。過去員工若遇雇主倒閉,因員工債權低於銀行抵押債權,員工幾乎求償無門。

華隆在二○○一年倒閉,一○五八名勞工被積欠十一億多元退休金、資遣費,二○一四年華隆大園廠法拍所得約廿四億元,勞工只分配到二百萬元。當時勞動部與金管會、財政部聯手與抵押債權銀行協調,二○一五年三月十八家銀行同意捐贈廿%大園廠法拍所得,以補償遭拖欠退休金與資遣費的員工。平均每位員工取回六十萬元、約為八成債權。

太子汽車二○一一年爆發大量解雇公司及其關係企業員工,因資金調度困難,陷入停業,並積欠一○九四名員工七.四億元的退休金及資遣費。循華隆模式,二○一六年十一月初債權銀行同意捐款一.五八億給太子汽車員工,平均每位債權員工分得十五.二萬元,員工債權受償率為六十四%。

在上述華隆模式後,為了根本解決問題,二○一五年政府修改勞基法第廿八條,將勞工債權順位提升為與銀行抵押權同等順位,並將積欠工資墊償基金墊付範圍從勞工被積欠的工資,擴大到退休金、資遣費,提升勞工各項勞動債權保障。另外,勞基法也修正勞工舊制退休金提撥規定,要求雇主必須足額提撥未來一年成就退休條件的勞工退休金;多管齊下後,希望未來類似華隆、太子汽車的勞資爭議不會再發生。

從公司治理的意涵,當員工債權與銀行抵押權同等順位,這是非股東利害關係人的權益分配,而且勞基法已要求勞退舊制必須足額提撥,因此這是可被接受的作法。我們希望政府能落實相關法規的執行、大股東也能遵守公司治理的精神,公平、合理對待所有利害關係人。(交通大學財務金融研究所教授)

***

興航之死...見證官場現形記

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20161123003239-260407

2016年11月23日 12:00 黃琮淵、鄭任南

復興航空宣布公司解散之後,23日在松山機場紀念品販賣部仍然擺放著復興航空的模型機,引起過往旅客的注目,想再瞧一眼 復興航空最後的身影。 (鄭任南攝)

旅客把握機會跟即將成為絕響的復興空姐立牌合照,留下最後的紀念。 (鄭任南攝)

風光時它來沾光,落魄時它見死不救,等到撐不下去了,它還會跟著民粹風向罵你、譴責你。到底是誰?誰那麼可惡!這不就是主管機關的嘴臉嗎?別說只有復興航空,台灣大小產業恐怕都心有戚戚焉。

興航為何走到這步?就營運結構來看,國內線票價不能漲,因為政府要照顧民眾,賠錢也得飛;兩岸線事涉政府政策,沒得談;國際線競爭激烈,但政府胳臂往外彎,沒有明確的產業發展政策,任由國籍航空自生自滅。

當然有人會說,興航如果不是連續摔了兩架飛機,不會如此。問題是,如果航空運輸這麼具公共性,就該有一定的扶植(或紓困)機制,不是把興航當麻煩貨,抱著「不要再摔」的心理,慢慢地將興航逼到絕路。

興航走到解散,不是毫無徵兆,從處分內湖大樓、變賣復興空廚,到威航宣布停飛,「警報聲」響徹雲霄,但主管機關卻置若罔聞,從未主動協助,甚至當威航撐不下去時,還加重監理力道,要求興航對威航負起責任。

從以前到現在,政府從未提出具前瞻性的民航政策,放國籍航空在殘酷舞台上被「打好玩」的。少了威航、興航,或許只是短痛,但以當今環境,國籍航空市占率只會更低,對產業及民眾權益都會造成影響。

有人罵興航倉促停飛,置旅客權益於不顧,應該譴責。但不妨想像個情境,如果興航提早向民航局告知要停飛,會不會又被「拗」,被要求至少到過完年。多飛一天賠一天?那是你家的事情,反正政府不花半毛錢。

其實把興航的由盛而衰,套用在大小企業都一樣,台塑集團總裁王文淵講的是對的,對政府不用有過多期望。只是這齣官僚殺人的「官場現形記」暫時不會下檔,就像「絕命終結戰」的劇情般,不知道接下來換誰絕命?

(中時)

***

【總編輯精選】如何收拾興航4大爛攤子? 林全喊話了

http://udn.com/news/story/1/2124328

2016-11-23 12:52聯合報 記者仝澤蓉、邱瓊平、葉卉軒、周佑政、趙容萱/連線報導

復興航空宣布解散,遺留的四大爛攤子持續發酵,包括旅客滯留、股東套牢、債權人與員工權益難保,金管會主委李瑞倉上午砲轟興航是預謀解散,非常惡劣;立委則批評興航日前還參加旅展並賣票,其心可議。

行政院長林全今天在台中表示,民航局事先沒有掌握資訊,確實需要檢討,不過事件還在進行,必須釐清事實、檢討後向大眾說明,並且究責;興航停飛後旅客權益,及停飛後造成交通航班接續的問題,交通部有義務和責任把這些事情處理好。

是否接管興航?林全說,現在的民用航空法有盲點,沒有任何法源接管航空公司,行政院希望另外能找出其他方案。

興航董事長林明昇昨天舉行記者會宣布要解散公司,並強調公司資產大於負債,有能力面對旅客、員工和債權人,但興航昨天書面聲明卻說無力償還下周到期的23億元公司債,外界擔心興航的財務狀況並沒有像林明昇說的如此樂觀。

立委曾銘宗上午在立院質詢金管會證期局長王詠心,興航股票會不會變成壁紙?投資人可以拿回多少錢?王詠心表示,投資人能拿回多少錢,目前很難估算,依興航財報每股淨值還有7元多,投資人應該可以拿回一些錢。

曾銘宗質疑,證期局是否可以確實掌握興航的財報是否確實?他更預期興航投資人,最終每股可以拿回的金額不到5元。他說,復興航空宣布解散,要處理員工資遣費等問題,現在價值大幅貶落,投資人能拿回3-5元的可能性都很低。

上午財委會中場休息時,立委賴士葆說,復興航空日前還參加旅展,現在宣布解散,其心可議。李瑞倉說,興航停業是預謀的,一切的動作都那麼快,很明顯是早就設計好的;他同意立委所說「人心隔肚皮」,金管會確實很難提前知道。

興航歇業,也有多家銀行受牽連,財政部次長蘇建榮今天表示,公股行庫包含兆豐、合庫等幾個比較大的聯貸銀行,有提出相關措施,未來就看銀行如何處理債權問題。

興航無預警停飛,也波及上萬旅客,不少旅客還滯留海外,已出發未回台人數約1萬人。消基會董事長陸雲指出,興航旅客行程改變,相關費用不應由消費者承擔,對於旅客權益,興航與旅行社皆責無旁貸,應提出更妥善的解決方案。

你可能會有興趣的文章: