作者/李璧如(建中堂中醫診所院長)

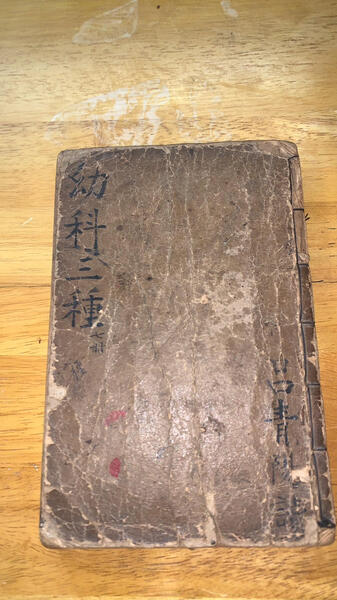

幼科三種,並不只三種,除了幼科鐵鏡,引痘略,痘疹金鏡錄,進入最後推拿廣意。幼科三種是我呂姓母系,呂青陽先主傳下來的,當時正好上課寫作業〈上海中醫藥大學基礎醫學院中醫文獻學課程〉需要,就把幼科鐵鏡和引痘略,拿來作為主題報告。這兩本在清代兒科與疫病學非常重要,在整個歷史的發展進程中,展現無比璀璨的洞見。

在整理這些線裝書的過程中(能賣的都賣了,有的被年幼無知的我,搞破壞,從折線切開,就沒人要了),但整個綜觀,行醫20年後的我,在整理這些線裝書時,發現兩個系統的傳承很分明,父系隴西李氏,傳承內科、外科、婦科,我不知不覺間,承受兩個系統的薰習。我站在這裡成為一位醫者,如果沒有通過這些書,很難理解就是父系跟母系後面的傳承與關注,真正塑造如今的我。所以事情不僅表面那麼單純,其實背後有很深遠的意涵,這讓我非常感動。

所以我最後還是決定把這兩本已經整理過的書,放上部落格,讓更多人有機會看到。說真的,在我們背後,有祖祖輩輩,他們撐著我,給我力量,也給我很多提示,這是個神聖的連結。(20250707)

一、摘要

兒科素稱「啞科」,清初醫家夏禹鑄於此別有意會,力主望診為診小兒之首,並針對時弊之虛矯,認為小兒三關脈紋形色診法為「醫家異教」,並針對其時流傳的各種「驚風」名目,專立「闢諸驚名之謬」以駁之。其次,運用「燈火十三燋」治療臍風、驚風等症。另於兒科推拿之辨症與圖穴,亦依其家傳兩代經驗,提出闡發與校正。綜言之,這本清盛世刊布,當時風行於楚皖,清季播於北方的兒科臨床驗書,的確有其慧眼獨具之處。

本文就刊本、成書之社會背景、作者生平、全書提要與貢獻,作一簡要之鉤勒,務求簡明瞭然,俾使後來者得以「臨深而為高」。關鍵辭:兒科、三關脈紋形色診法、驚風、兒科推拿、燈火燋、夏鼎。

二、作者略傳-夏鼎其人其事

1.生平

夏鼎(1635-1715),字禹鑄,安徽貴池縣(今貴池區)人。夏鼎自幼讀書習武,康熙八年(己酉年),曾中武舉人,里中父老咸謂「所就未可量也」;四年後再赴京趕考,之後毅然拋棄功名,回鄉潛心從父習醫。時人曾譽夏氏父子「兩代以醫術濟人七十餘年」。

2.識見與性情

夏氏以文學武藝醫術兼長,據其中表所述「讀其詩,詩精;其對,對精;讀其古文辭賦,靡弗精」,尤其手不釋卷,「醫過,而向者所讀之書,又依然在手矣」。並勤於著作,將其父初明公遺教與己之臨床經驗,冶為一爐,撰就「幼科鐵鏡」一書行世。

夏氏於經驗中磨礪出幼兒科醫術,使其敢於自恃己見,首先他不重傳統之小兒三關脈診法,以「望顏色,審苗竅」為大主腦;其次於驚、癇、痙三症,則推重其父經驗,以「初明曰」為旨;對於己之發明至理,則冠以夏禹鑄曰;而於家傳祖法,則以卓溪自立方、卓溪新訣名之。而有關推拿圖穴,則出兩代考量,敢於裁補修謬。

此外,本書卷上載「九憾」、「十三不教」,如「一憾挑筋割肉。五臟之病豈盡在筋挑斷,不知當哪一味藥?六淫之邪,豈盡在血,血出又不知退那一經邪?這一種挑筋的,死後定在阿鼻地獄。如對予說出道理來,予便不憾」。(1)

夏禹鑄曰:「予生平來,凡嫉我、欺我、負我、餌我,以及無故加我者,輒過而忘,獨於幼科庸醫而恨之,且恨之有九,何也?」「常見艱子嗣,急者於穹蒼、於祖宗、於名山,禱無不至。一旦舉子,慶也如何。及病,付醫,輕者,重之;生者,死之。其飲恨也,又何如予抱公憤人也?遂引人恨為己恨。然恨之正所以覺之也。覺之,則睡漢驚來,轉腳便步百尺竿頭,悟到醫家三眛。方見卓溪叟以九恨做醒人劈頭之ㄧ棒也。」(2)

於此,儒人醫家道俠之心意明矣,舉此二節,其人性情畢現。相傳康熙曾欽賜夏氏「道學人家」匾額,懸於宗祠。

三、全文提要(時代背景、目錄分析、其書特色與貢獻)

(一)時代背景

本書成於清盛世,清初承明代餘緒,兒科依舊列入「小方脈」,但另增「痘疹科」。至康熙時,又將「痘疹科」歸入「小方脈」,並與「咽喉口齒」共為一科(3)。夏氏一書,並不及痘症,謂治痘別有專科,故不載,所載惟「痘後」數則而已(4),此皆反應清初之醫政制度

(二)其書特色與貢獻

1.於驚、癇、痙三症,獨有所長。

掠過痘症,小兒另三大症:痲(痲疹)、驚(驚風)、疳(疳症),夏氏皆有著墨。其中,尤其以驚、癇、痙三症,為其所長。他於凡例中明言,「獨驚、癇、痙三症,顏色苗竅俱非本來,無處拿提。是書洞決死生,俱屬先君從百千嬰兒中,偵探出來的」。辨明形狀與治法方藥,亦莫不從臨床中體認、嘗試所得出。是故其學乃出於其父初明公累世之傳,而由其綜理於是書中。

以驚症為例,首闢諸驚之名之謬-治之當從本病辨風、寒、暑、濕、虛、實、痰、熱。夏禹鑄曰:「小兒發驚,而村婦庸夫多以鐵針於兒手挑筋破肉,噫,異矣!此喪心之村婦、覔食之庸醫,不知驚之為驚,而誤認為筋骨之筋也。蓋驚者,驚嚇也,由兒先有內傷,復來外感,肺竅痰迷,心無所主,一著驚即發也。若不豁痰以療驚,祛風以止掣,只把手筋挑斷以免筋抽,不猶之止兒之啼,而惟塞其口耶?……凡我同人,萬不可以蛇絲諸詭名,執為正論,垂之以殺有冤莫訴之嬰兒也。」(5)夏氏提出「療驚必先豁痰,豁痰必先袪風,袪風必先解熱,解熱必先袪邪」之治則,並一一闡明發驚之由,間詳治驚之法及辨症法門,治法則燈火燋與艾灸、推拿與方藥並舉。

2.以「望形審竅」為辨症大法。

力主「小兒科,則惟以望為主,問繼之,聞則次,而切則無矣。…小兒病於內,必形於外,外者,內之著也。望形審竅,自知其病。」(6)-反舉世幼科皆於兒第二指面筋紋細摹看,以形色論證侯,以透潤決生死之定見。渠謂「摹看手指筋紋,乃醫家異教,蓋指面筋紋生來已定,豈因咳嗽而變為反弓,驚積而化為魚刺?…常見筋透三關,竟無病者,亦有病時透三關,而必不亡者」(7)夏氏父子以實證經驗批駁「小兒三關脈紋形色診法」,於驚、癇、痙、熱、瘧、臍風諸症,多以驗案載之。其餘雜症亦有疑難治效四十案,就各症立說引喻,俱屬疑團,不闢不明,傳以校核。

3.重定推拿六道圖說與口訣

小兒推拿於明代末葉盛於南方地區,夏氏父子兩代經臨床所驗,重定推拿六道圖說口訣,糾正前人謬誤;另有「推拿代藥賦」,讓後人明瞭「用推拿便是用藥」,一推三關,等同行溫熱藥,推六腑則等同瀉火,推拿豈能亂用?並對各症男女嬰童施術的要點,做具體且簡明的介紹。

4.兒科皮膚病亦多描述

對於兒科皮膚症狀,亦多有描述,天皰瘡、疿瘡、黃水瘡、惡核瘰癧、貼骨疔、口掛角、疔瘡發背、腦癰、乳癰、丹等,皆載內服方及外治方,另亦錄百膏異方。

四、結論

由於社會條件的發展及新醫學的普及,兒科於「痘科及驚、癇、痙」各症之作用空間,或自行消減,或因求診群轉向,無用武之地,而見萎縮;然即以小兒 發熱一症,有因寒極似熱者、有內熱而外傷寒者、有寒邪內伏者、有挾食傷寒者、有暑溼挾熱者,凡此總總,不一而足,豈是一劑退燒藥可統管之?然若辨症不明,亦難免殺伐之過。其他如各種虛損、雜症、皮膚疾發患治法,尤其推拿手法,方便實用,更宜廣而行之。

自是書刊布,迄今摩之仍頗有可觀之處。故紙堆中蘊藏祖宗寶鑑,後代學者切莫自遺家珍。

五、序文及目錄、凡例

(一)幼科鐵鏡序

余中表卓溪夏先生,故以儒世其家者也,問稽廣輿記及邑侯趙宋中,先生祖氏有諱鵬者屢徵不仕,與兄鴻撰「十三代史略」,講學清溪之上。江南士與宗師之厥子,乾錫克纘,公緒遞傳而及先生。先生幼工八股,業緣文戰失利,抱儒學劍旋入泮,歲己酉,晏鷹揚焉。里中父老咸謂先生異曰:「所就未可量也」。詎先生優游林下,課子不輟,借余為他山之石,蓋十五年於茲矣。先生手不釋卷與所著作,讀其詩,詩精;其對,對精;讀其古文詞賦,靡弗精。而長郎益然,次郎飛霖,俱車牽不群,今已次第裴厥芹香,行足食廩,拖青摩宵篤漢,獲酧先生初志。先生故以儒世其家者也,至於嬰兒科,術得傳於家姑翁一初明公。其神也,故其所也。而先生從置弗道,但見遠而迎者,肩相摩,穀相擊,近則繈負而至,又日不下十數輩焉,先生無不一望即決,一藥即愈,醫過,而向者所讀之書,又依然在手矣。余於問業之餘,請活兒秘書讀。先生曰:傳生悟,悟生神,何書之有?余以為吝,堅請再四,先生浹辰等就,半月梓成是書。一出天下自知所珍重,家請戶藏,無庸余辨之功。第顧請是書者,作經生家書讀,則庶幾可也。

(二)幼科鐵鏡目錄

- 九憾

- 十三不可學

- 十傳

- 治病不可關門殺賊說

- 治病不可開門揖盜說

- 湯方內更換藥味說

- 面部各穴圖

- 掌面水底撈月(引水上天河至洪池圖)

- 掌面運八卦,大指正面脾上位次,幷說及退下六腑

- 手背正面,推上三關揉五指節圖

- 側手虎口合骨穴圖

- 腳各穴圖

- 全身正面用燈火圖

- 全身正面肺腧各穴圖

- 死症辨

- 卓溪真傳秘訣

- 推拿化藥賦

- 闡明五臟生剋以知補母瀉子

- 望面色審苗竅從外知內

- 五臟各有所司

- 辨臍風(以下各症未所陷效案俱屬疑難)

- 辨胎寒

- 辨胎熱

- 胎毒發

- 辨胎驚胎風

- 胎黃

- 辨蒸變

- 辨脾實熱虛熱

- 辨脾濕

- 辨肺熱、肺寒、肺虛

- 辨心熱、實熱、虛熱

- 辨心熱極似寒

- 辨心熱昏迷似驚

- 辨燒熱

- 闢諸驚名之謬

- 闢明發驚之由兼詳治驚之法

- 驚癇死症辨

- 驚癇

- 活症辨

- 辨驚有痰盛、風盛、熱盛

- 辨熱瘧似驚風傷寒

- 辨癇症

- 辨陽瘧兼癇

- 辨痓病(內文為「痓」病,蓋為痙病之屬)

- 慢症悟宗

- 痲症

- 辨傷風寒

- 辨夾食傷寒(附寒極似熱)

- 辨腹痛

- 辨吐

- 辨瀉

- 辨吐瀉

- 辨痢疾

- 辨瘧疾(附陰虛似瘧)

- 辨咳嗽

- 痘後

- 辨諸血

- 辨中暑、中熱

- 辨夜啼

- 辨疳疾

- 赤遊丹毒

- 淋症

- 辨濁

- 大便不通

- 小便不通

- 出汗

- 黃疸

- 腫脹

- 辨三消

- 膀胱氣痛

- 呆笑

- 不寐多困

- 龜胸

- 龜背

- 解顱、顖填、顖陷

- 乾瘦似疳

- 天柱骨倒

- 五硬

- 齒病口疳瘡

- 口重腭重齦

- 耳癰

- 重舌、木舌

- 鶴膝風

- 痛風

- 冷牙風

- 迅雷所驚

- 天皰瘡

- 疿瘡

- 黃水瘡

- 惡核瘰癧

- 偏墜莖腫痛

- 腎囊腫

- 灸霍亂

- 灸瘡癰

- 灸脫肛

- 灸肚大青筋

- 灸犬傷

- 灸蛇傷

- 疔瘡、惡瘡、癰、百膏異方

- 貼骨疔、口掛角、各疔瘡發背、腦癰、乳癰、大人小兒同治

- 丹

- 藥性小引

- 藥性幼科摘要

- 諸湯方

|

卷 |

項次 |

分析 |

|

上卷 |

1-6、15-20 |

為基本觀念-含醫學倫理(1-3)、治病大法(3-6、15-20) |

|

7-14 |

為校正後之推拿及用燈火之圖穴 | |

|

21-26 |

為新生兒各症(臍風、胎寒、胎熱…) | |

|

27-34 |

為幼兒常見症 | |

|

35-40 |

驚症 | |

|

41-45 |

瘧、癇、痙、慢驚各症 | |

|

下卷 |

夏氏於辨名求實間,間附醫案(凡40案),意在俱屬疑難,以傳校核;是書雖以小方脈為主,然望診審竅確實,於大方脈亦有起死回生之功。下卷則為嬰童雜症,從實驗中辨明俗醫治病之誤。另於外科、傷科亦有著墨,至於貼骨疔、口掛角、各疔瘡發背、腦癰,則以大人小兒同治。夏氏富實驗心得,行文直率鮮辣,就現狀剖析病情,一掃陳腐,令人耳目一新;當時風行於楚皖,清季播於北方,屢有重刊。 | |

|

書名 |

幼科鐵鏡 |

|

年代 及 刊印時間 |

原刊本-清康熙34年(1695)寫成 本刊本-據曲阿任竹軒重校更正本,約清末光緒年間至民國初年刊行。 |

|

作者 |

夏鼎(1635-1715),字禹鑄,號卓溪叟。清初安徽貴池人。 |

|

卷數 |

原書分六卷,本刊本改上、下兩卷 |

|

版式 |

l 版框高度18公分;寬度12公分 l 版心-上花口(書名),黑線單魚尾;口題(卷數及頁數);下細黑口(刊印書局名) l 欄線-四週單邊 l 界格-烏絲欄 l 行款-每半頁20行,行42字 |

|

印刷及 裝訂 |

石印,線裝 |

|

校印 |

據曲阿任竹軒重校更正本,上海萃英書局校印;為今附於川人熊應雄運英所輯之「幼科三種」之首,原六卷;改分屬上、下卷。 |

|

序 |

由夏鼎中表作序,但本刊印本未載其名,亦未署日期。 |

|

藏書 |

為本人私家藏書,原書為母系呂氏叔祖呂青陽先生讀。 |

註解與參考書目

1.夏鼎:幼科鐵鏡,卷上,上海萃英書局校印刊行:1。

2.夏鼎:幼科鐵鏡,卷上,上海萃英書局校印刊行:1。

3.沙鳳桐:中醫學是怎樣分科設置的?各科包括哪些基本內容?引自中醫學三百題,「中醫學百題」編委會編,寇牡生校閱,上海古籍出版社授權,臺北建弘出版社發行,1998:P20。4.夏鼎:幼科鐵鏡,卷上,上海萃英書局校印刊行:5。

5.夏鼎:幼科鐵鏡,卷上,上海萃英書局校印刊行:10。

6.夏鼎:幼科鐵鏡,卷上,上海萃英書局校印刊行:6。

7.夏鼎:幼科鐵鏡,卷上,上海萃英書局校印刊行:2。

《引痘略》書介

一、摘要

數千年來,中國人一直供奉痘神娘娘,卻依然無法遏阻天花的肆虐,痘科向屬兒科大症 ,也因此發展出極進步的兒科痘症醫學,然由民間五術界將小兒關煞之ㄧ的「鐵蛇關」解曰:「出麻痘小心,未出疹痘宜制化」觀之,痘症依然是兒科險症。直到清中葉以降,西洋點痘技術相繼引入後,這個「鐵蛇關」的魔咒才算稍戢。而邱熹—這位由商入醫的公益者,他所刊布的「引痘略」一書,在當時社會引起極大的波瀾,就醫學社會史的角度而言,有其可貴的歷史定位與評價。

關鍵辭:痘科、邱熹、引痘略、醫學社會史

二、前言

本文就「引痘略」一書文本,分析之、解構之,還原當時社會情境與處遇,並參伍極有限的資料,重新架構出是書應世前後的社會背景與其所扮演的角色。雖然歷史的一頁早已翻過,然而先賢足跡歷歷,其用心、襟懷、為天下生民努力以赴的熱情,足為當代醫者法式。

三、書介表釋

|

書名 |

引痘略 |

|

年代及 刊印時間 |

原刊本為清嘉慶二十二年丁丑(1817)出版刊行,全一冊。後刻本曾易名,或稱《引種牛痘紀要》、《西洋點痘論》、《引痘方書》、《引痘新法》等。 本刊本據道光十一年冬,湘潭黎光曙刊佈本,約清末民初由上海萃英書局校印。 |

|

作者 |

邱熹,清代醫家,字浩川,廣東南海人。以經商與外人有所接觸,並獲悉種牛痘之法,以身試之果驗,再施於人亦驗;遂詳記牛痘法,並著成書。 |

|

卷數 |

不分卷。 |

|

版式 |

l 版框高度18公分;寬度12公分 l 版心-上花口(書名),黑線單魚尾;口題(卷數及頁數);下細黑口(刊印書局名) l 欄線-四週單邊 l 界格-烏絲欄 l 行款-每半頁20行,行42字 |

|

印刷及裝訂 |

石印,線裝。 |

|

校印 |

清末民初,上海萃英書局校印。 |

|

序 |

此人為塾師,衡山吳珍儒來潭為其二子種痘,成效良好;乃薦其生一葉松筠君之子佈種,亦有佳效。葉君乃刻種痘之書,廣行於市。

此人親睹邱君種痘神效。

此人為粵東通志編輯,因讀邱君之書,許其保赤嘉行,乃為之序,故此序判係日後再版時所加入。

自述嘉慶十年四月,操業於澳門時,遇洋人由小呂宋舟載嬰兒,遞傳其種以抵澳。適其未出天花,身試果驗,於是悉屬會館,專司其事。歷十數寒暑,接種累百盈千之嬰兒,糜不有效。 |

|

序 |

為專習內科之中醫,受業李翹楚(傳自邱熹),專司蓄苗養漿,地方士紳捐金刻板於書肆,吳文幷序錄篇末。 |

|

跋 |

l 衡山珠蒲譚思樂,道光十一年仲夏。 此人業醫,以醫理附合解釋,種痘種種,並依邱氏之旨為師,作「出痘有勿藥 有用藥論」一文,並附錄藥方,附載於書末,代跋。此刊本於戊子晟付梓刊傳,距原書首刊,已十一年矣。 |

|

藏書 |

為本人私家藏書,原書為母系呂氏叔祖呂青陽先生讀。 |

l 圖示

n 手少陽三焦經圖

n 取消爍、清冷淵穴為種痘穴位。

n 種痘刀式

n 取痘瘡之象牙小簪刀

n 執刀式

l 目次

1.引痘說

2.首在留養痘漿

3.次在認識瘋疾

4.引泄法

5.度苗法

6.出痘時宜辨

7.出痘後需知

l 附錄

1.洋痘釋疑-秋譚周純熙,道光七年丁亥清和節前二日。

2.引痘明辨-淥江羅如錦,道光十四年甲午歲仲春月,湘潭向南橋錄刊。

3.堅信洋痘說-道光辛卯年冬湘潭黎光曙刊佈。

五、作者略傳

邱熹,字浩川,廣東南海人,1774年生(1),清嘉慶十年,西元1805年,邱至澳門經商。彼時,葡萄牙醫師哈威托,將牛痘疫苗由馬尼拉攜至澳門。邱氏進行試種,果驗,自行之家人戚友,亦無不驗(2)。後任職東印度公司的英國醫生亞歷山大‧皮爾遜,又將牛痘疫苗由澳門攜至廣州(3)。邱氏曾任皮爾遜助理,充分學習且掌握種痘技巧,後得到廣州洋行商人潘有度等捐銀資助,遂獨立在洋行會館開設「牛痘局」,專司為人點豆。

自謂:「歷十數寒暑,凡間途接踵而至者,累百盈千,無有損失,…熹素不知醫,亦未嘗以此取人絲毫之利;其所以力行此者,則以出痘人之同患,慈幼人之所同情。」(4)

邱熹出於公益之心,力推牛痘之法;當時一些達官貴人,如曾國荃(曾國藩之弟)、兩廣總督阮元,皆曾延請邱熹到府中,進行種痘。時值清季,政局動盪,官方防疫網絡並未健全發展,牛痘的最初引入和推廣,「邱熹和鄭崇謙等民間人士,具有舉足輕重的功勞」(5)。

作為牛痘的推行者,邱熹由商入醫的公益角色,十足展現仁者濟世的情懷。

六、全書提要(成書社會背景,全書大旨與貢獻)

(一) 社會背景

數千年來,中國人一直供奉痘神娘娘,卻依然無法阻止天花的肆虐,痘科向屬兒科大症。直至明隆慶年間(1567-72),人痘術(將痘瘡灌入鼻腔,以產生免疫抗體,再用鼻苗產生的痘痂,研粉吹鼻;但若選用的痘漿毒性較強,反易使體弱之接種者罹病)出現於皖南,清初傳入江南,之後流佈大江南北,不過南方的普及率遠高於北方。1796年英國醫生Edwad Jenner發明牛痘,九年後即由澳門葡商將牛痘術攜入中國。

但牛痘傳入後,在相當長的一段時間裡,人痘仍然流行;並且作為新生事物,牛痘在傳入之初,不免遭受疑懼與排斥,但隨著各地牛痘局的普遍設立,官方與民間力量的支持推廣,光緒之後,牛痘取代人痘,已成勢不可擋之局。其中,邱熹和鄭崇謙等民間人士居功厥偉,地方官方雖見種痘有效而全面介入開辦牛痘局,但創設的主要動力,主要還在某些醫生、善人、鄉賢以及慈善機構為主體的社會力量,或建議,或延醫,或出資,或具名典捐,就是這股傳統力量的網絡,支持牛痘局這個新興事業的崛起。

(二)全書大旨與貢獻

由邱熹奉獻式的推廣態度與當時這股民間力量結合的情形看來,牛痘傳種的利他思維,使得「引痘略」這本書,屢經刊布、增訂、捐金刊刻,宛如善書般的免費流佈,加速牛痘接種的輻輳。

何以名曰「引痘」?「曰痘之為毒,受於先天,感於時氣,散於經絡,男女交感之會,胎毒既有淺深,感時行之氣,復有善惡,而散於經絡,分配五臟,…氣必歷五臟層遞而入,內毒亦必歷五臟層遞而出。…金鑑所謂『引其毒於未發之先者』即此意。張遜玉《種痘新書》所謂「以佳苗而引胎毒,斯毒不橫而症自順者,亦此意。故凡種痘皆用引法,而引毒自皮毛血脈肌肉筋骨同時而出,則牛痘為捷也」。(6)

邱熹在「引痘說」裡,詳細闡發先天胎毒如何經由後天佳苗層層遞引而出的中醫病理理論,這個理論架構順著既有的人痘術基礎,賦予古老中國生民在意識層面上接受這個洋把戲的實質助力。

邱熹用大家熟悉的中醫理論與語言「行銷」接種牛痘,吸引一些醫者投入支持種痘的行列,如衡山內科醫師吳珍儒、譚思樂諸君,又爰引中醫觀點,針對點痘、養漿、痘後等諸多變症,出以方藥對治之。

「引痘略」一書,除去序文,本文不足500字。「引痘說」為理論基礎,「首在留養漿苗」。說明夏日八日、餘三季九日一期,來種者,風雨不改;而好善諸公則醵金生息,四月至九月來種者,酌以果金,與取漿之人;俾人知牛痘之法,雖盛暑無礙。

「次在認識瘋疾」,恐誤取瘋症者之漿,傳與無疾小兒。故來種者,先令驗過,然後取苗,自無貽誤。

「引泄法」,牛痘灌漿滿足,總在八、九月,取佳苗而引泄之,此節具體說明操作手法,引漿、種痘之種種細節。

「度苗法」,若遠處無法取鮮漿種痘,則須尋佳苗之靨, 罐藏密封;或用乾苗法施種

「出痘時宜辨」,刺引之後,逐日變化之狀況;如何與天行之痘辨症?或有兩痘併出者;亦有種後毒發不遍,須加補種者,以及種痘後之食養宜忌等等。

「出痘後須知」,詳述痘後諸多變症,如痘後亦有小痘出,名假痘;若七日前抓破者,仍復灌漿;八、九日後抓破者,不能復灌,然毒已引動,破亦無妨;膿不乾或膿不能合口,則分別藥茶煎洗或生肌散掺之。

七、註解

1.有關邱氏資料不多,僅推論其為商人,後轉為種痘專家。據其書篇首「引痘說」中言:「予少時未出天花,洋醫為予種時,年卅二歲,今已十有三年矣」,本書出版於1817年,可推其1805年種牛痘,故出生於1774年。

2.邱熹,引痘略,序文「嘉慶十年四月,由小呂宋舟載嬰兒,遞傳其種,以至澳門。」上海萃英書局校印,清末民初刊本,頁一。

3.一說皮爾遜曾任英國廣州領事館醫生,口授「新訂種痘奇法詳悉」小冊,譯成中文刊行,開啟中國人種痘之濫觴。

4.邱熹,引痘略,序文,上海萃英書局校印,清末民初刊本,序文頁一。

5.余新忠,清代江南種痘事業探論,引自清史研究季刊,中國人民大學刊行,北京:2003/02,頁28-37。

6.邱熹,引痘說─引痘略,上海萃英書局校印,清末民初刊本,頁一。