關於愛新覺羅‧允禮這個人,除了歷史上確實真有其人之外,小說改編為電視劇中暗藏的許多線索,也讓我覺得頗堪玩味。

首先,或許很多人會思考:為何架空小說的時空,最後會選定改編為雍正皇帝時期?

甄嬛無數次提到杏花,她在書中重複強調的那句話是:「杏花雖美,可結出的果子極酸,杏仁更是苦澀,若做人做事皆是開頭美好,而結局潦倒,又有何意義?倒不如像松柏,終年青翠,無花無果也就罷了。」

除了年羹堯兄妹可以代入書中最重要的政治軍事和人物之外,允禮受封的「果」字,還有他那漢人出身的母妃,都是可以對得上小說人物的重點。

上圖是蔣廷錫所繪允禮像,引用自維基百科:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Yinli.jpg

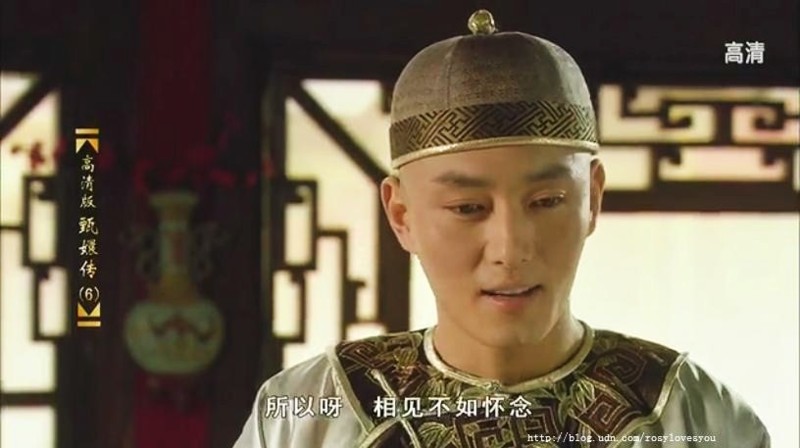

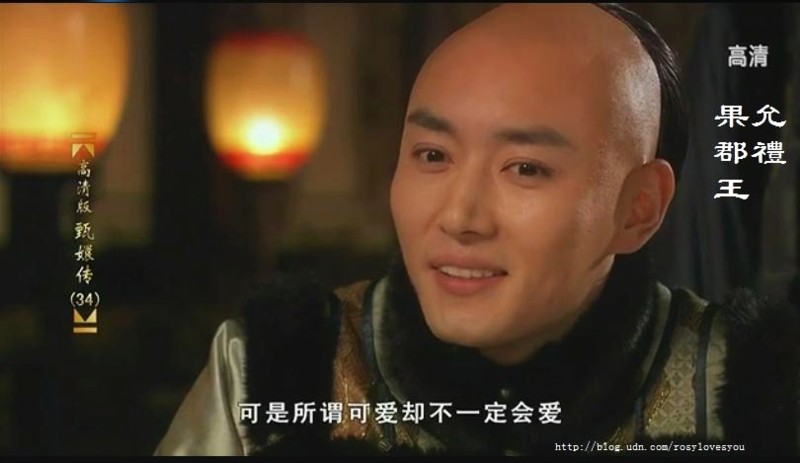

「果郡王」(李東學飾演)在電視劇裡面,大致上符合了歷史人物的性格,按照允禮的畫像來看,姿態閒散從容,還翹著二郎腿,以一個皇室子孫而言,肯定是個不羈於世俗之人。

允禮的生母是康熙帝庶妃漢人陳氏純裕勤妃,並非電視劇中所說的「舒太妃」,旗籍是正紅旗,底下第三張圖跟著他的卻是正白旗的兵馬,倒是一點小小錯誤。

允禮是清聖祖康熙帝的第十七子,也是雍正帝的異母弟,雍正元年四月封果郡王,先後掌管理藩院、戶部三庫,可以說,隆科多還曾經是他的屬下,而能夠管理戶部之人,還能得著「聰明持重,政績斐然」的評價,個人能力也肯定不差。

允禮真正受到重用,是到了雍正帝末年,歷史上說他深受寵信,又擅長書畫丹青,自號春和堂、靜遠齋,對於佛法有相當的研究,就連乾隆帝即位後,還授與他總理事務大臣,甚至以雍正帝的幼子弘曕為果親王嗣,可見相當受到康雍乾三朝父兄姪的重用。

與電視劇中不符之處,還有允禮的死亡,真正的果親王是乾隆三年(西元一七三八年)二月初二病死,活了四十二歲,諡號毅,稱為果毅親王。

歷史上的愛新覺羅‧允禮多才多藝,著有《春和堂集》、《靜遠齋集》、《奉使紀行詩集》,而電視劇中描述他四處出使,走遍名山大川,譬如到寧古塔(今日的黑龍江省寧安縣)去探望甄嬛的家人,或者去蜀地四川遊歷,或是跑去準噶爾辦差,可以說是個「讀萬卷書,行萬里路」之人。

允禮是康熙帝廿四個兒子裡面的少數異數,並不參與「九王奪嫡」的皇權之爭,史上稱他「豁達識體」,乾隆帝在他死後還感到「若失股肱」。

真正的允禮工於書法,擅長詩詞,喜好遊歷,雍正三年頒旨讚他「實心為國、操守清廉」賞親王俸祿,雍正六年二月又以「效力忠誠」晉為果親王,如果熟悉雍正皇帝的改革重點「攤丁入畝」與「火耗歸公」等政策,戶部肯定要全力配合,那麼允禮在實施這些政策上也絕對出了不少力。

然,電視劇既然以後宮的女主角甄嬛為首要,就沒有特別把歷史上的允禮寫進劇本。

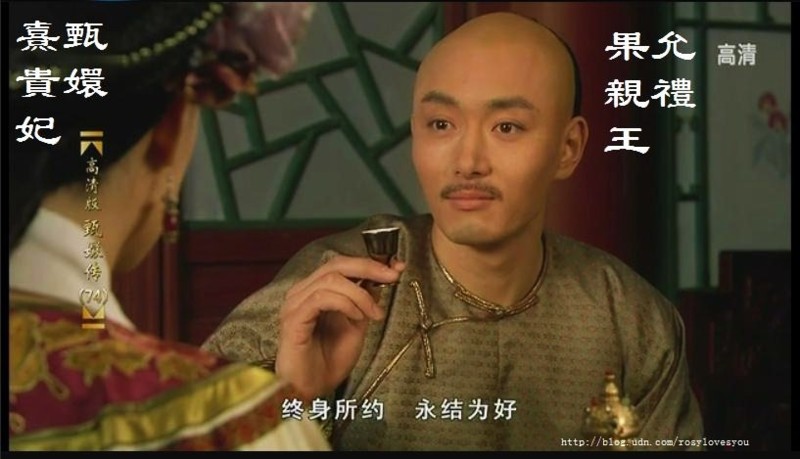

不過,劇中的果郡王氣質還不錯,笑起來頗為陽光,對待任何人從不擺架子,看著就是個和氣風流、瀟灑自得的模樣,算是符合小說設計的人物(清河王玄清)造型。

對照的則是皇帝的出行儀仗,數不清的人們簇擁著天子車馬,平日多少奉承的阿諛言語,看得就教人覺得虛偽。

而進入在這樣的皇宮裡面,允禮總是小心翼翼地,一點一滴細密留心,他特別喜歡荷花,性格也如塘中芙蕖那般,具備「出污泥而不染」的特質,因此他曾經在甄嬛生辰(四月十七日)的時候準備滿池早放的荷花與蓮花,足以表明其心性。

歷代的每位皇帝似乎皆不免有疑心病,皇位就那麼重要,親情愛情都要讓道,萬人之上又怎樣?

皇宮之內是非多,特別彰顯了「內鬥內行」的長期鬥爭問題,進入前朝是官員們的凶險合縱連橫,後宮則是持續沒有煙硝的戰爭,而且是僅僅屬於一個男人和眾多女人的心理戰。

最陰險、最毒辣、最有心計的是皇帝,他對於「寵」有許多的算計,哄女人的招術,有時比起面對萬千臣民還要來得貼心仔細,不然一朝可能就風雲變色、天翻地覆。

如同歷史上的人物性格那般,劇中的十七爺是一個與世無爭的人,以一局外人的眼光,看清迷局,允禮安份於當一個皇帝的異母兄弟,可惜情字惱人,他遇上了甄嬛,就此改變了自己的命運。

衝突、競爭、妥協,大約是後宮最常見的情況了。

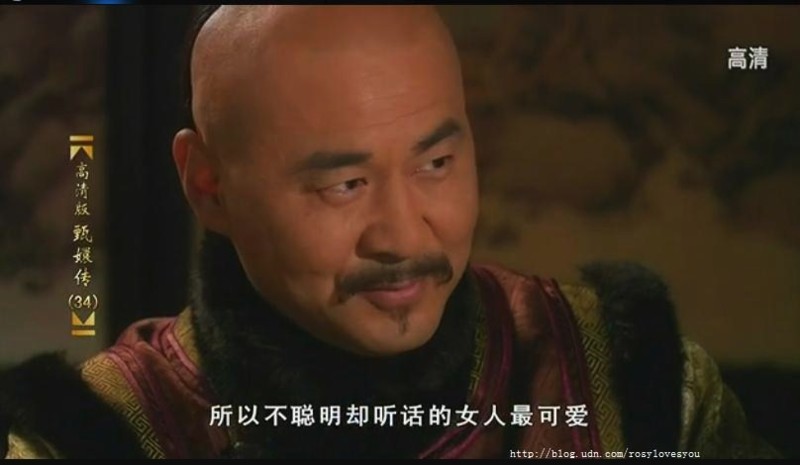

皇帝看待那些年輕美貌的肉體,首先重視的是對方的背景和家世,再來就是觀察女人們是否太過於聰明,或者不懂得聽話,這些都是天子對待後宮妃嬪的主要模式。

同女人較陣的緊張關係,有時呈現在鏡頭前是一片歌舞昇平,亦或一觸即發的對抗,皇帝周旋於許多美女之中,往往產生類似於看戲的習慣,不喜完全介入其中。

老十七這位皇弟最懂得皇上的心思,所以他以一種戳破的戲謔態度,剖析了天子品評女人可不「可愛」這個雙關語底下的真義。

允禮很聰明,他每次入宮都處於被動狀態,不是奉召而來,輕鬆下棋或談論詩詞書畫,就是公事公辦,絲毫不露出任何破綻,讓皇帝有花心思找機會對付自己的可能性。

他心中非常明白,這個至尊絕不容許底下有任何窺伺皇位的皇親國戚,表面上風平浪靜,實際則是驚濤駭浪,與天子對話中,或許說錯一句便會死無葬生之地。

因為,一個上位者為了讓別人看不出自己的想法,寧可讓身邊所有人都去猜謎。

下棋屬於需要動腦布局的活動,帝王玩的是「治棋局如治朝政,講究制衡之術」,不過,十七王爺能不能每次都贏皇帝,或者該如何去落敗,大概每一回都是不勝其擾的困惑。

王爺的悲劇,在於他沒辦法跟皇上去爭一個女人。

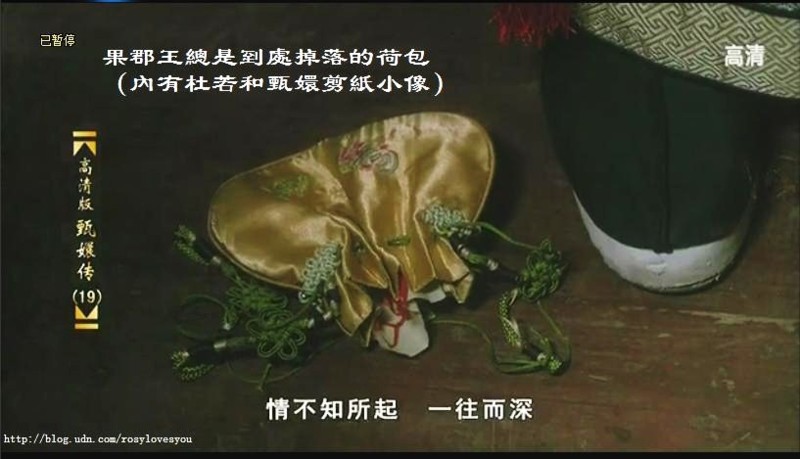

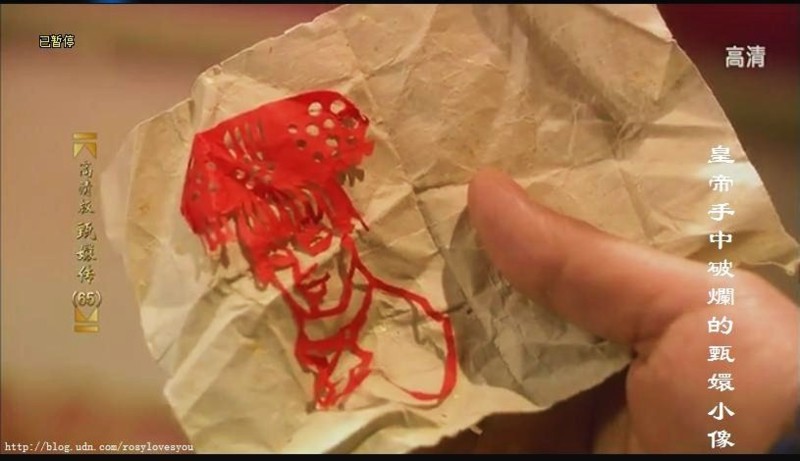

在那個飄著雪的倚梅園裡面,帝王和十七爺同時聽見了那個女子的新年祈願,皇帝忙著追逐只聞其聲的女子,允禮卻望見了她的背影,還拿到了掛在紅梅樹梢的那只剪紙小像。

冰封的梅樹,如夢的場景,王爺對於一個女子產生了莫名的憧憬。

從此,允禮將這小小的人像剪紙藏在隨身的荷包裡面,還採摘了許多杜若的花瓣置放其間。

小小的荷包,也就巴掌大小,果郡王允禮天天瞧著那小像,便也對那倚梅園中的女子產生了感情。

踏雪尋梅,盡興而歸,「逆風如解意,容易莫摧殘」那樣的情致,使他終於遇見一位彷彿出現於這混濁塵世中的美好女子,截然不同於後宮裡那些充斥醜惡汙穢想法的妃嬪。

當他發現皇上對著偽裝為倚梅園那名美好女子的余鶯兒時,允禮很高興皇帝找錯了人,也樂於誤導那個只想往上爬的宮女,繼續享受讓天子寵幸的歡樂。

余鶯兒腹中沒有墨水,頂多當時在倚梅園偷聽了兩句話,就頂替了甄嬛而受寵,皇帝也沒能發覺兩人的差異,竟然糊里糊塗把粗鄙的宮女封為「答應」還給了「妙音娘子」這樣的稱號。

天子真的是喜愛倚梅園那名女子的才情麼?

皇帝當初只不過是想找一份新鮮感罷了,一個當政者尋求的是舒壓,抒解那些從政務中累積下來的壓力與壓抑,因此後宮不斷增添新開的花朵,只是為了供應給至尊玩樂的新血輪。

「玉樓金闕慵歸去,且插梅花醉洛陽」是皇帝對余鶯兒吟的《鷓鴣天》其中兩句,不過余鶯兒聽不懂,而此詞前面兩句更是諷刺,誰說皇上真的想要「詩萬卷,酒千觴,幾曾著眼看侯王?」

當了天子,又說想要成日過著清詩萬首、美酒千杯的灑脫生活,對於俗世間的侯王將相不屑一顧,豈非自打嘴吧?

允禮憐惜女孩子,特別是那些不得不進入後宮的可憐女子,好比葉瀾依。

齷齪的皇帝到了圓明園看人馴馬,見到她就一時性起而臨幸了,這也造成了葉瀾依終生的痛苦。

葉瀾依本來就受了十七爺的救命恩惠,可能就此一見鍾情,或者很想報恩,天子一念之間便斷了她的所有念想,將她困在後宮之內浮沉。

後宮的鬥爭之骯髒,從葉瀾依入宮便曉得了,除了允禮之外,人人都瞧不起她的出身,多少女子稱她不如「辛者庫的賤奴」,皇后與齊妃更是攢足心力要迫害她。

葉瀾依一入宮便被毒害得失去生育能力,陰寒之毒傷身,後宮的算計與皇帝的玩弄,更是耗竭著她的心力。

十七爺明瞭那樣的痛苦,因此他憐惜葉瀾依,也會在遇到浣碧的時候見她哭泣而加以安撫,說她穿著綠色衣裳搭配紅紗頭花很好看,所以也惹上了幾段情債。

果郡王風流倜儻,能文能武,對人又很溫和,當初對浣碧說過「我覺得妳穿這個衣服很好看」類似誇獎讚揚她,將「紅配綠」的俗氣轉而為「紅花配綠葉」之美,想必誰遇上了這樣善良的王爺,也會不自禁喜歡上他。

王爺之所以成為劇中最美好的理想對象,就在於善良體貼,而他能夠如此憐惜女性,也是由於自己額娘的關係。

果郡王喜歡荷花,欣賞夕顏(牽牛花),也熱愛合歡花,其出發點都在於他的母親。

女人如花,允禮心中的理想女性,或許也就是像他額娘那樣的女人,舒太妃懂得詩詞與古琴,擁有慈愛之心,在某種程度上,十七歲的甄嬛完全符合這樣的特質。

十七爺非常癡情,他可以為愛情付出一切,而且從來不懷疑自己所愛之人,也不期待這樣的戀情可以成真,或者只求付出能到回報,所以總是對甄嬛以禮相待。

因為本來甄嬛和十七爺都希望:「願得一心人,白首不相離。」

在允禮身邊,絕對不乏美麗可愛的女子,好比他在清涼台的兩名婢女(如下圖,右邊的采蘋還因面貌清秀,後來被浣碧藉機送入宮中做了「瑛貴人」,惹得皇三子弘時無比愛慕),或者葉瀾依,討人厭的浣碧不論,十七爺不沾染女色,是那個年代很難得的特質。

采藍和采蘋都是無家可歸的女孩,也都是王爺所搭救的可憐人,為了報恩而留在清涼台當婢女,這也說明十七爺心地善良,人格高尚。

在三妻四妾或姬妾歌伎舞伎盛行的舊時代,就連疼愛嫡福晉的敦親王也要在家中弄幾個女人,電視劇塑造了一個美好的男配角,允禮對照著花心的帝王,簡直就是個聖人。

從頭至尾,允禮只愛一個女人,那就是甄嬛。

皇帝曾經說對甄嬛說:「朕必不負妳」或「朕心疼自己喜歡的女子,別人愛怎麼議論就怎麼議論」,每次回想起來,我就對那口說總無憑的帝王滿心厭惡。

想必,甄嬛應也作如是想?

看到他們定情於凌雲峰,情節鋪墊雖說有些不真實,但見有情人成眷屬,有春花秋月入夢,濃情密意入夢,相思離別入夢,鳥語蟲鳴入夢,四時風光入夢,滿懷心緒入夢,紅塵往事亦入夢,真的相當唯美。

唯美的是短暫的愛情,當王爺不得不告別了甄嬛,開始走進了詩人一般的心靈空間,又不免為那感性多情、動人契心的十七爺感覺惆悵。

凌雲峰上愜意悠閒,清涼台裡扣人心弦。

一寸還成千萬縷的無盡相思,溪畔談天似神仙的瀟灑自在,冬日來時無跡去無蹤的漫天大雪,兩人只當浮生是夢中的情意,在劉歡悠揚的歌聲《鳳凰于飛》裡,彷彿能完全體會出來。

同樣的人,不一樣的心境,王爺與甄嬛為賦新詞,從《一張機》一直唱和到《七張機》來表述對於彼此的相思之情。

相較於皇宮的浮靡奢華,凌雲峰禪房樸素而雅致,彈琴吹笛的行雲流水,沒有了磅礡江山,也忘了明月圓缺,只有清風拂松,或花間夢事的旖旎情致。

可惜鳥語花香終會消逝,酣然入夢的浪漫也會驚醒,絲竹與鳥啼,蟲鳴,風聲,水流等大自然聲響,或者無憂無慮漫步在山野間,享受清爽淡雅的閒逸生活,不免又被後宮和帝王所抹滅……

回到後宮的甄嬛,永遠處於水深火熱之中,看著心愛的女人如此煎熬,十七爺也感覺相當痛苦。

最可恨的,加諸身邊之人的算計,浣碧故意讓王爺懷中的荷包落在皇帝手中,當那張剪紙小像被天子發現時,允禮感覺愕然而恐懼,當然日後他會與浣碧「夫妻不睦」,實屬必然。

誰能去愛一個設計自己的女人?誰又能喜歡那個多次差點害死自己長姊的女人?

果郡王一夜之間多了兩個側福晉,皇帝賜婚給王爺,一個是改名為甄玉隱的浣碧,另一個是仰慕他許久而病弱的孟靜嫻,兩名女子都愛他,可惜這兩人他誰都不愛。

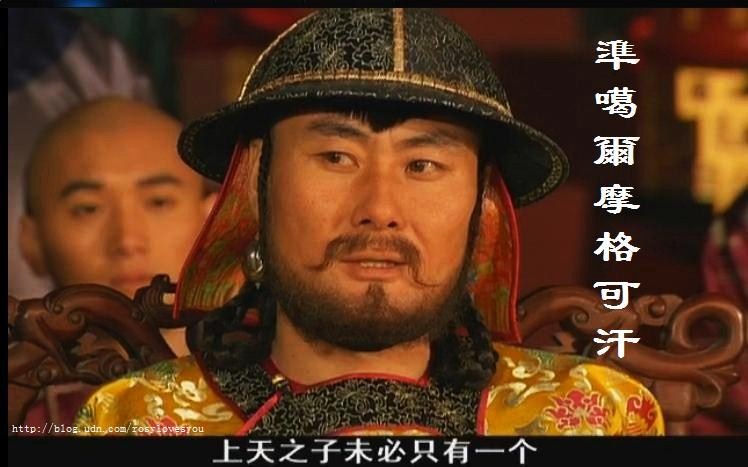

果郡王是個善良之人,當初他和甄嬛好心救了準噶爾的大王子摩格,豈料此人成為準噶爾的新可汗之後,卻恩將仇報,使出西北戰爭的威攝力,聲稱想迎娶已經回宮成為「熹貴妃」的甄嬛。

皇上真的考慮過這種可能性,畢竟自古女人都是政客的犧牲品,但他還有別的考量。

然而,悲情冷暖,情何以堪?

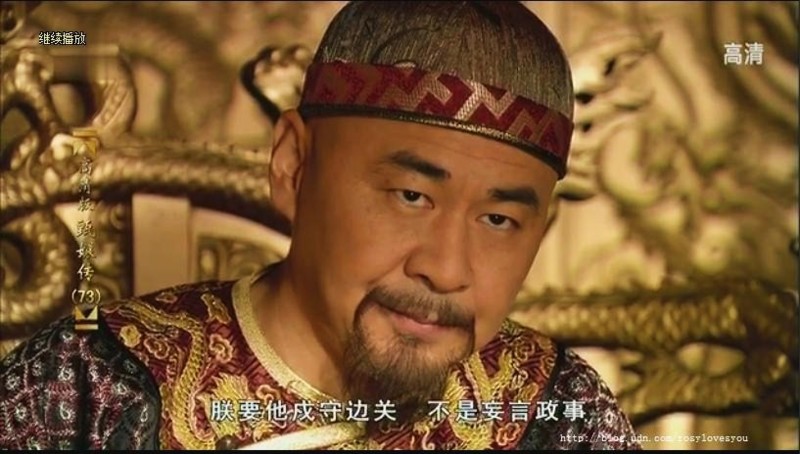

君王要安家國,更打算測試十七爺的真心,於是故意讓允禮以為甄嬛將要嫁到準噶爾,讓平日沉潛聰敏的王爺也失了分寸,連忙召集身邊所有兵丁人馬,打算前去營救甄嬛。

果郡王帶兵出城救甄嬛,和甄嬛相比之下,還是不夠冷靜,要是想好了進退兩全之策,那結局必然不同,可在那種情況下,還要求他沉著冷靜,也確實難為。

果郡王在劇中塑造的當然是一個好男人,優點不多說,但有一缺點就是太愛甄嬛,這也成為他的致命傷,即遇事也及不上之前的冷靜了。

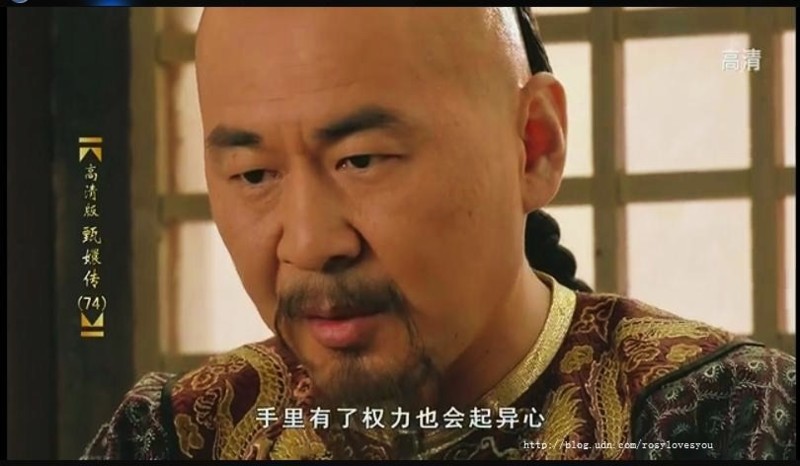

天子陰狠多疑、過河拆橋、為人涼薄,同時也有執拗的愛,從來不似王爺的柔軟深情,做為帝王的霸道和自負,在與嬪妃的感情上,他是自認高高在上的,並不認為感情應該是平等和雙向的,所以允禮從此被派遣去西北守雁鳴關,還一去三年之久。

這三年,或許也是皇帝和果郡王的延長棋局。

最好色的皇帝沒改變,最深情的果郡王也沒改變,可能長情的男人會變得蠢笨,但王爺仍舊在幾年之後,繼續關注著甄嬛的情況。

歷史上的愛新覺羅‧允禮,其實並非是一個對於戰略或戰鬥非常擅長的王爺,但電視劇的設定,基本上符合一些史實內容。

譬如雍正十二年七月,雍正皇帝命他前往泰寧,伴送達賴喇嘛還藏,並巡閱沿途駐防及綠營官兵。

雍正十三年四月,允禮回京,五月辦理苗疆事務,顯示他對邊疆民族確實頗為瞭解。

歷史上的那一年八月,雍正病危,王爺受遺詔輔政,直到乾隆帝即位後,他還總理事務,並管理刑部,食親王雙俸祿,免宴見叩拜,受到乾隆皇帝相當的禮遇。

電視劇的描述手法則相反,果郡王花了更長的時間在西北邊關,就算升為親王,反而更受到皇上的猜忌。

皇帝曾經說:「凡事就怕用心學。」

或許果親王允禮學得太好,這樣聰明通透之人,本來就身分尊貴,現在到了軍中還頗受軍民愛戴,那不是更犯了功高震主的君王忌諱?

王爺上了摺子,希望為邊關人民減輕稅賦繇役,皇上心生不滿,從此更為怨恨允禮。

而王爺身邊的女人都不是吃素的,一個個厲害得要命,電視劇雖未拍到允禮在家中和兩個側福晉相處的情形,但絕對可以想像,甄玉隱(浣碧)如何天天與孟靜嫻鬥法的模樣。

為何孟靜嫻要去拜見已經是熹貴妃的甄嬛?

很簡單,她也明瞭十七爺的心中摯愛是誰了,所以來此下馬威,順便挫挫兩姊妹的銳氣,宣告自己已經懷有王爺身孕的好消息。

歷史上的允禮僅有兩名妻妾,一是嫡福晉鈕祜祿氏,果毅公阿靈阿之女,遏必隆孫女;另一則是側福晉孟氏,達色之女。

王爺子女很少,第一子未能取名,雍正十年四月出生,母為側福晉孟氏,當年十月早殤,後來孟氏又生一女,二歲早殤;只有第二子承繼於雍正帝,稱為多羅果恭郡王弘曕,為皇帝幼子。

不得不說,皇帝對果親王守雁鳴關三年的評論,其實懷抱著滿滿的妒恨,以及累積經年的猜忌與疑懼。

皇帝是孤家寡人,疑慮果親王也在常理之中,表面上總宣稱念舊或親情,實際上看誰都是君臣,並無兄弟之情。

劇情本身沒什麼好評論的,好壞各人評判,特別是這一段的兄弟與權謀的衡量,但不得不說的是,貫穿於整部劇的矛盾表現形式,也許有點灑狗血,人性的光輝被人性的惡念所掩蓋,人與人之間的愛,最後被恨和嫉妒來表現。

帝王咄咄逼人,一方面針對甄嬛,另一方面又要逼迫王爺講出真相,那其實是皇帝早就有譜的結論。

故事該以悲劇收場還是美好收尾?

這個世界悲劇太多了,嚮往美好……意外之喜,大概是文藝界不喜之處,主要是那樣的結果太虛偽,小說與電視劇反而不如史實美好,可能個人追捧的悲劇風太甚,還是happy end比較讓人厭煩,原文就是個悲劇,拍攝出來又怎能扭轉成個喜劇呢?

悲喜劇要看想代入的是誰,看到這樣的皇帝,後宮的女人悲劇了,甄嬛悲劇了,王爺自然也不免悲劇了。

果親王允禮哪裡是起了什麼「異心」呢?

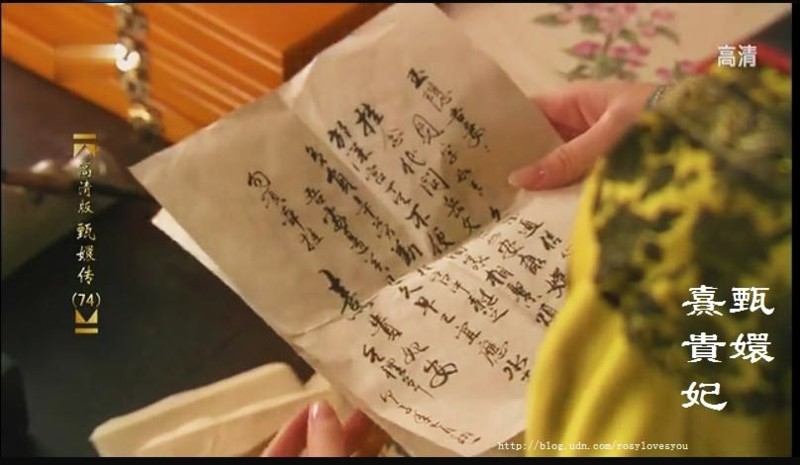

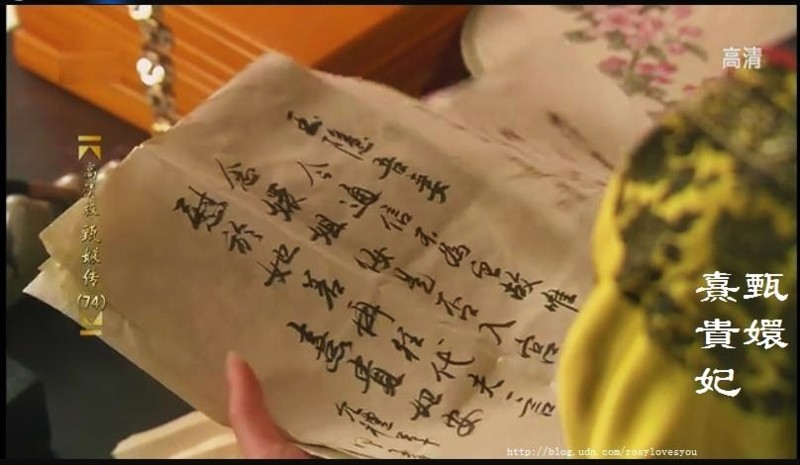

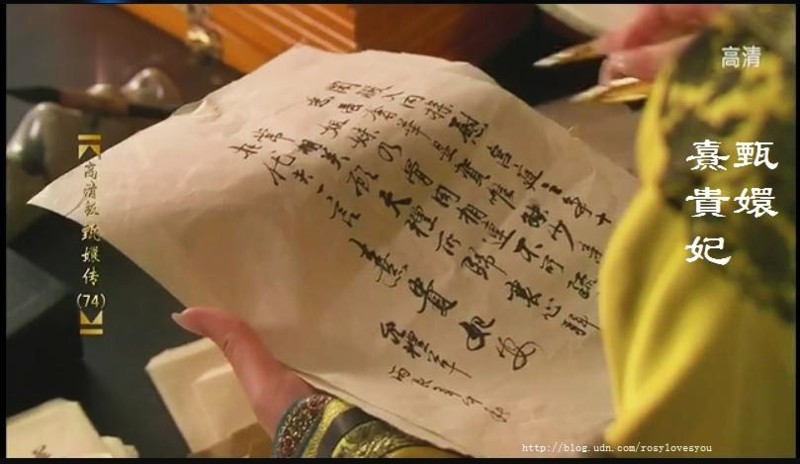

電視劇裡面,特別將幾份果親王的家書截圖出來,可惜也就幾秒鐘的浮光掠影,劇中僅唸出重點的四個字「熹貴妃安」,大概不會有觀眾如我這般,想要細看允禮到底寫些什麼了。

順便讚美一下道具人員,這幾封「家書」張張不同,寫的在情在理,全都是字體漂亮的行書,譬如下圖要甄玉隱(浣碧)給岳父(甄遠道)問安,但重點全在最後一句。

「唯念嬛姐,汝是否入宮慰於她,若再往,代夫一言」這麼一封信,似乎有點直接了。

雖說皇帝認為「熹貴妃安」是每次家書的「密碼」,但這般寫信,文字間頗感急躁之情,似乎王爺曉得玉隱許久沒有入宮,缺乏甄嬛的消息,使得允禮很是焦心。

雖然浣碧在我心中是負面形象,此女那遮遮掩掩的自私之心更討厭,從最初想要成為皇上的妃子而背叛自己的長姊,到最終想要成為果郡王的福晉而故意撞落果郡王身上的荷包,讓皇帝看到那張剪紙小像,她從未反省自己的無恥,永遠不思感恩,亦不知滿足,為一己私欲費盡心機。

有時思考王爺如何看待這個只為滿足一己私欲而置長姊的安危於不顧的女人,或許這些家書字字都是一種反諷,那三年的許多封信,對於玉隱(浣碧)來說應該全都是長久以來的折磨。

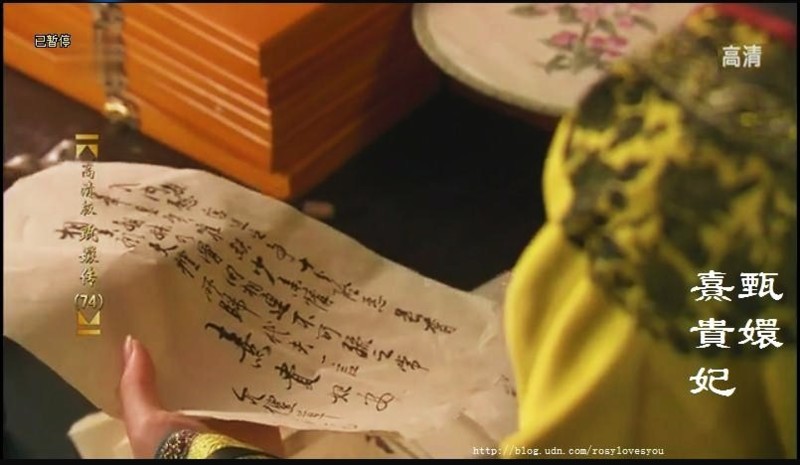

下面這封信已不是普通的「家書」,而是對於玉隱(浣碧)的強烈「訓斥」了。

最後兩段,王爺寫道:「姊妹乃骨肉相連不可疏,常相關顧,天理所歸,衷心拜求,代夫一言」,最後又來一句「熹貴妃安」。

倘若玉隱(浣碧)讀到此段,不知道是怎樣的表情,又懷抱著如何的痛苦?

而允禮對於甄嬛的感情,由於畫面閃動太快僅截取四張,超過七封「家書」內容大同小異,卻比小說裡面單純描述的男女之情,更讓人覺得深刻許多。

王爺曾說:「這路走錯了不打緊,這東西交錯了人,那可就不好辦了。」

但若故意把家書寫成這樣,還專門交給那個對不起心愛女子的女人呢?

允禮的聰明細心,或者那不經意給予他人的懲罰,或側重於表述情意的文字,都讓人覺得這個角色被塑造得栩栩如生,並非僅僅是小說裡面俊美無儔的瀟灑王爺,完美得毫無缺點。

十七爺從小說文字的侷限中走了出來,有時隱忍不發,有時脆弱難安,更多的時候充滿悔恨與痛苦,從戀愛轉而到家國,果親王在重重陰霾困擾中也意識到自己的絕望。

電視劇最讓人傷感的一幕,也許是王爺舉袖掩面的神色,他的眼眸暗藏在陰影裡,只想著能走多遠就走多遠,但仍難忘自己心中所愛。

允禮的悲哀,在於他想要的得不著,而他得到的都是自己不想要的。

回憶起那凌雲峰的溪水邊,那曉露清風般的身影,沐浴一身煙雨朝他走來,果親王是後悔的,他後悔讓甄嬛回到了後宮,自己缺乏勇氣帶她徹底離開此處,最後還得賠上兩人的未來。

那晚他舉杯,飲盡了哀戚,醉後不知人在何處,空餘那滿身憔悴。

皇帝或許是個討人厭的大反派,但還是得讚美一下此圖對照的表情,他嫉妒又憎恨地望著自己的十七弟,其神色看得更令人心生反感。

可能是個人的感受太強烈,亦或對於小說的印象過份深了,天子如此不招人待見,總覺得看他一眼就厭煩。

以前習慣電視劇先觀察前幾集,再看後幾集,最後決定從頭再來,然後一點一點快進,大概除了《美人心計》和《步步驚心》各為了小說而看了一遍了事,許多部看不完便放下了。

可是《甄嬛傳》無法放下,看了兩次之後,依然無法忘懷這個場景,還有其他幾幕頗令人動容的時刻,不免動手記下全劇除了皇帝以外的諸多好演員。

《甄嬛傳》恍若說著花間夢事,那些相思之情和月下獨酌、詩詞吟詠的場面,或者夜深風動樹梢,或是白雲紅葉兩心悠悠,亦或荷塘楊柳的春柔景致,有時真使人感傷。

潺潺的溪水聲,表達出情感間的流動,輕輕拂動的林間聲響,撫弄與拾掇花葉的氣息,還有竹笛婉轉撩動相思的劇情,卻反而告訴觀眾,這腔相思雖愉悅而甜蜜,也是久別淒涼的痛苦之情。

個人最喜歡的是配樂的笛聲旋律,有時歡快地揭開一種驚喜,有時寂寞得傾吐滿腹相思,縱然全都不是演員所吹,可是情緒醞釀中,思念的兩人,繼續等候的深情,不由得心底憂鬱起來……

十七王爺在十七的月夜,迎接著最後的一晚。

桐花台訣別,委實是感傷的。

皇上特意找來兩人,自己卻誑稱有事不能前往桐花台,王爺在自己母親曾經居住過的地方,度過他們最難熬的時刻。

因為帝王已經給了甄嬛最後通牒:要她毒死果親王。

「月有陰晴圓缺」是常態,甄嬛與王爺打著啞謎一般,即便兩人都不說,但彼比都明白對方的心事。

允禮是個聰明人,他最瞭解帝王之術,也知道自己此來必然無回。

人的一生就是這樣, 與其說是造化弄人,不如說是命運的安排。

果親王在甄嬛回宮之後的某次生辰,本想栽植合歡花當作賀禮,又怕被天子發覺自己的心事,只有悄悄讓葉瀾依全數移植。

大概在任何年代都很難看到王爺這樣的癡情之人,費盡心思為女主角做了許多,因著她不見容於皇帝,還在外地受盡苦楚,且自始至終心底只有她一人。

個人覺得此角屬於很難實現的理想人物,可就算十七爺再堅持,仍然不得不娶了兩個妾,每日糾結著與伴君如伴虎的痛苦生活。

即便如此,允禮還是沒忘記凌雲峰的日子,甄嬛也是如此。

假如我是果親王,應該無法諒解女主角,而且會有以下的不堪猜想:

1、淩雲峰之情,乃因甄嬛面對父親被發配寧古塔且病危的困境,沈眉莊沒有能力或實力幫忙,與其繼續婉拒,不如利用男人的真心,除了可以為甄家站住腳,還能保護自己,最後甄嬛無以為報,只得以身相許。

2、甄嬛當初為了家族而選秀,後來為了自己的出路而回宮,又不免與王爺藕斷絲連,卻將親妹推來當替身,或許僅僅是內疚和安撫而已。

3、甄嬛委身王爺不過是一時權宜,心底還是想要富貴榮華,用小別勝新婚的態度使皇帝憐惜,後來很快懷了皇帝的孩子,也說明此女投射出來的私心和企圖。

但,我不是王爺,而允禮那份癡心可以成為多年以來的守候,實在超乎一般人的想像。

十七爺對於甄嬛沒有誤解,沒有怨懟或咆嘯,感情能付出到此種地步,已經很難得了。

男人騙女人一時,女人騙男人一世,甄嬛面對皇帝與王爺,有時沉默也是一種欺騙。

甄嬛對自己很殘忍,離開所愛與放手同樣痛苦,狠下心來也不得已,因為她曾說:「潰瘍爛到一定程度,纔好動刀除去,爛得越深,挖得越乾淨。」

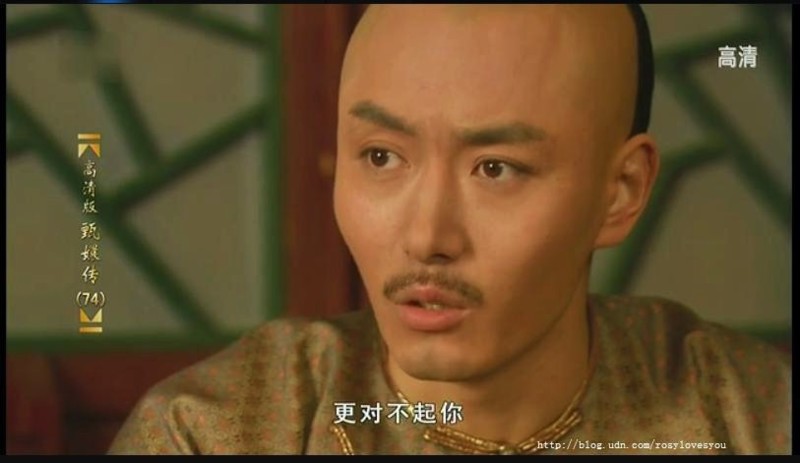

而十七爺把甄嬛回宮當作自己的責任,覺得他對不起兩個妾(玉隱和孟靜嫻),強調的還是最對不起甄嬛。

為何允禮要這麼說?

當下,甄嬛理解了,王爺的心始終在她身上,甚至早已覺察出甄嬛深藏在心底的秘密。

當一個人快要死去的時候,首先想到的是什麼?考量的又會是誰?

王爺哪個人也不多講,就對甄嬛問起那孩子,先前曾躊躇而悄悄地觀察甄嬛的幼子弘曕,並且在中毒將死的時刻,特別提起了這個本應與他無關的甄嬛之子。

為什麼?

電視劇表現得很隱晦,甄嬛沒來得及說,允禮也不問,其實他早就有了定見:王爺知道,弘曕是他的兒子,甄嬛懷孕且不確定他的下落,又擔心家人的安危,只有忍痛回到後宮。

十七爺那樣聰明的男人,就算身在局中而可能看不清楚,但就連葉瀾依都能猜得出來,自己的兒子又怎會認不出?

劇中的允禮忍耐著可能的背叛與痛苦,原因只有一個,也只能是那一個。

他從不願讓甄嬛傷心,寧可自己赴死,長久以來忍受皇上的威逼,不過就是為了保護妻兒罷了。

甄嬛一直後悔,她早就想要離開這齷齪的後宮,也痛恨帝王的殘忍和無情。

但她又如何能夠?

甄嬛有家人,王爺也有了妻兒,他沒有辦法帶她走,她也不可能拋下三個兒女,更無法逃避皇上的可能追捕。

只能說,相思人度相思夜,相思眼望相思月;相思淚流相思骨,相思心入相思苦。

《甄嬛傳》是悲劇,就在於沒有人能違抗命運。

作者創作的寓意非常多,而那古琴「長相思」說明了甄嬛的心境,長笛「長相守」則表現了允禮對愛情的態度;十七爺將自己奉獻給愛情,生前可以守候所愛的女子,就連死了也要繼續保護她。

總而言之,好男人終為情所困,為情所累,誓死不悔實在讓人心疼,更是遺憾啊。

本是這世間最相配的一對,可就是有緣無分!

前文請參照:

《後宮甄嬛傳》觀後感(二)後宮中皇帝的廿五個女人們:舊社會一夫多妻、滿漢矛盾與封建王權的惡果!

《後宮甄嬛傳》觀後感(四)甄嬛這個女人的愛恨情仇、爭權奪利、派系鬥爭,以及她的心境轉變

(待續)

15樓. 惡果2015/02/14 12:40

15樓. 惡果2015/02/14 12:40剖析的很有見地!

允禮是我在甄嬛傳中評價最低之人。看完這段評析後更讓我對果厭惡至極。

誠如樓主所說,允禮最瞭解皇上心思,那麼他在初見甄嬛時就不應該以調戲的態度去輕慢甄嬛,以他的聰明和他在宮廷中成長的經歷,怎麼會不知道皇帝的女人不要碰的道理呢?因此此舉的心態為何,實在是相當可議!

如果說允禮是特意塑造出與皇帝做為對比的角色,我必須說這個角色相當失敗,過多的優點讓允禮變成一個過度夢幻不真實的人物。甄嬛傳裡不論大小角色,即使是讓樓主噁心的浣碧都有寫有肉,描寫相當有厚度,而這些特質卻在允禮身上難以察覺。說允禮是甄嬛傳裡的敗筆也不為過。

最讓我噁心至極的莫過於浣碧撞到允禮而讓甄嬛小像掉出的那幕了。眼見在場眾多人都在幫允禮緩頰,允禮卻一頭腦熱不配合演出,屢屢險象環生。浣碧撞到允禮的心態究竟先撇開不談,那個小像換到今日情景就像是讓皇帝看到果郡王手機或皮夾裡放著疑似甄嬛的照片,這種情況下為了保全允禮和甄嬛,騙說照片的主角是浣碧才是上上之策。然而允禮竟然在那兒嚷嚷著我只愛一個人,他以為皇帝是吃素的嗎?他真的愛甄嬛嗎?那是個稍有差池就會讓果甄二人命喪黃泉的時刻,即使允禮看淡自己的生死那麼難道他也不在乎甄嬛的死活嗎?這是我始終無法諒解允禮的地方,表面上任意瀟灑,實則任性自私,與他的皇帝哥哥不愧是親兄弟,一個半斤一個八兩。

若要說甄嬛這個人真有什麼致命的缺點,那麼就是看男人的眼光極差。先是錯托情意於皇帝,後又錯判允禮為良人。允禮這人事實上和浣碧才是世間最相配的一對,剛好而已!

14樓. 語藍2013/12/12 12:51總覺得那兩件樂器也很有暗示,甄嬛始終只能長相思,而王爺只能長相守,卻總沒有在一起的時候。

14樓. 語藍2013/12/12 12:51總覺得那兩件樂器也很有暗示,甄嬛始終只能長相思,而王爺只能長相守,卻總沒有在一起的時候。 13樓. 小蓁2013/07/18 21:16皇上應該不是因為一時新鮮,而是因為"逆風如解意,容易莫摧殘"這首詩是純元皇后最愛吟的詩才對(jgkrlejtler@yahoo.com.tw)

13樓. 小蓁2013/07/18 21:16皇上應該不是因為一時新鮮,而是因為"逆風如解意,容易莫摧殘"這首詩是純元皇后最愛吟的詩才對(jgkrlejtler@yahoo.com.tw) 12樓. 凝2013/04/09 05:24喜欢你的分析!

12樓. 凝2013/04/09 05:24喜欢你的分析!

写的太好了!

我也觉得允礼也许能猜到孩子是他的!

特别是浣碧要嫁给果郡王已成定局后,他们独处时甄嬛那句,关于滴血认亲的”当初如果被指认的人是你“,允礼应该有些想法吧!

11樓. K2013/03/15 13:26謝謝這麼多篇甄學研究文章

11樓. K2013/03/15 13:26謝謝這麼多篇甄學研究文章

對作者所有的甄學文章見解 個人僅有一點不同意 那就是皇帝的不專一

在帝制制度下 皇帝的養成教育就是要求他不專一 正如太后所說 可以寵不可專

皇帝的三宮六院正如獅群的一隻公獅配上許多母獅

為了確保後代多足夠挑選合宜的繼承人選

皇帝當然須匹配許多女性產出許多的子女

為了防後宮外戚掌政 皇帝當然也要分寵而不宜專寵

也因此在皇子的養成過程中 勢必包含讓他不信任女子及不可癡情的潛移默化教育

易母教養致母子親情淡泊也是避免日後成為皇帝的皇子過〔專〕而導致危害政權風險的手段之一

我當然不是說這種帝王行為是很值得讚美的 但在帝制制度下 他是確保皇權的必要手段之一

所以在人類文明進化到一定地步時 帝制就被自然淘汰了

以上是個人見解 因為不想苛責皇帝的不專 也因而對果親王沒有感覺

看這部劇我比較偏向用宮鬥歷史角度切入 不是鴛鴦蝴蝶愛情戲 所以對這些風花雪月山盟海誓一點感覺也沒有 呵呵

10樓. Cathy2013/02/02 17:04分析的好

10樓. Cathy2013/02/02 17:04分析的好

看了忍不住要回應, 分析的真好!

打算整看完所有的觀後感再看一次戲!

謝謝您的分享, 要繼續寫下去, 拍手!

9樓. Adeline2013/01/21 11:36甄嬛在桐花臺訣別時,暗示了雙生子與允禮的特殊關係

9樓. Adeline2013/01/21 11:36甄嬛在桐花臺訣別時,暗示了雙生子與允禮的特殊關係

桐花臺訣別,飲完交杯酒,王爺起身抱嬛兒的那一幕。

原以為自己喝下毒酒的甄嬛,交待了二件「遺言」。一是請允禮善待親妹妹玉隱,二是談到雙生子的個性。甄嬛生和養的孩子,有好幾個,卻在自認為的臨終前,特別提到雙生子,具有強烈的暗示意味。

那時,真正喝下毒酒的王爺,應該非常確定藏在甄嬛心中的秘密,才會在斷氣前,把「長相守」和裝著小像的荷包,親手交給甄嬛,並說「弘瞻那孩子長得像妳,妳有妳的孩子,要好好的活著」。

依此判斷,王爺早就知悉他與雙生子的關係,所以才會隱忍多年,以求保全妻兒。

8樓. cc2013/01/08 00:40什麼理解?如何演繹?

8樓. cc2013/01/08 00:40什麼理解?如何演繹?

十分欣賞你的分析!!但看到"李東學新浪微博"在回答粉絲"王爺到底死前有沒聽到甄嬛說:孩子是他的話?"李東學的回答是"王爺當真沒聽到..."~是沒聽到但心中有數抑或當真不知?果郡王訪台時,真希望有人可以問他:是用什麼理解來演繹後來這些章節的?!^^b 7樓. coni04302012/11/28 15:08太佩服楼主了, 你观察的很多东西是我们从来没有留意过的。

7樓. coni04302012/11/28 15:08太佩服楼主了, 你观察的很多东西是我们从来没有留意过的。 6樓. badrobot2012/11/27 08:53合婚庚帖那場戲您怎麼看

6樓. badrobot2012/11/27 08:53合婚庚帖那場戲您怎麼看

您好 看你的網誌分析很是欣賞 在允禮甄嬛的部分 一直印象深刻合婚庚帖的片段 我接收到的訊息似乎甄嬛並不是特別高興主動的寫上名字 而是允禮拉著她手寫 她眼裡有淚 眼神卻似遲疑 有很多話沒說出口 那些是什麼呢 或許甄嬛真的只是在凌雲峰受困頓時接受了一個長久愛她的男人的好意 並沒有想到一輩子 雖然人生有很多無奈不得已 但這部分是讓我失望的 觀者的私心 都恨不得甄嬛能多愛允禮一些 而不是那樣的表現還有後來塞給他玉隱 對痴心的人任何其他的對象都那麼的多餘殘酷 直到後來毒酒那夜終於要生離死別 甄環說“那今晚就讓我徹底任性一回吧” 在這我才感覺到她的愛 是花了一輩子的時間 世間少有允禮這樣坦率清爽 相對的甄嬛是多了許多無奈包袱