在西方電影的葬禮中,常看到神父唸誦:「塵歸塵,土歸土,……」這句話應該是出自聖經,提醒著我們的身體只是塵土所造,無可留戀;終將放下,回歸塵土。我自己一直非常喜歡這句話。

法華經方便品裡有一首偈頌:「是法住法位,世間相常住」,和「塵歸塵,土歸土」有相似的意涵。只是佛法指出法性本自空寂,身體只是四大假合,活著的當下即已「塵歸塵,土歸土」,且不只是身體而已,所有的物質和精神現象都不真實存在,卻又各安其位。

擁有,終將失去。對所愛的人,我們只能默默守護,直到分離。就像菩薩對我們一樣。一生守護我們的父母與老師都已離去,輪到我們離開時,我和妻有一致的想法:

我倆於肉身、世俗之樂並不特別貪戀,曾簽署「預立選擇安寧緩和醫療意願書」。身後,如我父母般簡單低調即可,親人應以平常心視之,切不可哭泣、不捨,陪我等念佛求生淨土則甚好。親近師兄姊如來助念,以結淨緣,亦表感激。之後,我倆想要樹葬,不發訃聞,不立牌位。可樹葬於法鼓山或其他適當地點,回歸大地。

同時,留給孩子們幾句話:

孩子們!我倆要謝謝你們的陪伴,伴我們歡樂,陪我們學習、成長……。也要告訴你們,有你們真好。我倆走後,要像我倆生前,大家互敬互愛,相互扶持,孝養父母公婆,好好學佛。當然適當的運動、飲食,保持身心健康,對建立美滿家庭,也是很重要的。最後,祝福大家「幸福美滿,平安喜樂」。

此生念佛功德,乃至毫髮之善,皆願迴向西方淨土中,九品蓮花為父母,花開見佛悟無生,不退菩薩為伴侶。從今往後,更無疑慮,憶佛念佛,滿菩提願。

塵歸塵,土歸土。

|  |

當你帶著心智在看時,你無法超越它。要超越,你必須把視線從心智及其內容上移除。

所有方向都在心智中!我不是要你看任何特定的方向,只是把視線從你心智所發生的一切移開,並把它帶到「我是」之感。「我是」並非一個方向,它是對所有方向的否定。最終,甚至「我是」也不得不走開,因為你不必持續去聲明那顯而易見的。把心智帶向「我是」之感,只是在幫助心智從一切別的東西上移開。

當心智從專注的事物上移開,它會變得安靜。如果你不打擾這份安靜、安住於其中,你會發現它瀰漫著你從不知道的光和愛,然而你會即刻認出那是你自己的本性。一旦你經歷過這種體驗,你將永遠不再是從前的那個人,不過不受控的心智可能會打破平靜並洗刷掉這份看見,只要堅持努力,它必然會回歸。直到有一天,當所有的束縛都被打破,妄想和執著終結,生命會變得極其專注於當下。

(摘錄自《我是那》第339頁)

讓你認為你是人的那個並不是人,它不過是無法測度的一個覺知點、一個覺知的空無;你可以說出關於自己的全部就是:「我是」,你是純粹的存在—覺知—至樂。了悟到這點,就是一切探尋的終點。當你看見你對自己的全部想法都只是想像,並在純粹意識中保持超然:將短暫看作短暫、想像看作想像、不真實看作不真實時,你就來到終點。這一點也不難,但需要不執著;正是執著於虛妄不實的,使得真實難以被看見。只要你了解虛妄需要時間,而需要時間的就是虛妄的,你就接近了「實相」,實相是永恆的、恆處於當下。永恆在時間中僅僅是不斷地重複,就像時鐘的運行。它不休止地從過去流向未來,空無的永恆不滅。是實相使得當下至關重要,極不同於僅僅是心理上的過去和未來。如果你需要時間來完成某件事,那件事一定是虛假的。真實總是與你同在,你不需要等待才能成為你的所是,只是你必須不讓你的心智在你之外去尋找。當你想要一些東西時,問自己:我真的需要它嗎?如果答案是否定的,那麼就放棄它。

沒有任何可以比你之所是更讓你快樂。所有對快樂的追求都會是不幸,並且導致更多不幸。唯一名符其實的快樂是覺知存在那份自然的快樂。

經驗只留下回憶,同時讓已經夠沉重的負擔更沉重。你不需要更多經驗了,過去的就足夠了;如果你覺得你需要更多,就深入看看你身邊人們的內心,你會發現各種各樣的體驗,那是你即使花了上千年也無法經歷完的。從別人的痛苦中學習,將自己從自己的痛苦中解救出來。你需要的不是經驗,而是從所有經驗中解脫出來的自由。不要貪圖經驗,你什麼都不需要。

(摘錄自《我是那》第347頁)

限會員,要發表迴響,請先登入

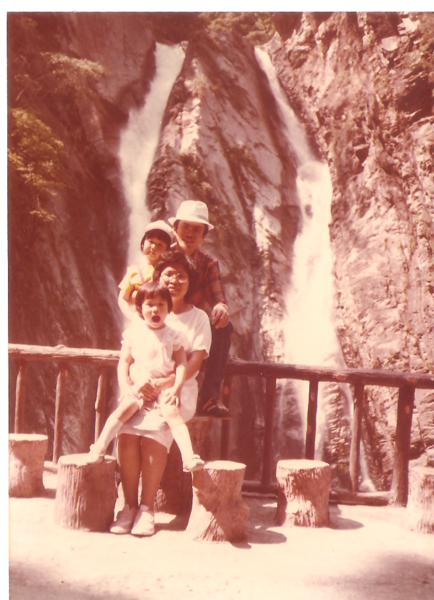

- 6樓. 媺媺2017/07/30 17:15是非常珍貴的照片,因為龍谷瀑布已經不存在了。

- 5樓. 媺媺2017/07/27 07:43

倒數第二張照片應屬老照片,那背景好像似曾相識。

好像是在谷關。 然生 於 2017/07/27 11:45回覆 - 4樓. 濃情~文章“下方”點開播放器聽音樂2015/06/29 14:13午安!

- 3樓. 濃情~文章“下方”點開播放器聽音樂2015/05/10 12:16祝福天下母親

- 2樓. 碧潭釣客2015/04/30 13:41

- 1樓. 碧潭釣客2015/04/30 13:40