賓夕法尼亞州蘭卡斯特(Lancaster)的清晨,陽光從薄霧中透出淡金色的光。當我們的車駛過蜿蜒的鄉間公路,兩旁是起伏的玉米田與牧草地,田野彷彿是一張張被晨露打濕的畫布。一輛灰黑色的「buggy」馬車從對向緩緩行來,駕駛者身穿黑衣、留著濃鬍,神情平靜,目不斜視,彷彿與我們置身於兩個平行世界。

基督教社群、拒絕電視網路

這裡是阿米許(Amish)人的國度,一群選擇與現代世界保持距離的基督教社群。在高速公路與智慧手機主宰的時代裡,他們以馬車代步、仍使用煤油燈、拒絕電視與網路,過著近乎19世紀的農村生活。他們不只是觀光客眼中的奇景,而是活生生對信仰與社群忠誠的歷史延續。

此次蘭卡斯特之旅,我特別預約了一場「阿米許晚餐(dinner)體驗」。但報名時赫然發現時間是在上午11點,心中滿是疑問。在遊客中心集合後,導遊笑著解釋,對阿米許人而言,「dinner」其實是午餐也是正餐,而晚上那一餐叫「supper」,吃得比較簡單。

我們共十一人搭乘小巴,穿行在狹窄的鄉間小路上,司機兼導遊向我們細說阿米許人的歷史與生活,也揭開這群現代隱士的神秘面紗。更提醒我們,非經許可,不能拍攝人像,尤其拍正面人像是絕對的禁忌。

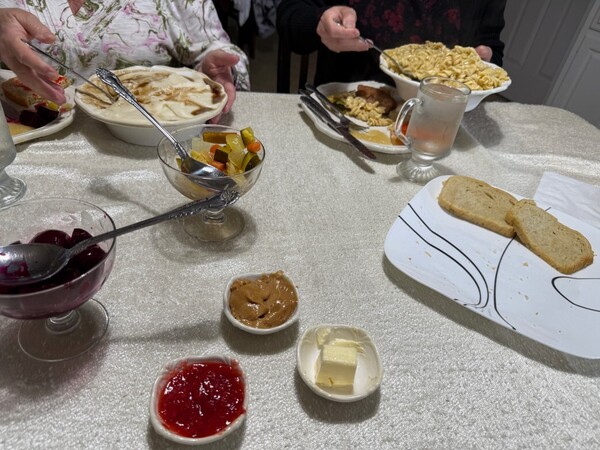

半小時後終於來到一戶坐落田野深處的農舍。女主人家有一股淡淡的烘焙香氣,餐廳中有一張鋪著素色桌布的長桌,和略顯雜亂的擺設。

阿米許人源自16世紀歐洲的宗教改革運動,是安那伯教派(Anabaptists)的分支。他們主張成人洗禮、和平主義與簡樸生活,與當時的主流教會尖銳對立。1693年,瑞士門諾會(Mennonite)教士雅各・阿曼(Jakob Ammann)倡議更嚴謹的信仰生活,於是分裂出「阿米許」教派。

18世紀初,為逃避歐陸的宗教迫害,一批阿米許人橫渡大西洋,定居於賓州,因為當時殖民地創辦人威廉・賓(William Penn)承諾提供宗教自由與土地。此後,阿米許社群在美洲深耕。根據2023年統計,全美阿米許人口已超過38萬人,遍布32州,主要集中於俄亥俄州(約8萬)、賓州(約7.7萬)與印地安那州(約6.5萬)。因高出生率與低流失率,其人口每20年幾乎翻倍成長,至今已成為美國人文景觀中的獨特存在。

走在鄉間道路上,兩邊出現大小或遠近不一的農場和房舍,其實一眼就可以分辨出,哪一間農舍是阿米許人的住家,因為他們的屋子外面都有一個大型的白色瓦斯筒,而且下著雨,幾乎每家仍有衣服晾在屋外。

阿米許家庭多有明確的「洗衣日」,通常是一週一次(多為星期一或四),無論天氣如何,只要到了洗衣日,仍然照常洗衣服。因此,即使在陰雨天也照常晾衣服。他們信奉簡樸與順服,認為生活應當接受上帝安排的節奏,下雨是自然的一部分,不用過度迴避,衣服多半晾在那裡等天氣轉晴,自然會再乾。

下著雨每家仍有衣服晾在屋外

阿米許家庭有電燈與冰箱的廚房

一般人以為阿米許人一律拒絕現代科技,其實不然。他們是「慎選使用」而非「一概拒絕」。他們不接外界的電網,但可使用太陽能電池板或瓦斯發電機發電,讓冰箱、燈具得以運作。但他們不看電視、不上網,以防娛樂取代親子與社群交流。

至於電話,多數家庭會將電話設在農場邊緣的「社群電話亭」,只供緊急或商務聯繫。這些選擇看似嚴格,實則顯現出他們對現代社會節奏的深刻反省。他們認為科技應服務生活,而非宰制信仰。

阿米許人的生活重心是家庭與教會。每戶家庭通常子女眾多,八到十個孩子並不稀奇,既為上帝的祝福,也為農耕勞動提供必要人力。他們重視每日三餐的家庭聚會,飯後由父親帶領讀經禱告,不只是宗教儀式,更是價值觀的實踐。

但與主流教會不同,阿米許教會不設教堂,主日禮拜每週輪流在信徒家中舉行,使用的是17世紀的德語《聖經》。聚會不鼓勵神學辯論,而是強調謙卑與順從,力求群體和諧。

他們的服飾宛如活歷史再現,男子穿深色背帶褲、無領上衣與黑帽子,已婚男子留鬍不蓄鬚。女子則著單色長袍、圍裙與頭巾,白色代表未婚,黑色為已婚。這些衣著不僅是傳統,更是一種謙卑、節制與反物質主義的價值展現。他們的語言亦具特色,家庭與日常用語為「賓州德語」(Pennsylvania Dutch)的方言,禮拜使用標準德語,對外則以英語應對,三語並行,使得阿米許社群文化在主流美國中自成一國。

阿米許人以馬車代步,象徵一種慢節奏的生活哲學。汽車意味著距離、速度與個人主義,而馬車保留了地緣性與社群核心。

阿米許人以馬車「buggy」代步,所以馬是家庭的重要成員

馬車代歩、行永續農法

農業是他們的經濟命脈。他們耕作玉米、小麥、大豆,飼養牛、馬、羊與雞,多使用馬拉犁具與手工具,實行永續農法。除了農耕,許多家庭亦從事木工、家具製作、烘焙與農夫市集,成為蘭卡斯特觀光的重要支柱。

當天,我們在女主人家吃到的每一道菜,幾乎都來自自家農場。從口感綿密札實的土司麵包、醃菜、果醬、花生醬,到通心麵、馬鈴薯泥、烤雞、碎肉餅與綠豌豆,再到甜點與冰淇淋,皆充滿濃濃的土地味與家常溫度。

餐後,女主人在大門口的桌子上擺滿了各種醃菜與果醬罐,和手工藝品等販賣,大伙兒都買了一大堆東西。但還是土司麵包最搶手,等排到我們時已經賣光了。不過她說:「如果不介意,冰箱還有早上吃剩的半條。」就這樣皆大歡喜。

阿米許孩子就讀社群自設的小學,通常為一間教室、一位老師、一至八年級共處。畢業後多回家務農,不鼓勵升學。他們相信高等教育會引進世俗價值,影響信仰純潔。這一做法曾在1972年引起「威斯康辛州對尤德森案」訴訟,最終美國最高法院裁定保障其教育選擇權,成為宗教自由的重要案例。

在阿米許人家中作客

販賣自製的食品和手工藝品

不升學、不參政、不服兵役

不參政、不服兵役、也不訴訟,阿米許人稱外人為「English」,似有明顯界線,卻不完全封閉。他們進行農產品交易、偶爾聘請司機,並在必要時就醫。

COVID-19疫情期間,他們展現驚人的社群韌性,自助共度難關,贏得外界尊敬。美國政府也曾做出讓步,自1965年起,阿米許人因宗教理由,且自行扶養年長或殘疾成員,可免繳社會福利稅,但他們仍須繳納房地產稅與地方稅。。

導遊還提到,當地還有一些保守門諾派(Old Order Mennonite)居民,也穿著樸素、用馬車,但他們設有聚會的教堂,對科技的接受程度也略高。

有趣的是,花連有一家門諾醫院,長年守護後山居民的健康;多年來我固定將投稿台灣報紙副刊的稿費捐給台灣家扶中心,資助貧童,後來才意外發現,這個成立於1950年的慈善機構,其創辦人竟也是來自門諾派的宣教士高甘霖牧師(Rev. Glen D. Graber)。原來,阿米許與門諾派同宗同源,只是在時間與信仰實踐上分道揚鑣。

飯後,我們在細雨中漫步農場,看見牛、羊與雞在草地上悠閒覓食,景象恬然如畫。這不僅是一場人文之旅,更是一場時代的沉思。阿米許人用緩慢與謙卑對抗這個快節奏的世界,他們的選擇,或許不為所有人所認同,卻提醒我們科技與效率之外,還有另一種活法。

當你在蘭卡斯特的田野間遇見一輛緩緩駛來的馬車,不妨放慢腳步、靜靜凝視。也許,你會感受到一種被遺忘的價值,那是與土地、家人與信仰同在的靜默旅程。

本文刊登在2025年8月17日2161期的世界周刊