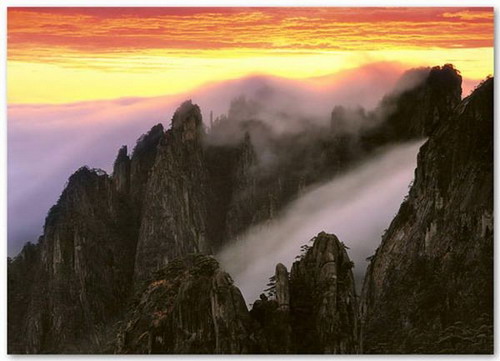

《 題 西 林 壁 》- ( 宋 ) 蘇 軾

橫看成嶺側成峰,

遠近高低各不同。

不識廬山真面目,

只緣身在此山中。

這首詩是東坡遊廬山時,在西林寺牆壁題的詩句。它描繪了廬山的氣勢,由於遠近高低角度的不同,所看到的廬山也就有所不同。表面上這首詩是描寫廬山,但越過這座大山之後,許多人生的意義都展現出來了。生命,必須由各種不同的角度去觀照,才能把生命的層次一一顯示出來。如果你立定不動,你的視野也將侷促在一個角落。看山如此,生命亦如此。

寶石有多種不同的切割面,每個角度卻都能閃耀著不同的亮麗光澤。而大千世界所有的人、事、物的層面與角度,更廣更深,需要你用眼深入觀察,用心深切體認,不被表面的光華璀璨所蒙蔽,不被表面的虛情假意所誘惑,因此雖然看山是山,看水是水,只要你肯深入去探討,用心去瞭解,用腦去沉思,那時也許就看山非山,看水非水。你不斷的發掘,就會不斷的獲得,你的視線就不會固定在一個角度上,侷限在一個定點上。

許多人談起成功的企業家,羨慕他們有那麼龐大的企業,有那麼多財富,一輩子享用不盡。但是都往往忽略了成功富裕的背後,他是如何傷透腦筋、費盡心思的去維持企業的蓬勃發展,又是如何白手起家,經歷多少艱苦奮鬥的過程,才有今天的成就。好比人們欣賞湖面上悠遊的天鵝,只見它高雅悠閒的模樣,都看不到湖面下拚命划水的雙蹼,是多麼辛勤。總以為是與生俱來就是如此,卻忘了他們創業時期所經歷的心酸。人往往都是只羨慕別人的好,不見別人的勞——迷於事物的表象而忽略其背後的付出與努力。拓展你的視野,才能瞭解真相,才能從「此山中」走出來。

在海邊長大的孩子,會認為太陽是落入海中的,而山中長大的小孩,會說太陽是躲在山的背後。倘若有朝一日他倆碰在一塊,彼此討論日落何處,則必定各持己見互不相讓。此時,如果兩人能把環境互調,不僅能消除彼此間的爭執,且能更深一層的瞭解問題所在。日常生活中,我們常只站在自己的立場去看事情,因此經常會產生瞎子摸象的主觀看法,於是偏見與爭執就在所難免了。處理事情時,我們如果能養成先設身處地的以對方的立場考慮的習慣,將可避去許多無謂的矛盾與紛爭,那生命的層次自然提升,而不只定位在自我,也不會侷限於一己之見,更不至於陷在群山中的一個小角落,而認定廬山就是自己目光所及的這點彈丸之地了。

有個寓言:兩隻水桶,每天都做著從井內汲水到缸裡的工作。有一天,乙桶抱怨道:「我們每天都做著相同的工作實在乏味極了!而且,每次滿滿的一桶上去,下來時卻空了。」甲桶卻笑著說:「我的看法跟你不同,我認為我們的工作實在很有意思。你看!每當我們空空的下去,上來時卻裝得滿滿的一桶,使人們有水可用,不是很有意義嗎?」就像廬山,正面看去高嶺橫空,側面瞧著卻成了峭拔奇峰。觀點不同形成的心境自然迥異。

一直很喜歡這個小故事:三個水泥工在砌牆。一個過路的人停下來,他問:「喂!朋友們,你們在做什麼?」第一個工人頭也不抬:「你沒看見嗎?我正把一塊一塊的磚給堆上去。」第二個工人看了他一眼說:「哦!我正在蓋一棟建築物呢!」第三個工人站起來,一面比劃著:「你不知道嗎?將來這可是一棟宏偉壯觀的教堂呢!」三個人做同樣的工作,對它的看法卻有如此大的差別:第一個工人心中充滿了無奈,可能因著餬口不得不付出努力,所以把它當成一件瑣碎而無意義的事。第二個工人比第一個好些,知道是蓋建築物呢。而第三個工人可以預見工作背後的榮耀和盼望,因而幹勁十足——基點不同,眼光不同,所以表現的層次也就大異其趣。一如變換著遠近高低不同的位置來看廬山,更是展現千姿百態的不同面貌。

人與人之間的紛爭、矛盾、不快與糾葛,全因每個人處事的角度、觀念與基點的不同而存在著看法、作法上的差異。而大多數人最大的毛病在於自以為是,並對不熟悉、不喜歡的人,先入為主的懷有成見。一旦事情發生,馬上妄下評斷,因此弄得局面很僵。其實很簡單,每個人都能用善心對待,不陷在矛盾當中去爭論,而是跳出來往高處查看,一下就明白了,就能體諒、理解與包容。千萬別認為什麼都那麼膚淺,只看表象。要打開視野,放寬心胸,站在對方的立場去正面思考,善意的去評估,想到他也許有不得已的苦衷,想到他這樣做一定有他的道理。這樣一來,就能心平氣和,就走出了「崇山峻嶺」而看到事件的「真面目」了! ── 轉載自【正見網】

名句人生︰不識廬山真面目 只緣身在此山中 ( 作者﹕貫明 )

一場危機就是一次機會,一次跌倒就是一次磨煉,人的心態決定了人的精神境界,學會轉換角度看問題,就能不斷地發現新世界。

每當讀到蘇東坡的詩詞,心中總有一種豁然開朗的感覺。縱觀他的作品,七言古詩是他最為得心應手而且意境深遠的詩禮,然而仔細品讀,蘇詩另有一絕。在宋朝詩壇上堪稱獨步的,就是他的七言絕句。與波瀾壯闊、氣象萬千的七言古詩相比,他的那些清新絕俗的小品詩更有高雅、優美的內涵。

蘇東坡在一千多年前偶然行遊至江西盧山西林壁,有感於山勢之奇美而寫下了〈題西林壁〉一詩:「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。不識廬山真面目,只緣身在此山 中。」此詩的後兩句傳誦久遠,因為它以淺白的語句講出了一個含義深刻的人生哲理。

開頭兩句「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同」,這是作者遊山所見。廬山是一座丘壑縱橫、峰巒起伏的大山,遊人所處的位置不同,看到的景物也各不相同。後兩句「不識廬山真面目,只緣身在此山中」,猶如畫龍點睛,說出了遊山的心得。為什麼無法看到廬山的真實面目呢?因為作者自己身在廬山之中,他的視野被眼前的峰巒所局限,看到的只是廬山的局部。觀山所見如此,分析事物的本質、辨別正邪也是如此。

由於每個人所處的生活環境不同,前生今世的因緣不同,個人修養的程度不同,所以每個人的精神境界也不一樣。對於一個相同的事件,每個人的反應不同,其看法評價也不一致。這兩句詩給人們提示了一個哲理:由於人們所處的地位不同,看問題的出發點不同,對客觀事物的認識都有一定的片面性;只有跳出自我的小圈子,以旁觀者的身份冷靜觀察,才能認識事物的真相與全貌。

人生猶如行路,有時可能走入死胡同之中,懷疑前途無路,因此心神不安。此時如能轉換自己的視角,也許就能看到一片新的天地。如果只是低頭行路,難免遇到山窮水盡的境地,而此時轉換思維,抬頭看天,就能發現另一種婉轉的自然之美。

紅塵迷失之中充滿了各種誘惑,使人們誤以為吃喝玩樂、追求名利是人生唯一的樂趣 。然而,生老病死如影相隨,痛苦與挫折無法避免。一場危機就是一次機會,一次跌倒就是一次磨煉,人的心態決定了人的精神境界,學會轉換角度看問題,就能不斷地發現新世界。

蘇東坡所寫的這首哲理詩,不是抽像地發表議論,而是緊緊地圍繞著遊山寫出了自己獨特的感受。借助廬山的形象,用通俗的語言深入淺出地表達了人生哲理,讓人感覺親切自然,耐人尋味。一首好詩,勝過一盤美餐,歷經千百年,仍然讓讀者回味無窮。

不識廬山真面目,只緣身在此山中。

樂不思蜀。旁觀者清 。當局者迷。身在福中不知福。

我不殺伯仁,伯仁卻。。。

靜坐常思己過。過,則勿憚改 。

感恩。知足。知福。惜福。再造福。

【經典名句】過則勿憚改 作者:羅秀美 2008/10/31

「過則勿憚改」,意謂人生難免有過錯,重點是不要害怕改過。真正可貴的品質是能夠由過錯中吸引教訓,成為進步的動力。

一次又一次變得更好,正是「過則勿憚改」的精髓所在。《論語‧學而》篇裡,子曰:「君子不重則不威,學則不固。主忠信,無友不如己者,過則勿憚改。」《論語‧子罕》篇裡,子曰:「主忠信,毋友不如己者,過則勿憚改。」在這兩個文本裡皆強調君子的重要品質:「主忠信,無(毋)友不如己者,過則勿憚改。」

君子不僅以忠誠信用為主要人格品質,更重要的是每個朋友都有值得我們學習的地方,特別是人難免犯錯,重點在於有過不可怕,怕的是不肯發心改過。而這一切美好的品質都得來自於穩重的人格特質,正所謂「君子不重則不威,學則不固。」

是以,穩重的人格特質也包含沉潛內斂的表現,唯其懂得潛藏,才能深自涵泳、細細品味。因此,特別容易向內照見自己的不足之處,對於自己的過錯才有深刻洞見的可能性。既洞見自我的不足與過錯,方有修正與進步的曙光呈現。因此,「過則勿憚改」的後面需要的是一份真切的勇氣──勇於面對自我最脆弱的一面。

引自 : 【經典名句】過則勿憚改 | 人文 | 人間福報 ( 佛光山 星雲法師 )

繼續學習✿◕‿◕✿.....,繼續努力✿◕‿◕✿..... :)

ღ 愛.信任.肯定 ღ

下一則: ☀溫柔地接受生命的烙印,從否定的廢墟之中,重拾肯定的精神與價值,堅強誠懇地站立起來以再生☀

- 🌾「蘆葦之歌」🌾「學生可以退場,歷史不能遺忘」🌾 8 / 14:國際慰安婦日🌾小桃阿嬤:替我完成學業... 🌾

- ▌馬總統投書:釣魚台當然是中華民國領土,李登輝應道歉 ▌CNN公民報導:部分民進黨員家庭是日據權貴 ▌

- 💑💕 和平、開放、均富、道德 💕 誠實、尊重、包容、慈悲 💕 團結承擔 疼惜臺灣 💕 永做柱柱姊堅實的後盾 💕💑

- 💕寧靜革命的力量:「師生會」、青年軍護柱💕「挺柱」的10大理由,讓基層民眾的心聲匯流成波瀾壯闊的出征曲💕

- 💕 得道多「柱」,何須訪美 💕 品牌的差異化 & 中華民國國格的維繫與展現 💕「就職後再去」宣慰僑胞 💕

- 💕《道路》- 洪秀柱於中常會參選理念之說明全文 💕「依道不依勢,依志不依力」,眾志成城 團結 奮鬥 永不放棄💕