永觀堂,位於京都市左京區,前身是文學作家藤原關雄的宅邸遺跡,平安時代初期仁壽3年(853年),由空海弟子真紹為了當作真言宗的道場所建;貞観5年(863年),由清和天皇賜予天皇敕額成為「禪林寺」,延久4年(1072年)因禪林寺第五代住持永観律師而更名為「永觀堂」,是淨土宗西山禪林寺派的總本山,山號「聖眾來迎山」,院號「無量壽院」。寺境植有約3千棵品種各異的楓樹,每當深秋葉片轉為色彩繽紛,腹地內渲染成鮮豔奪目的景色,具歷史感的莊嚴伽藍及座落在山腹的多寶塔等別具特色的建物,與絢麗耀眼的紅葉同框,美不勝收,是京都首屈一指的紅葉名所,在平安時代《古金和歌集》中就有提及,自古以來享有「楓葉的永觀堂」的盛譽,亦有「楓葉之后」封號,吸引紅葉狩人潮絡繹不絕。

自南禪寺前往永觀堂,沿「鹿ヶ谷通」步行約350公尺即可抵達。↑圖為永觀堂鄰旁的東山高校前鹿ヶ谷通上琵琶湖疏水道景致。

先看到「遊心門」,此為永觀堂的南門,同時也是永觀堂附屬幼稚園的出入口。

在寺院裡辦學(幼稚園、小學)的寺子屋文化,起源於江戶時代,最多時曾達到16560家。

永觀堂的「総門」,原建於江戶時代末期1840年,現在所見的高麗門樣式,約是2001年建成。旁邊被紅葉遮掩的石碑上書有「総本山永観堂禅林寺」。

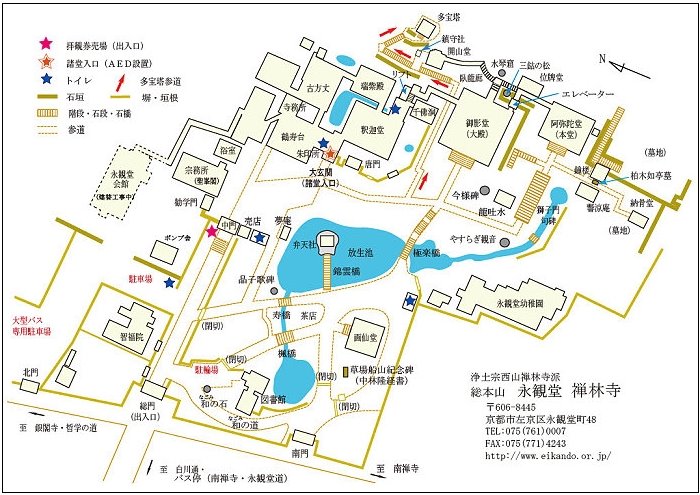

永観堂禅林寺寺境配置圖(圖引官網)。

售票處前大排長龍。

購票後可進到「中門」。中門建於江戶時代延享元年(1744年),藥醫門樣式;門前有一對白石獅。

永観堂秋季寺寶展特別拝観券1000日圓,這是白天的門票,包含觀覽秋季特別公開的寺寶和參觀堂內;若要欣賞夜楓,則需午後前來再另行購票。

永観堂拝観訊息參見官網:https://www.eikando.or.jp/haikan.html

中門境內。

通往放生池方向小徑紅葉景況。因為天色不甚理想,決定先進到諸堂內參觀。

自鶴寿台旁大玄関進入,當中由鶴寿台、古方丈、瑞紫殿及釋迦堂組成的池泉迴廊式庭園。

「古方丈」走廊窗影映著庭園紅葉虛實景。

黃葉似金、紅葉如火,燦亮古寺堂。

釋迦堂庭園「岩垣楓葉」。

庭園一隅枯山水。

眺望釋迦堂,最右側的高大松樹為「三鈷之松」。

唐門,位於釋迦堂西側,文化八年(1811年)再建,四腳向唐門,檜皮葺,唐破風造。是天皇的使者出入時所使用的敕使門。唐門內側設橢圓形盛砂,頂部為市松紋樣。

釋迦堂南側庭園。

「悲田梅」為永観律師所種植梅樹,並將梅樹果實送給貧窮病人。

連結御影堂、阿彌陀堂、開山堂的迴廊名為「臥龍廊」,因這座迴廊宛如攀附山脊的神龍般而得名。

臥龍廊上美人影。

通往多寶塔石梯。

阿彌陀堂外紅葉景觀。

阿彌陀堂,最早建於嘉禎元年(1235年),後來毀於應仁之亂,慶長12年(1607年)豐臣秀賴把建造於慶長二年(1597年)的大阪「四天王寺」·「曼荼羅堂」移築到這裡,元祿·寶永年間對建築進行了修改(堂內不可拍照,圖為入口前所拍)。

佛殿的彩繪於平成19至22年(2007-2010年)進行了修復。

阿彌陀堂彩繪裝飾。

斗栱樑桁都繪有精細圖紋。

阿彌陀堂彩繪以飛天為中心的裝飾。

阿彌陀堂對外階梯如紅葉隧道。出了此梯後,就不可折返諸堂。

やすらぎ観音(安樂觀音)像。

御影堂,初建成時間不詳,於文明4年、慶長5年(1600年)、大正元年(1912年)再建。是永觀堂最大的建築物,全用櫸木建造,縱橫各7間。

御影堂外被紅葉簇擁的青銅燈籠。

位於放生池東側的石橋「極楽橋」上觀覽紅葉環場的放生池和池上「錦雲橋」,是永觀堂地標景觀。

放生池為永觀堂寺境內中心,池中有一小島,島上建有弁天社,是供奉弁財天的小神社。

池中島與岸邊陸地由「錦雲橋」連接。

放生池岸邊的鳥居,與錦雲橋、弁天社連成一線。

自放生池眺望多寶塔方向。

多寶塔,建於昭和3年(1928年),是座上層圓形、下層方形的二重塔,屋頂上的心柱有九輪跟水煙;因為地勢較高,從那裡可以遠眺京都市區的景色(當時竟然忘了上去,超大殘念! )。

)。

放生池畔四周儘是楓紅斑斕盛景。

畫仙堂,建於1914年,由日本畫家鈴木松年發願所建(入內拝観不可拍攝)。

畫仙堂屋脊上的龍形裝飾造型頗有趣味。

放生池西北角有水道通往西側的另一個小池塘,水道上游青楓清新,往放生池方向則紅葉亮麗。

水道上陽光撒落,水波瀲灩,黃葉燦亮。

飽覽紅葉錦繡盛宴,自南門出永觀堂寺境。

CJ攝於永觀堂放生池 @京都洛東

限會員,要發表迴響,請先登入