布拉格城堡(Prague Castle),位於伏爾塔瓦河畔左岸的丘陵上,初建於西元 880 年,佔地將近7萬平方公尺,長570公尺,平均寬約130公尺,是世界上最大的古堡,1992年與布拉格歷史城區一起被列入世界文化遺產。布拉格城堡也是國家政權的象徵,波希米亞國王、神聖羅馬帝國皇帝,以及捷克斯洛伐克和捷克共和國總統都在此辦公。城堡中集結了各個歷史時期的藝術精華,是布拉格最熱門的地標建築,引人入勝的景點之一。

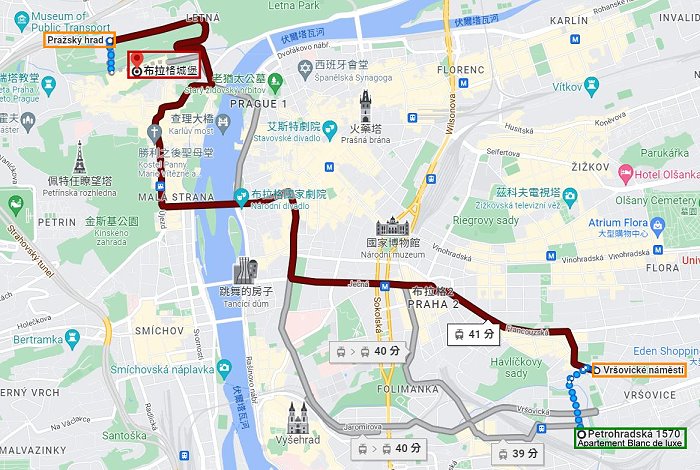

這趟行程共二度前來布拉格城堡:第一回是傍晚時分直接由老城區經小城區走上城堡區;第二回則一早由住宿公寓處附近電車站,直接搭乘22號的路面電車至布拉格城堡站「Pražský hrad」,下車後步行約5分鐘到達城堡區(↑圖電車路線)。

進入布拉格城堡之前需安檢,傍晚前來,檢查站僅零星旅客。

第二天早上前來,檢查站就是大排長龍的盛況。

皇家花園的入口,傍晚來的時候已超過開放時間,第二回前來因急著去聖維特主教座堂又沒進去。

聖維特主教座堂在望,右為布拉格城堡畫廊建築。

這個入口是位在布拉格城堡畫廊處的入口。

白天前來有衛兵站崗。

第二中庭,有布拉格城堡畫廊、聖十字教堂及一座巴洛克式風格的噴水池。

布拉格城堡畫廊 (Picture Gallery of Prague Castle)必須另外付費才可進入,其內收藏了許多古典繪畫,最早從16世紀開始,而以16到18世紀繪畫為主,涵括了義大利、德國、荷蘭等各國藝術家作品,共有4,000餘幅。

第二中庭售票處購票參觀城堡,當時買的參觀行程包含:聖維特主教座堂、舊皇宮、聖喬治教堂、黃金巷。實際票價參見官網:https://reurl.cc/q5ndRR 。

聖十字教堂前面有個石造圓台,查資料看到以前上方有個像鳥籠構造,是17世紀文藝復興裝飾水井,2019年去時應該是整修而不見其蹤;右方為巴洛克式的柯爾噴泉 (Kohls Fountain),為熱羅尼姆·柯爾(Jeroným Kohl)1686年設計。

聖十字小教堂(Chapel of the Holy Cross),帕卡西(Nicolo Pacassi)修建於1756年至1764年,現在這座禮拜堂並不舉行任何的宗教儀式,而是展出聖維特教堂的寶物。

第三中庭,是布拉格城堡內最重要的一個中庭,聖維特主教座堂、舊皇宮、聖喬治教堂、聖喬治女修道院……等,都圍繞著第三中庭。

在16世紀以前,舊皇宮(Old Royal Palac)一直都是波西米亞國王的居所,目前則是捷克的總統府。

聖維特主教座堂(St. Vitus Cathedral),是捷克天主教布拉格總教區的主教座堂,也是捷克最大、最重要的一座教堂,1344年查理四世下令建造,歷經3次擴建直到西元1929年才正式完工,是哥德式建築的精彩典範,專文介紹見:https://blog.udn.com/kocj/174650722。

方尖碑為紀念第一次世界大戰死難者所設的花崗石碑,高16公尺,建於1928年末, 由若澤‧普萊尼克(Joze Plecnik)所設計。

聖喬治屠龍噴水雕像。

聖維特主教座堂旁的聖約翰內波穆克雕像。

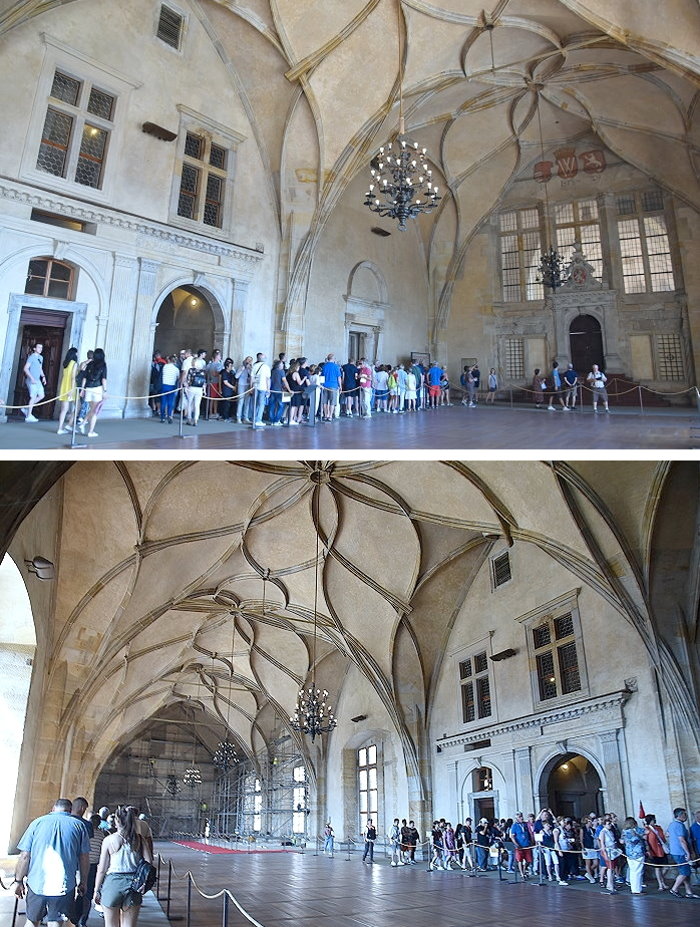

舊皇宮(Old Royal Palace),歷史始於十二世紀,經數百年翻修擴建,混合哥德及文藝復興式樣,為波希米亞王室居所。主要參觀弗拉季斯拉夫大廳( Vladislav Hall)。

弗拉季斯拉夫大廳為晚期哥德式的長方形房間,長62公尺、寬16公尺,有5個高13公尺的帶肋拱頂,和文藝復興式的矩形窗。大廳修建於1490年到1502年,建築師為貝尼迪克‧列特(Benedikt Rejt),至今保持原貌。這裡作為會議廳,舉行正式宴會,1791年工業展覽會,自1918年起用於總統選舉等大型公共慶祝活動。

大廳的東側毗鄰諸聖堂(Church of All Saints),但木門深鎖已經無法直接進入。

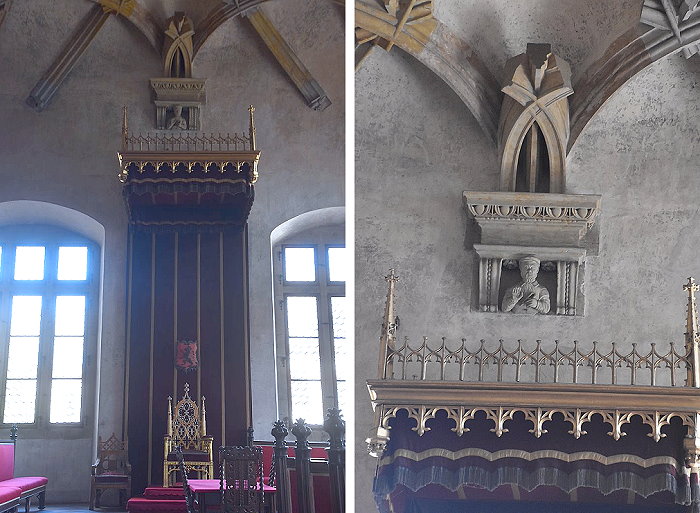

14世紀末時由Ried所建、16世紀整建的議會廳。

金光閃閃的大主教寶座。

議會廳牆上掛的一些哈布斯堡王朝皇室成員的畫像。

波西米亞王國的雙尾獅旗幟。

雄渾寬廣的大廳有著線條優美的帶肋拱頂,形成對比的視覺美感。

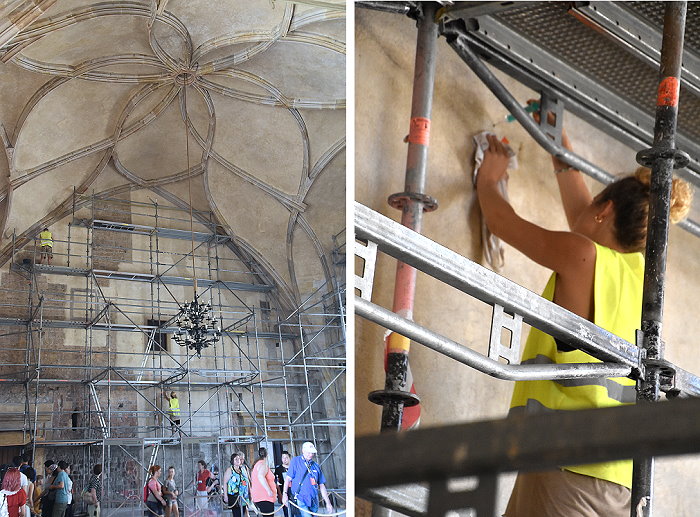

弗拉季斯拉夫大廳一隅正在整修。

庫房(The Depository)有少數的家具。

舊皇宮窗景,眺望伏爾塔瓦河。

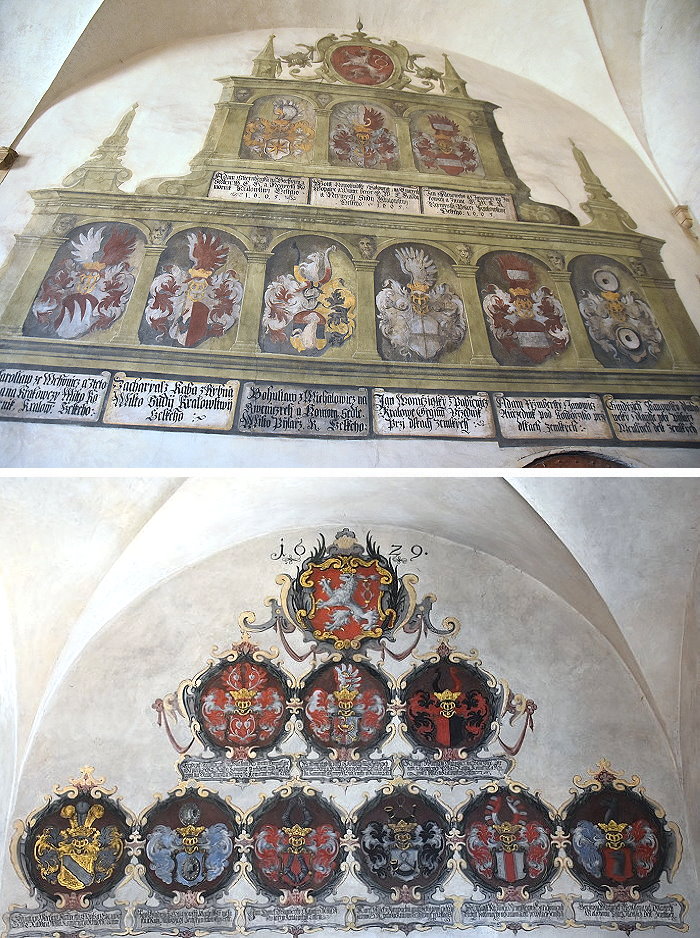

新領地大廳(New Land Rolls Room),壁面與棚頂上有許多徽章,非常吸睛。

各式各樣圖案的家族徽章算是舊皇宮裡最色彩繽紛的一隅。

舊皇宮參觀出口,旁邊就是聖維特主教座堂後部。

聖維特主教座堂後部,可以看到美麗的尖塔與飛扶。

第三中庭之聖喬治庭院。

新院長住宅 (New provosts office),這座新哥德式的建築由約瑟夫·莫克在1877~1888 年間在大教堂竣工期間建造。

聖喬治修道院(St.Georges Basilica),是城堡區內最老的教堂,創建於920年,也是捷克保存最好的仿羅馬式建築,但紅色巴洛克主立面由來自義大利的建築家Francesco Caratti設計,1691年全部建成。

聖喬治修道院的門楣上書有「 Sancte Georgi Ora Pro Nobis」字樣。

右側有一個單獨的入口,是捷克巴洛克建築家弗朗蒂謝克·馬克西米利安·卡尼卡(František Maxmilian Kaňka)設計建造的內波穆克的聖約翰禮拜堂,門上方還有聖約翰和小天使雕塑,由費迪南德·馬克西米利安·布羅科夫(Ferdinand Maximilian Brokoff)創作。

教堂內部結構為三通道,低調樸實無華,光線昏暗,屬早期羅馬式風格。

創立者弗拉季斯拉夫一世及其孫博萊斯瓦夫二世(Boleslav II)之墓設於此地,帶有木製小房子的石棺是瓦茨拉夫一世的父親弗拉季斯拉夫一世之墓。

18世紀才增建的巴洛克階梯,可登梯前往主祭壇。

主祭壇,穹頂有斑剝壁畫,正中是魯德米娜的墓。

聖魯德米拉小禮拜堂(kaple sv. Ludmily),禮拜堂內有美麗的中世紀壁畫。

中殿牆上掛有17世紀創作的《聖母升天》和16世紀創作的《聖烏爾蘇拉的殉難》。

聖喬治雕像

聖喬治女修道院(Convent of St George),是波西米亞第一個女修道院,曾在18世紀被拆除改建為軍營,現為國家藝廊,收藏14至17世紀的捷克藝術作品,包括哥德藝術、文藝復興和巴洛克等不同時期的繪畫作品

自布拉格城堡眺望城區,就清楚見到布拉格被稱為「百塔之城」的景觀。

布拉格城堡前門,進去為第一中庭,建築為新皇宮,也是總理工作辦公的地方。

布拉格城堡前門上「搏鬥的巨人」雕像,是根據藝術家Ignác František Platzer於1762年創作的複製品。

「搏鬥的巨人」雕像特寫:左邊刀刺、右邊棒打,生動地描述受刑者與執行者的樣貌,也象徵了皇室的威嚴和權勢。

二側有代表神聖羅馬帝國的黑鷹;代表波西米亞王國的雙尾獅。

馬提亞斯門(Matthias Gate),或馬提亞斯門(MatthiasGate),以哈布斯堡王朝的馬提亞斯(Matthias)大帝為命名,魯道夫二世在位時1614年建立,為義大利建築師喬瓦尼‧瑪麗亞‧菲利皮 (Giovanni Maria Filippi)所設計,門飾下刻有馬提亞斯二世的稱號和他統治的地區。這座石造大門最初為凱旋門之性質,被認為是波希米亞巴洛克風格的首批典範之一,是分隔布拉格城堡第一和第二庭院之間的門戶。門前左側旗桿有掛著捷克國旗表示總統在裡面辦公。

城堡廣場上緊鄰布拉格城堡大門的總主教宮(Arcibiskupsky Palac),是天主教布拉格總教區的主教府。此處原是貴族住宅,1564年,布拉格總主教安東尼·布魯斯·莫海爾尼采將其改建為文藝復興風格,17世紀,改建為巴洛克風格。深綠色的屋頂搭配有著對稱、典雅裝飾的白色牆面,呈現優雅細緻立面外觀。

捷克斯洛伐克的第一任總統馬薩里克(Tomáš Garrigue Masaryk)雕像。

托馬斯·加里格·馬薩里克(Tomáš Garrigue Masaryk,1850~1937),捷克斯洛伐克共和國的締造者、首任總統(1918~1935年)、國父。馬薩里克畢生為捷克斯洛伐克的獨立和發展而鬥爭,在擔任總統的17年間,建立了一套較完整的西方民主制度,雖然經歷了幾次世界經濟危機,但捷克斯洛伐克經濟仍保持了較高的水平。他強調民主和人文主義的政治思想,至今還影響著捷克共和國。

廣場南側的星巴克旁有座瑪利安黑死病紀念柱,此處可眺望布拉格無與倫比的市景:小城區的紅屋頂海、舊城與新城、佩特任山。

史瓦森堡宮(Schwarzenberg Palac),在16世紀由義大利的建築師所建,與周圍建築樣式大不相同,充滿了佛羅倫斯的風格。現為軍事史博物館,收藏各個大小戰役所使用的武器和相關資料。建築外牆石板表面利用石膏刮畫的幾何圖案,營造出立體的視覺效果。

另一處城堡出入口,從這裡就直通城堡廣場。

新城堡階梯(New castle stairs),是一條專為步行者而設計的公共坡道,連接小城的Thunovskou 街與布拉格城堡前的城堡廣場,也構成小城與城堡區的分界線。這個階梯最早見於記載是在1278年,在中世紀稱為直路(Steep road),17世紀已形成目前的外觀。

自新城堡階梯眺望布拉格小城區。

由新城堡階梯眺望,前方為華倫史坦宮殿花園,遠處是布拉格老城區。

拉個長鏡頭,可以看到克萊門特學院建築群及泰恩教堂雙尖塔。

特寫查理大橋與老城橋塔,可以看到查理大橋上萬頭攢動!

於伏爾塔瓦河畔右岸眺望布拉格城堡。

夜幕中的布拉格城堡鎏金璀璨。

限會員,要發表迴響,請先登入