文、圖/魏世昌

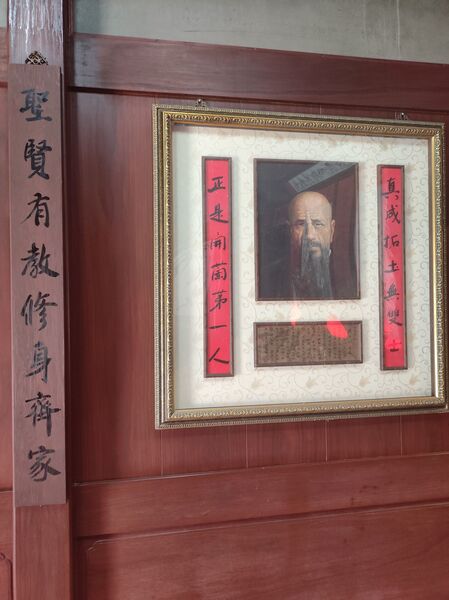

穿過台灣礁溪鄉間小路,走進一座百年三合院--吳沙故居,彷彿踏入宜蘭開墾的歷史長河。這座傳統建築如今作為「吳沙紀念館」對外開放,斑駁的紅磚牆、屋內的匾額與牌位,靜靜訴說著蘭陽平原的歲月記憶。正廳牆上供奉著吳沙的畫像,其下書寫:「真成拓土無雙士,正是開蘭第一人」(見圖),深刻道出他在宜蘭開拓史中的崇高地位。

參觀自右側的左護龍展開,迎面是一段動畫,生動描繪吳沙率眾築圍、闢地成田的歷程。牆上的地圖標示出他當年攜帶武器、糧食與農具,由東北角挺進頭圍(今頭城)的開墾路徑。三合院的建築特色也在此展露無遺:土埆磚牆以黏土混合稻草築成,是先民因地制宜的巧思。

吳沙出生於清朝雍正九年(西元一七三一年),原籍福建漳州漳浦,因家境困頓,於乾隆三十八年(西元一七七三年)攜妻兒渡海赴台,初居於東北角三貂社(今新北市貢寮區)拓墾。憑藉醫術與親和力,他贏得當地原住民信任,從事農耕與番割貿易,並逐步掌握蘭陽平原的地理與人文情勢。三貂社與蘭陽平原地理相近,貿易往來頻繁,為他日後進入宜蘭開墾奠定基礎。

不同於早年開墾的失敗經驗,吳沙組織嚴謹,有金主趙隆盛等人支持,並帶領熟悉噶瑪蘭語的隨行夥伴,於乾隆四十三年(西元一七七八年)成功在頭圍一帶站穩腳步。他胸懷分享精神,將土地分配給願意投入開墾的人,建立有序的拓墾格局。這種包容與合作,使開墾不僅是對土地的經營,更是人與人之間信任與共識的建立。

參觀過程中,一張Q版吳沙的看板令人會心一笑:他手持一斗米與一把斧頭,象徵當年提供給拓荒者的「開墾物資」,不僅是實質援助,更是一種邀請--攜手開創新天地的決心與承諾。

走進明間,這是三合院的正廳,也是家族祭祀與聚會的重要空間,空氣中瀰漫著一股莊嚴的歷史氛圍,站在這裡,彷彿能感受到當年開拓者穿梭山林、與原住民互動的複雜情感與堅定信念。吳沙雖曾面對衝突與損失,卻以仁慈與醫術化解隔閡,成為原住民的朋友,也讓開墾之路得以延續。

每當走出這座古宅,回望那斑駁的紅磚牆,心中總會升起對這位拓荒先驅的敬意。他以智慧、勇氣與包容,開啟宜蘭頭圍的繁榮篇章,讓後人得以在這片土地上安身立命。吳沙故居,不只是記憶的所在,更提醒我們珍惜這片土地與其深厚文化根基。