生成式人工智慧於親權事件調解之應用

—Le姐家事商談好夥伴的設計理念與實務功能說明

阮羿寧[1]、林雲貂[2]、林昀嫺[3]、施睿誼[4]、張銀海[5]、王道維[6]

摘要

親權爭議是家事法庭中最具挑戰性的案件類型之一,因為不僅涉及離婚夫妻間的複雜情緒與長期衝突,更直接關係到未成年子女的福祉與未來發展。在法院審理過程中,雙方當事人常難以理性討論,導致孩子在父母爭執中成為無辜的受害者。為了減少訴訟對家庭關係和孩子造成的傷害,近年來各地方法院家事法庭積極推動調解制度,希望透過較為和緩的方式解決紛爭。在這個背景下,「Le姐家事商談好夥伴」(https://hssai-custodiai.phys.nthu.edu.tw/)應運而生。這是一套專為親權事件調解設計的人工智慧系統,為親權爭議提供了新的解決途徑。Le姐系統有兩大主要功能:首先,它能幫助當事人清楚了解自己的情況;其次,它能根據法院常用的判斷標準,分析當事人在爭取親權時的優勢與劣勢。當事人可以多次使用這個系統,逐漸理解法院在決定「子女最佳利益」時會考慮的因素和原則。這有助於當事人調整自己的期望,縮小個人想法與法律現實之間的差距。最終在社工和調解委員的協助下,使用Le姐系統的當事人更有可能達成調解共識,避免走上曠日廢時的訴訟程序。如果這類人工智慧輔助工具能夠進一步完善並推廣到其他類型的家事或民事案件中,將有望減輕法院的案件負擔,讓司法資源得到更有效的運用。

壹、家事與親權案件的特殊性

俗語云:「清官難斷家務事」,這句話充分道出了家事案件的複雜性。與刑事或民事案件不同,家事事件的裁決不僅依賴明確的證據與法律論理,還須考量當事人之間的情感與公平。處理這類案件時,除了保障當事人權利,更需融入人情考量與調解智慧,使司法裁判不僅是法理上的權利義務認定,更是一種對家庭關係的重整與修復。

此外,許多當事人受到「家醜不外揚」的文化影響,往往直到問題無法挽回時才選擇提起訴訟。這類案件通常涉及長年累積的情感糾葛與對立,雙方矛盾並非短時間內可以化解。因此,即便案件進入法庭,當事人仍可能因高衝突情境而難以理性溝通,導致審理過程漫長,甚至最終撤案或因裁判後難以執行而衍生更多爭議。在這種情況下,即便法院試圖尋求公平的解決方案,當事人之間的成見仍可能成為落實判決的最大阻礙。

在眾多家事案件中,離婚後的親權爭奪更是棘手的問題。從法律面來說,關於夫妻離婚相關的裁定,也格外重視對於未成年子女的影響。而這「未成年子女的最佳利益」乃是明文於《民法》1055-1條:

法院為前條裁判時,應依子女之最佳利益,審酌一切情狀,尤應注意下列事項:

一、子女之年齡、性別、人數及健康情形。

二、子女之意願及人格發展之需要。

三、父母之年齡、職業、品行、健康情形、經濟能力及生活狀況。

四、父母保護教養子女之意願及態度。

五、父母子女間或未成年子女與其他共同生活之人間之感情狀況。

六、父母之一方是否有妨礙他方對未成年子女權利義務行使負擔之行為。

七、各族群之傳統習俗、文化及價值觀。

前項子女最佳利益之審酌,法院除得參考社工人員之訪視報告或家事調查官之調查報告外,並得依囑託警察機關、稅捐機關、金融機構、學校及其他有關機關、團體或具有相關專業知識之適當人士就特定事項調查之結果認定之。

但是當我們仔細閱讀這條文中所例示的內容,就可以發現其定義或者與親權裁定的結果之間關係往往是不夠明確的,屬於不確定性的法律原則,因此過往已經有很多相關研究[7],甚至近年來也有一些機器學習相關的應用[8]。

但是在司法實務上,親權問題進入訴訟往往也很容易帶來法律見解以外更嚴重的問題。舉例來說,當夫妻因感情破裂而進入法律爭訟階段,往往容易忽略未成年子女的生活與心理需求。年幼的孩子可能誤以為自己是父母爭執的原因,導致自責與不安,而針對孩子的照顧安排若未妥善協調,更可能成為雙方進一步對立的導火線,加劇家庭衝突。至於稍年長的子女,則可能被迫在父母間做出選擇,承受親情與忠誠度之間的巨大壓力,這種情感撕裂可能對其一生造成難以彌補的影響。

更令人憂心的是,許多親權酌定案件在進入訴訟後,雙方帶著婚姻的缺憾與不滿,處理離婚過程的爭執與不悅,常演變為雙方對彼此的攻擊與詆毀。部分當事人為了爭取單獨親權,過度強調對方的缺點,而忽視孩子與雙親維持穩定關係的重要性。這種策略性的敵對行為,即便最終法院做出有利於己方之裁決,也可能因為雙方在法庭上的激烈攻防,使得事後的合作關係變得更加困難。例如,同住方可能因個人情緒因素,阻撓孩子與探視方的接觸,而探視方在受挫後可能也不願意履行經濟上的扶養義務,進一步激化矛盾,導致新的訴訟循環,進而消耗更多司法資源。

因此,親權案件的處理不僅需要法律的介入,更需要調解機制與多方專業合作的支持,幫助當事人從對抗走向合作,最終為未成年子女的福祉尋找最佳解決方案。

貳、法院調解的重要性與困難處

從前述討論可見,多數親權爭議的理想解決方式應是透過調解,而非正式訴訟。因此親權調解在法院體系中扮演著至關重要的角色,其核心目標在於協助當事人達成共識,減少訴訟對家庭結構及未成年子女可能造成的負面影響。相較於訴訟的攻防性質,調解更重視家庭關係的修復,並將「未成年子女的最佳利益」置於首位。理想情況下,透過調解,當事人可在較為緩和的環境中,理性討論彼此的分歧,尋求可行的妥協方案,以降低訴訟帶來的心理壓力及經濟負擔。

然而,儘管調解機制至今已廣泛推行,實務運作中仍面臨諸多挑戰,使其成效往往不如預期。許多家事案件的當事人因長期積累的情感創傷、彼此間的高度不信任,甚至對法律實務的片面理解,而無法真正投入調解過程。部分當事人可能過度專注於自身的權益,而非尋求對孩子最有利的安排;亦有當事人將調解視為訴訟前的「過場程序」,並不抱持積極參與的態度。這些因素導致調解過程停留在表面協商,難以產生具實質意義的共識。

此外,許多當事人,特別是有委任律師的當事人,對於可能的判決結果抱有主觀臆測,若調解委員無法以法律專業回應當事人的疑慮,則調解過程易陷入僵局,甚至可能加深雙方對司法體系的不信任。已有研究顯示,專業調解法官的介入能顯著提升調解成功率[9],不僅因為法官可調度更多司法資源協助當事人,更關鍵的是,其豐富的家事審判經驗能有效平衡雙方律師的法律攻防,提供更具整體性與法律可行性的建議,使當事人對法院對「未成年子女最佳利益」的考量標準有更清晰的認識。然而,由於案件量龐大,絕大多數法院仍無法設置專職調解法官,目前僅有臺北地院設有兩位法官專任調解業務,但面對龐大的案件量,人力依舊嚴重不足。

最後,許多家事糾紛的根源,不僅止於法律層面的親權分配或財產分割問題,更深層次的核心往往涉及當事人間的家庭關係與心理狀態。單純的法律調解無法解決長期存在的心理傷害與情感糾葛,若調解過程缺乏理念、心理及法律之諮詢、諮商或社會工作專業的輔助,當事人即便在調解過程中達成協議,仍可能因未能真正放下對立情緒,而導致後續執行上的困難,甚至引發新的爭議。

因此,家事調解需納入跨專業合作機制,結合心理諮詢諮商、社會工作等專業資源,以提供更全面的支持。這些社會支持機制雖然未必能直接改變當事人的法律立場,但能協助雙方建立更務實的期待,提升調解成功率,或能真正解決紛爭,進而減少訴訟案件的產生。這部分也的確有可以繼續提升的空間。

參、社工在家事調解過程中的角色

在家事事件的調解中,除了當事人與調解委員外,社工亦扮演至關重要的角色。社工除了可在法院擔任家事調解委員,也透過方案形式在社區中提供家事商談服務。許多家事案件涉及當事人一方處於經濟或社會資源相對弱勢的情況,或因涉及家暴、保護管束等情事,政府會指派社工介入,協助家庭進行修復。當親權爭議由此衍生時,法院通常會委派當地社工進行家訪,深入了解兩造雙方的家庭環境與親職能力,以提供法官更全面的評估依據。

相較於律師聚焦於法律層面的爭辯,調解委員作為中立的溝通協調者,社工的職責則更偏向陪伴與支持當事人,尤其是在涉及家暴或弱勢家庭的案件中,社工往往成為當事人最重要的資源連結者。透過訪談、家庭動力分析及需求評估,社工能夠更深入理解當事人的生活困境、親職能力與子女的福祉,進而向法院提供專業建議,確保最終裁決符合「未成年子女最佳利益」的原則。

然而,社工在協助家事案件時,其角色的本質即是陪伴與支持當事人,並提供必要的資源與協助,這也導致其在參與調解時可能面臨挑戰。由於建立信任關係的過程中,社工需透過傾聽與同理心來協助當事人,囿於職務角色,社工可能較少關注當事人己身行為的議題。例如,社工雖然理解「未成年子女的最佳利益」的重要性,但當議題涉及兩造雙方的情感面或利還關係時,社工往往顧慮雙方建立的信任關係而不易切入子女最佳利益的討論,進而削弱介入效果。

舉例而言,若當事人為因配偶外遇而離異的母親,對另一方懷有強烈怨懟,可能會藉由親權爭奪來報復對方。此時,母親可能會利用孩子作為談判籌碼,阻撓另一方探視,甚至在孩子面前貶低對方,導致孩子因「忠誠衝突」而對與父親見面產生罪惡感。這種行為並非「友善父母」(Friendly Parent)原則所鼓勵的親職態度,反而可能成為法院在親權裁定中的負面因素。然而,社工在考量最佳利益的前提,除支持當事人維持甚或是強化親職角色,或須轉以批判性立場處理此不當行為,社工在家事事件專業角色的多樣性與衝突性,常使社工須兼顧多方(未成年子女、兩造雙方)立場,時需支持,時需訓斥,時需考量信任關係,也需考量離異後的影響。若未能有充分自我覺察與專業能力,常會顧此失彼、失去立場。也可能導致當事人在未省察自己的行為情形下影響親權爭取結果。

另一方面,若同案中的父親因為分隔兩地而由另一位社工協助,則該社工可能會鼓勵父親即便無法頻繁探視孩子,仍應積極扮演父職角色,持續提供經濟支持,以建立穩定的親子關係。如此一來,當未來親權安排有變動時,父親仍有機會向法院爭取與母親共任親權,甚至爭取主要照顧者的地位。然而,社工評估是一個動態的歷程[10],要憑單一次的會談評估即預見單方監護或由單方擔任主要照顧的未來性,並提供法律建議或處遇,是充滿限制與挑戰的工作,也考驗其提供法律見解的客觀性與實用性。為避免產生偏誤,社工所提供的報告或建議往往趨於保守以減少資訊誤導後續的法律決定。

以上我們從親權訴訟的困難、調解的不容易與社工參與的角色限制等等角度,可以發現這個多邊合作機制本身雖是需要,但目前還力有未逮的主要原因仍是當事人自己是否能看清個人的情緒或心理狀態與未成年子女的最佳利益並非總是相符。而這也讓引入可以私密使用且智慧人性化的AI科技有了新的可能。

肆、Le姐的使用方式簡介

近兩年AI科技的發展進步神速,特別是2022年底如ChatGPT這類專精於文字生成的AI產品橫空出世,無不吸引世人的關注。而AI於司法領域的應用也已經在國內外有越來越多的例子出現,只是其中主要還是應用在刑事案件與民事案件,畢竟有比較清楚的法律與事實作為法官審斷的基礎,AI的應用也比較容易有具體的效能展現。相較起來,帶有長久心結與複雜人際關係的家事事件,雖然在部分事件中(例如決定是否判離婚或未成年子女的親權歸屬)可以用AI作預測,但顯然難以直接應用於現場充滿複雜人際關係問題與許多愛恨情仇累積的家事事件。

在這樣的背景下,我們認為近年大量實際應用的生成式AI提供了一個新的機會,讓「AI輔助親權裁判預測系統」[11]作為家事調解委員、社工與當事人的連結橋樑,讓後者在調解的時候可以從更客觀、更理性的角度審視自身處境,並了解法院在親權裁判中的考量因素。這不僅有助於當事人釐清問題癥結,也能更有效地為調解或訴訟做好準備。以下我們先簡介生成式AI對話機器人Le姐系統的應用方式。(此處感謝臺北地方法院家事庭李莉苓庭長與士林地方法院家事服務中心鄭清芳社工師所提供的專業與實務意見。)

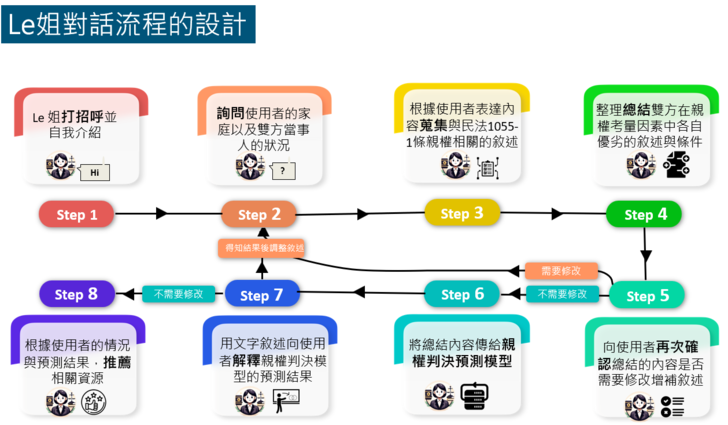

圖一:Le姐的對話流程

一、使用者(可能是當事人自己,或是當事人與社工一起)進入「AI輔助親權裁判預測系統」的網頁:https://hssai-custodiai.phys.nthu.edu.tw/,會先看見一個對話框,其中Le姐被設定為調解委員的助手,會按著民法1055-1條的精神,協助使用者在對話中逐步釐清整件事情的樣貌,並了解從法院的角度會如何評估各項資訊對親權爭取的影響,最後提供親權裁判預測(相關的技術原理說明請見附錄一)並相關說明。具體的流程與若干測試範例如下:

圖二:AI輔助親權裁判預測系統的使用介面截圖。使用者進入本系統會先看到左側的系統說明,以及右側的「Le姐家事協商好夥伴」對話框,使用者可在瀏覽完使用說明後點選右側對話框的「好,我準備開始對話了!」,開始與Le姐對話。

二、我們利用OpenAI GPT-4o的大語言模型優秀的對話能力,開發生成式AI對話機器人Le姐。通過設計結構化問答的方式,模仿家事調解庭的調解委員,引導使用者以流暢且自然生活化的對話方式陳述父母雙方的條件。這些條件包括經濟狀況、教育背景、是否擁有支持系統,以及與孩子之間的親子關係、未來的教育規劃等關鍵問題。協助當事人以更自然、生活化的方式陳述雙方狀況。使用者不必擔心會被如何整理自己的處境,只需要簡單回答Le姐一步一步的提問即可。如果覺得之前回答得不好也可以後來再補充,或是乾脆重新再來過即可。由於對話不會被後台紀錄,也不會詢問當事人的個人資料,所以使用者可以在家安心重複多次測試,與進到法院調解或訴訟的氛圍完全不同。

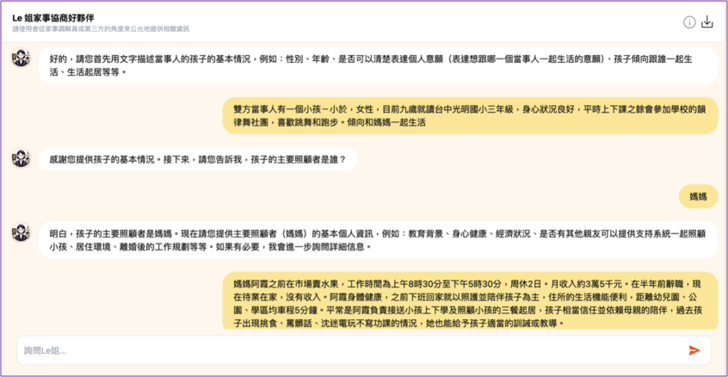

圖三:與Le姐對話示例圖。在對話的過程中,Le姐會主動引導使用者描述雙方與孩子日常相處情景、雙方現況等關鍵問題,使用者可以生活化的口語與之對談。過程中如果使用者沒有表達清楚Le姐也會適時地追問。在問完雙方的情況後,Le姐會自動總結雙方有利不利的敘述,並請使用者確認他的總結是否需要修改補充,如無,Le姐就會準備將總結好的內容在本團隊開發的親權判決預測模型[12]做結果預測。

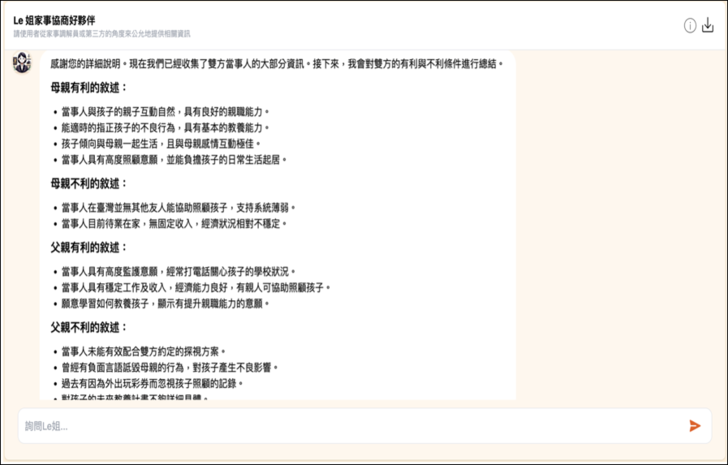

三、系統會自動將當事人提供的資訊,轉換為較為正式且法律化的語言,與判決預測模型在訓練時使用的判決書用語一致。此時也會從輸入的文字中整理出當事人雙方對於爭取親權的有利條件、不利條件,以及無關的條件。並且請使用者確認是否需要修改。

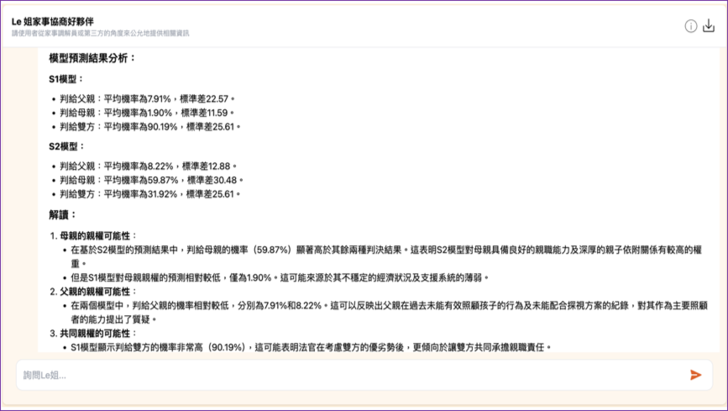

圖四:Le姐整合使用者所提供的資訊,轉化為法律常用的文字。

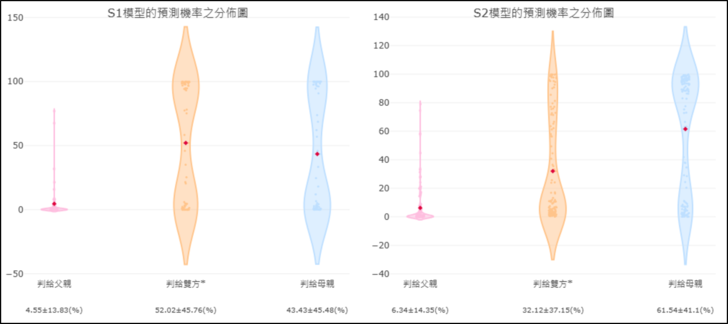

四、Le姐將AI親權裁判預測模型所預測的結果輸出。有別於過去分類模型只提供一個預測結果,當AI預測錯誤,使用者就會因難以甄別而被錯誤的預測結果所誤導,本系統所提供的預測結果是以機率分佈圖的形式呈現(也就是父親獨任親權的機率分布、母親獨任親權的機率分布、以及雙方共任親權的機率分布),包括多次預測之間的平均值與標準差。Le姐也會同時生成這個結果的自動說明,以文字說明的方式表達可能的情況,協助當事人更加理解AI預測結果的意涵。

圖五:Le姐根據輸入資料所預測的親權裁判機率。

五、當事人若對預測結果有任何疑問,亦可隨時向Le姐提出,並獲得即時的回答。而Le姐也會重複提醒這個預測結果只是提供參考、最後仍須以法院裁判為主。有興趣的讀者可以參考以下模擬的對話輸出紀錄[13]。

圖六:Le姐呈現兩種模型預測結果之文字解讀供使用者參考。

Le姐做完結果解讀後,會詢問使用者是否要下載對話紀錄。有需要的使用者可點選「下載對話紀錄」之按鈕以保留本次與Le姐的對話內容,包含模型預測結果與結果解讀等資訊。由於Le姐的後台不會記錄使用者的對話內容以確保隱私不外洩,所以使用者如果需要把結果提給調解委員參考,或是用此次輸入的文字內容作基礎來反覆調整測試,都需要先行下載對話紀錄以免遺失資訊。

圖七:按下「下載對話紀錄」按鈕後,會自動跳出整理對話內容並輸出成pdf檔案。

六、最後,此系統也整合出全台各地區的社服機構與相關資源,包括「政府部門」、「法律議題」、「家庭諮商」、「家庭扶助」、「親職教育」、「兒少照顧」、「心理健康」、「多元族群」等八大類型,讓各地使用網路的當事人或社工可以更有效快速的找到適合的服務或協助機構,幫助有需要的家庭(見圖八)。此外,使用者也可點擊「全部區域資源」以查看全台各地的相關資源,或點擊「共同資源」以瀏覽各縣市皆有的共同公共資源。這有助於社工或調解委員在協助當事人的時候,能夠更為有效精準的轉介相關資源給有需要的家庭。

圖八:本系統的「友善資源」介面。使用者可以點選左側的所在地的縣市名稱,右側將顯示該縣市可用的八大類公共資源,與其網頁連結。

對於比較常接觸親權議題的律師、社工、或調解委員,假設對於當事人雙方的情況都有一定的了解或者想要更多評估某些類型個案的情形,為節省操作時間,可直接從「AI輔助親權裁判預測系統」網站導覽列的「模式選單」選取需要的模式逕行操作。本系統有三種不同的輸入模式,「模式一」只須點選符合的選項,比較快速但準確率較差。「模式三」需要同時輸入選項與文字,較為耗時但準確度較高。「模式二」僅需直接輸入文字描述,輸入時間與準確度界於前兩者之間。建議使用者先記錄下心目中的個案狀況,再依最合適的資訊表達方式來使用[14]。

伍、不只是預測:Le姐促進雙方調解的特色設計

從以上的對親權事件的法院調解背景,以及調解委員與社工在協助當事人的侷限性,以及Le姐家事協商好夥伴的大略使用說明,我們認為Le姐未來在親權調解上可能可以扮演一些關鍵性的橋樑角色,彌補個角色不足之處來促成調解的進行。主要的幾點設計特色如下:

一、有溫度的結構性對話:Le姐的背後有團隊設計的結構性對話,避免過於單調僵化的選擇題式的選單勾選,而可以自由地用自己的表達方式描述。即使偶有不清楚或未提供具體內容的部分,Le姐也會用同理性而非強迫性的語言來提醒,將對話引導回蒐集資訊的主軸。藉由Le姐的提醒,使用者也可能發現有些與親權相關的資訊可能是自己忽略的(例如是否有時間接送孩子、了解她學校的狀況、是否準備了扶養計畫等)。

二、協助當事人理性表達:如果當事人直接面對社工或調解委員等真實人類,難免會需要相當多的時間來處理自己的情緒以爭取認同感。使用Le姐的時候,因為當事人知道背後是AI而非真人,比較可以減少情緒性的期待,也就能較為冷靜地整理自己的處境。這裡需要強調的是,Le姐的對話是屬於有結構性的多輪對話,可以一步一步來詢問關於孩子、主要照顧者與非主要照顧者的情形。這可以強化調解或訴訟前準備階段,讓後續更順利的進行。

三、更了解司法裁判的重點:家事法官處理親權酌定主要的法律依據就是《民法》1055-1的「未成年子女的最佳利益」,但是當事人往往更關心的是「自己的最佳利益」。兩者雖然說密切相關,但一般父母容易因為自己的心態而有所混淆。透過Le姐的對話與轉譯使用者提供的資訊,並摘要出有利不利或無關的事項,可以讓當事人更了解法院的用語與思維邏輯,也能讓他們意識到自己所陳述的事實,在法律上可能被如何詮釋。這有助於當事人跳脫個人主觀的情緒與觀點,以更客觀的角度來評估自身狀況。

四、提升AI素養降低依賴:為了避免對AI過分的依賴,本系統同時提供兩種不同的AI模型所預測的結果[15]。因此雖然比較單純的案件會有一致性,但在一些困難案件或雙方條件接近的時候,就可能會有差異。同時我們也提供多次預測之間的平均值與標準差。這也就是提醒當事人可以有不同的思考,要用更全面地理解判決的可能性,避免過分倚賴AI的單一預測結果。系統也會鼓勵使用者重新用不同的角度來使用,藉由多次的使用更清楚瞭解法院所關心的因素,以此善用AI的優勢。

五、提供解釋與補充資訊:由於大部分民眾或當事人可能不熟悉圖表的呈現方式,所以Le姐還可以將這些AI模型輸出的結果自動解讀,以文字說明的方式呈現不同判決的可能性分布及相關數值。這能協助當事人更加理解AI預測結果的意涵,並釐清哪些因素可能對親權判決產生影響。但是Le姐也會提醒獲得親權機率較高的當事人(可能是同住方)與機率較低的當事人(可能是探視方)各自所需要注意之處,並如何繼續維持良好的親子關係與互相合作,免得無法成為友善父母而影響孩子的最佳利益,或讓法院日後有改變裁定的機會。

六、雙面俱陳建立溝通要點:一個常見的質疑是,如果不是第三方公正的調解委員輸入相關資訊,而是讓當事人回家自行使用,豈不是容易只輸入對自己有利的資訊而讓AI預測對自己有利的結果嗎?確實如此,但也因為這樣,當事人不會完全相信這個預測的結果,因為知道對方也同時會使用同樣的系統而可能得到對其有利的結果。這就形成一個心理上的內在制衡。

更具體來說,當離婚夫妻向法院提出離婚訴訟或親權酌定訴訟的時候,法院通常會先安排調解[16]。在提供關於訴訟相關資訊的時候,僅需加入一個鼓勵當事人先行使用這個「AI輔助親權裁判預測系統」來整理自己的情形,於第一次調解開始前完成並印出帶來調解,或是在第一次調解的時候,由調解委員當場鼓勵雙方回去使用,在第二次調解的時後將所得到的結果帶來。關鍵在於使用者每次使用不過十餘分鐘(依輸入的資訊多寡),可以反覆測試或調整,完全不像進入法院那樣需要一次性的最大化自己的權益,因而攻擊對方或防衛自己。在當事人獨自使用的情形下,雖然無法保證當事人所輸入的資料是公正的,卻可能讓當事人對自己的情形有所準備。當雙方將各自與Le姐的對話過程(不只是預測的結果)印出交給調解委員的時候,調解委員就能更清楚的看到彼此角度對於孩子的態度與想法,並且就其共同的部分加以確認,提高雙方共識與互信,而對雙方看法不同的部分進行釐清調解。

簡言之,並非AI或Le姐本身足以調解複雜的家事事件,而是藉由與Le姐的對話,協助雙方冷靜整理個人的觀點與相關事實,提供調解委員可以更有效聚焦「未成年子女最佳利益」,協助對彼此不滿或抱怨的雙方仍能超越自身的情緒或傷痛,就孩子的最佳利益來作協商,提高取得共識與未來合作的機會。而AI根據過往家事法官的裁判而提供的預測結果也將成為調解委員的法律助手,可以協助解釋為何某些因素是法院所看重,但另一些因素卻可能沒有當事人想像中的重要。在此脈絡下,可以發現Le姐的多輪對話整理與AI預測的結果剛好可以輔佐調解委員在親權爭議上的法律專業需求,協助雙方當事人更為客觀理性、了解法院在親權裁判時所考量的因素,縮小個人期待與司法實務上的落差,從而提升調解的成功率,減少不必要的司法資源耗費。

陸、應用限制

家事事件相當複雜多樣,而親權爭議只是其中一項。不過相較其他的家事事件,親權問題所牽涉到的不只是當事人的權益,更是未成年子女的人生與未來。就如同許多AI實際應用的情形,本文所介紹的「Le姐家事協商好夥伴」是先從離婚後的親權酌定作為主要的應用場域,能協助的相關案例仍屬有限。具體而言,本系統目前只能協助雙方當事人均有意願爭取未成年子女親權的酌定事件,畢竟如果只有一方有意願、雙方都無意願、或是雙方已經可以自行協調結果,親權預測的結果就很清楚,完全用不到這個系統的協助。同時,本系統不能處理如親權改定或選定的事件,因為後兩者所需要考慮的要件與親權酌定已有顯著的不同[17]。

此外,雖然AI預測模型的訓練是透過法官裁判書中的文字,已經是去除性別身分的「聲請方」與「相對方」,但是為了方便使用者的習慣,Le姐的對話設定還是會以父親或母親等常見用語來與使用者溝通,增加親切感與當事人的情境。因此透過大型語言模型的解釋或轉換,難免可能因為使用者輸入的文字帶有傳統性別刻板印象的描述,因而導致解讀或預測的結果也帶有性別刻板印象。這類因為文化傳統與語彙使用情境的影響,在家庭事件中幾乎不可避免,但是如果使用者能以不同描述方式表達,應該可以大幅減少可能的誤導。

柒、未來展望

本文藉由簡介「Le姐家事協商好夥伴」(包含在「AI輔助親權裁判預測系統」中)的設計理念與使用方式,提供一個讓生成式AI與相關科技協助家事紛爭解決的方式:雖然有AI對司法裁判結果的預測,但重點是在於如何讓當事人藉由反覆與AI對話整理自己的狀況與訴求,學習了解法官對未成年子女最佳利益的判斷標準,因而讓自己準備好與調解委員並對方合作,一起將孩子的利益放在兩人的恩怨之上,減少不必要的司法訴訟與對家庭更多的傷害。因此其教育性或輔助性可能還更具重要性。類似的AI功能,如協助當事人重點整理、資訊統整提醒、雙方調解協商、或裁判結果預測等等,應該也有機會應用於其他民事或刑事案件中,有待更多相關專業人士投入開發。

「AI輔助親權裁判預測系統」已經開始在若干地院作初步的推動與介紹[18],讓所屬的家事調解委員與社工可以更多使用。目前「AI輔助親權裁判預測系統」平均每日有100個不同的IP造訪。未來除了繼續與其他地院或社福機構合作來增加應用機會,甚至也不排除再增加AI模型的功能,協助其他類型的家事事件或其他需要調解協商的民事事件。如前所述,AI應用調解本是一種新型態的科技嘗試,希望能有助於「AI公共化」的實踐[19],讓社會上更多人可以享受到「溝通協調式AI」在實務上對於人際互動所帶來幫助,而非大部分人所以為AI科技終將造成人際疏離的刻板印象。

[7] 相關研究可參考,例如:戴東雄,民法親屬編修正後之法律疑問,元照,2000年;施慧玲,子女最佳利益與離婚後親權行使,2008年,收於:林秀雄,民法親屬繼承實例問題分析,二版,五南,2012年;鄧學仁,離婚後子女親權酌定之問題與對策,月旦法學雜誌,191期,2011年4月,頁40;李立如,離婚後親權酌定事件中的子女最佳利益,中原財經法學,45期,2020年12月,頁13。

[8] 黃詩淳、邵軒磊,運用機器學習預測法院裁判——法資訊學之實踐,月旦法學雜誌,270期,2017年11月,頁88-90。;黃詩淳、邵軒磊,「酌定子女親權之重要因素:以決策樹方法分析相關裁判」,國立臺灣大學法學論叢,47卷1期,2018年3月,頁317;黃詩淳、邵軒磊,人工智慧與法律資料分析之方法與應用:以單獨親權酌定裁判的預測模型為例,國立臺灣大學法學論叢,48卷4期,2019年12月,頁2035。

[11] 「AI輔助親權裁判預測系統」的網址是:https://hssai-custodiai.phys.nthu.edu.tw/(最後瀏覽日期:2025年4月11日)。其首頁就有基於大型語言模型設計的AI對話機器人,「Le姐家事協商好夥伴」可以直接使用。但是該網頁中還有其他不同模式的親權裁判預測功能與友善資源連結。讀者可以自行參考。

[12] Yining Juan, Chung-Chi Chen, Hsin-Hsi Chen, and Daw-Wei Wang. 2023. CustodiAI: A System for Predicting Child Custody Outcomes. In Proceedings of the 13th International Joint Conference on Natural Language Processing and the 3rd Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations, pages 10–16, Bali, Indonesia. Association for Computational Linguistics.

[13] 更多的模擬對話紀錄可以參考以下的雲端檔案:https://drive.google.com/drive/folders/1Jonu4ANHa4eo-t-ci1v2Dtgdem0RpCMF(最後瀏覽日期:2025年4月11日)。

[14] 可參考「AI親權裁判預測系統」的「使用說明」:https://hssai-custodiai.phys.nthu.edu.tw/user-guide(最後瀏覽日期:2025年4月11日)。

[15] 可參考「AI輔助親權裁判預測系統」的「技術說明」:https://hssai-custodiai.phys.nthu.edu.tw/technical-guide(最後瀏覽日期:2025年4月11日)。

[17] 例如親權改定的情形下,法官通常會優先考慮「繼續性原則」,也就是除非目前的主要照顧者或擁有親權的一方明顯不適任(如經濟能力不足、家暴或疏於照顧的明顯事證),而不見得會以親子關係等因素做為主要考量原因。這部分就會牽涉到客觀證據的認定,而非價值取向的比較衡量,無法單由使用者輸入到AI的文字做判斷。

[18] 可參考以下的新聞稿:臺灣臺北地方法院(2024, April 19),臺灣臺北地方法院AI研討會掀起司法新紀元:智慧調解提高雙贏機率,[新聞稿]司法院. https://tpd.judicial.gov.tw/tw/cp-2850-2454036-8938d-151.html(最後瀏覽日期:2025年4月11日);臺灣士林地方法院(2024, July 2)),家事調解委員研習活動:生成式AI對話機器人—Le 姊家事協商好夥伴,開創AI與家事調解的新時代,[新聞稿]司法院.https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-1119620-77ae5-1.html(最後瀏覽日期:2025年4月11日);臺灣新竹地方法院(2025, February 12),邀請清華大學王道維教授講授「生成式 AI 落地應用於家事調解」,[新聞稿]司法院. https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-1251591-7083e-1.html(最後瀏覽日期:2025年4月11日)。

[19] 王道維與林昀嫺,「如何用AI創造社會共善?──AI公共化的契機」,台灣人工智慧行動網(202年8月14日)。引用網址:https://ai.iias.sinica.edu.tw/how-to-create-common-good-in-society-with-ai/(最後瀏覽日期:2025年4月11日)。後續有些微修改或補充可見於王道維的部落格:https://blog.udn.com/dawweiwang/148733003(最後瀏覽日期:2025年4月11日)。