有一齣戲,劇本很離譜,演員超認真,彈幕滿屏咒罵該死的編劇,寫那啥玩意兒!蠢笨壞齊備,狗血灑滿,硬生生糟蹋一眾好演員。

有場戲:男主看著他深愛的女主投入男二的懷抱,因著之前鋪陳的千絲萬縷,他只能黯然出局。他離開的那一幕,沒有正面鏡頭,只有背影—那踉蹌的腳步,低垂的後腦勺,前傾的雙肩,完整演繹他內心的破碎傷痛。

認真的演員讀通劇本、融入角色,即便背影也能讓人共情。從男主的背影接到他回家之後的崩潰痛哭,畫面穿插剪接曾經甜蜜的過往對照現今的酸楚,隔著屏幕的我,心都跟著痛了......。劇情雖狗血但也變得合理起來。

評論說這齣戲編劇太拉,如果劇情合理,應該有更大的聲量,不至撲到無聲無息。

全是編劇的錯嗎?絕不是!

在一個影視製作團隊裏,編劇的權限沒有外界想像的大,絕無可能下筆定生死。上有導演、製片人,再上還有資本方。編劇經常是照著多方妥協後的結果來執行,背離初衷是稀鬆平常的事。

想起很多年前,初出茅廬的我,在某製作公司當小企劃。當時有個案子,做卡拉OK伴唱帶,唱的是鄉土風台語歌,業主人很接地氣,點子也不少。他的構想是一位母親找尋失散骨肉,每找到一處總恰巧失之交臂,悲情的歌聲適時響起,就這樣重覆好幾段,把要唱的歌唱完。

到了末端,有點編無可編了,業主就說:就讓那三個小孩坐上計程車,媽媽出現時車已發動要開了,三個小孩隔著後窗哭喊媽媽,媽媽哭著追車但追不上,只能眼睜睜看著人車漸行漸遠,再次擦身而過......。

那時我只是一根小小蔥,人微言輕,但真憋不住。

我說:"要不要換個交通工具?搭飛機、坐火車,到點出發沒法兒攔很合理,但計程車就怪了,乘客在後座哭成一團,不能讓司機停車嗎?或者司機自己也該主動停車看看是怎麼回事吧!"

業主聽了很不高興,好像我不識趣,壞了他的布局。

還記得他氣乎乎地說:"啊司機沒聽到小孩在哭不行嗎?"

"行啊,要不要加一行字幕說明司機是聾啞人士所以聽不到......"

業主捨不得追加預算到火車站拍,最後還是照業主的意思做,當然也沒加什麼字幕,出錢的永遠最大!

成品出來業主很滿意,他說很多人感動的從頭哭到尾,沒有人反應計程車那段很奇怪,這倒顯得不斷尬笑的我是個沒血沒淚的冷血動物。

我曾認爲那位業主素質低、沒文化、通俗當有趣。時光匆匆數十載,才覺悟是我膚淺了!群眾大多盲目,人云亦云,跟著廣告(潮流)走,追逐眼睛看得見的遠超眼睛看不見的......。

書讀的再多,再有錢,也離不開這個框架。

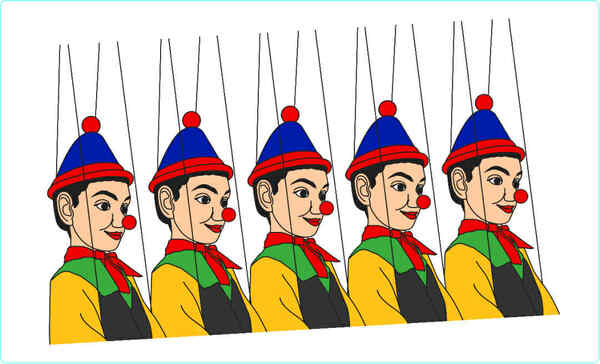

只能說這個世界本就是個草台班子吧!

我幹嘛這麼較真!