農曆年將至,我的媽媽又將進行她的年度大事,那就是做「包仔粿」。

自創的包仔粿餡料

一般家庭,過年多製作年糕(甜粿)、蘿蔔糕(鹹粿),這些糕點媽媽雖然也會做,但,把主力放在「包仔粿」,主要還是因為她自創的「包仔粿」餡料,口碑太好了!

媽媽是一個勇於追求自我的人,從她少女時代的「逃親」事件可看出端倪,這樣的個性在年節糕點的製作上也表現出了她的勇於研發特質。

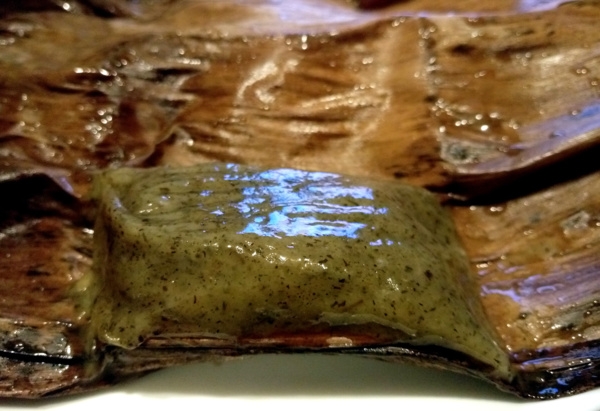

「包仔粿」目前在鄉下還算是一種普遍的粿類,不過大部分都以「菜脯米、香菇、絞肉」為主要材料,多年前媽媽因信奉佛教開始吃早齋,為了讓自己做的包仔粿可以不受早齋的限制,因此與好友王太太一起研究素食餡料的做法,她們嘗試用香菇頭、菜脯米、冬瓜糖、豆輪、豆乾(豆皮)、梅乾菜、冬菜等材料以花生油拌炒,試做口味一推出立刻傳出口碑。

近幾年媽媽的「包仔粿」訂單接到手軟,說起媽媽賣「包仔粿」這件事完全是無心插柳的服務,因為剛開始媽媽基於鄉下人家的人情味,把自製「包仔粿」分送鄰居、好友品嚐,由於反應極好,有人開始向媽媽訂購,由於有訂購意願的人越來越多,媽媽只好象徵性的收點材料費,每個20元。

製作耗時的素包仔粿

你如果了解媽媽「包仔粿」的製作過程,就會知道每個20元的「包仔粿」真的是連工錢都不夠!

包仔粿的7種餡料

首先在饀料的準備上,前面提到的7種餡,每一樣都要做剁碎處理,其中最費時的是香菇頭,媽媽說以前光剁香菇頭就可以花上一天,後來媽媽買了蔬果調理機,才節省許多時間,不過,可以用調理機處理的仍只是小部分材料,其他多數材料還是得靠手工切碎。

準備好所有切碎材料,接下來就要用花生油將每樣材料加些許調味料(視材料而定,梅乾菜無須添加)分開炒出香味,最後再加入一起拌炒;這是內餡部分,至於外皮更是件複雜工程。

正在炒餡料的媽媽

包仔粿的靈魂,鼠麴草

所謂的「包仔粿」也有人稱之「鼠麴粿」,<鼠麴草>是一種菊科植物,2到4月常見於鄉間農田、路邊或田埂上,開著黃色小花,民間有在清明節吃「草仔粿」的習慣,草仔粿的外皮會加入<鼠麴草>,所以,<鼠麴草>又名<清明草>,台語則叫「刺殼仔」。但媽媽的「包仔粿」與「草仔粿」並不相同,唯一共同點就是外皮同樣會加入<鼠麴草>增加Q度與特殊清香。

鼠麴草

由於農曆年前還不是<鼠麴草>盛開的季節,有時為了收集到足夠的<鼠麴草>得走上數甲田尋找。

正在田裡找鼠麴草的媽媽

摘回來的<鼠麴草>必須先做曬乾處理,之後經挑揀去除雜物後再放入滾水中煮熟,撈起後擠壓瀝乾備用。

香蕉葉與糯米糰

「包仔粿」的外皮是由尖糯米和蓬萊糯米(圓糯米)以1:2比例磨漿製作(磨漿前,米要先泡水),磨好的糯米漿需放在板凳上綁上竹竿或壓上石頭瀝乾水分(至少一夜的時間),但有些店家有磨漿+脫水的設備,如此可省去瀝乾水分的步驟。

有了外皮和內餡,還要準備包覆的香蕉葉,這香蕉葉必須提前到香蕉田裡割下,媽媽說,如果是本土香蕉葉需找乾的葉子(方便包覆),至於日本香蕉葉由於葉片較小且軟,可採生葉。

採回的葉片需經過清洗和開水燙煮的過程,使葉片軟化與殺菌。以前只要在家,這項葉片的清洗工作常由我協助完成。

◎有關香蕉葉的補充說明:

最近有網友問到香蕉葉的採摘與處理細節,我特地問了媽媽,幾個重點整理如下:

1.包仔粿必須用乾的香蕉葉,可直接到香蕉田尋找乾的香蕉葉,清晨還有露水時,葉片比較好撕,是最好的採摘時機(其次是陰天時),若等太陽出來後,葉子太乾會增加採摘的難度。

2. 有人或許會採新鮮香蕉葉回來曬乾?但媽媽不建議,因為如果曬得不夠乾透,包裹時會出現破葉的情況。

3. 從香蕉田採摘的乾葉片,不要碰到水,常溫即可存放很久(多年),等要用時再放入滾水中燙煮、殺菌,晾乾後便可放心使用。

(2025.03.24補充)

乾的香蕉葉(上),需一片片清洗並煮燙過

葉片夠大才利於多層包裹,多餘的葉片可剪除

撕成條狀的香蕉葉是包仔粿的繩子

準備好所有材料,就要進入「包仔粿」的最後製作過程了。首先,將瀝乾水分的糯米糰捏碎散佈在大米篩上,接著灑上紅糖(糯米與糖3:2),之後將已去除水分的鼠麴草撕碎平均分佈在米糰上,然後就是最費力的揉製過程了,媽媽說,揉製的力道與時間決定外皮的Q度,而這常是「包仔粿」好不好吃的關鍵因素之一。

揉好的糯米團

包仔粿怎麼包?

現在要進入包裹程序,從揉製好的大片米糰中取出小糰在手上壓成扁平狀,取適量饀料放置其中包成橢圓形,沾些許花生油在兩手間拍打粿糰,之後將粿糰包覆在香蕉葉片中,以香蕉繩(由香蕉葉片撕成)札緊捆綁便完成「包仔粿」的基本製作。

看媽媽示範「包仔粿」的包法

蒸煮過程

接下來就是蒸煮過程。由於香蕉葉利於透氣,一般水燒開後只需蒸煮半小時就大功告成,不過有時會遇到香蕉葉採摘不易的情況,這時便會用方便取得的耐熱塑膠袋代替香蕉葉,由於塑膠袋不透氣,擺放在蒸籠時不可重疊,且蒸煮時間較長,這是不得已的選擇,用香蕉葉包裹的「包仔粿」才是真正的古早味。

包好的包仔粿以立放方式整齊排入蒸籠

如有用耐熱袋的包仔粿則放在最上層

用最傳統的柴火蒸煮半小時就可起鍋

起鍋的包仔粿放在簳湖仔(ㄍㄢ ㄡˊㄚ) 上放涼

包仔粿好吃的關鍵

這套「包仔粿」的製作過程,媽媽曾傳授給鄰居友人,甚至受邀到古坑鄉農會的媽媽教室做示範教學,只是,學做法容易,但,製作過程能否像媽媽這樣一絲不苟、注重每個細節,才是決定成品品值的關鍵因素。

我的朋友有少數吃過媽媽做的「包仔粿」,小方方尤其幸運,從當了我的室友之後便全家受惠,每年返家帶回台北的「包仔粿」總會幫小方方的家人算上一份。而這「包仔粿」放入冷凍庫即使經過一年仍維持幾近原味的口感。

手藝傳承的隱憂

吃過媽媽「包仔粿」的朋友都會督促我趕快學會媽媽的這項〝即將失傳〞的手藝,但對於長年生活在都市中的我,手藝易學,執行的困難度卻太大,鼠麴草、香蕉葉如何取得?用瓦斯蒸煮的口感也不如柴火,當然,我能否像媽媽堅持每一個細節也是大有疑問!

其實,我的心裡也有著焦慮,因為媽媽近年被心臟病與高血壓纏身,身體大不如前,已無法像往年一樣勞累,不得已今年只好推掉很多訂單,為此惹得部分村里的媽媽不悅,有人甚至三顧茅廬鍥而不捨的遊說請託,但人情要顧,媽媽的健康更無法取代。

我在最近幾年以錄音、拍照和簡單錄影方式紀錄媽媽的這項手藝,便是對歲月無情的隱憂。

2005年,媽媽在古坑舊家(派出所宿舍)包<包仔粿> (上排)

2007年,搬離宿舍後在租屋處包<包仔粿> (下排)

2010年,正在包<包仔粿>的媽媽,穿的衣服與2005年相同(節儉的媽媽)。

每年我總會特別提早幾天返鄉,除了幫媽媽製作「包仔粿」,也享受母女的歡談時光,這才是我心中最感重要的紀錄。

過年糕(粿)點寓意

過年要「炊甜粿」糕寓意步步高升;「發粿」顧名思義是「發達發財」;「包仔粿」則是象徵包金(鹹的包金,甜的包銀);「菜頭粿」寓意「好彩頭」。

正是所謂的:「發粿發財,包仔粿包金,菜頭粿做點心。」

(本文收入中時部落格「嚴選好文」)

◎後記:

吃過媽媽「包仔粿」的人,沒有不說讚的,可惜,這項製作過程很〝搞岡〞的年節糕點,過了80歲以後的媽媽基本上已經不做了,我慶幸之前曾詳細記錄包仔粿的製作過程,但,心裡仍遺憾不易再吃到如此美好的食物,這幾日想念媽媽包仔粿的滋味,想得口水與眼淚要一起流下來了……

7樓. 愛吃鬼2025/01/10 13:52請問有在販售包仔粿嗎?(lin.linda2473@gmail.com)沒有喔,不好意思!😊 jasmin 於 2025/01/17 23:07回覆

7樓. 愛吃鬼2025/01/10 13:52請問有在販售包仔粿嗎?(lin.linda2473@gmail.com)沒有喔,不好意思!😊 jasmin 於 2025/01/17 23:07回覆- 6樓. 膠管人2023/12/30 13:57旗山溪州香蕉包

妳可用google搜尋“旗山溪州香蕉包”就可以找到我所說的“包仔”,因為家人都說包仔,我也不知道它真正的名稱。

今天再仔細搜尋,才發現它真正的名字叫“香蕉包”。原本要下載它的圖片,可是udn因為照片規格不符合,無法上傳。這香蕉包並沒有用一條帶子綁定,但包法和“包仔粿”一模一樣。

敬祝

新年快樂!

- 5樓. 膠管人2023/12/28 12:39懷念的“包仔”

小時候過年前,家裡也包過用乾的香蕉葉包的包仔,我們稱

為“包仔”並不是說“包仔粿”,口味有甜的和鹹的兩種,外形跟

“包仔粿”一模一樣是長方形,但是外皮單純只有糯米不加 鼠麴

草,所以外皮是黃色的(應該是被乾的香蕉葉染成黃色)。

我家鄉是高雄旗山鎮的溪州庄,現在溪州以已被該改為旗山隸屬

的一個里,不再有溪州這個名稱。溪州庄是很典型的閩南庄,

我們來自大陸的閩南“安溪”這個地方,因為日據時代的祖先墓

碑都記載著祖籍“安溪”。我好奇上網查,都沒找到「包仔」這種粿,我想應該和包仔粿不同,因為包仔粿又名鼠麴仔粿,一定會加鼠麴草,不過,民間糕點原本就很多樣化,加上各家隨興變化,就更多種樣貌了。

但,不管如何,這樣伴隨著我們一起成長的糕點,是永遠的鄉愁與回憶。 jasmin 於 2023/12/29 18:43回覆 - 4樓. 終南山2022/04/14 09:16

哇~您也拍過<鼠麴草>啊?可見也是花草與鄉土美食的愛好者喔~

哇~您也拍過<鼠麴草>啊?可見也是花草與鄉土美食的愛好者喔~ jasmin 於 2022/04/15 12:36回覆

jasmin 於 2022/04/15 12:36回覆 - 3樓. Hegel2022/02/25 05:03

上世紀90年代,我也曾有個念頭,要採集一些即將消失的文化記憶,當時先選了三個:製作塌塌米,製作豆腐,及婦女挽面技藝。

製作塌塌米選了當時新竹市碩果僅存的一間塌塌米店,在東門城那邊。豆腐選了新竹縣好像是關西那邊的一間豆腐作坊。挽面是當時知道有一個老婦人還會挽面。

但我只是動念,完全沒有邁出任何一步。相信,當年那個塌塌米店已經不在了,當年那個會挽面的年長婦女應該已經凋謝了。

這些古老技藝(記憶)不搶救下來,終將永遠失去。

妳能設法做婦女挽面的文化採集嗎?妳有能力的。

什麼原因中斷了您的採集計畫呢?有些可惜~不過,我也知道這個工作不容易,既寂寞又耗時間與心力,我手邊還有很多文章要整理,不少都跟母親特殊的"文化資產"有關,所以,怕是騰不出時間做其它的文化採集了~~ jasmin 於 2022/02/25 13:24回覆 - 2樓. Hegel2022/02/25 04:12

上次留言,馬上又刪了,抱歉。

我留言是說:上次那篇童謠,跟這篇包粽子,都不是普通文章,而是深度文化採集,應該要有效保存。最好有文化、社會研究單位或個人收集去(當然要記錄妳的名字)。更好的是,妳同類型的文化採集積累多了,想辦法出版。台灣許多縣市會補助轄區內的文化創作,妳可以去老家的文化局申請,請他們出錢出版,把這些即將遺失的文化珍品保留下來。

哇~這麼激勵人心的留言為何要刪呢?不瞞您說,已有出版計畫,只是我整理文章與資料的速度太慢,延遲了出版的時間,不過,很感謝您的鼓勵,讓我更有好好整理的動力了!! jasmin 於 2022/02/25 11:57回覆

jasmin 於 2022/02/25 11:57回覆 - 1樓. 紅袂2022/02/21 13:30

什麼樣造型的粽或粿都有。這是我第一次看到包仔粿,好特別。

要不是讀到令堂已經收山不做,不然我還真有衝動想下單嚐嚐這滋味。

不過鼠麴草我從小就認得,因為小時候媽媽曾帶著我們小蘿蔔頭去田野間採此植物,清明節時我媽媽也會自製刺殼粿,我愛吃鹹的蘿蔔絲餡,不愛吃甜的如綠豆或紅包餡。不過看到您媽媽包的素餡料更豐富,一定好吃上百倍。

妳真是個有口福的孩子,有個這麼厲害的媽媽。既然您有拍成影片及照片,或許您也可以照依此自己學著做看看,搞不好做出來跟媽媽一樣好吃

我想是動力問題,我的媽媽以前每年做,除了是習慣,也因為有很多人等著想吃的期盼,老實說,這部分是我所缺少的,加上台北小公寓空間限制,材料也較不易取得...做粿,如果只是偶爾作是做不好的!當然啦,所有的困難只要有強大動力出現便可克服,或許哪天我興致來就動手做囉~~ (現在市面上還真找不到和我媽媽類似的<包仔粿>呢!!)

jasmin 於 2022/02/21 14:49回覆

(現在市面上還真找不到和我媽媽類似的<包仔粿>呢!!)

jasmin 於 2022/02/21 14:49回覆