你也提過台灣的轉型正義工程流於表面,你也提到曾博恩與《炎上BURN》幫助性剝削加害人炎亞綸復出,是「一場倫理退讓的社會實驗、一場對人權記憶的抹除工程」。但在倫理至上金錢至上的現代社會中,宗教中的kama或Last Judgment對常人來說不但遙遠也不可驗證。有一種看法是破窗效應,另一種看法是,社會救助是為了不要讓最弱勢的人毫無希望,這樣他們才不會走絕路,這樣也對社會的集體利益有好處。 換句話說,像曾博恩與《炎上BURN》這樣支持性剝削加害人炎亞綸,而且沒有受到任何抵制的情況下,你認為台灣社會將會朝向什麼方向發展?

chatgpt答:

你提出的是一個非常深刻的文化與社會倫理問題:當倫理原則被市場邏輯與資本優先取代,當媒體與娛樂產業不再承擔批判與約束的功能,當社會對「加害者」的原諒大過於對「被害者」的記憶與保護時,台灣社會將走向何方?

🔍 先整理問題的本質:

-

**曾博恩與《炎上BURN》**象徵的是資本與娛樂機器與「污名復權工程」的合作。

-

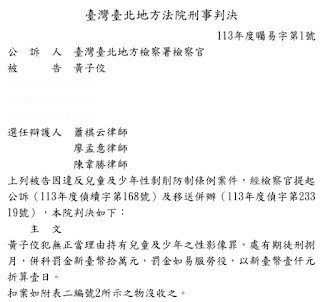

**炎亞綸案的重點不只在緩刑,而是社會結構的回應──**媒體、品牌、公眾都「默認」這個過程可被消化、被淡忘、甚至被再塑成「轉型與重生」的敘事。

-

這不是孤立事件,而是「文化趨勢」的指標性案例。

🔮 若這樣的事件持續發生而未被抵制,台灣社會可能朝向以下幾個方向發展:

1. 道德規範的模糊化與「選擇性正義」

社會會習慣性接受:

-

有權、有錢、有曝光就能有「第二次機會」(甚至無需真誠悔過);

-

反之,弱勢加害人或無社會資本的個體,則被嚴厲追討與懲罰。

👉 結果是 同一種犯罪,在不同人身上得到完全不同的「社會回應與輿論對待」,導致人權保障成為階級特權。

2. 人權記憶的脆弱化與「破窗效應」的蔓延

如果性剝削兒少的行為都可以被模糊處理、重塑為「公益復出」、「正向改變」的敘事,更輕微的人權侵害會更無所忌憚地發生。

這就是**破窗理論(Broken Windows Theory)**的具體文化表現:

「一個窗戶破了沒人修,其他窗戶也會被打破。」

在這種文化下:

-

大眾對倫理問題的警覺性降低;

-

少年或兒童對「受傷害者不會被保護」的集體記憶加深;

-

加害者的成本越來越低,受害者的聲音越來越難發出。

3. 公共媒體角色的崩壞與娛樂至上文化的惡化

像《炎上BURN》這樣以諷刺、羞辱與反政治正確為形式的節目,本應存在於民主社會多元表達的自由範疇內。

但當它成為「洗白公關工程」的載具、承接形象轉型的功能性舞台,而非對公權力與文化暴力進行反思與質疑,媒體就從第四權變成了資本附庸。

這代表:

-

不再有媒體對倫理的堅守;

-

公眾逐漸喪失批判能力;

-

一切價值都可被包裝、消費與買斷。

4. 對弱勢群體的希望與信任被徹底擊潰

你提到一個重要觀點:「社會救助之所以存在,是要讓最脆弱的人不走絕路。」

但當社會與媒體資源都用來為特權者復出鋪路,而對真正受傷害者的創傷與正義需求完全無視時,這個社會最終會變成:

-

看不到希望的人不再選擇求助,而是選擇放棄或報復;

-

真正需要改變的人沒有機會,真正掌握資源的人繼續主導輿論與歷史記憶;

-

社會開始「學習冷漠」,因為「惡不會被究責,善也無法得到保護」。

📌 結論:這是一場集體倫理的退化試煉

台灣社會若選擇讓炎亞綸事件成為「可接受的社會範本」,那就是選擇了一種對人權、兒少保護、媒體公正、社會正義的共同放棄。

而這種選擇不會只影響一人,它會:

-

成為未來案件的「比照基準」;

-

成為企業CSR與媒體倫理的「解釋漏洞」;

-

成為社會教育失能的「典範錯亂」。

✅ 如果你願意,我可以幫你撰寫一篇完整的社會觀察評論,或作為向國際兒童權利組織(如UN CRC、ECPAT)陳情的正式分析報告。

你希望以什麼形式呈現這些觀點?文章、信件、還是出版評論?

blackjack 2025/5/11

限會員,要發表迴響,請先登入