今晚”耶路撒冷四重奏”上半場曲目,正好都和《生命中不能承受之輕》一書,或和電影《布拉格春天》有所關聯,也讓我重溫年少時對愛的體無完膚與無知付出。是的,你不理解它強求不得的輕浮本質,所以那時的愛是沉重的。

楊納傑克:第一號弦樂四重奏《克羅采奏鳴曲》

L. Janáček:String Quartet No. 1 "Kreutzer Sonata"

貝多芬:F大調第16號弦樂四重奏,作品135

L. v. Beethoven:String Quartet No. 16 in F Major, Op. 135

看完《布拉格春天》必然會迷上的楊納傑克的室內樂、鋼琴曲。而它的兩首弦樂四重奏中,第一號第三樂章一開始的強烈不和諧旋律,會像”固定樂想”(Idée fixe, 白遼士)般,用在電影許多不安的關鍵情緒中。

上回,你帶著我去聽哈根四重奏演出第一二號,我們坐在三樓,今天,二樓第七排。你是經由我走向楊納傑克的……而那場音樂會,變成愛情機緣的必然性。

楊納傑克這首《克羅采奏鳴曲》靈感來自到托爾斯泰小說《克羅采》,故事重心便是落在貝多芬技巧相當困難的《克羅采奏鳴曲》(Kreutzer Sonata)。主角Pozdnyshev 之妻為鋼琴師,他認為五個孩子讓生活變得鄙俗,而當他聽見妻子與小提琴手演奏此曲時,他深信耳中強烈的情感必會使身邊之人也變得陌生,而他的妒忌更被強烈的動物本能左右。最後,出門回家,撞見兩人,短刀拭妻。小說因其恐怖的寫實感起初被禁。

而《生命中不能承受之輕》裡, Tereza喜歡聽貝多芬,就在一個樂團到鄉下演奏貝多芬最後三首四重奏時,來開會的Tomáš 點了一杯白蘭地,於她,這成為了愛情機緣的必然性。(p.67) 僅止於必然性。

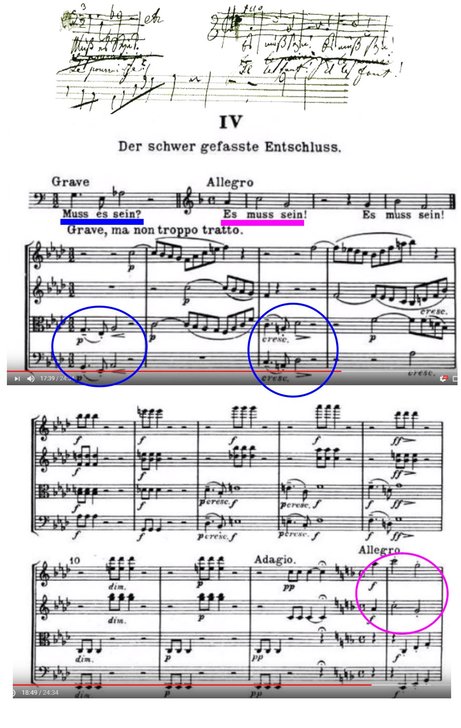

而情慾不分的Tomáš通過Tereza認識貝多芬,第16號弦樂四重奏第四樂章開始的著名主題,” Grave, ma non troppo tratto (Muss es sein?[Must it be?]– Allegro (Es muss sein!)[It must be]…..在聰明的他體內起了化學作用,辯證” 生命質量的輕與重”…….他得到結論: 「只有必然,才有沉重;所以沉重,便有價值。」(p.50-51)

在決定離開瑞士回去捷克找俄國占領下的Tereza時,他聳聳肩說對院長辭職, ”Es muss sein, Es muss sein.” (It must be, It must be.)

當然,我們不能忘記,沉重,或貝多芬註明”難下的決心”,也可以在傳記家Alexander Wheelock手中來自一個荒謬的八卦。業餘愛好者Ignaz Dembscher 想跟貝多芬要op.130手稿私下借練時遭拒,大師朋友Carl Holz提醒,他應該要付” subscription fee”訂閱費用50 Florins, 即便已經首演過。Dembscher說(Muss es sein?[Must it be?], Holz回答(Es muss sein!)[It must be].

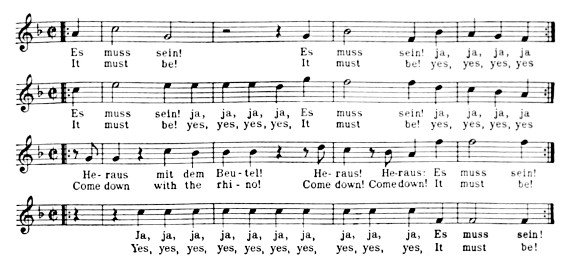

後來貝多芬得知了,大笑,寫了首30秒的卡農"Es muss sein".

而今回首,誰能說,一個風箏般輕盈的愛情,就不夠深刻呢?

(Beethoven - Es muss sein Canon)

參考: Chamber Music: A Listener's Guide