佛教不只反婆羅門思想它也影響了印度教改革

2025/04/28 19:20

瀏覽32

迴響0

推薦0

引用0

佛教不只反婆羅門思想它也影響了印度教改革

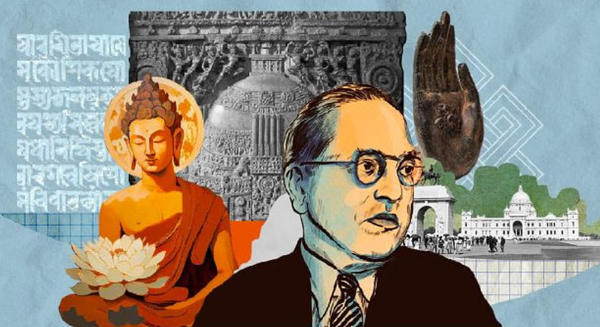

佛教在殖民地的重新發現具有革命性,影響了印度獨立前夕及之後的幾代政治和知識領袖。

在佛教在其發源地發生了什麼事?對殖民官員來說,答案很簡單:它已被墮落、迷信的中世紀印度人遺忘了。對賈瓦哈拉爾·尼赫魯總理來說,它已被包容的印度教所吸收。對於 BR Ambedkar 來說,它已被婆羅門教暴力消滅了。

這個問題的正確答案是“以上皆是”,但從某種程度上來說,也可以說“ 以上皆非” 。直到17世紀,佛教在南印度仍然擁有一批信徒,並在幾個世紀中被人們銘記為婆羅門思想的一個危險而強大的對手。它的殖民地重新發現具有革命性,影響了印度獨立前夕及之後的幾代政治和知識領袖。

從顯赫到無足輕重

直至西元4世紀,佛塔仍是南亞最令人印象深刻的建築。特別是在安得拉邦海岸,像 Dhanyakataka 大佛塔(現稱為 Amaravati 佛塔)這樣的佛教建築高達數百英尺,吸引了皇室、僧侶、商人、武士和工匠的捐贈。寺院 對商業的興趣 促進了德干地區以及安得拉海岸的一些最早的城市化。

在古老的龍樹康達城堡(即如今的龍樹薩加爾水壩所在地),伊克什瓦庫王朝的國王們建造了毘濕奴和濕婆的小寺廟,但這些寺廟的規模與皇后們贊助的佛塔和寺廟相比黯然失色。歷史學家梅霍拉‧戈麥斯 (Mekhola Gomes) 的 文章《去中心化國王:伊克斯瓦庫王國的親屬關係、身分和權力》探討了這種動態。

但到了西元 7 世紀,情況發生了巨大的變化。由於偏愛濕婆教的 儀式和形而上學,以及婆羅門提供的意識形態支持,一波新王朝在次大陸興起,佛教變得幾乎無足輕重。婆羅門思想家和歌手對佛教堡壘發動了一系列 言語 (可能還有身體)攻擊,並奪取了皇室的慷慨。佛教徒 也作出了同樣的回應。在 孟加拉 和 蘭卡,佛教機構保留了足夠的支持以生存並適應時代;在現今的安得拉邦和泰米爾納德邦,它們已經消失。但它們並沒有完全消失。

例如,位於今天的泰米爾納德邦的納加帕蒂南 (Nagapattinam) 的大型朱羅港口,擁有一座令人印象深刻的佛塔,該佛塔由位於今天的印度尼西亞(或可能是馬來西亞)的室利佛逝國王於 11 世紀建造。根據編輯好的《從那 嘎帕蒂南到蘇凡納威帕:對朱羅海軍遠徵東南亞的思考》一書中發表的捐贈碑文,這座佛塔「其崇高程度甚至超過了金山 [須彌山]」。它可能被海外商人使用,也可能被當地泰米爾語社區使用。

考古學家希曼舒·普拉巴·雷伊(Himanshu Prabha Ray)在她的文章《納加帕蒂南青銅器的背景:文化路線和跨國海洋遺產》中 指出,在那裡的挖掘中發現了數百件佛教青銅器。移動儀式青銅器是濕婆派的創新:顯然,這些當地社區與他們的濕婆派鄰居有著共同的做法。朱羅王朝控制下的斯里蘭卡的泰米爾銘文表明,南印度佛教徒甚至向佛陀捐贈動物和長明燈,就像濕婆派一樣。

佛教的漫長“來世”

即使在不再有活躍的佛教社群的地區,佛教的記憶和政治效用仍然十分重要。歷史學家喬納森·沃爾特斯 (Jonathan Walters) 在《安得拉克里希納河流域的佛教》一書中撰寫的“重訪 Dhanyakataka:後佛教時期安得拉邦的佛教政治”一章中,研究了 12 世紀當地國王、科塔王朝凱塔二世 (Keta II) 的碑文。科塔斯人在現今安得拉邦阿馬拉瓦蒂的一座古老堡壘中統治這座城市,這座堡壘曾與大佛塔內的貿易機構有聯繫。

在大佛塔被廢棄後的幾個世紀裡,這座城市仍然被視為神聖的城市。它的新宗教中心是濕婆神廟——正如沃特斯所指出的,其地基的頂石取自佛塔。 (事實上,阿馬拉瓦蒂這個名字源自於該城市的濕婆教歷史,而不是佛教名稱)。濕婆 林伽 本身就是一根 15 英尺高的白色石灰石柱子,可能來自佛塔。 在安得拉邦的其他中世紀濕婆神廟中也可以找到類似的 林伽,包括德拉克沙拉曼 (Draksharamam) 和薩瑪拉科塔 (Samarlakota) 的濕婆神廟。這種建築再利用——無論是出於宗教敵意還是尊重——在南亞並不罕見。

1184 年,凱塔二世國王的加冕儀式伴隨著非正統的儀式。他的宮廷不僅向婆羅門和濕婆阿瑪雷什瓦拉提供了大量捐贈,還贈送了朱羅風格的長明燈和佛像上的動物。這是從大佛塔帶到寺廟的;這些捐贈都記錄在柱子上,這些柱子也是從佛塔上取下來的。沃特斯指出,佛陀在這些恩賜中被描述為 善逝者 (Sugata),即“善逝者”,這個名字可以追溯到阿馬拉瓦蒂最早的修行實踐。凱塔還創造性地用古體字母刻上了另一段銘文,描述了一位傳奇的 萬王之王, 他曾在阿馬拉瓦蒂停留,獲得濕婆教神的許可,並在佛塔的住所向佛陀供奉。

這一切都是對這座城市佛教歷史的尊重,支持了凱塔二世作為萬王之王的主張。事實上,他的一位盟友——蘭卡國王帕拉克拉馬巴胡一世——就是佛教徒。然而,正如沃特斯根據蘭卡文獻所表明的那樣,該島與阿馬拉瓦蒂之間的聯繫一直持續到 14 世紀。當時,佛教大德法稱大士前來參觀,並舉行了 盛大的儀式。他為凱塔二世的佛像塗抹香膏和鮮花,並用芝麻油、牛奶和水為其沐浴。

同時,另一位重要的蘭卡領主 Sena Lankadhikara 在坎奇普拉姆 (Kanchipuram) 為佛陀建造了一座石廟。後者至少顯示佛教社區在南印度部分地區仍然很重要。事實上,直到 16 世紀,毗奢耶那伽羅皇帝克里希納·拉亞 (Krishna Raya) 還下令將財產歸還給泰米爾納德邦的佛教機構。在納加帕蒂南,佛教青銅器一直製作到 17 世紀。

作為本專欄研究的一部分,我還閱讀了道格拉斯·奧伯的《 王座上的塵埃》,這是一部激動人心的關於 19 世紀和 20 世紀殖民考古學家和民族主義知識分子對佛教「重新發現」的記述。奧伯指出,即使在印度北部,佛教社區在中世紀時期基本上消失了,但他們在文獻中仍然活躍。

在某些經典中,例如《 博伽梵歌往世書》,他們被描繪成和解的形象,佛陀被描繪成 毘濕奴的化身 ,試圖保護人類免於無知。在另一些故事中,佛陀則向惡魔們傳授他的教義,以削弱他們,使他們遠離毘濕奴教的「真正」道路。許多文獻警告高種姓的印度教徒避免與佛教徒交往。從 8 世紀到 14 世紀,佛教的論點被婆羅門作家們重述和駁斥,並且一直到 18 世紀還被人們(模糊地)記住。佛教徒仍是反婆羅門、異教徒的典型代表。

1839 年,英國官員蘭斯洛特·威爾金森 (Lancelot Wilkinson) 重新發現並發表了佛教對種姓制度的駁斥,他的合作者班智達·蘇巴吉·巴普 (Pandit Subaji Bapu) 寫了一篇長篇、激烈的 反駁文章。隨著這次重新發現,歷史似乎開始重演。奧伯評論道:「幾百年來,這位偉大的異端者、傑出的異議者、古代婆羅門教正統派的首要挑戰者首次重返公共領域。」在隨後的幾十年裡,佛教——或者說對佛教的看法——不僅影響了印度教改革運動,還影響了民族主義和達利特政治。儘管經歷了種種磨難,這一古老的宗教至今依然屹立不倒。

Anirudh Kanisetti 是一位公共歷史學家。他是《德干之王》一書的作者,該書是一部講述中世紀南印度新史的著作,他也主持《印度迴聲報》和《Yuddha》播客。他的推特帳號是@AKanisetti。觀點僅代表個人。

本文是「思考中世紀」系列的一部分,深入探討了印度的中世紀文化、政治和歷史。

你可能會有興趣的文章: