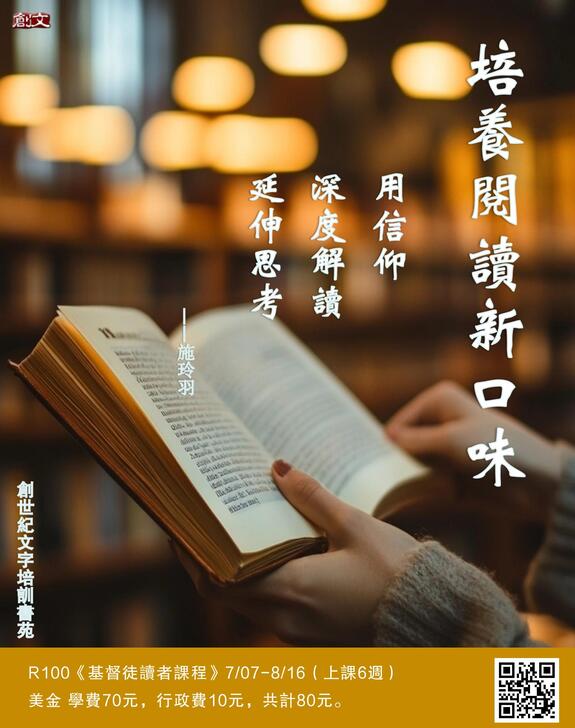

您喜愛閱讀嗎?作者因為愛閱讀,人生遇到了「不料」的驚喜與祝福,並踏上了文字侍奉之路。一起來看作者的分享。

用信仰,深度解讀,延伸思考。歡迎查看文末海報,瞭解R100《讀者課程》。

書店,是我的文字啟蒙地。

記得小學時,最喜歡放學回家繞遠路,去一家小而雜亂的書店駐足停留。遍撒滿地的書,讓人感覺好像到了大賣場,而我是眼尖的識貨者,總能從亂堆中翻出愛看的書,《亞森·羅蘋》、《基督山恩仇記》、《賣火柴的小女孩》等等,然後找到一個靠牆的角落,蹲坐在那裡,一頁頁忘我地讀著,腳蹲麻了,也不以為苦。那是我與文學邂逅的聖地,開啟了我的閱讀視野。

再大些,父母比較放心我獨自活動了。家附近車水馬龍、熙熙攘攘的商業區裡,有一條日據時代留下來的書店街,那裡書店林立,不下百家。上世紀六七十年代正是台灣拼經濟、拼外匯的時代,民風淳樸,物資缺乏,休閒娛樂不多,書店很自然地成為學生的天堂。我愛在那條街上無目標地走走逛逛,感受它濃濃書香的氛圍。有時路過,眼梢掃過一本引人入勝的書,便停下翻閱片刻。有時鎖定一家店,信手拈來一本有興趣的書,慢慢讀,細細品味,讓自己沉浸書香中,一個下午很快就打發了。有時逛累了,拐進巷子裡的小吃店,來碗香Q熱騰的牛肉湯麵再回家,那種「酒足飯飽」的滿足感,至今回味無窮。

後來,父親在我房間書桌前的一面牆上裝了兩個大書櫃,並安裝上玻璃窗,說是放教科書用。那時,上大學與將來有前途畫等號。父親從小聰明過人,無奈家窮無法讀書,便把全部希望壓在我們四個孩子身上。雖說我書讀得不怎麼樣,高中最後一年也不敢掉以輕心,最後死拼活拼,勉強擠進大學

那個文憑至上的年代,同學間流行著一句戲語——「進大學,任你玩四年」。因此,上大學後,我便理直氣壯地棄「正科書」而讀一些自認「有品味」的書。逛書店街肯定要帶幾本這種書回家,裝飾桌前書櫃。而所謂「有品味」的書(很可惜當年沒有創文老師推薦篩選),多數不過是暢銷排行榜、書店大力推薦的書,或是大師級著作、高名氣作家的書(刻意買來充門面的)。

年輕時的我,以為跟著潮流走準沒錯,流行什麼就追什麼。記得那個年代瘋狂吹著三毛風,我也不甘示弱,她的書本本必買必讀。為一睹神秘風采,不惜翹課去聽演講,甚至自掏腰包參加其餐會,有陣子還非常向往來趟撒哈拉沙漠之旅。現在想來真是年少輕狂。就這樣,書櫃的書就像大雜燴般各色雜陳。夕陽西下,落日餘暉透過玻璃窗,灑在書上,書籍熠熠發光。伴隨好友在旁邊喝茶、談書、聊八卦,生活頗為愜意。

那段看書、逛書店、買書,逍遙自在,不知天高地厚的日子,很快隨著準備出國讀書而畫下休止符。郝明義在《越讀者》中把閱讀當作頭腦飲食,分成主食、美食、蔬果及甜點四種。來美後十多年接觸的書,毫無疑問是主食閱讀,屬於「生存需求的閱讀」。為更美好的將來埋頭苦讀拿學位,為現實生活被迫不斷讀書再進修,後來,又為人生不盡人意,幾次經歷親人的生離死別,而在閱讀中上下求索,與祂摔跤。我是來美前信主的,但與苦難正面交鋒時竟無力反擊,才驚覺過去信仰膚淺表面,禁不起風吹雨打。於是進入一段漫長的「信仰重整之旅」,開始認真讀大書、讀許多談苦難的書籍。

人生至此,閱讀之於我,分量遠遠超過書寫,宛如鉛球與羽毛球,有天壤之別。從小沒作家夢,也沒發表欲,更不覺自己有寫的恩賜。記得幾次立志寫日記,無非想為生命中感恩的事存留美好回憶,卻總是三天打魚、兩天曬網般無法長久。一直到2004年上了劉富理牧師的《靈命造就課》,才比較有紀律地寫靈程札記,不過那也是非常個人式的以筆與祂談心,想到什麼寫什麼,實難登大雅之堂。

那究竟我與創文怎麼接上軌呢?思前想後,皆因好奇而起。

好奇是一種驅動力,帶來人生的「不料」,就像摩西鎮日在曠野牧羊,一天,他觀看,「不料,荊棘被火燒著,卻沒有燒毀」(出3:2)。是好奇引領他近前看那大異象,就在那裡,祂向他顯現,呼召他,從此摩西開始「不料」的人生。2008年春,祂也透過莫非老師的《基督徒讀者課程》向我說話,因著好奇「閱讀有什麼好教的?大家都能讀,到底要學什麼?」而報名上課,竟帶來生命中「不料」的驚喜與祝福。

至今記憶猶新。上課地點緊鄰火車軌道,約只隔數百英尺吧,轟隆隆的鳴笛聲如同閃電般劃過寧靜夜晚。火車經過時,教室跟著劇烈震蕩,把我的心也震醒了。當老師問到「哪本書令你印象最深刻?人物刻畫是否人性化?它在詮釋什麼?你能否與之對話」,坐在台下的我,拼命思索以前讀過的散文小說,卻覺得他們好遙遠好模糊,書中的人物、劇情及場景像碎片般,根本無法拼湊成塊。這才醒悟到,能讀不一定讀得懂、讀得出作者要表達的精義。看著莫非上課,眉宇飛揚,目光炯炯有神,說到激動處聲音激昂高亢。認識她許多年,聽過她無數講座,竟不知她有這一面。

是那種對文字由衷而發的激情與動力觸動我吧,這也愈發刺激我對文字人產生好奇,於是又繼續參加那年夏天創文第一屆文字營——蘇文安老師的W100《心與筆的飛躍》。

如果說,在《基督徒讀者課程》上,我見到的是文字人對文字的激情與委身,那麼在蘇老師身上,我則看見文字人對文字的使命與呼召。《一車水的故事》更是令我特別震撼,「人生的這車水要澆在什麼地方呢?需要不是唯一的考慮,呼召才是最重要」坦白說,非常懷疑手中這支筆能發揮多大功用,但莫非老師一直鼓勵「只有幾滴水也沒關係,重要的是把湖填滿。我不是重點,重點是湖,你必須不斷地餵湖」,是這意念支撐著,我才排除萬難,一年一門課接受裝備。

然而,又是如何成為創文同工的呢?這是另一個人生的「不料」。

記得2011年夏天,創文總幹事永浩突然來電邀請我擔任「會計」同工。當時,只覺得他太不瞭解我了,一個連自家帳目都理不清的人,怎能擔此任務?自然立即回絕。後來經溝通才知創文有專業會計師,我只需幫忙開支票等行政瑣事。而且,照永浩的說法,以當時天時地利人和來看,似乎沒人比我更合適了,這才惶恐答應。加入創文,一開始並沒把自己當文字人,只是很開心開闊了視野,認識一群會寫愛寫的天路客,每每翻開報章雜誌,展讀其生命故事,多了一份親切感與參與感。這是個服事團隊,更是生命交流的信仰群體。

接著是2012年真愛機構籌款餐會上,莫非老師看似閒聊地對我說:「你應該很適合參與讀書會,不知有沒有負擔?」(回想起來,這應是有目的的對話)沒過多久,我竟接到邀請簡訊,分享「讀書會異象與個人負擔」。當時覺得沒頭沒腦,嚇得我不知如何是好。那種心驚肉跳的感覺,彷彿被人將了一軍,騎虎難下,只好邊走邊瞧。

印象很深刻,第一次社區讀書會籌備會(kick off meeting)是2012年8月29日,正巧女兒生日,有瑞玲、德儀、莫非、慶月和我在場。分享中得知,只有德儀參加過社區讀書會,其餘都是愛閱讀有負擔來的。當時心中很惶恐,殊不知祂正要透過一群沒經驗卻願意委身的人,來成就祂的事工。

那天,莫非老師挑戰我們:「讀書會應該要把眼光放遠,有一個大藍圖。它不僅是地區性的,也可以用網路教學推廣。」(這是原話,不知在場的姐妹們記得否?)乍聽之下,感覺讀書會八字都沒一撇呢,是否想太多了?然而,隨著時間推移,當初不可能的夢想,在與祂共舞及同工們的委身中,竟也漸漸摸索出一條屬於創文讀書會的路。這才多少體會莫非所言:「用跑馬拉松的心志,來執守祂對我們的託付,寫出屬於創文五年、十年、二十年的歷史。」

最後,關於「寫」,雖然寫得不多,卻清楚寫作沒捷徑,除了寫,還是寫,持續寫。這是一段漫長的學徒之路,猶如作家陳雪說的:「所有關於寫作的知識與技能,我都是在寫作過程裡學到的。」真的不敢大言能寫出什麼,然而,期許自己每篇文章皆是汗水與誠意的結晶,在書寫中,認識自己,與祂相遇。

無疑,這將又是人生「不料」的驚喜與祝福!

(本文選自《恩典不留白,下筆如有神》,橄欖華宣)

-END-

作者簡介

以望

喜愛閱讀,熱愛排舞,更愛全家一起旅遊,放眼天下。2011年加入創文服事團隊,負責創文網路事工及讀書會。

課程推薦