*********************

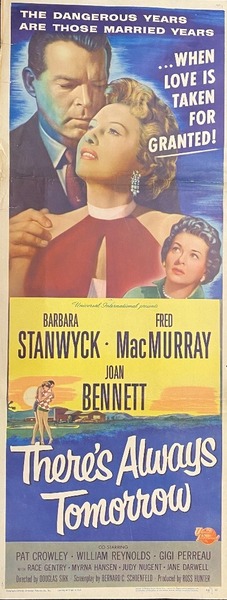

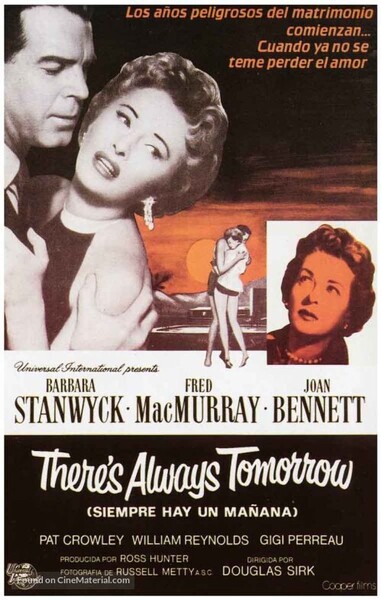

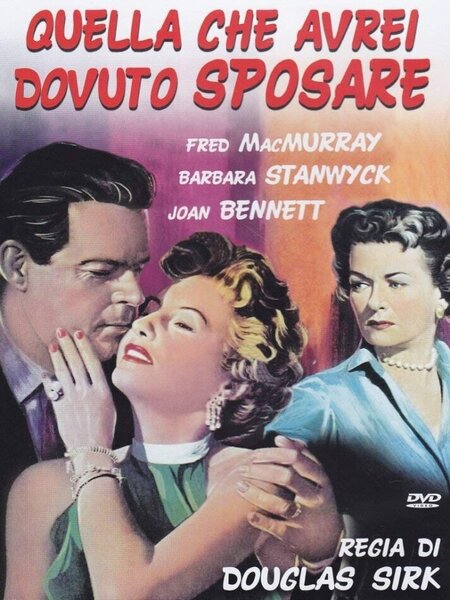

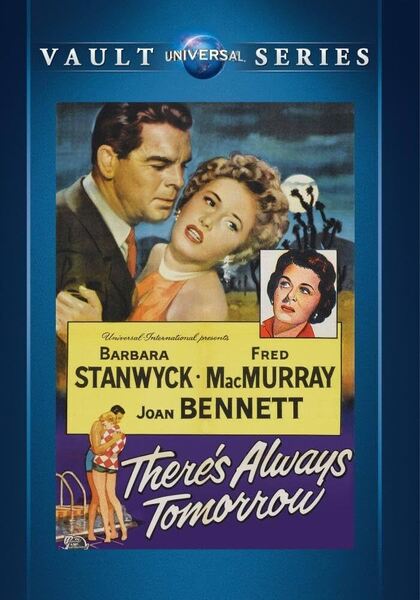

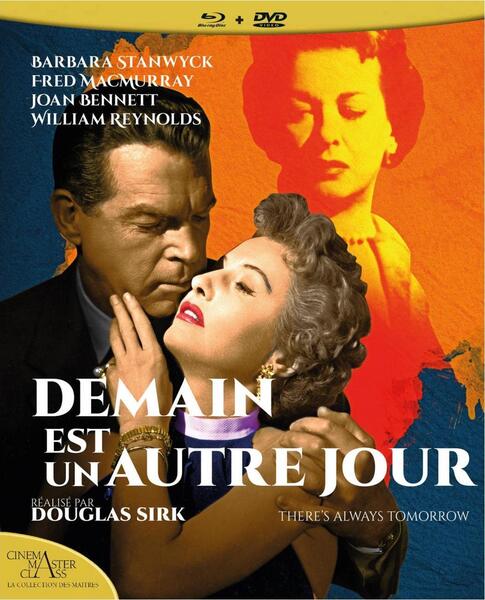

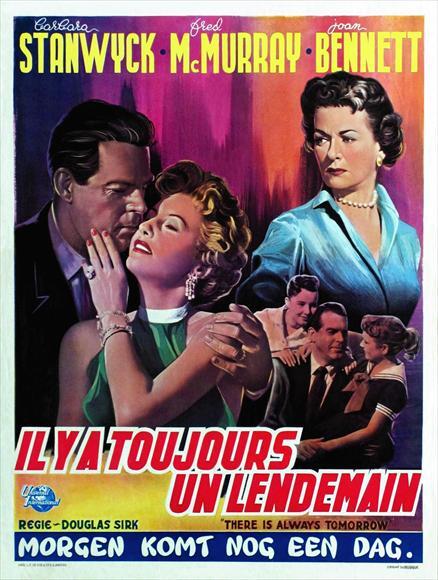

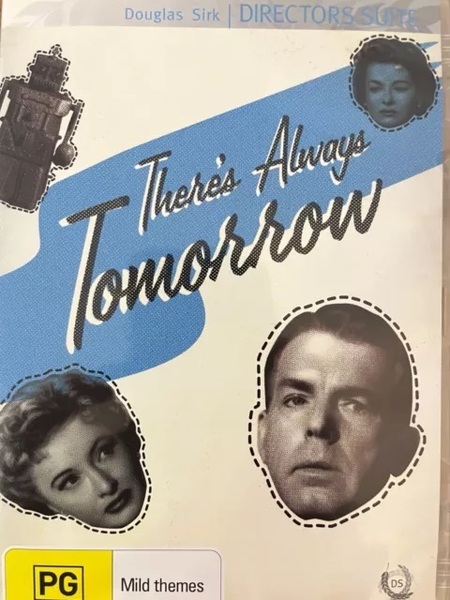

下部電影是環球的[Theres Always Tomorrow/總有明天].

這部愛情戲劇片根據改編自Ursula Parrott的同名小說。Bernard C. Schoenfeld改編劇本,

劇情講述一名男子對家庭生活的不滿以及與一名前員工的浪漫關係:

玩具製造商克利福德·格羅夫斯是工廠的全權負責人,但他在家裡卻感到被妻子和孩子們忽視,並視為理所當然。

孤獨而沮喪的他遇到了舊情人諾瑪,一件事引發了另一件事。

雖然他們的關係仍相當無辜,但他的兒子維尼看到他們在一起並懷疑最壞的情況。讓這場婚外情曝露……

環球曾在1934年將本片首度搬上銀幕.

道格拉斯塞克(Douglas Sirk)導演*羅斯亨特(Ross Hunter)製片*

Russell Metty.攝影。William Morgan剪輯.

服裝設計:Jay A. Morley Jr. (gowns).

Alexander Golitzen藝術指導.

Heinz Roemheld+Herman Stein配樂.Joseph Gershenson音樂總監.

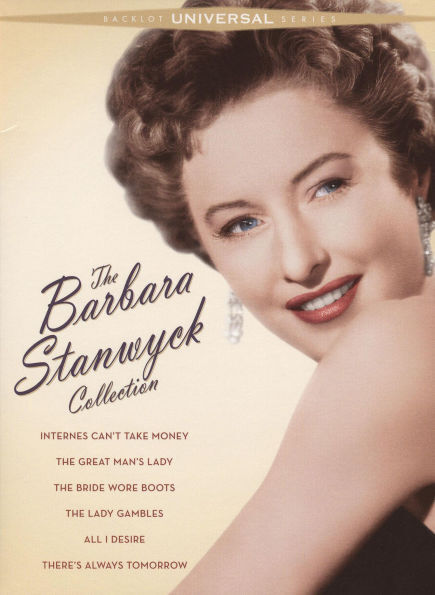

主角:芭芭拉史坦葳掛頭牌,佛瑞麥莫瑞(Fred MacMurray),瓊班奈特(Joan Bennett)

──片名之上.

要角:William Reynolds,Pat Crowley,Gigi Perreau,

Jane Darwell,Race Gentry,Myrna Hansen,Judy Nugent.

Melvyn Douglas和Robert Young曾被考慮男主角.

道格拉斯塞克希望將本版拍成彩色,但環球拒絕。

然而,製片廠同意塞克聘請攝影師Russell Metty的請求。

1956年1月8日上映.

票房表現中等,北美回收100萬美元(rentals)

Bosley Crowther在《紐約時報》評論:「可憐可憐爸爸吧。這就是環球影業的[Theres Always Tomorrow」的主題,一個關於家庭關係的小故事……

我們比環球影業更簡潔、更令人愉快地向您提供了它,因為其中的寓意(如果不是圖片)值得傳播…

看在Pete的份上,可憐可憐爸爸吧——尤其是如果你正在考慮帶他去看這部電影的話。

《芝加哥論壇報》Mae Tinee:

「這部電影是可憐的老爸爸的懇求。

孩子們,不要把他當作行走的銀行,不要獨佔他的電話,也不要太確定他總是在家裡,否則你可能會猛然驚醒。 …

這部電影很好地反映了許多家庭中普遍存在的情況。

希望本案中出現的「另一個女人」有很多相似的人。否則離婚法庭將會比以往更繁忙。

現代評價:

Leonard Maltin 的《電影指南》給[Theres Always Tomorrow]打了2.5 星(4星),稱其為“一部俗氣但演技精湛的肥皂劇”,

Steven H. Scheuer 的《電視電影》則給了它3 星(4星),將其描述為“一部尖刻的、智穎的肥皂劇。”

《TimeOut》指出,這部電影是“他(塞克)對撕裂性諷刺的掌握的一個傑出例子”,並總結道,史坦葳的“為家庭的神聖而自我犧牲的普遍正確的童話故事,以及獨立女性的認可角色,只會加劇兩個空想家受害者的愛情痛苦。明天永遠不會到來。"

《電影指南》給這部電影打了3.5 顆星(5星),將其描述為「導演塞克對1950年代美國中產階級生活價值觀的另一部戲劇化、辛辣的攻擊」。

TCM(Stephanie Zacharek):1956年代的大多數情節劇…都講述了女性的經歷:她們在男人、她們的孩子和命運的手中遭受苦難。

但塞克1956年的[Theres Always Tomorrow]是一部罕見的情節劇,聚焦於男人的世界,

特別是Clifford Groves──一位盡職的丈夫和家庭男子的困境……

許多黑色電影和 1950年代的西部片都探討戰後美國男性所承受的壓力和不安全感。

但[Theres Always Tomorrow]用情節劇來探索這種經驗。

塞克顯然意識到,不僅僅是女性在努力工作,以確保1950年代美國家庭的安全和豐衣足食。

這位德國出生的導演…作為一個局外人,他清楚地看到了這個特殊問題。

塞克在出色的攝影師Russell Metty的幫助下,將主角的問題融入了當今時代。

這部影片帶有許多塞克的風格商標,包括透過樓梯欄桿或板條隔板拍攝的鏡頭,以強化這樣的觀念:角色是他們為自己創造的生活的囚犯。

但[Theres Always Tomorrow]除了那些易於識別的塞克視覺效果之外還有更多內容。

這部影片情感豐富,但最終具有毀滅性……

塞克擴展了他對這部電影的解釋:

「我認為[Theres Always Tomorrow]是一部非常悲傷的影片,因為這裡的美國男人不是被他的妻子所支配,而是被社會規則所支配。

她和他一樣痛苦,只是她自己不知道!他無法逃脫。他拿不定主意……

這說明克利福德獲得幸福的唯一機會應該由芭芭拉史坦葳扮演。

在這裡,史坦葳作為一名女商人的實事求是與她對前老闆的明顯感情相平衡;

她甚至對他有浪漫的感覺,儘管她不確定自己是否應該付諸行動。

另一方面,麥莫瑞飾演的克利福德更具可塑性:如果史坦葳飾演的諾瑪要發起一段外遇,他會同意——他渴望關注和感情,而她似乎準備把它給他。

儘管如此,他還是覺得履行好丈夫的職責更加自在……

正如影片的結局——看似模棱兩可但令人痛苦——所表明的那樣。

…塞克最終選擇的結局更加微妙,也更好。

但這是一個戲劇性的結局,而不是一個悲劇性的結局,塞克理解其中的差異——即使他知道如何滿足觀眾。正如他對Michael Stern所說:「生命總是在悲劇中結束。英雄死了,同時也從生活的煩惱中解脫出來。在情節劇中,他繼續生活——以一個不幸的幸福結局。

TCM(Jeremy Arnold):

塞克真正擅長探索1950年代看似平靜的家庭生活下流動的暗流,因此他是那十年美國電影最重要的導演之一。他利用累積的電影製作專業知識,捕捉了美國社會、從眾和家庭生活中真實而令人不安的真相……

因此,像[Theres Always Tomorrow]這樣的電影不僅成為主題上令人著迷的時間膠囊,而且成為電影製作技術的奇蹟,

今天的電影製作人仍然可以而且應該研究它。

然而有趣的是,這個故事並沒有變成人們所期望的那種可預測的三角關係……

這部電影的真正結局——可以在製片廠強加給塞克的附加尾聲之前看到——是 1950年代美國電影中最淒涼、最令人毛骨悚然的結局之一。

從燈光和整體外觀來看,這部電影是瑟克最黑暗的一部。

就其主題而言,它也可能是最黑暗的。

從很多方面來說,[Theres Always Tomorrow]確實是一部恐怖片。

婚姻和家庭生活無疑被視為恐怖,塞克在電影中充滿了被困的畫面,進一步深化麥莫瑞被關在鍍金籠子裡的想法……

順便說一句,孩子們演得非常好,尤其是當他們面對史坦葳,史坦葳本人在那個場景中表現得非常出色,似乎可以輕鬆地改變情緒。

*

《Allmovie》Craig Butler:

導演道格拉斯塞克的作品往往能激起觀眾的褒貶不一的反響。

許多人稱讚他是一位富有遠見的導演,他運用1950年代通俗劇的浮華和表面質感,創造出一種令人驚喜的個人視角;而另一些人則認為他的電影過於甜膩、浮誇,且帶有操控性。

[Theres Always Tomorrow]不會改變任何人對這位導演的看法;這部電影是典型的塞克風格,儘管它以黑白色調拍攝,而非他通常所熟知的絢麗色彩,令人驚艷。

(但這並沒有什麼區別;Russell Metty的攝影技術仍然令人驚嘆,他巧妙地運用光影,營造出奇妙的效果,並充分展現了塞克對門窗的喜愛。)

這個故事純粹是通俗劇,但它確實以一種有趣的顛覆性視角,展現了1950年代美國中部幸福表象之下的悲傷和絕望。

佛雷麥莫瑞飾演的角色平靜的死亡其實相當感人,如果製片方允許塞克保留他最初的結局——象徵著麥莫瑞被操控人生的機器人玩具從桌子上掉下來,無助地摔在地上——這部電影或許會更具震撼力。

麥莫瑞在本片中演技精湛,動人地刻畫了一位好丈夫、好父親,而他的家人正慢慢地扼殺著他的生命。

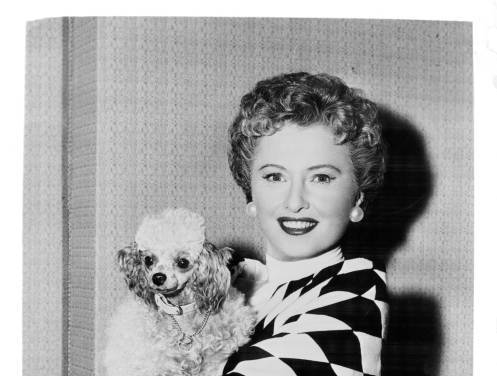

芭芭拉史坦葳則完美地詮釋這位能夠拯救他的女人。

由於劇本的熟悉性和可預測性,[Theres Always Tomorrow]未能像《Magnificent Obsession》那樣達到塞克巔峰時期的巔峰,但對於普通觀眾來說,這是一部不錯的小品,對於瑟克的粉絲來說,更是一場盛宴。

*

這部電影受到現代評論家的好評。在爛番茄上,根據 7條評論,支持率為 86%,平均得分為 7.3/10。

-

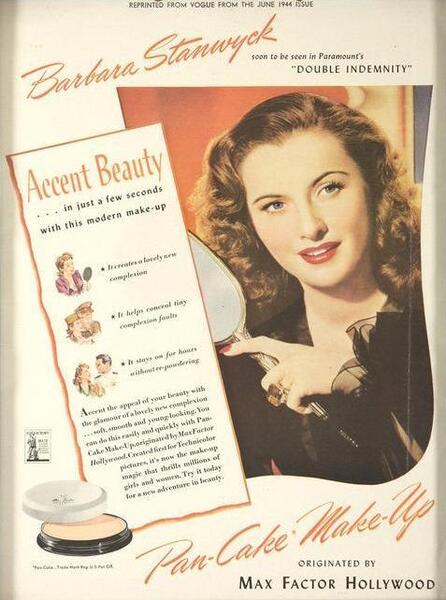

[經典女星35]好萊塢黃金年代巨星──‘未拿到奧斯卡獎的最偉大演員’──‘好萊塢女王’──[芭芭拉.史坦葳](81)

[經典女星35]好萊塢黃金年代巨星──‘未拿到奧斯卡獎的最偉大演員’──‘好萊塢女王’──[芭芭拉.史坦葳](81) -

澳洲/英國流行天后[奧莉薇亞紐頓強]──新世紀/成人流行/當代福音抒情曲──[Help Me to Heal/幫助我癒癒]

澳洲/英國流行天后[奧莉薇亞紐頓強]──新世紀/成人流行/當代福音抒情曲──[Help Me to Heal/幫助我癒癒] -

澳洲/英國流行天后[奧莉薇亞紐頓強]宣傳單曲──鄉村流行/抒情曲──[Loving Arms/愛的懷抱]

澳洲/英國流行天后[奧莉薇亞紐頓強]宣傳單曲──鄉村流行/抒情曲──[Loving Arms/愛的懷抱] -

英國/美國搖滾樂團[偽裝者]──流行搖滾抒情曲──[I'll Stand by You/我會支持你]

英國/美國搖滾樂團[偽裝者]──流行搖滾抒情曲──[I'll Stand by You/我會支持你] -

法國畫家──中古末期國際哥德式風格藝術家──[科拉.德.拉昂]

法國畫家──中古末期國際哥德式風格藝術家──[科拉.德.拉昂] -

美國迪斯可女王[唐娜桑瑪]B面歌曲──當代R&B抒情曲──[Thinkin' Bout My Baby/想念我的寶貝]

美國迪斯可女王[唐娜桑瑪]B面歌曲──當代R&B抒情曲──[Thinkin' Bout My Baby/想念我的寶貝]