何種馬達比較適合?

這個問題參雜了太多主觀的看法, 容易淪為公婆各有理的狀態. 若以自行車能夠裝置馬達的位置來區分則為前輪, 後輪及五通(所謂的中置馬達). 以馬達設計來區分, Ebike用的馬達清一色的都是直流無刷.

前輪鼓馬達

首先來說說前輪鼓馬達, 中國製的前驅齒輪馬達幾乎主宰了市場, 大家對於齒輪馬達的既定印象就是小, 輕與齒輪聲音. 前馬達在配置上的先天劣勢就是影響前輪抓地力, 以汽車來說, 前驅車即便有引擎的重量壓在前輪, 但仍會有邊帶動邊轉彎而產生轉向不足或打滑現象; 以自行車來說, 整體重量分配到前輪僅有1/3, 加上自行車胎寬度較窄且胎紋淺的搭配, 在地面光滑, 坡度上或雨天陸滑加上大扭力輸出的情況下, 更能體會到前驅馬達的先天小缺點. 筆者就曾經在小徑車上感受到失去抓地力的驚險, 幸好當時位於大樓旁的車道上並沒有真正的意外發生. 然而前輪鼓馬達的優點:

*直徑小

*厚度窄

*重量輕

*車輛重心較平衡

*價格相對低廉

基於這些優點, 某些車種確實無法選擇其他種類的馬達替代, 例如在一望無際平原上的荷蘭市場, 似乎沒有理由選擇又大又重的他款馬達; 小徑車與折疊車因為前叉較窄且有易於攜帶的便利性, 確實是必須選用前輪馬達的優勢是比較合適的.

前輪鼓馬達的缺點為:

*齒輪的疲勞強度與壽命

*齒輪噪音, 可透過弦波控制來稍為抑制

*啟動扭力需控制器配合緩起步為佳

目前中國製馬達多數仍採取人工繞線, 繞線的佔槽率確實較機器繞線的高, 但是否真的造就較高的馬達特性, 筆者認為仍有待商榷. 人工繞線的品質憂慮則會比機器繞線偏高一些. 但無庸置疑的是人工繞線的成本仍是比較有競爭力的. 就中國與台灣的價格差異來說, 某些機種僅是台灣製馬達成本的1/2. 因此終端市場若是經濟能力較弱的國家必然會選擇此類馬達. 在前驅馬達的分類中有一個較特別的產品 "Roller motor", 簡言之是以滾輪組來取代齒輪組達成減速比, 但滾輪組的組配精度則相對不好控制, 所以低良率直接影響銷售量. 至於彷間傳聞關於"齒輪馬達的運轉都在高轉速區因此較為省電"等云云, 筆者則持保留的看法.

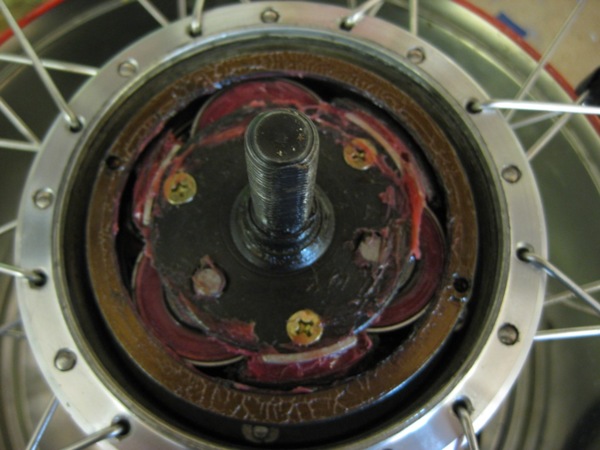

前置馬達的基本構造(照片自網路擷取), 其中行星齒輪座被拿掉了.

同心滾輪馬達(roller motor, 照片自網路擷取)

中置馬達

說到這各種領域, 眾所皆知的Bosch自2012年起完全制霸市場, 其他歐洲與日本大廠都是眼睜睜的看市場被強取豪奪. 中置馬達必然是All-in-one型式的馬達, 因此在中置馬達的市場通常必須是販售"系統"而非僅有馬達. 因為控制器與扭力傳感器已經內建於馬達之中, 因此與騎程核心相關組件既然是被一家廠商給整合, 因此整合電池與儀表則更是理所當然. 說到中置馬達就不得不提到德國人固執的品味與看法, 中部與北部德國都認為最好的ebike馬達配置就是中置, 不做第二選擇. 就跟你問德國人自行車後輪剎車, 他們會選擇倒踩剎車 (coaster brake)是一樣的道理. 不可諱言, 中置馬達為於騎乘者正下方, 因此人, 車輛與馬達的重心重疊會讓操控性不會有頭重腳輕的問題. 特別是在全避震車(前後避震)上, All Mountain以上車種多屬於此種搭配, 在崎嶇路面的騎程中更需要車輛重心與騎乘者能夠隨時保持一致性, 中置馬達在這方面確實有其優勢. 中置馬達的優點:

*以系統方式銷售而不需做系統整合對於純腳踏車品牌商的負擔較輕

*重心配置較佳

*人力與馬達驅動較為直覺(均是透過鏈條)

*無需額外安裝扭力傳感器(已內建於馬達)

*能夠使用於off road車種

中置馬達的缺點為:

*馬達齒輪噪音

*需增加一個speed sensor來偵測車速

*車架需針對馬達形式進行修改, 視覺上在五通處稍為突兀

*鏈條規格因馬達的大出力需要提高拉伸強度

*系統商不願意配合品牌商進行客制化修改

其實在市場上對於Bosch的看法, 筆者的認知是刀子兩面刃, 一般自行車廠只要跟Bosch購買系統並配合其修改便可上市, 後續維修由Bosch負責而自己不需要負擔開發成本與風險. 這樣的體系在運作上是沒有問題的, 問題在於每個消費者到實體店面時都在買Bosch腳踏車而非各個自行車品牌的車輛. 對於品牌商而言已經是去自己的價值, 因此仍有部分大廠堅持自行開發系統與馬達等, 為的是將產品做出差異化與顧及品牌形象. 除了Bosch之外, 其他廠商的空間被極度壓縮, 其實能見度越來越低(台灣廠商的產品亦是如此). 但全世界目前仍有相當多廠商在投入中置馬達這個領域, 其實Shimano在2014年也推出STEPS想要洗刷過去不是很成功的少數案例. 其實日本YAMAHA與PANASONIC也紛紛在過去兩年內推出中置系統, 筆者試乘的感覺都是水準以上之作, 但Bosch仍以其品牌價值與地理位置掌握市場. 筆者希望能在即將到來的EUROBIKE SHOW終能夠試騎到新的系統, 屆時再來分享. 近期中國廠商也投入中置馬達的研發, 例如八方等, 其實都有推出中置馬達, 但就筆者觀察, 打近歐洲市場的數量還不多.

Bosch系統配合登山車, 將馬達反裝以保護重要零件與提高五通處對地高度(照片自網路擷取)

Shimano STEPS (照片自網路擷取)

後驅馬達

此類產品的驅動方式跟台灣廣大摩托車一族基本上雷同, 因此台灣人相對熟悉此類產品. 說到後驅目前也是百家爭鳴, 筆者公司主力產品也在這領域. 同先前所說, 這裡不會有工商服務時間, 從分享角度出發而非營利. 這個領域的產品有區分為三個板塊, 首先是純馬達且內部沒有其他部件. 第二則是馬達加上內置控制器, 最後則是All-in-one馬達(內含控制器與扭力傳感器).

純馬達僅區分直驅或齒輪馬達, 其餘則是馬達製造能力與價格的競爭而已. 至於馬達內含控制器的挑戰是"熱", 眾所皆知馬達繞線會熱及控制器的mosfet也會發熱, 密閉空間內熱僅能透過大部分的輻射加上少部分心軸的傳導將熱帶出外界, 對熱敏感的電子原件也會相對較嚴苛, 至於AIO馬達則是除了熱的問題更考驗系統整合的能力與隱定度. 前面一篇Specialized Turbo的系統便是如此.

當然放在後輪的馬達則會多一些與自行車傳動系統的連結, 首先區分鎖牙式或卡式飛輪. 這同時也意味著自行車的等級. 另外將內變花鼓結合馬達的應用也略為增加. 目前後驅馬達多能配合標準碟煞, 但還沒有看見能夠將倒踩剎車與馬達整合的成功案例. 在此領域內, 直驅馬達的數量也較齒輪馬達多大約一倍. 由歐洲所研發的直驅馬達都已經採取穿透式快拆軸心(thru axle), 對比起來亞洲方面的馬達製造商仍是採取傳統的實心軸.

後驅馬達的優點: (直驅馬達數量較多)

*操控性佳

*安靜(齒輪馬達除外, 但Panasonic齒輪馬達的噪音比筆者預期的低得多)

*適用於135mm OLD車架(大多數)

*美觀

*馬達回充功能(直驅)

後驅馬達的缺點:

*尺寸較大

*重量較重

*影響車輛重心

*後下叉不易收藏配線

*若有馬達問題發生, 必須要拆輪與編輪, 成本較高

除了極度輕量化車輛或是小徑車無法適用後驅馬達外, 一般而言後驅馬達是很容易與一般自行車搭配. 若要說到特殊車種, 例如協力車或三輪車等, 或許選擇後輪鼓馬達會視一個較容易的解決方案.

NEODRIVES系統(照片自網路擷取)

Panasonic 後驅齒輪馬達(照片自網路擷取)

Daniel 2014, 8, 18

下一則: The review of Specialized Turbo (介紹與試乘心得)

限會員,要發表迴響,請先登入