《無量壽經》16正士+14菩薩(象山慶25.2.7)

《無量壽經》:

又與大乘眾菩薩俱,普賢菩薩、妙德菩薩、慈氏菩薩等,此賢劫中一切菩薩;又賢護等十六正士,善思議菩薩,信慧菩薩,空無菩薩,神通華菩薩,光英菩薩,慧上菩薩,智幢菩薩,寂根菩薩,願慧菩薩,香象菩薩,寶英菩薩,中住菩薩,制行菩薩,解脫菩薩,皆遵普賢大士之德,具諸菩薩無量行願,安住一切功德之法。

1.普賢、文殊:釋迦會中最勝位,願生西方之先導

2.慈氏等賢劫菩薩1001位(《悲華經》寶海梵志1000弟子及侍者之未成佛者) :蒙佛付囑,下生成佛之時,代說往生極樂之法門。

3.此方之十六正士:賢護……等

4.他方之十四菩薩:善思議……等

(一)正士=開士=菩薩

有云:開士、大士、聖士、力士、正士等,菩薩之異稱,明解一切真理,能開導眾生,悟入佛之知見。《阿毗達磨識身足論》卷一:「開士威力如來藏,三界照明慧眼道。」《法華文句.記》二:「大士者,大論稱菩薩為大士,亦曰開士。士謂士夫,凡人之通稱。以大開簡別故曰大等。」《四教儀.集解》上:「運心廣大,能建佛事,故云大士,亦名上士。《瑜伽論》云:無自利利他行者,名下士,有自利無利他,名中士,具自他行,名上士。《大論》以菩薩名大士,亦開士,《普賢觀》以聲聞菩薩為大士,《金光明》以佛為大士,諸文不同。」《釋門正統》四:「宋神宗宣和元年,詔改釋氏為金仙,菩薩為大士,僧為德士。」若就佛經之漢譯,則菩薩、正士、開士、大士,乃是相通之稱謂;但其修證之位階與成就,甚為高上;《光讚般若波羅蜜經》行空品:

一生補處開士大士,行智度無極,以善權方便,現行第一禪至四禪慈悲喜護三昧,至於空慧、識慧、無用慧、有想無想,過是四天,修三十七品,行大哀,行空三昧、無想三昧、無願三昧,開士遨遊自在所生也,其人面自見諸佛世尊,在其佛所淨修梵行生兜術天上,在於其上為開導師,所度如船,諸根無瑕常安寂定,為無央數億百千垓諸天眷屬圍繞俱下於此,得成無上正真之道成最正覺。」

(開士大士)行六度無極,諸根上妙形類端正,不自諮嗟、不說他人瑕,常省己過、不訟他闕。……從初發意行佈施度無極、戒無極,已得住立此二度無極,攝取無數轉輪聖王極尊之位,不可計限。轉輪聖王彼所在處,見無央數百千諸佛,便稽首禮,承事供養諸佛世尊。……住六度無極,為諸眾生演法光明,自照己,以此法曜未曾亡失,至於無上正真之道,成最正覺。

開士大士,神通已暢,已得總持,辯才無礙,得無所著,不起法忍,曉了定行,見眾生心,隨所應度,而為說法。

爾時,軟首童真菩薩,在山一面,異處梁上,與二十五正士俱,而講論法。……如是之儔,迭相謂曰:「仁者,欲知佛之智慧弘普無限,不可思議,不可稱量,無能滅度,盡極際者,不可以小意思,原大德鎧,當以何方便,誓被戒德鎧,而能逮茲大乘佛乘、諸通慧乘、不可思乘,斯應道乎?……

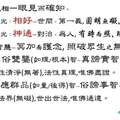

師子步雷音菩薩曰:「仁者當知,其斯事者,非下才行,則為正士之所建造。其正士者,歸趣平等,離于邪見;其正士者,其心質朴,而無諛諂;其正士者,勞謙柔順,尊師敬聖;其正士者,勸學不惓,所受根究;其正士者,欽悅正治,建立正業;其正士者,若有所欲,損廢穢法;其正士者,若有瞋怒,意無結恨;其正士者,若有愚癡,照除幽冥;其正士者,寂然澹泊,近于定藏;其正士者,具足恩施,惠及貧厄,一切輒濟;其正士者,護身口意,喟而靜寞;其正士者,言行相副,情性質直;其正士者,所志堅強,尚真諦法;其正士者,離於非法,親存正典;其正士者,樂于法樂,護以正法;其正士者,輕忽身命,不釋眾生;其正士者,所立鏗然,善施無羡;其正士者,志純淑法,消化凶偽;其正士者,則以寶藏,救濟貧匱;其正士者,則為良藥,療諸疹疾;其正士者,護諸畏懼,令得自歸;其正士者,導諸邪見,至無崖際;其正士者,勉濟勞穢,勸以經典;其正士者,調忍瞋怒,而順所宜。是故建立正士之法,則應大乘諸通慧矣!」

辯諸句菩薩曰:「正士當知,其道心者,正士普入塵勞怒害,有漏無漏、有為無為,亦入於罪,不罪殃福;亦入於善,亦入不善;亦入世法,度世之法;亦入終始,無為之為;亦入斷滅,有常之計;亦入諸陰,衰入之事;亦入地、水、火、風。所以者何?諸因緣悉為自然,志性本淨,所在之處,有所言說,一切所講,皆悉為空而無所有。譬如虛空,無所不入,道心如是,一切普至,菩薩喜樂。如是慧者,除棄一切文字辯才,分別眾庶,逮得辯慧,若能入斯,一聖達者,則應大乘諸通慧矣!」

<化佛品>:

舍利弗白佛:「唯然。如來!怪未曾有。斯諸正士為大聖人,而師子吼等同一法,說若干種音聲言說,與法會同而無錯謬。誰聞斯者不發無上正真之道乎?」佛告舍利弗:「誠如所云,菩薩大學無罣礙故,今者所說無所罣礙,如其所種必獲其果,如其所出報應亦然!菩薩如是學無罣礙,從其聖慧而分別說,如舍利弗本所學禁,自故斯慧辯才亦然!」

<屬累品>:

悉如樹木、牆壁所出音聲,誠如所云,斯諸正士殖眾德本,最後世時受是經者終不中失。

有人說「正士」是在家居士;《無量壽經甄解》云:「正謂正道,士謂士夫,在家之稱。此等大士,外現凡形,內深達正道故。」《無量壽經會疏》曰:「正士之名,云居家菩薩。『正』謂正道,『士』謂居士。此等大士,雖葆光和塵,久出於邪道,深達於正法,故云正士也。」

(二)十六正士

若依字面「十六正士」,則經中只舉十五位,少一位[3]。《大品經》《勝思惟梵天經》《思益梵天所問經》列舉「跋陀婆羅菩薩、寶積菩薩、星德菩薩、帝天菩薩、水天菩薩、善力菩薩、大意菩薩、殊勝意菩薩、增意菩薩、善發意菩薩、不虛見菩薩、不休息菩薩、不少意菩薩、導師菩薩、日藏菩薩、持地菩薩」;乃此方之居士(在家)菩薩之上首。《大智度論》卷七,引經曰:

颰陀婆羅菩薩(善守),剌那伽羅菩薩(寶積),導師菩薩,那羅達菩薩,星得菩薩,水天菩薩,……觀世音菩薩,文殊尸利菩薩(妙德),執寶印菩薩,常舉手菩薩,彌勒菩薩。如是等無量千萬億那由他諸菩薩摩訶薩,皆是補處,紹尊位者。

並【論】曰:

如是等諸菩薩,共佛住王舍城耆闍崛山中。……善守等十六菩薩,是居家菩薩。颰陀婆羅居 士菩薩,是王舍城舊人;寶積王子菩薩,是毘耶離國人;星得長者子菩薩,是瞻波國人;導師居士菩薩,是舍婆提國人;那羅達婆羅門菩薩,是彌梯羅國人;水天優婆塞菩薩。……

十六正士之上首「賢護」,又名跋陀和、賢首、善守。《思益梵天所問經》云:「若眾生聞名者,畢竟得三菩提,故云善守。」聞名即得如此功德,善於守護眾生。《大方等大集經賢護分》:

王舍大城有優婆塞,名曰賢護,為眾上首……,是大菩薩,久已住於阿耨多羅三藐三菩提行;本願力故,常隨世尊、樂聞正法;恒懃精進,為滿一切助道法故,於朝旦時,承佛威神,從本住處入迦蘭陀竹園精舍至世尊所,恭敬合掌,頂禮佛足,退坐一面。……世尊告賢護菩薩摩訶薩言:「善哉,善哉。賢護!汝今乃能請問如來如是妙義,汝為利益一切世間諸眾生故、亦為安樂諸眾生故、復為憐愍諸天人故、復為攝受未來世中諸菩薩故。……汝往昔已曾供養無量諸佛、種諸善根、聽聞正法、受持正法、愛樂正法、敬重正法;……於汝功德中,未說少分也。

《大寶積經》<賢護長者會>:

賢護,長者之子,宿福因緣,受天果報,身體柔軟,猶如初出新嫩花枝,詣於佛所。到佛所已,觀見如來最勝最妙容色,寂靜澄定功德藏身,猶如金樹,光耀顯赫,遍滿竹林。是時賢護,即於佛所,生淨信心,……即便低頭,頂禮佛足,兩膝著地,一心舉頭,諦視世尊,目未曾瞬。如是瞻仰如來之時,其身儼然,不傾不動。……(此跋陀羅波梨長者)受於快樂果報,雖復忉利帝釋天王猶不能及,況復人間此閻浮提能得及者,……皆由過去於諸佛邊種殖善根,今得如是勝上果報。……如是富饒多蓄財產,而性柔和不生貢高,在於五欲不染其心。……

《名義集》:「不但護己賢德,也護眾生,又稱賢首,位居等覺,賢中之首。」《大佛頂首楞嚴經》二十五圓通云:

跋陀婆羅,并其同伴十六開士,即從座起,頂禮佛足,而白佛言,我等先於威音王佛,聞法出家。於浴僧時,隨例入室,忽悟水因,既不洗塵,亦不洗體,中間安然,得無所有。宿習無忘,乃至今時,從佛出家,令得無學。彼佛名我跋陀婆羅,妙觸宣明,成佛子住。佛問圓通,如我所證,觸因為上。

圓瑛大師《講義》:跋陀婆羅,此云賢守,以賢德自守,此自利;又云賢護,以賢德普護眾生,此利他;又名賢首,位居等覺,是眾賢之首。並其同行道伴十六開士,自能開悟,復能開悟眾生。

《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》跋陀和菩薩「樂說菩薩妙行」八事:

1.處於五滓世界,拔濟眾生不生疲厭;

2.見諸眾生,興起福事,營護佐助,不生穢心;

3.見人為惡,敦喻訶諫,令得捨離;

4.有厄難者,拯濟憐愍,如母愛子;

5.有來求者,不惜身命;

6.有厄難處,扶持携接,令得脫難;

7.見邪見人,憐愍敦喻,令得正見;

8.鞠育眾生,猶如赤子,所有功德,悉持施與,共用迴向,無上菩提。

賢護正士示現於王舍城,在家而不染,混俗而不穢,如泥中之蓮,故特褒其德而具班同行;印度佛教的維摩詰、賢護二居士,兼具富豪及修證,乃居士之典範。中國佛教之龐蘊與李通玄亦然。《維摩詰所說經.菩薩行品》

菩薩者,不盡有為,不住無為。…又具福德故不住無為,具智慧故不盡有為;大慈悲故不住無為,滿本願故不盡有為;集法藥故不住無為,隨授藥故不盡有為;知眾生病故不住無為,滅眾生病故不盡有為。諸正士菩薩以修此法,不盡有為不住無為,是名盡無盡解脫法門。

有人說,賢護是釋尊會下修學淨土的弟子,等覺位之在家菩薩,與文殊、普賢、觀音等平列。《大方等大集經賢護分》:

賢護!今有菩薩三昧,名曰思惟諸佛現前三昧,若有菩薩,具足修習如是三昧,當得成就如上所問諸功德等。賢護當知,更有無量無邊勝上功德,說不可盡。……若諸菩薩欲得成就彼念諸佛現前三昧,隨何方所,先念欲見彼佛、世尊,隨所念處即見如來。……得見彼佛,有三因緣,何者為三?一者、緣此三昧,二者、彼佛加持,三者、自善根熟,具足如是三因緣故,即得明見彼諸如來、應供、等正覺,亦復如是。

《般舟三昧經》提及賢護菩薩親見阿彌陀佛,為眾上首,是念佛三昧[4]的發起人,助釋佛宣揚念佛法門:

跋陀惒,是三昧佛力所成,持佛威神。於三昧中立者,有三事:持佛威神力,持佛三昧力,持本功德力,用是三事故得見佛。

《大智度論》卷七:

善守菩薩是王舍城舊人,白衣菩薩中最大。佛在王舍城,欲說般若波羅蜜,以是故最在前說;復次,是善守菩薩,無量種種功德,如《般舟三昧》中,佛自現前,讚其功德。

善導大師《觀念法門》:

佛告跋陀和,有三昧,名十方諸佛悉在前立。能行是法,汝之所問,悉可得也。跋陀和白佛:願為說之,多所過度,安隱十方,為諸眾生現大明相。佛告跋陀和:有三昧名定意,學者常當守習持,不得復隨餘法,功德中最第一。

次行品云:佛告跋陀和,「菩薩欲疾得是定者,常立大信,如法行之,則可得也。勿有疑想,如毛髮許,是定意法,名為菩薩超眾行。」……即問「持何法得生此國?」阿彌陀佛報言:「欲來生者,當念我名,莫有休息,即得來生。」

是郁伽長者住在家地,賢劫中多化眾生。非出家菩薩百劫百千劫,何以故?百千出家菩薩所有功德,不如是郁伽長者功德。

(二)十四菩薩

如《無量壽經》所列「善思議菩薩,信慧菩薩,空無菩薩,神通華菩薩,光英菩薩,慧上菩薩,智幢菩薩,寂根菩薩,願慧菩薩,香象菩薩,寶英菩薩,中住菩薩,制行菩薩,解脫菩薩」;他方大菩薩,來此娑婆聽受《無量壽經》,以在家身份輔助(翼讚)釋尊,弘揚佛法[5]。《無量壽經》:

無量壽佛,威神無極,十方世界,無量無邊,不可思議諸佛如來,莫不稱歎。於彼東方恒沙佛國,無量無數諸菩薩眾,皆悉往詣無量壽佛所,恭敬供養,及諸菩薩、聲聞大眾,聽受經法,宣布道化;南、西、北方、四維,上、下,亦復如是。……十方來正士,吾悉知彼願,志求嚴淨土,受決當作佛;……諸佛告菩薩:『令覲安養佛,聞法樂受行,疾得清淨處。至彼嚴淨土,便速得神通,必於無量尊,受記成等覺。』其佛本願力,聞名欲往生,皆悉到彼國,自致不退轉。菩薩興志願,願己國無異,普念度一切,名顯達十方。奉事億如來,飛化遍諸剎,恭敬歡喜去,還到安養國。

《文殊師利嚴淨經》云光英,慧上,寂根,願慧四大菩薩,其德齊於文殊,故如來舉之,令知時會眾;又可配為七對:

1.善思議(惟):正智能達,信佛智德;喻法藏比丘五劫思惟,說偈發願。

2.信慧:信心智慧,永斷疑網;或信佛無上智慧。

思法-信解:觀察教法(善思議)-信順教授(信慧)

3.空無(觀無住):能證真空,滅無塵勞,喻法藏比丘永劫因行,說住空無相無願之法。

4.神通(善)華:神通無方,以嚴內德;集萬行德華,以大莊嚴具足眾行,令諸眾生功德成就。

證空-涉有:內證空理(空無)-遊化諸有(神通華)

5.光英(幢):智慧為光,福德為英,圓備二德;英發嚴淨,光明無量;東方無憂首佛土。

6.慧(智)上:般若靈智,超出一切,最勝嚴淨;南方惠王佛土。

大慈-大智:慈光炬英(光英)-慧根無加(慧上)

7.智幢:洞達二空,大摧魔邪,最勝如幢。

8.寂根:寂滅境智,諸根清淨,根本嚴淨,壽命無量;西方智積佛土。

自利-利他:修菩提道(智幢)-防護根門(寂根)

9.願慧:悲願廣大,普照有緣, 喻彌陀智願廣大,無能測者;北方鉤鎖佛土。

10.香象(不休息)菩薩:究法海底,猶如香象,Gandha-hastin,曠劫修行,度化眾生,念念流入薩婆若海,不稍停息。《華嚴經.菩薩住處品》:「北方有菩薩,住處名香聚山,過去諸菩薩常於中住;彼現有菩薩名香象,有三千菩薩眷屬常為說法。」喻彌陀願力無窮,如大香象。

法名-喻名:法(願慧)-喻(香象)

11.寶英(幢):功德聖財,莊嚴身心, 喻彌陀願海,無量功德寶莊嚴,令眾生證入涅槃界。

12.中住:常住中道,不著有無。

福資-智資:備福(寶英)-具智(中住)二種資糧

13.制行:嚴持聖戒,制止諸惡。

14.解脫:二利自在,不繫二邊;身獨度脫,獲其福德,度泥洹之道。

修行-除縛:修聖行(制行)-滅二縛(解脫)

又,《四童子三昧經》云:

東方有一世界名寶鳴主,去此佛剎十千俱致。彼國土中有 佛,名曰師子鳴聲多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。其世界中有 一菩薩名善思義,從彼應託來到此土王舍城中,摩伽陀國,韋提希 子阿闍世王宮內化生,結加趺坐。彼既生已,說此偈言:……從彼南方 去此佛剎,五百千億佛之世界有一佛剎,彼佛號曰寶積善現如來, 十號具足。彼有菩薩名寂靜轉(信慧),從彼剎沒,於此世界閻浮提地舍衛 城內,生大居士似師子家。即於初生,而說偈言:……西方 去此過八億百千佛剎,有佛名號樂音如來,十號具足。彼佛剎土有 一菩薩摩訶薩名無攀緣(空無),從彼佛剎隱滅身已,於此佛剎閻浮提地, 波羅奈國大城之內,有大居士名善鬼宿,於其家內而忽化生。時無 攀緣童子即於生時而說偈言……… ,從於北方去此佛剎,過六萬四百千 億佛土,有佛名曰住菩提分轉如來,十號具足。於彼佛剎有菩薩摩 訶薩,名曰開敷神通德(神通華),從彼沒身生此剎土閻浮提中,毘耶離大城,大將師子,於彼家內忽然化生。爾時,開敷神通德菩薩摩訶薩生彼家已,即說偈言:……。時四童子從四方來,各與大眾前後 圍繞,導在眾首,悉皆平等,智慧神通、威德法行,無所差別,不 乖毫毛,共趣佛所,往到佛前,恭敬合掌。彼四童子到佛邊時,各隨城邑,所從眷屬、一切天人、百千眾生雜類,皆悉合掌,一切靜心,歡喜踊躍,曲躬瞻仰向四童子。……,佛告阿難:「阿難!汝見此四童子已不?從四方來,面如滿月,過日光明蔽四天下,威德特尊齒白明耀,發智慧光得大精進,入甚深智成就功德,識智了達,有深信行,謙卑慚愧,行業滿足,意見深遠,得正念定,智慧善巧,有大方便,第一總持,為諸眾生,隨順說法,增長善本,於無量億百千佛所,種諸善根。各住四方,各於佛剎,聞我涅槃,各從彼剎諸如來所,諮發啟請,生此剎土,欲聞見我及我名稱,說法利益功德之事,觀看今日如來,後夜分時,於力士生地,娑羅雙樹間,……如來當取如是微妙最上涅槃。

結語:

此經列舉之「十六正士」,或為了彰顯淨土門不以出家發心為本;而他方來的「十四菩薩」,乃表彰十方佛土中,以此淨土門為釋尊出世之大事,共來精進求此法。這些大菩薩們所護持的或乃「四十八願」+「五十三參」的濃縮,是遵照《華嚴經》普賢十大願王而修行成就,並以此殊勝行之功德,也就是以彌陀二十二所包含的的無邊勝福,而巧方便迴向,普攝一切有情,同生安樂國。

設我得佛,他方佛土,諸菩薩眾,來生我國,究 竟必至,一生補處。除其本願,自在所化;為眾生故,披弘誓鎧;積累德本,度脫一切。遊諸佛國,修菩薩行;供養十方,諸佛如來;開化恆沙,無量眾生;使立無上,正真之道。超出常倫,諸地之行;現前修習,普賢之德。若不爾者,不取正覺。