明朝歷史 276 年(1368 - 1644),共經歷了十六位皇帝。由盛而衰的關鍵在第十三位皇帝:明神宗萬曆年間(1572–1620)。

神宗朱翊(ㄧˋ)鈞,是穆宗第三子。穆宗在位僅六年即駕崩,十歲的朱翊鈞登基,年號萬曆。由於年幼,由母親李太后聽政,軍政大事由宰相張居正裁決。實行「一條鞭法」等改革措施,裁太冗員,改善賦稅,使社會經濟有很大發展。同時加強邊防。這就是歷史上的「萬曆中興」。

張居正對神宗,不只是宰相大學士,更像嚴師。有次神宗唸錯一個字,張居正當廷大聲糾正,把其他大臣都嚇一跳。但張居正對別人要求嚴格,自己卻恃寵而驕,甚至父親去世時沒有依制丁憂(辭官回家守喪三年)。雖然有神宗和太后支持,提出「奪情」,還是有人反對。居正強力壓制異己,事情雖然平息,卻引起很多官員嫉恨。

張居正於萬曆十年病逝,反對者隨即反彈。先是江西御史李植上疏,彈劾與張居正關係密切的司禮監秉筆太監馮保。馮保在神宗的祖父世宗時就是秉筆太監,穆宗死後是顧命大臣,權力很大。萬曆初年他曾管教小皇帝,神宗早已懷恨在心。李植的彈劾正合神宗之意,批示將馮保發配南京孝陵(明太祖的陵寢)種菜,並查抄家產。這時又有更多官員彈劾馮保和張居正圖謀不軌,最後馮保死於獄中。

馮保被彈,下一個目標就是張居正。神宗起先還維護,但彈劾漸多,還說張居正的兒子中狀元榜眼也有問題,神宗批示「都教革了職為民」。反對張居正的官員繼續構陷,最後導致抄家,家族被封閉於張府,餓死十七口,包括三名嬰兒。張居正的兒子也被逼死。

有官員看不下去上疏請求憐憫,神宗看了不高興,又被李植彈劾落職為民。張居正重用的名將戚繼光也被調任廣州總兵,不久貧病而死。

擺脫這些老臣之後,神宗可以為所欲為了。起初還保持對朝政的興趣,但從萬曆14年底開始沉迷於酒色,又因立太子事與大臣爭執,索性不出宮門,不裡朝政。從萬曆17年以後的30年間,神宗不郊、不廟、不朝、不見、不批、不講,在位中期以後入中樞的廷臣竟不知道皇帝的長相。

「不郊、不廟」是不祭天地和宗廟;「不朝、不見」是不上朝也不接見大臣;「不批」是不批閱奏章;「不講」則是不參加經筵講席。因為這六不造成政治癱瘓。

第一個影響到的就是官吏嚴重缺員。到萬曆 40年時,大學士只剩下首輔葉向高一人。中樞六部應各有尚書和左右侍郎,這時只有吏部一位尚書,戶、禮、工三部各只有一位侍郎。都察院有八年沒有正官。(這就好像現在的行政院沒有副院長,部會首長只有一位人事行政局局長,財政、教育、經濟部不僅沒有部長,次長也只有一位。監察院有八年沒有院長)。因為嚴重缺員,很多事情辦不了。而刑部缺員造成長期積壓案件,有囚犯被關了 20 年還沒有問過一句話。

缺員已經使政府機構運轉不靈,雪上加霜的是皇帝不批示不接見,使大臣無法工作。最後做不下去,上表請辭,也得不到批示,索性「拜疏自去」(留下一封信,自己走了)。整個中央政府等於停擺。

其次是宦官干政。大臣見不到萬曆帝,皇帝的旨意只能由太監傳達,宦官的權力越來越大。神宗還派遣宦官作稅監、礦監、珠監(採集珍珠),到處搜刮錢財。有官吏上書請求懲治不法的宦官,本身反而遭禍。

官員見不到皇帝,升遷制度也趨混亂。一些大臣開始結黨,不同黨間互相傾軋,搞得是非難辨。黨爭延續到後來的天啓、崇禎年間,和明朝滅亡有直接關係。

萬曆雖然不理朝政,可並不是完全不管事。怠政初期還打了三個大勝仗:寧夏之役,平定哱拜之亂;朝鮮之役,援助朝鮮打敗日本;播州之役,平定播州(現在的貴州遵義地區)的亂事。

但這三大征都發生在萬曆廿八年以前,此後邊務廢弛,邊將常因黨爭被撤換,兵器朽壞,士兵羸弱。而女真人努爾哈赤建立的後金國日益強大。萬曆 47 年的薩爾滸之戰明朝軍隊被後金各個擊破,死傷四萬多人,以後明對後金(清)就只能採防守策略了。

除了中期的三大戰爭,萬曆最有興趣的還是錢財。他派遣太監作稅監到大邑、礦監到礦山、鹽監到兩淮、珠監到廣東,搜括錢財。收到的財物不進入戶部所管的國庫,而歸內帑(ㄊㄤˇ,皇帝的私庫)。同時神宗和他的弟弟潞王、兒子福王,共享有810萬畝良田,是當時全國農地的 6.3%!

太監以各種名目收到的錢不歸國庫,但花庫銀可一點不省。寵妃鄭氏生子、慶生,賞銀都是15或20萬兩,福王(鄭貴妃之子)結婚、建府邸用銀也是二、三十萬兩。營建定陵用銀 800萬兩,皇子冊封等用銀 1200萬兩。而國庫一年的收入才400 萬兩,還不夠他造一個陵墓。

除了各樣揮霍,三大征共用銀約 1200 萬兩,也加重了國庫的負擔。

像這樣政府停擺又揮霍無度,加上宦官和黨爭,國家不敗壞都不可能。

神宗在薩爾滸之戰次年(1620年)駕崩。死後才 24年,北京就被闖王李自成攻破,思宗自縊於煤山(現在的景山),結束了明朝 276 年的統治。

~~~

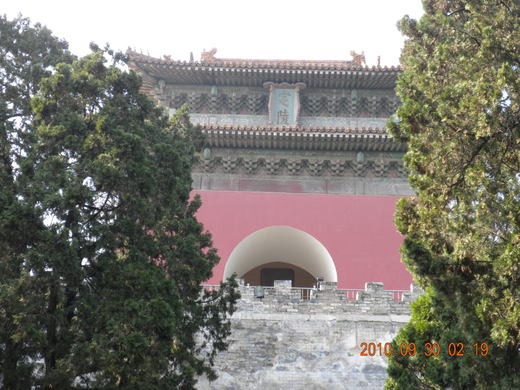

我從長城下來,接著去看這個明神宗花了800萬兩白銀蓋的定陵。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 19樓.2011/09/27 16:15長什麼樣子呢

以前的皇帝長得真的跟畫一樣嗎?

就算是壞皇帝,看起來也不是那麼壞。

明朝是個好特別的朝代,或許朱元漳是個怪人。

既然他兒子都敢弒姪奪位了,他的後人應該也好不到哪裡去。

想到明朝,就想到錦衣衛。 - 18樓. 天路(今日當如何)2010/11/12 00:23日月無光

這個朝代啊.......

文人用的傢俱風格倒是脫俗典雅得很!

這個朝代的政治讓人失望,但工藝的進展卻是傲人的。瓷器好像也是明朝的最有名?

看雲 於 2010/11/12 01:01回覆 - 17樓. MABLE2010/11/03 20:36明朝君主代代殘暴

您好:

朱由檢承襲祖先暴虐習性 幾乎隨時生氣毆打宦官宮女至死

個性反覆無常 懷疑心重 又是無能之人 派出監軍宦官

只要犯錯官吏 就是 殺 殺 殺

忠君愛國袁崇煥遭磔刑

本有機會和皇太極和談 苟延殘喘一段時間 一如宋遼

卻又殺了談判者陳新甲 使皇太極五度入塞 官逼民反下

李自成攻陷北京 思宗自縊留下遺書說"群臣誤我"

真是不知反省 怪東怪西 就不是自己錯 國滅尚無悔意

難怪諡號叫"思宗"

有感於您詳細介紹孝靈 神宗 故而舒發回應 請不吝指教

Mable謝謝指教。

您精研明史,知道得比較詳細。我只是湊巧參觀了定陵,所以找出有關神宗的歷史看一看。「個性反覆無常,懷疑心重 」這些在別的文章裡也讀了一點,但因為重點是寫神宗,就沒有特別找關於思宗的文章來讀。

思宗曾經想做一個好皇帝,無奈時機不對,能力不足。他弱冠(16歲)即帝位,收拾前朝留下來的爛攤子,時時活在焦慮當中。大臣間的黨爭也讓他看不清誰是誰非。加上連年天災和傳染病,饑民起盜心。而東北後金的威脅又一天緊似一天,可說內外交迫。他的缺點是明亡的原因之一,但遠因是從他的祖父開始的。

我不是特別為思宗辯白,只認為不好的制度讓不適當的人坐了皇位。如果那時是像明成祖朱棣那樣的人做皇帝,明朝或許還有可為。

看雲 於 2010/11/04 00:12回覆 - 16樓. 風雨故人來2010/11/03 09:25ㄛ

皇帝花了八百萬兩白銀蓋的皇陵 妳看雲竟然幾小時就看完了 真的是太不划算了

皇帝蓋陵墓精雕細琢,遊客看遺物走馬看花 看雲 於 2010/11/03 23:40回覆

看雲 於 2010/11/03 23:40回覆 - 15樓. JamieChao2010/11/03 02:01到處都被綁?

可是我爸河南家鄉也稱"解手"耶那是以前去四川時地陪講的故事。他是客家人,據說祖先就是那樣被遷到(或牽到)四川的~ 看雲 於 2010/11/03 02:51回覆 - 14樓. JamieChao2010/11/02 14:32漢人統治,品質?!

明朝看來是中國最弱又假道學的一朝,漢人統治,品質?!可憐的還是民生。

明末張獻忠剿四川(萬曆)幾乎把四川人殺光,出現十室九空,後來以湖廣填四川,現今的四川人大半算是混血的四川人。不管是哪一族統治,賢君、昏君在乎統治者個人。

清初為了增加四川的人口,聽說用強制方式送去很多人。為了怕人逃跑,所有人都被綁一隻手,拉著一起走,只有上茅房時才解開。所以四川那一帶稱如廁為「解手」。

看雲 於 2010/11/02 22:45回覆 - 13樓. 牛小妹2010/11/02 08:39明神宗

八百萬兩,是現在的多少錢啊?不知道有沒有陪葬?這時,不也是西洋教士進來的時候嗎?利馬竇?你想參加東林黨,那可要男的才行.升官發財,做皇上最大,有財有勢.那時那個妃子最得寵?做妃子只要不打入冷宮,有機會當皇上的寵兒,倒也不失為一計.我電視看多了.明清小說,這時應已開始流行了.不知道八百萬兩合現在多少錢,但如果合當時兩年的國家財政收入,那一定相當可觀。

我還沒想到利瑪竇,你這段歷史讀得很熟嘛。他是萬曆十一年到中國的,萬曆三十八年病逝於北京。

明神宗最寵愛的妃子是鄭貴妃,為了想立她生的兒子為太子而和大臣不合。這鄭貴妃也不是簡單人物,有一個案子「梃擊案」(疑似侵犯太子寢殿)就和她有關。

看雲 於 2010/11/02 11:30回覆 - 12樓. MABLE2010/11/01 21:05中國統治者

以儒飾法 強調忠君愛國 維繫既得利益

明朝皇帝自朱元彰以降 代代殘暴

思宗自殺滅國 還怪東怪西

相較於經濟繁榮人文薈萃的宋朝

讓中國歷史曲線走往谷底

感謝分享好文

Mable謝謝。不太確定妳說「思宗自殺滅國」指的是甚麼。

思宗承襲了一個已經腐敗的王朝,又有內憂外患,在那種情況下任何人當皇帝(或宰相)都難。雖然他聽信反間錯殺了袁崇煥,一再撤換宰相讓人心不安,但沒有哪一個君主是有心「滅國」的,這個指責太嚴重了。

至於「經濟繁榮人文薈萃的宋朝」,最後也是亡於異族之手。經濟繁榮如果沒有強大的邊防保護,還是不夠的。

看雲 於 2010/11/02 10:45回覆 - 11樓. ono2010/10/31 17:21明神宗有個好朋友

明神宗有個好朋友

同樣奉行「六不」主義

那就是清朝的兩廣總督葉名琛

他在英法聯軍之役的「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」

真的是經典啊

神宗是怠政,葉名琛則是老頑固。但第二次鴉片戰爭時英國存心挑釁,不論葉名琛怎麼做最後還是會喪權辱國。那時中英軍事力量差太遠,而清廷還在關起門來做皇帝的夢境中。 看雲 於 2010/11/01 06:42回覆 - 10樓. 刁卿蕙2010/10/31 04:08儒家

對,這兩人都沒讀啥書,卻有足夠的街頭智慧煽動群眾造了反,成立新朝代,主要也是因秦的暴虐與元朝異族的統治令人民忍無可忍,只能革命了。秦重法,元貶儒,這兩個短命朝代都不見儒家教化,人民不得安生,水深火熱。

儒家成為統治者的最愛,強化了五倫制約,有助長治久安。這是是帝制利用了儒術,而非儒家助長專制。認清這點,就可還儒家清白。今人所要做的是提煉出儒家的正面思想,以誠意正人心。民主制度下的儒家社會,我想才可能真和平大同。那時也出現不了朱元璋,劉邦,毛澤東之流了。目前的中共逐漸修正外來的馬克思主義,於此同時在恢復國學,這是很健康,令人欣喜的做法。有人認為共產主義在“綁架”儒家,多少有一點吧,但如果因現行體制不理想,此就要捨此大智慧,而全就西洋那一套,就是把嬰兒和洗澡水一起倒了。

民主潮流下,中國是不可能會再重返帝制的,中一黨專政在鬆動中。中國再也禁不起草莽式的天翻地覆革命,那時外侮必至。兩害相權,取其輕,我選擇適合中國體質根治,而非休克療法。

雖然西方的學說或制度不一定是最好的,但儒家太強調人治。使得政治的良窳,繫於一兩個人的能力、品德和人望。如果沒有健全的制度監督施政者和汰舊換新,英明的領導者也可能因長期決斷而成為獨裁。不論贊成與否,起源於英美的民主制度還是到目前為止最成功的政治制度。

中國似乎又恢復提倡孔孟,但這是真心的崇孔還是政治因素,實在很難說。尤其在壓制異議或反對者方面,一點也不像孔子的忠恕之道。 看雲 於 2010/11/01 06:33回覆