今晚。妳寫來心情: 永遠的永遠的永遠,草間彌生。

我開始想像著妳和草間彌生之間的鏈結。

我附和著: 去年夏天,在北美館,我也看見了草間彌生的作品。

( 沒說出口的是,那其實是一場意外。我是為了村上隆和奈良美智去北美館的。)

妳像是遇著了邊際,興奮的繼續說著: 今年初,在巴黎龐畢度看了草間彌生的展覽,真是令人難忘啊。

巴黎? 喔,好遙遠。我搭不上腔。

像星空中逐漸亮起的繁星,妳自顧自的分享著正在松本美術館所拍的相片。

我靜靜的看著。

浪漫情人節出生的妳,念哲學的妳,學藝術的妳,當導演的妳。

怎麼會這麼迷戀草間彌生?

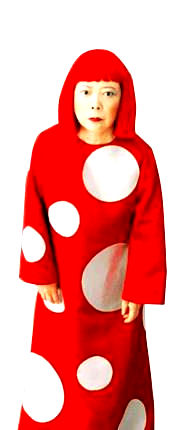

草間彌生 ( Yayoi Kusama )

1929年 3月22日出生於日本長野松本市。

1941年 開始創作以“Poika圓點” 及蛛網為主題的繪畫。

1957年 移居美國,積極參與紐約各種社會運動。

1968年 自導自演了短片「草間的自我消滅」,奪得比利時等電影節多項殊榮。

1973年 回到日本,出版一系列小說和詩集。

1987年 於北九州市立美術館舉辦首次日本個人作品展。

1998年 " 無限的愛:草間彌生1958~1968 " 展出。

2003年 獲頒法國藝術及文學勳章。

2004年 在東京森美術館Kusamtrix藝術展草間彌生:"永恆的現在"展出。

2005年 獲頒日本皇室世界文化獎

.

.

.

2012年 松本市美術館 ( 7/14~ 11/4展出 " 草間彌生 永遠の永遠の永遠 " )

夜空中。有些情緒,正逐漸一點一滴架構起我心中的妳的她。

草間彌生在自傳裡寫道:

我深深感受到人生真是太美妙了,身體甚至為之顫抖。

藝術世界樂趣無窮,對我來說沒有比這個世界更能湧現希望、激發熱誠的地方。

因此為了藝術,再怎樣辛苦我也不會後悔。

藝術。

那也是妳骨子裡相同的血液,對吧。

某種程度,我像個小女孩安靜的在一旁崇拜妳,我一樣渴望有那樣相類似的骨血。

我的思緒呈現類比狀態。

繼續挺進著,往妳身後微弱的光芒走去。

想去瞧瞧妳口中的松本美術館,還有巴黎龐畢度的展覽。

妳的氣息,肯定和草間彌生有過短暫的靈魂交會。

那交會後互放的光芒,正是我的渴望,一種說不出緣由的渴望哪。

松本美術館入口:《幻之華》雕塑

松本是草間彌生的故鄉,她在這裡待到了二十八歲才遠走紐約。

難怪妳說這裡的展品給人一種特別濃郁的情感。

對於故鄉,人們總是又愛又恨。

年輕時,不顧一切急著想逃;等經歷過一些人生,又渴望能回去。

從十歲開始,草間就開始受幻覺和幻聽所困擾。

只有南瓜那胖墩墩的造型,給了她撫慰。

所以草間不斷地畫南瓜、不斷地雕塑南瓜。

不穩定的精神狀態撕裂著草間的一切,只有藝術的力量才讓她繼續活下去。

作品中,重複性的圓點圖像,訴說著她一次又一次的詭異不安。

圓點中的紅色,綠色和黃色圓點個代表了地球,太陽和月亮,也是她的創作標誌。

《行走在死海之上》圖片:Chairs and Buildings website

《Obsession Infinity Mirrored Room》 圖片:Art Knowledge News

草間利用空間、鏡子以及光線的關係,創作出一個人,站立在宇宙的氛圍。

自我消融的過程裡,我不再逃離。

即便痛苦,也要面對,也能挺進繼續遨遊在宇宙的遊戲當中。

我喜歡這樣的意象。在迷幻之中,給了脆弱的傷口一股強大癒合的力量。

「我一圈圈收著藝術這條線,盡可能努力摸索自己的生存方式。若是沒有這個窗口,我一定會在更久更久之前就受不了周遭的環境跑去自殺」。

草間在創作中發展出一種「繁殖」的觀念與特色。

像一片巨大的網,滿佈著無限延伸的斑點。

草間彌生說,這就是生命。

瘋狂又迷幻,包覆了我眼前的所有視覺。

無限網 ( Infinity Nets ) 的異想世界,訴說著極為內心的衝擊和私密。

終於,我開始有了永遠的想像。

《I’m Here, but Nothing》 圖片:龐畢度回顧展

我在這裡,卻什麼也不是。

「某日我觀看著紅色桌布上的花紋,並開始在周圍尋找是不是有同樣的花紋,從天花板、窗戶、牆壁到屋子裡的各個角落,最後是我的身體、宇宙。在尋找的過程中, 我感覺自己被磨滅、被無限大的時間與絕對的空間感不停旋轉著,我變的渺小而且微不足道 ......」

原點的幻覺裏,我認真的凝視著。尋找著妳,我和她的共鳴。

妳所謂的永遠是什麼?

而我的永遠又是什麼?

最後。

會有誰看透,其實妳是我的一部分,而我其實來自妳呢?

( 看見了嗎? 我是妳最頂端的陽光所形成的陰影,永遠的永遠。)

草間彌生在台首件公共藝術作品

屏東農業技術園區裝置藝術,傳達愛與和平。

草間彌生的官網: http://www.yayoi-kusama.jp/