瓦洛加

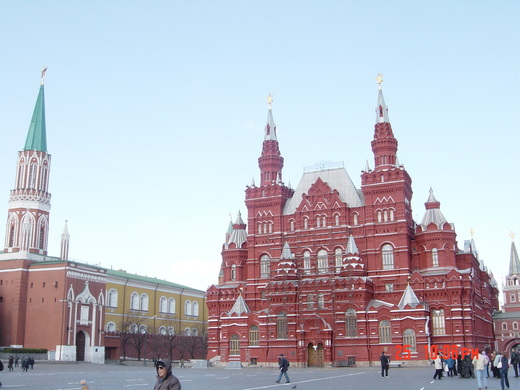

1992年四月,莫斯科的早春。弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其‧巴詹諾夫與妻子女兒一起坐在俄羅斯大戲院裡。

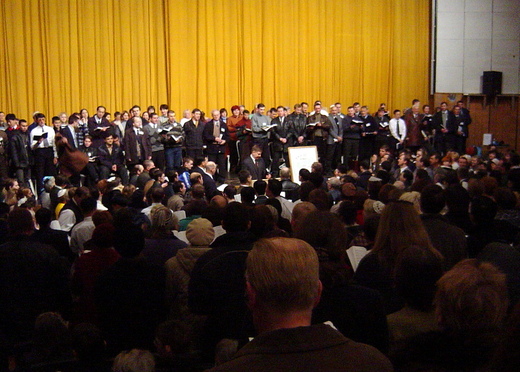

今天戲院賣了個滿座。

說「賣」其實並不正確。今天是免費進場,銀幕上也沒有放映電影,只有一個美國中年人站在舞台上說話,旁邊站著一個俄國青年在為他翻譯。

弗拉吉米爾認真地聽著每一句話。

弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其‧巴詹諾夫,前蘇聯紅軍上校。布里茲涅夫執政期間,曾任紅場閱兵大典指揮官。他體格壯碩魁武,寬額濃眉,聲如洪鐘。當年他英挺地站立在紅場的指揮台上,一聲令下,整齊畫一的蘇聯精銳部隊便雄壯威武地從閱兵台前,以排山倒海之勢接受蘇聯領導班子的檢閱。同時也向全世界,特別是西方自由世界,強勢地炫耀著共產主義彪悍的實力。

這曾使全世界觀眾神經緊繃的一幕,就在他的號令之下開場。

後來他以上校軍階退伍,現任莫斯科著名的能源大學軍訓教官,很得師生敬重。

弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其‧巴詹諾夫!

你是不是覺得這個名字長得嚇人?好吧,就讓我們來談談他的名字。

「弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其‧巴詹諾夫」(Vladimir Serafimovich Bazanov)是他的全名。其中「巴詹諾夫」是姓,「弗拉吉米爾」是名,「謝拉費莫維其」是他的父名。

一個俄國人完整的名字一定包含這三部分:姓﹑名﹑父名。一股腦兒告訴你他姓什麼,叫什麼,還有他爸爸叫什麼。三個字中,那個以「維其」結尾的,就是他的父名。譬如說,俄國大文豪托爾斯泰的全名是:「列夫‧尼可拉維其‧托爾斯泰」。好啦,你知道了,「托爾斯泰」是他的姓,他名叫「列夫」,他的爸爸叫「尼可拉」。

取這麼複雜的姓名有什麼好處呢?這跟俄國人的社交禮儀可有極大的關係。

怎麼稱呼一個俄國人,那可是非常有講究的。比如說吧,我們的大文豪:

當他被大眾媒體報導,或是被讀者們傳頌時,他是「托爾斯泰」。

在他那些交往不深的同儕中間,他叫「列夫」。

他的爺爺奶奶爸爸媽媽叔叔阿姨老鄰好友叫他「廖瓦」(「列夫」的暱稱小名)

他的晚輩,或是官場衙門中的辦事人員叫他「列夫‧尼可拉維其」。

你搞清楚了嗎?可不能叫錯喔。

一般場合中,稱呼年齡較長,或是位份尊高者時,一定要名字帶著父名稱呼,以示對他的尊敬。這是非常,非常基本的應對禮節。只是對我們華人來說,要說出這麼一長串音節,實在是腦筋記不來舌頭轉不開。

所以啊,如果你面對的,是類似這位前蘇聯紅場閱兵大典指揮官,可敬的「弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其」(我已經重複好幾次了,這次你唸對了嗎?),你又極想與他交往寒暄,那你所遭遇的場景,大概會是這樣:

你興奮地握著他的手,

你準備開口問候他,

你的眼睛迎著他期待的眼神,

你的聲帶在他那某某某某維其的音節叢林中掙扎,

你的舌頭費盡力氣卻殺不出一個聲音。

你的臉色開始轉紅,你的耳朵開始變熱,你的舌頭開始漲大,

弗…米…謝…飛…圍棋?什麼圍棋?

你快要放棄了,

就在絕望之餘你忽然聽到他的太太在一旁叫出他的小名,

你像一個即將滅頂之人忽然發現一綑稻草,

於是你撲向那捆稻草,如釋重負地撿個便宜,也跟著稱呼他:

「瓦洛加,您好。」

那你就等著看人的白眼吧。

沒準還會當場被人訓斥一頓。

(如果你覺得這個某某某某維其真是太難搞了,那我最好不要告訴你,在哪些應對之下你還要準確地把「維其」轉變成「維查」﹑「維丘」﹑「維切」﹑「維瓊」﹑「維…」…)

然而,如果這長者是你非常親密的人,比如說,你的爺爺奶奶,或是看著你長大的伯伯,阿姨,那就不會那麼見外了。你不但不會稱他的父名,就連名字也會簡化成親暱的小名。於是,「亞力山大‧伊凡諾維其」變成了「沙夏」;「瓦西里‧米哈勒維其」變成了「瓦夏」。

有一次,在主日上午聚會之後,弟兄姊妹們相邀到一個森林公園去踏青。我們一行人浩浩蕩蕩地走向地鐵站,忽然路旁一個大學生模樣的年輕人靠近身來,帶著狐疑的表情,指著那位在我們最前面領隊的壯碩弟兄問道:「你們知道那個人是誰嗎?」我順著他的手勢看了過去,「喔,你是說瓦洛加弟兄嗎?」

「瓦洛加弟兄?」他大吃一驚地瞪著我,好像我犯了什麼不可原諒的大錯,「你叫弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其『瓦洛加弟兄』?」

是的,同學。你們可敬的「弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其」是我們親愛的「瓦洛加」弟兄。

可現在坐在觀眾席上認真地聽著福音信息的,還是那一位可敬的「弗拉吉米爾‧謝拉費莫維其」。他是怎麼跑到這裡來的?一個忠黨愛國的高階紅軍退伍軍官,無神論的共產黨員,怎麼會坐在這裡,仔細聽著一個美國人傳耶穌?

弗拉吉米爾(為了體恤讀者,我們還是暫時把可敬的弗拉吉米爾的父名放下吧,我想親愛的瓦洛加弟兄絕不會在意的)的確是忠黨愛國,也的確是個自幼資歷齊全的共產黨員。

可是,他卻不是個無神論者。

他有個姑婆。早在共產政權成立之前,她已經是俄羅斯傳統「老信仰」(old faith) 的信徒。那是一種混合著基督教教義,與俄羅斯傳統傳說的民間信仰。雖然弗拉吉米爾對它並不熱衷,也搞不清楚這信仰到底信的是什麼,只因從小耳濡目染,加上對姑婆的敬重,他心裡對神倒從來沒有否認過。

其實,既使在列寧,史達林雷厲風行無神主義的時代,仍有不少共產黨員知道,這日以繼夜,充斥在大街小巷裡「沒有神!沒有神!」的強迫政宣,總掩不過他們心裡那個微小,卻又真實的聲音:

「萬一真有神,可怎麼辦?」

1994年,有一次,我到白俄羅斯去探訪一群基督徒。我問他們,在共產主義執政時期,他們怎麼會去信耶穌?其中一位告訴我,政府一天到晚,苦口婆心竭盡心力地告訴我們沒有神,沒有神。我就想,既然他們這麼認真,我可得好好搞清楚,到底有沒有神。

這一搞,他就清楚了。

弗拉吉米爾雖是軍職,親友中卻也有人持守著信仰和宗教儀節的。有一天,他的一個摯友準備替自己的幼子行浸禮,根據他們的教規,父親必須為幼子找到一位教父。這摯友於是來找弗拉吉米爾,請他作孩子的教父。古道熱腸的弗拉吉米爾自然答應了。

為了掩人耳目,他們在一個晚上,一起到一條小河邊去為孩子行禮。

第二天,弗拉吉米爾被上級約談了。他們問他:「你昨天晚上跟誰到河邊去幹什麼啦?」弗拉吉米爾的忠貞操行於是被記了一筆。

1991年,標榜無神論的共產政權垮台了,蘇聯解體了。俄羅斯東正教也恢復了他們在民間的影響力。弗拉吉米爾自然地成了一個東正教徒。

時代不同了。現在,他可以自由自在地去東正教教堂走走,駐足聽聽祭司用沒人聽得懂的古斯拉夫語念經;瞻仰瞻仰教堂內擠得滿牆滿壁,卻個個神情哀傷的大小神像。

沒有不同的是,他一樣不清楚,這裡信的到底是誰?

弗拉吉米爾有一個很美滿的婚姻。這在蘇聯,乃至現在的俄羅斯,實在是個異數。他和他唯一的妻子(我這樣強調,因為結過兩次婚以上的俄國人實在太多了)葛利娜育有一男一女。故事就從他們可愛的兒女開始。

1992年年初,有一天,弗拉吉米爾美麗的女兒列娜神情愉悅地回到家。一進家門,她就興奮地告訴爸媽:「我和哥哥找到沒有神像的教會了!」

沒有神像的教會?

等等,等等。什麼沒有神像的教會?

沒有神像的地方怎麼會是教會?你在說什麼啊?

什麼?美國人?!

啊!哈!我就知道是他們!

這些美國人就會趁我們國家轉型的亂局,跑來誘拐毒化我們的年輕人!

甚麼沒有神像的教會?他們想幹什麼?搞意識型態洗腦啊?

我…

列娜沒有多說,倒是媽媽葛利娜頗有興趣。

隔兩天,悄悄地,葛利娜陪著女兒列娜,去了那個「沒有神像的教會」。

又過了幾天,列娜說,「爸爸,我想邀幾位美國來的弟兄姊妹到家裡來,可不可以?」

美國人?呵!又是美國人!才幾天工夫,就已經稱兄道弟了?還想滲透到民宅來?哼!到底存什麼心?不過話說回來,倒可以趁機探探他們的底細。

「好啊,邀他們來吧!」

「烏拉!」(俄文,「好棒」﹑「萬歲」的意思。)