新疆維吾爾自治區阿克蘇龜茲蘇巴什佛寺遺址Google衛星圖檢視較大的地圖

蘇巴什是維吾爾語,意為水頭或龍口:;蘇巴什佛寺又稱昭怙悝大寺,也叫蘇巴什故城

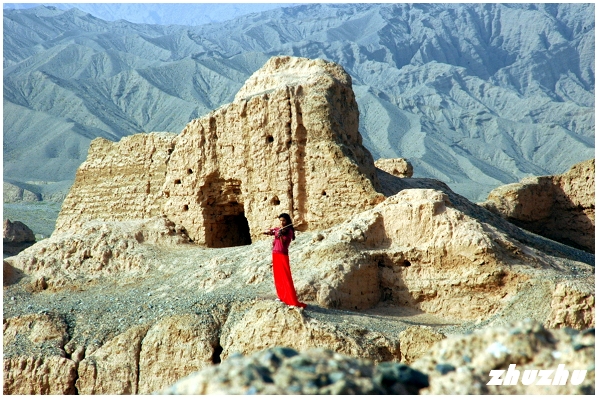

美女,荒城,突兀的組合

有美女著民族服飾在傾頹的遺址上拉琴;鏡頭越拉越遠,美女身影也逐漸縮小

繼續馬不停蹄地趕往蘇巴什佛寺。唐貞觀二年,著名高僧玄奘去印度取經西行至此,見寺廟僧侶雲集,香火甚盛,便在這裏滯留兩月餘講經弘法。這裡仍是卻勒塔格山,還有一個名稱︰龜茲的聖山。這個名稱並不是因為卻勒塔格山特殊的紅色岩石以及由地殼運動擠壓及地震形成的褶皺和塌陷,歷經千百萬年的風侵雨蝕,形成的怪石嶙峋的山體;而是龜茲古國的佛教文化,使得此地成為佛教聖山。

歷史上佛教東傳,首先進入塔里木盆地的於闐,卻興盛於龜茲。而卻勒塔格山則是佛國龜茲開窟造像、僧侶修行、俗人禮佛的最重要場所。其中,古龜茲國流傳下來的主要石窟寺廟遺址克孜爾、溫巴什、庫木吐喇、克孜爾尕哈、托克拉克埃肯、蘇巴什和森木塞姆等均分佈於此山中。那麼古代的僧侶為什麼如此看中荒涼的卻勒塔格山,莫非是因為這裏地勢險要,戰爭硝煙難以散盡,殺氣太重,以至於需要僧侶們在此苦心修行,才能夠平息縈繞在卻勒塔格山中的征戰殺戮氣息?

在中土,眾所周知的佛教寺院,大多數和名山大川、美景佳地融合在一起,即所謂深山古剎。這是否是僧侶(寺院)對自身的另一種肯定?寺院藏于深山,便成了山的一部分,山能夠使寺院涵蓋的空間更加遼闊,更加神聖,更加不朽。僧侶們在這樣的環境下修行,當然也能夠更加貼近自然,領悟生命的含義。修行,就是修正自己的生理和心理行為,深山幽谷自然是很理想的地方。所以,綿長

是的,乾旱裸露的卻勒塔格山的確是荒涼易於修行的死亡地帶。但是,卻勒塔格山荒涼的背後,卻仍有發源於天山冰川的渭干河和庫車河;河流從不同方位闖溝過隘,穿越了卻勒塔格山。有了水,就有了一切。卻勒塔格山中的石窟、寺廟恰恰是依傍著渭幹河、庫車河等河流而建的。河水解決了僧侶們的生活難題。河水同時又給他們修建石窟、寺廟提供了可能。從這個意義上來說,卻勒塔格山吸引僧侶們在這裏專心修行所創造的文明,依然是孕育了人類文明的水的文明史。

蘇巴什是維吾爾語,意為水頭或龍口。蘇巴什佛寺又稱昭怙悝大寺,也叫蘇巴什故城,又稱雀離大寺、雀梨大寺、耶利巴哥拉賽遺址,位於庫車縣城北約

和西域諸多城池在建城選址時不同,波濤滾滾的庫車河穿城而過,將遺址分為東西兩寺,互相對峙。據說,這條河就是《西遊記》裏子母河的下游。史料記載,故城始建於東漢(西元1世紀),鼎盛于隋唐,七世紀中葉,唐安西都護府移設龜茲後,內地高僧雲集,講經頌法,佛事興隆,晨鐘暮鼓,燔火不絕。九世紀曾遭戰火所焚,漸趨衰微,到14世紀伊斯蘭教進入塔里木盆地後始徹底廢棄。

《大唐·西域記》載:荒城北四十餘里,接山阿隔一河水,有二伽藍,同名昭怙里,而東西隨稱。河西遺址又稱西寺,位於庫車河西岸,絕大部分遺址保存較好,南北長

平臺南部有一斜坡走道,寬約

遺址南端的大寺氣魄宏偉,其建築遺跡大部分暴露於地面,略呈方形。大寺四周有圍牆,東牆和東南牆都已塌毀,西牆及北牆保存較好。現圍牆殘高約

殿內地面破壞嚴重,有一層沙磧。中心殿牆外東部有一土塔,土塔四周有圍牆,南北長

中心殿北部約

其他一些小型建築多為民房、住室區,也有佛殿。幾乎大多數殘牆上都見有大小不一的佛龕。在西區遺址的最北處,即北部塔對面深溝的一山墚上還有石窟,窟形較大,形制特殊。窟內殘存壁畫和龜茲文題記。西區石窟有8個,其中有2個支提窟,4個禪窟,1個修行窟,1個倉庫。

河東遺址又稱東寺,分佈于庫車河東岸的山墚上,遺址呈不規則地分佈。大部分遺跡都集中於地勢起伏不平的河岸。整個遺址南北長約

南塔平面呈方形,土坯壘砌。塔分為3級,基寬

蘇巴什佛寺經過千年的風雨侵蝕及外國探險隊的挖掘破壞,現已面目全非,但現存的殘垣斷壁和佛塔,仍顯示出昔日的宏偉和壯觀。1902年,日本的大谷光瑞探險隊到庫車,在蘇巴什佛寺遺址中挖出了一個木質彩繪有翼童子舍利盒,盒蓋上繪有裸體帶翼童子4人,盒身彩繪一組由21人組成的形象十分生動的樂舞圖。在這組圖中有的舞者臉上戴有面具,這是古代龜茲地區非常流行的蘇幕遮舞,戴面具是這種舞蹈的典型藝術表現形式。它是龜茲地區紀俗生活的真實反映,具有極為重要的研究價值。現藏于日本東京博物館

1907 年法國伯希和也曾發現圓形舍利盒一個;1958 年,北京大學黃文弼先生在西寺殿堂內先後發掘出土有陶器殘片、銅錢、鐵器、木簡、石器經卷等。20世紀70年代,庫車縣文物管理所曾在蘇巴什西寺佛塔西北部清理了一座墓葬,發現一具彩繪棺木。棺木內有人骨、木質龍頭、絲綢織品等;根據出土遺物分析,墓葬的年代為漢代,這具棺木及出土遺物現藏於庫車縣文物管理所。

站在遺址氣魄宏偉的建築之中,雖然遺跡大部分已塌毀,但仍看得出其建築佈局錯落有致、氣勢雄偉。也可以想見當年佛教昌隆時,這座寺院的雄偉與繁華。站在高高的佛塔之上,耳邊風聲鶴唳,如今僅剩斷壁殘垣。但透過宏偉的殿牆,依然能想像當年佛聲縈繞的輝煌景象。還有東西兩寺隔河相望的壯觀、那高大的殿牆和挺拔的佛塔,任何人來到此地,都會對它昔日的輝煌嗟嘆不已。

那個僧侶往來,燔火不絕的時代,已經消逝成為千年前的一幕繁華舊夢。在蘇巴什佛寺遺址裡隨意穿行,就如穿行在歷史鴻溝之中,看盡漢魏隋唐的興盛至極,聽到晨鐘暮鼓,燔火不絕的佛教昌行。背靠大山,門前有河水流過,這裡在茫茫沙漠中確實是難得的寶地。如今卻是一片淒涼,只有星星點點的遊客點綴在殘牆斷壁之中,雖然陽光明媚,但難免還是有些寒意。

在荒蕪的卻勒塔格山下的荒原上,瓦解的支離破碎的黃土與風化到模糊不清的石堆,就如在耳邊輕響的微風,還殘留著當年香火彌散的餘味。有外景隊在遺址拍攝宣傳片,有美女著民族服飾在傾頹的遺址上漫步;鏡頭越拉越遠,美女身影也逐漸縮小!這一漫步,就像生生橫亙了一千多年的滄桑,最後只剩下蒼茫大地,留存在亙古無極的時空裡……。

波濤滾滾的庫車河穿城而過,將遺址分為東西兩寺,互相對峙

視頻-龜茲蘇巴什佛寺遺址,新疆近年流行的維族歌曲