|

| 林志玲主演「天機—富春山居圖」。 (中新社資料照片) |

被封為爛片之最的「天機─富春山居圖」在大陸賣破12億台幣後,票房直直落,如今在台上映更顯淒涼,「天」片周末票房排名第9,比第10名「天使威士忌」的票房多了746元,細看上映影院,前者11家,後者只有3家,以三分之一的影廳,幾乎追平票房。

因負評鬧得滿城風雨,劉德華道歉挑片不夠嚴謹,台北首映會更陣前喊卡,擔心林志玲被攻擊,如今票房開出,擺明了電影口碑爛,影迷對電影的好奇心也盡失。

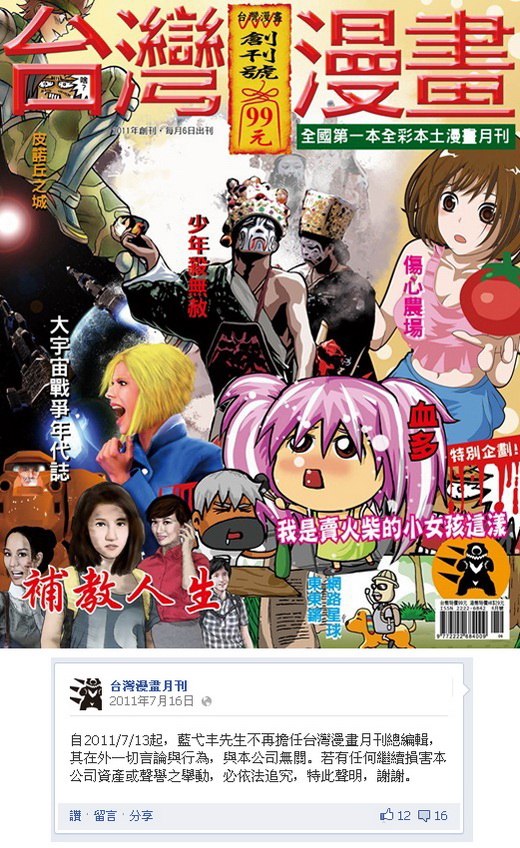

看到〈天機—富春山居圖〉的負面行銷成果,不由得想拿來和台灣之前的〈台灣漫畫月刊〉比較一下。為什麼呢?

首先兩個都是由跨界的知名人士操盤:〈天機—富春山居圖〉的導演孫健君,是參加過兩次攝影培訓班的著名大提琴家;〈台灣漫畫月刊〉則是有台大醫學院學歷,不當醫生的作家藍弋丰。也不是說撈過界就一定不好,但在這兩個例子,看不到跨界帶來的新想法、新撞擊,只是看到極不專業的瞎摸。

兩邊的媒體策略也都別於常見:〈天機—富春山居圖〉據報導,「不宣傳電影如何好看,反而將鋪天蓋地的批評當作賣點,以此激發觀眾的審醜心理和觀影好奇心。確實,無論是導演孫健君將影片自嘲為『夢遊片』,還是主演劉德華向觀眾『道歉』,抑或影片官方微博『鼓勵』大家一吐為快,都讓一些觀眾萌生了去影院『看看這部片子究竟有多爛』的衝動。」

〈台灣漫畫月刊〉掌握了特定媒體,用政治手法造勢(如『民視獨家』將藍弋丰冊封『台版手塚治虫』),也確實造成了曝光率,但是動漫迷哪裡會吃這一套?直到發表會當天,楊蕙如藍弋丰一干人踢倒火影忍者立牌,高喊:「台灣漫畫,讚!」更是讓人反感。

事實證明不良品就是不良品,怎麼正面負面炒作也騙不了一世,至於說,是不是比「成不了焦點的良品」來得好?一般商品或許如此,藝術上就見仁見智了。不然我們國片又低迷,是不是賣座鉅片〈大尾鱸鰻〉每年拍一集續集就可以拉起來呢?

按照業內流行的說法,近期熱映的《富春山居圖》,絕對屬于一部“現象級電影”。從微博、微信到各類媒體、各種飯局,談論這部“神作”的人如此之多,幾乎已成為一種社會現象。觀眾和影評人齊聲斥責,認為這部“奇葩”電影刷新了國產影片的下限,它讓以前出現過的所有爛片都可以被原諒了;就連導演馮小剛也評論稱:“從今以後,可以用‘《富春山居圖》前’和‘《富春山居圖》後’來劃分電影史。”

這部揚言要與好萊塢大片叫陣的國產特工影片,集結了劉德華、林志玲、佟大為、張靜初等知名影星,融合了特工、科幻、恐怖、奪寶、動作等大片元素,最終“亂燉”出的卻是一部讓觀眾直呼上當的超級混搭大片。但最不可思議的是,這部敘事邏輯一塌糊涂、人物關係莫名其妙、後期剪輯亂七八糟的影片,首映日狂攬4600萬元票房,並在罵聲中創下了“兩天過億”的成績。

不少媒體在分析《富春山居圖》現象時都認為,“低口碑高票房”得益于片方另辟蹊徑的“負面營銷”——不宣傳電影如何好看,反而將鋪天蓋地的批評當作賣點,以此激發觀眾的審醜心理和觀影好奇心。確實,無論是導演孫健君將影片自嘲為“夢遊片”,還是主演劉德華向觀眾“道歉”,抑或影片官方微博“鼓勵”大家一吐為快,都讓一些觀眾萌生了去影院“看看這部片子究竟有多爛”的衝動。

不過,相較于網友批評和媒體炮轟,更值得憂心的是,這部“爛片”在商業上的成功,折射了中國電影行業一種畸形的成功學——票房成為唯一的評判標準,只要能夠票房大賣,影片的藝術性、價值觀乃至觀眾的感受都可以不管不顧。

在《富春山居圖》中,從科幻元素到特工情節,從奪寶探險到魔術雜技,幾乎所有能形成票房賣點的元素,都被導演堆疊雜糅其中,最終呈現給觀眾的必然是一場不知所雲的“視覺災難”。如今很多電影無法用傳統的影片類型來歸類,越來越像“亂燉”各種大片元素的大雜燴,顯然就是打著網羅更多觀眾的小算盤。

一部影片質量的高低,與創作者的專業水準直接相關,但如今敢執導筒的人,確實魚龍混雜。趙薇拍《致我們終將逝去的青春》尚屬“演而優則導”;“參加過兩次攝影培訓班的著名大提琴藝術家”孫健君“跨界”執導《富春山居圖》,卻是影片質量低劣的關鍵原因。無獨有偶,未映先火的電影《小時代》,雖是作家郭敬明的“跨界”之作,但有龐大的粉絲團撐臺,這部影片的“成功”也毫無懸念。

媒體在分析《富春山居圖》的“成功”時,容易忽略的一個因素是,這部影片不僅讓口碑不錯的《瘋狂原始人》強制下線,更在檔期內的黃金時間段得到將近40%的超高排片率。其中的奧妙在于,中影集團是這部影片的聯合出品方之一。電影行業的人都清楚,中影集團和華夏影業實質上已成為左右電影檔期和排片率的壟斷性力量,只要能與他們保持良好關係,要創造“票房神話”並非難事。

從以上三點分析可以看出,高票房已經成為中國電影行業唯一的“成功”標準,為了追求漂亮的票房數字,一些人不惜以違背電影市場規律的手段來包裝、營銷電影,甚至以犧牲其他影片的方式讓爛片“逆襲”。對善于盲目跟風的中國電影業來說,《富春山居圖》的“成功”無疑是非常危險的,它所彰顯的畸形價值觀,很可能將一些電影人和電影投資者引入歧路,最終進一步拉低國產電影的水準。

中國電影正處于蓬勃發展的歷史時期,但電影行業的發展不應該止于票房數據的逐年攀高,而應有一個日漸成熟的電影生產機制作為底盤。讓電影市場少一些《富春山居圖》式的非正常“成功者”,需要電影產業鏈的每一個環節都能對片面追求票房的不良傾向進行糾偏,也需要觀眾能夠善用“用腳投票”的權利。

(看新聞原文)