米蘭昆德拉「生命中不能承受的輕」書中,女主角特麗莎爬上佩特林山,惶惶不安地看著幾位劊子手,他們為尋死的人提供服務。特麗莎躊躇徘徊,終於選好一棵開著花的栗樹,做為自己最後的歸宿,槍決前的最後一刻,特麗莎緊張地喊著:「這不是我自己的選擇!」終於全身而退。

躺上手術檯,全身麻醉的前一刻,腦海突然浮現這段情節,湧上性命攸關的恐懼,只是同意書早已簽下,醫生沒有再度詢問我的選擇,麻藥效應下逐漸大舌頭的我,來不及叫停,任憑意識歸於沈寂。

睜開眼,已在恢復室,40分鐘的手術,真的是轉瞬之間?就像一段空白,或說生命影片出現空白段落,記憶庫自動裁剪跳接,抹去任何存在的痕跡。手術房的醫療人員參與了我生平第一次的器官告別儀式,但我的「靈魂」卻不在現場,或說,「靈魂」也被麻醉了?

麻醉後遺症,就是胃活潑地想從嘴裡跳出來,不成功就賞我滿嘴酸苦的膽汁洩憤,它誇張地向「靈」抗議那40分鐘的缺席,強烈地主張要把遺失的段落接回來。

也許胃急切地想找回它數十年來的好夥伴,肝臟也忙不迭地分泌膽汁想輸往儲藏庫卻遺失了熟悉的路徑,它們不安地痙攣著。

是的,膽囊載著滿滿的石頭進了化驗室,也許會被泡在福馬林中成為標本,也許會被帶到醫學院的課堂上,變成教授的教具。

第一次和「它」打照面,是在診療所的超音波螢幕上,只見點點粒粒白色星雲,背後透出放射狀的陰影,醫生說,那是數不清的嶙峻石頭,硬生生地阻斷超音波的通行。我想像它們是蜂窩形狀,或像海蝕平台,平常被膽汁海浪溫柔包裹,一旦胃裡飽滿了腥羶,「海浪」便迅速退潮奔赴胃腸進行消化任務,膽囊的天空頓時塌陷,黏膜無奈地與石頭互相扞格,那就是過去數年我蹙眉捧心的時候了。

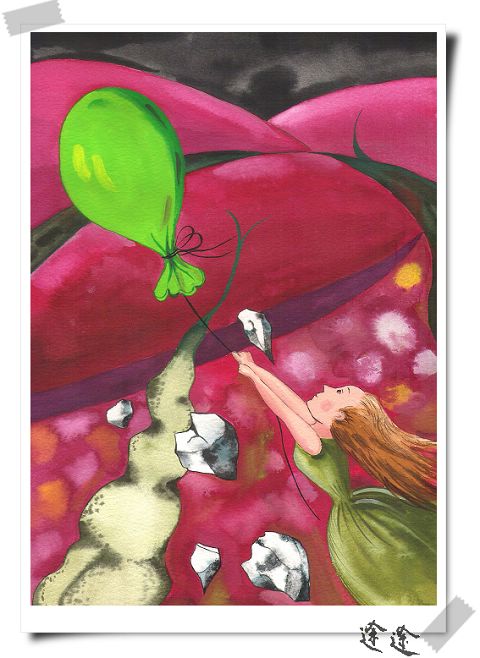

術後恢復良好,只是不時還蹙眉捧心一下,好像膽囊的記憶徘徊不去。想著佩特林山上特麗莎的惶惑不安,忖著究竟是明快或輕率地決定了膽囊的命運,捧著從醫院帶回來的黃褐色不規則形狀結石紀念品,我矛盾著。

限會員,要發表迴響,請先登入