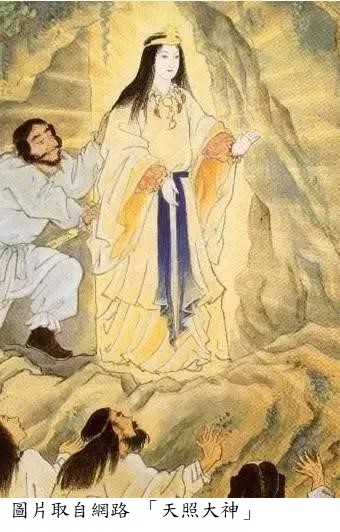

2019年9月,令和元年,我們到日本人的心靈故鄉,也被稱為是一生一定要去參拜一次的伊勢神宮遊訪。伊勢神宮位於日本三重縣伊勢市,供奉的是天皇祖先、也是太陽神的天照大神,伊勢神宮被定為神社本廳之本宗,在「近代社格制度」中,因其地位特別而不定社格,正式名稱為「神宮」,後來為與其他神宮區別而稱為伊勢神宮。「神宮」主要由內宮皇大神宮(祭祀天照大神)與外宮豐受大神宮(祭祀豐受大御神)所構成,除外宮、內宮,神宮管理的附屬宮社共有125座,所以也稱「神宮125社」。江戶時代對庶民的移動有嚴格管制,但參拜伊勢神宮卻是被默許的,只要取得參拜神宮的通行手形,就可以通行其它藩領土,加上有一群稱為御師的小團體到處宣揚伊勢信仰,所以前往神宮的參拜者漸多,朝聖熱潮在19世紀江戶末期達到最高峰,一年的參拜者高達四百萬,於是有「一生一次,伊勢參宮」的俗諺。

神宮保存著象徵日本皇權三神器之一的八咫鏡,據《日本書紀》載錄,天照大神在天孫降臨之際曾詔:「視此寶鏡,當猶視吾。可與同床共殿,以為齋鏡。」也因為伊勢神宮在日本屬於皇家宗廟,所以直到1957年後才對外籍人士開放,另外,與日本其他神社不同的是,神宮保安都是日本自衛隊的警察,由此可見神宮對日本的重要意義。

神宮佔地超過5,500公頃,幅員非常廣闊,其中大約有一半為天然林,另一半則是為了未來「式年遷宮」所需要而進行的檜木植林之人工林,這兩種森林俗稱「神宮林」。

有趣的是,傳說這些稱為神宮杉的巨木擁有靈氣,可以帶來好運,一路上我們不時看到有人抱樹或撫摸樹,似乎是想從這些百年甚至千年的樹木獲得「自然的原力」。

通常參拜神宮會依,先外宮、後內宮;先正宮、後別宮的順序參拜,稱為「外宮先祭」。離外宮最近的車站為伊勢市站、離內宮最近的車站是近鐵五十鈴川站,因兩宮之間距離約4公里,可以搭乘連接兩地的接駁巴士。

外宮的入口是火除橋,因為橋下的流水可以保護神域免於火災,所以得名。上橋就代表進入了神域,火除橋靠左側通行,內宮的宇治橋則是靠右側通行,中間是神明的走道。

外宮供奉的主神為「豊受大神」,是掌管天照大神的飲食之神。雄略天皇22年(478年),天照大神托夢天皇:「我一個人食不下嚥,你召來丹波國比沼真奈井的御饌神『等由氣大神』過來。」於是雄略天皇下令建造外宮,將本位於丹波國的「豐受大神」迎駕來伊勢。「豊受大神」也稱豐宇氣毘賣神、豐由宇氣神等,神名裡的「宇氣」,即為食物之意。

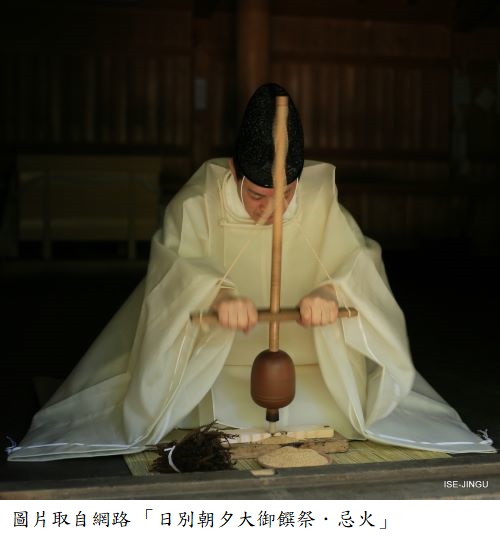

外宮正殿建築樣式幾乎與內宮雷同,但外宮僅有的「御饌殿」建築是外宮的特色之一。在外宮,每天早上8點、下午4點的「日別朝夕大御饌祭」,是神官為天照大神、豐受大神、各殿內眾神以及各別宮眾神奉獻的大御饌。每日清晨神職人員先淨身沐浴後,再至「忌火屋殿」生火煮食,之後將食物運至「御饌殿」進行儀式。到現在,製作神饌仍採用傳統的鑽木法,把絲柏板和山琵琶木相互摩擦生熱點火,以取得淨潔的火種,這種神聖的火稱為「忌火」;禦饌祭上供奉的水、米、鹽、山珍海味,也都是神宮自給自足的。

位在外宮參拜道附近的「遷宮館」,是為紀念2013年第62次神宮式年遷宮而修建,內部展覽有關於正殿的建造及影像等各種相關資料,設有奉納舞台的池有一個好聽的名稱「勾玉池」。

外宮表参道手水舎旁有一株樹高10公尺的清盛楠,據說平清盛(1118-1181)來此參拜時,因樹枝碰觸到他的頭冠,他一怒之下拔刀將楠樹一劈為二。平清盛出身武家,個性殘暴,他透過政治婚姻的手段擴大了自己的勢力,開創伊勢平氏政權,1179年發動「治承政變」幽禁後白河法皇,由平氏政權掌控天下,1180年迫使女婿高倉天皇退位,擁立自己的外孫即位為安德天皇,全盛時期的平家氣燄囂張,曾誇稱「非平氏者非人也。」

離開外宮之後,乘坐巴士約20分鐘就到達內宮入口宇治橋。橫跨五十鈴川的宇治橋有分隔神界與凡界的“分界處”之意,橋的建築樣式為簡單的日本木製橋樑,長度約100公尺。

宇治橋也作為式年遷宮的一環,每20年重建一次。河中央一根一根樹立的木柱是古代作為堤壩使用的,作用是為了阻擋暴雨期間,由上游沖刷下來的漂流木將橋墩撞壞而設置的,現在已沒在利用,只是保存部分結構作為紀念古人的智慧。宇治橋的兩側各有一座木製鳥居,跟前的鳥居是再利用外宮正宮內的柱子,裡頭的鳥居是再利用內宮正宮的柱子,日本民眾在進入神社之前,多半會在鳥居前輕輕一拜。

過宇治橋後,會先到「五十鈴川御手洗場」,許多人會在這裡停留,用流經太古森林的五十鈴川水淨手。

現在大多數的神社都是設手水舍讓參拜者淨手,伊勢神宮的御手洗場是手水舍初代雛形,也是少數仍用河川水來淨手的神社,御手洗場的石疊,是德川綱吉的生母桂昌院于1692年(元禄5年)奉納。

內宮供奉的主神是皇室的祖神「天照大神」,為日本最崇高的聖地。天孫降臨之後,歷代天皇將天照大神祀於奈良宮中,直到第10代崇神天皇即位後(在位期間西元前97年-前30年),因國内瘟疫流行,人民死亡大半,崇神天皇認為是自己德治不夠所導致,便請罪於神明,然後根據燒裂之龜甲圤卦的結果,將天照大神遷出別祭,到了第11代垂仁天皇即位(在位期間西元前29年-70年),皇女倭姬命為了尋求天照大神鎮座之地而遍旅日本各地,最後在伊勢國內,天照大神詔:「是神風伊勢國,則常世之浪歸國也,傍國可憐國也,欲居是國。」遂將天照大神移駕至伊勢。

天照大神的御神體「八咫鏡」被供奉在由四重木牆圍繞、最裏面的內宮正殿中,內宮一直到12世紀以後才開放平民入內參拜,正殿台階以上的地方禁止拍照,參拜者只能在最外圍的外玉垣前參拜。

伊勢神宮實施造替制度,內宮、外宮都各保有兩塊佔地面積同樣大小的社殿用地,舊神殿的地點稱為古殿地,下次「式年遷宮」時,將在此地按照原樣重新建造新殿。式年遷宮被視為“神明搬家”,神宮每隔20年將社內65座建物和天照大神用了20年的裝束、神寶等1576件器物,按照古法依原樣重新製作後納入新殿,最後才將天照大神移駕到新的神殿。而這些被神使用過的舊神裝束、神寶,在明治以前都會全部焚燒後埋入土中,現在則被收入神宮「徵古館」保存。遷宮工程浩大,無論是歷史、規模或金額都是日本之最,最近的62次式年遷宮(2013年)總花費達550億日圓。

每次的式年遷宮,都會使用新的木材依原型進行重建,藉由20年一次遷宮與重建的過程,也將傳統建築和工藝技術傳承給下一代,同時,重建也意味神宮永遠如新,在日文中稱為「常若」。另外,因為遷宮的用木量一次約1萬根、屋頂芭茅葺的使用量約2萬3千束(要在230公頃的專門栽培山上收割10年備用),所以每次搬遷要提早8年進行「行事山口祭」和「木本祭」,就是安排技術人員、分工、預算和開始採伐木村、選材料做乾燥製材準備。為確保每20年一次的式年遷宮所需檜木量,每年會舉辦植樹祭種下新的樹木,這種種樹、伐樹都有長遠計畫與儀式,具有永續的重生意義與象徵。遷宮後的舊木料並不會就此丟棄,會移作神宮鳥居及宇治橋的建材,也會送給日本各地神社重複利用。

按〈太神宮諸雜事記〉記載,式年遷宮制度定於天武天皇14年(685年),第一回遷宮儀式在第41代持統天皇時代(690年),據延曆儀式帳記載:「常限廿箇年一度,遷奉新宮。置造宮使,補長官、次官、判官各一人,主典二人,木工長上一人,番上工卌人。」相傳壬申之亂時,大海人皇子(後來的天武天皇)在伊勢國跡太川河畔向伊勢神宮方向祈求戰勝,許願若戰勝就辦遷宮儀式還願,後來大海人皇子消滅近江朝廷,一舉獲勝。686年天武天皇崩逝,690年皇后繼位稱持統天皇,她決定繼承遺志為伊勢神宮遷宮重建,同年辦內宮遷宮儀式、692年辦外宮遷宮儀式。此後,除了在戰國時代因戰亂曾中斷120年以及二次大戰日本敗戰曾一度延辦外,1300多年來伊勢神宮一直固守著這一制度。

最近一次的式年遷宮是在平成25年(2013年),為第62次。至於「式年遷宮」的間隔時間為什麼是20年?因年代久遠,目前仍不確定原因,一說神宮的建築不使用礎石,而是直接將木柱樹立在地面、屋頂採用芭茅葺,這種彌生式建築(高床式穀倉型)在經歷大約20年的風雨之後便會腐朽和破敗。一說每20年一次的遷宮儀式,迎合日本神道思想中的生死輪迴,隱喻舊神死去新神誕生,是一個神的死與重生的儀式。我倒認為藉由神和人一樣會死的無常性,將神和人聯繫在一起,才可以將神話連貫到歷史。不過透過每20年進行的重建,不僅保留古老的建築樣式和宗教儀式,也有極高的文化意義,而代代傳承「神明造」的建築技術和御裝束、神寶的傳統工藝,這些珍貴的技藝才不致遺失或更改。

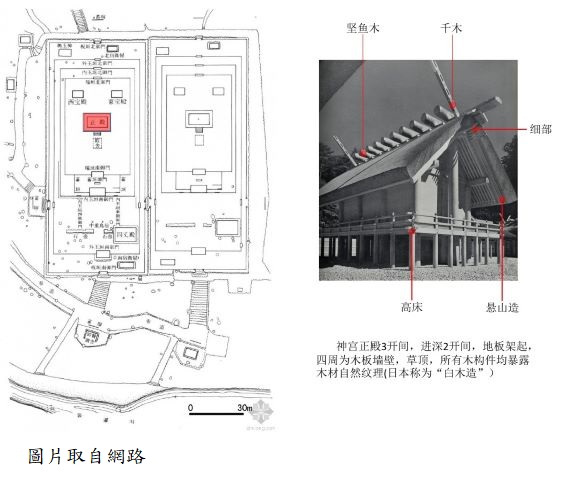

伊勢神宮建築是日本最古老的建築樣式,這種建築構造出現的年代已無法確認,按照神話,天照大神把稻子交給子孫後,日本才開始了稻作農業,所以天照大神既是太陽女神,又是稻米之神,稻米之神居住的地方,就是米倉,因此供奉天照大神的神宮建築樣式源自於日本彌生時代的高床式米倉,內宮正殿様式採用「唯一神明造」建築(正殿之様式其他神社禁止使用,故稱為唯一神明造)。屋頂的形狀為平入形式、殿內的柱子直接插在土裡、用棟持柱支撐房梁、屋頂為懸山雙坡頂、屋頂上安裝有鰹木(内宮10根、外宮9根,奇偶數表現陰陽調和)和千木(內宮內削、外宮外削)室內延伸出高床、博風板伸出八根鞭掛、內外宮有柵圍欄內側有籬笆(外宮三重、內宮四重),整棟建築造型樸拙無華,簡單中透露出肅穆氛圍,很多日本現代派建築師都被其構造深深吸引。

神宮的祭祀活動每年有1600次,分為恆例祭和臨時祭,絕大部分的祭祀又與祈禱春耕和感謝秋收有關。而一年中,六月、十二月的「月次祭」和十月的「神嚐祭」是非常重要的 「三節祭」。神嚐祭的主要活動,是將當年最早收穫的新稻、新米、鮑魚、鯛魚、酒等多種新鮮食物供奉給天照大神。另外,天皇也會向神宮派遣敕使,向天照大神奉上天皇親自耕種的初次熟成稻穗(在皇居內有一塊約300平方公尺的御神田)和被稱作幣帛的五色絹、布。據說舉行神嚐祭之日也就是兩千年前天照大神遷移到伊勢的日子。

內宮裡的「荒祭宮」,供奉的是天照大神的荒御魂(外宮豐受大神的荒御魂在多賀宮),所以是別宮中地位最高的宮殿。日本人認為神明的靈魂也有善與惡,善的那面稱為和御魂,惡的那面稱為荒御魂,因此正殿供奉的是天照大神的和御魂,荒祭宮供奉的是象徵神明黑暗一面的荒御魂,參拜者到正殿通常不是祈福而是表達「感謝」,如果要祈求個人的願望則會到荒祭宮。

風日祈宮橋橫跨鳥路川,從橋上向下看,夏末的鳥路川細流涓涓、樹陰照水。

位於內宮境內的風日祈宮,主祭神是風雨之神,級長津彥命、級長戶邊命。風日祈宮原名風神社,1281年春(弘安4年),忽必烈征服南宋之後,發動對日本的第二次入侵(弘安之役),當時派出征討日本的大軍有十餘萬人,日本人除了加強防禦工事,朝廷且派遣大納言二條為氏前往伊勢神宮風神社祈禱,求神保佑,後來元軍遭遇颱風,因大部分的戰船被刮翻摧毀而退卻(之後「神風」一詞廣為流傳),1293年朝廷因風神社的靈驗,將風神社升格為風日祈宮,祭祀等級接近正宮。

最後我們在參集殿裡稍作休息和飲水(神苑裡禁止飲食,只有參集殿開放給參拜者吃東西)。

參集殿裡面設立一座能舞台,是表演日本傳統戲劇「能劇」與「狂言」的場所。

2016年於日本三重縣召開G7會議時,安倍帶領各國元首到伊勢神宮參觀,現在在參集殿的牆上掛有合影留念照片,在皇家宗廟看到歐美元首照片,雖然覺得有點違和感,但能有各國元首去參訪供奉著日本祖先天照大神的神宮,日本人心裡一定認為很有面子。不過,中國、希臘、印度等,大凡古文明國都有神話,但神話是古代人們通過超自然形象對自然現象的一種原始解釋,這種古老神話,被認定是故事或傳說,並不會和社會形式、宗教、政治結合且傳承千年,但日本神話則將神、天孫、天皇的統治合理化、將國家和政治緊密的連接起來,是其他民族中所罕見的,如果這些各國領袖知道伊勢神宮供奉的日本祖先天照大神是太陽神,不知是何感想?

話說記載了日本神話「天孫降臨」的《古事記》(成書712年)和《日本書紀》,是日本最古老的史書、同時也是最早的神話經典,編寫時間在第40代天武天皇到第43代元明天皇間,在這之前日本並沒有這樣的說法,因此有一說是第41代持統天皇為了將皇位傳給自己孫子輕皇子而撰寫的皇統神話,目的是將天皇家與神血脈相連,表示大和民族具有統治這塊土地的權力和正當性,以鞏固大和王朝政權。這個說法的證據就是天照大神是女性=持統天皇,和天孫降臨中,天照大神下令天孫瓊瓊杵下凡至葦原中國,這點和持統天皇因皇子英年早逝,使得她必須讓皇孫輕皇子即位的情況一致。

不過關於神宮的一個不解大謎是,自持統天皇以後,有確切記載的第一位參拜伊勢神宮的天皇是明治天皇,如果天照大神被奉為日本天皇的祖先神,為什麼這一千多年間,天皇卻不去參拜,皇室與神宮的關係可說是斷絕。

順帶一提,日本645年開始大化革新,「大化」是日本自主制定的第一個年號,672年日本古代史上最大的一次皇位繼承爭奪戰「壬申之亂」結束,取得勝利的大海人皇子繼承了皇位,成為第40代天皇天武天皇,天武天皇執政後除了開始新國家的建設、制定維護統治的基本法典「律令」,也著手編寫過去的「正確的歷史」《古事記》和《日本書紀》(分別成書於712年和720年,二書合稱記紀),以宣揚自身統治的正當性。

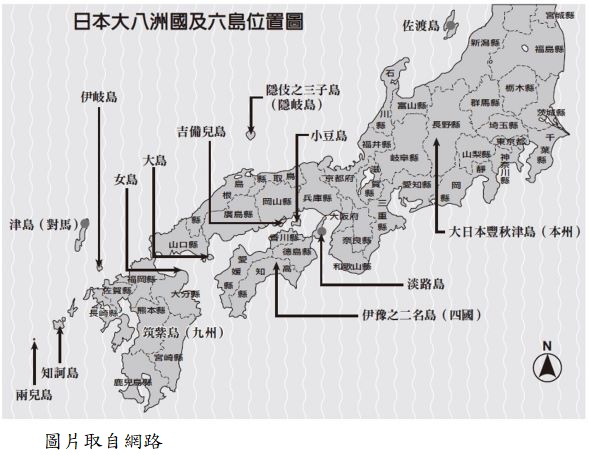

那神世代系譜的王權神話是怎麼編寫?根據《古事記》記載,天地開闢時的神祇有代表世界創造的「五別天神」和「神世七代」,那時大地尚未成形,如漂浮之脂,亦如水母漂流,於是眾天神命令第七代,也是最後一代的伊邪那岐命神和其妹伊邪那美命神去把大地固定下來,二神奉命後從高天原降落到位於天地之間的“天浮橋”,他們站在橋上以天神所賜的“天沼矛”伸入海裡來回攪動,當矛提起來後,鹽水從矛的尖端滴落凝結成島,即「自凝島」(淤能棋呂島)。之後二神降臨島上結婚(史上第一對夫妻)並“生育國土”,路續生下淡路島、伊豫島(今日的四國)、隱岐島、筑紫島(今日的九州)、伊伎島(長崎縣)、對馬島(長崎縣)、佐渡島(新瀉縣)、大倭豐秋津島(本州),這八島稱作「大八島國」,此後又生了六個小島。附帶一說,「伊邪那」暗含「引誘」之意,「歧(ki)」和「美(mi)」分別表示男女。

二神生完國土接著又生下房屋神、河神、海神、農業神、風神、原野神、山神、船神、火神等統御世界的諸神,但伊邪那美命在生火神時卻反被燒死,伊邪那岐命憤而斬殺火神。後來伊邪那岐命愛妻深切,便追到黃泉國想把伊邪那美命接回來,卻因不顧警告而看見伊邪那美命膿沸蟲流醜陋的一面,伊邪那歧命驚嚇之餘狼狽逃離黃泉國,伊邪那美命怨憤之下說,“我每天要殺死1000個人”,伊邪那歧命說,這樣的話,“我要每天生出1500個人”,從那時起,日本的人口就開始增加。

離開黃泉國後,伊邪那歧命在河裡洗去污穢時,掬清水洗左眼,生成了太陽女神,即天照大神;洗右眼,生成了月亮神,即月讀命;洗鼻孔,生成了須佐之男命。於是伊邪那岐命命令天照大神治理高天原、月讀命負責治理夜之國、須佐之男命掌管海原,不過須佐之男命因思念母親而整日豪哭,不思治國。據載,其聲之悲,令青山荒蕪;其聲之哀,使河海乾枯。國中的惡神也隨之蠢蠢出動,各種災禍頻頻發生。

因須佐之男命不從父命,伊邪那岐命便將他放逐到淡海的多賀,前往之前,須佐之男命先到高天原與姐姐天照大神見面道別,不過當他升天時天地震動,天照大神以為弟弟懷有異心,於是全副武裝等待,之後須佐之男命解釋他只是敘姐弟之情,經過一番對談後,最後兩神決定合生子女以為互不侵犯盟約。

不過須佐之男性格變化無常危害高天原,天照大神一氣之下躲進天之岩戶不肯出來,因此「高天原皆暗,葦原中國皆闇」,據載這時的情狀「惡神之聲,如狹蠅皆滿,萬物之妖悉發。」後來八百萬神明聚集在天安河原討論策劃,眾神在樹枝掛上八坂瓊勾玉和八咫鏡、天兒屋命誦讀祝詞、天鈿女命在天石窟前表演舞蹈(據說這是日本神樂歷史的開始),當天照大神因好奇從岩洞縫隙向外看時,眾天神趕緊把天照大神拉出來,於是高天原和葦原中國又恢復了原來的光明。

之後諸神追究須佐之男的暴行,並將他驅逐出高天原。被趕出來的須佐之男命降落到出雲國後,看到一對老夫婦圍著一個叫做奇稻田姬的美麗女孩哭泣,問明原因後知道八岐大蛇每年都會來此吃掉一位女孩,眼下又到了食童女時期,他們正為此煩憂而哭泣,於是須佐之男命殺了八岐大蛇救了奇稻田姬,並從大蛇的尾巴取出一柄神劍,須佐之男命將劍獻給天照大神,這把神劍這就是有名的天叢雲劍(草薙劍)。之後,須佐之男命與偕奇稻田姬前往出雲國,他們在那裏結婚生下大己貴神(大國主神)。

而此時中國葦原動亂不已、還沒有實際上的統治者,於是天照大神命自己的兒子天忍穗耳命下凡管理這片國土,但須佐之男命的孫子葦原醜男已建立起出雲國,天忍穗耳命遂先打敗葦原醜男、奪取他的土地,在統一日本全境後,天忍穗耳就把統治權交給自己的兒子、天照大神的孫子邇邇藝命(《日本書紀》稱天津彥彥火瓊瓊杵尊),邇邇藝命就是後來日本第一代天皇神武天皇的曾祖父。關於這段「天孫降臨」神話,根據《日本書紀》的描寫:「皇孫於是脫離天磐座,排分天八重雲,稜威道別道別、而天降之也。果如先期,皇孫則到筑紫日向高千穂襲觸之峰。」而在天孫降臨葦原中國之時,天照大神賜給他八坂瓊勾玉、八咫鏡與天叢雲劍三件神器,並與他約定世代統治日本,這就是天壤無窮神敕。所以日本人一直認為天皇就上天派下來統治日本的神靈後裔、是神在人間的化身,也意味只有天神的直系子孫擁有統治權的君權神授觀。但從西元10世紀開始到江戶幕府,將近一千年的時間天皇權力被架空,直到明治維新,明治天皇睦仁才重新掌權。在1890年頒布的《大日本帝國憲法》中,還訂有「大日本帝國由萬世一系的天皇統治」、「天皇為國家元首,總攬統治權」的規定。不過二戰結束以後,1946年昭和天皇裕仁發表「人間宣言」,主動向國民說明自己並非「神族」,從此天皇才從「現御神」、「神人」變為守護國家和平和傳統的象徵。

日本天皇制度歷經2600多年,2019年10月迎來第126代新天皇徳仁登基,縱觀天皇朝廷的「萬世一系」,天皇實際掌控權利的時間不多,但影響力“無遠弗屆”,某種意義上,天皇的存在是日本民族和國家的象徵,對日本有著不可替代的特殊意義。

→ 看更多…

【伊勢神宮:山海的千年迴響】

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=u5CgFEsafPA&feature=emb_logo

【日別朝夕大御饌祭】

https://www.youtube.com/watch?time_continue=102&v=_FNCAXZWMEM&feature=emb_logo

【永遠的森】

https://www.isejingu.or.jp/sengu/forest.html