《人性是什麼?》

毀滅與重生

對於人性,一些唯心論的說法認為人的本性是善的,也有人認為是惡的,甚至也有人指稱是圖利的。然而這些解釋得不完全正確,甚至以偏概全。

首先,善、惡並不是客觀的東西,他是人的主觀意念,且主觀意念不是與生俱來,是通過大腦比對外在事物後產生的,因此性善論和性惡論的主張,真正的問題就在於他們論點的本身,出發點就已經錯了。例如孟子說當人看到小孩即將跌進井裡,人都會毫不猶豫地上前阻止他,但事情真的是這樣嗎?我們在大陸的小悅悅事件中發現事情並非如此。然而,這樣與事實不符的理論,他們繼續發展著,儘管他們在邏輯上面正確,但脫離了實際,因此什麼意義也談不上了。性善論如此,性惡論也是如此,總只看到事情的表面,沒有探討事情的內部因素。所以當人的思想發生變化時,他們的理論便解釋不了,毫無招架之力。好比一個人性情大變,或悔過自新,甚至多次反覆,這些方面這套理論是用不上的。

性利論呢?也不完全正確,但是是比較貼近正確的。人會做善事,也是為了自己的好處,也就是對自己不好的事情不會做。舉個例子,如果今天我們欠債欠了1000萬,中了獎,剛好中1000萬,或比1000萬還低,800萬好了,這個時候,我們第一個想到的是趕快把錢捐出去,還是趕快還清自己的債務?應該是後者。如果是中20億呢?會不會比較有可能去把部份的錢捐給更多需要幫助的人?會。因此,我們能說人做事一定是做對自己有利的事嗎?就不是了。畢竟,福島核災臺灣人捐了很多很多錢,這些都是為了自己利益嗎?不是的,而是真的想要幫助需要幫助的人(當然,也有可能有些藝人想趁機打知名度也說不定)這時有人要跳出來說:你看,人性是善的吧!他又只看到事情的表象了!更觀察一下,是不是也有很多人沒有捐款?對耶!所以人性是惡的嗎?但是也有人捐款耶!光在捐款這一項,三方就討論不完了。

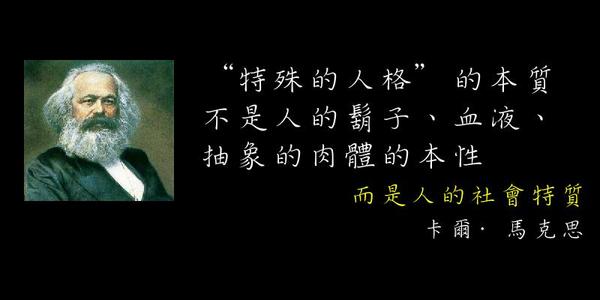

所以,性善論、性惡論、性利論並非真理,因為真理必須是普遍的。要討論人的本性,我們應該從嬰兒說起:我們給嬰兒兩個東西,一個是一千元紙鈔,一個是十元硬幣,嬰兒會選的跟我們會選的可能不一樣,因為在嬰兒眼中,他感覺到的是一張紙和一個硬硬的東西,而當人們一旦建立起1000>10且1000元的功用>10元的功用時,人們才會趨向於選擇拿1000元,因為十元、一千元是「社會化」的結果。數字方面是如此,圖形上也是如此。今天人們是先畫出一個圓形,還是人們看到了很多圓形的東西於是經過腦袋的交叉比對後,對這種形狀出現了熟悉的感覺,於是畫出了原形?應該是後者。相反,我們看著一幅抽象畫,我們能夠定義那些歪歪曲曲的線條是什麼形狀嗎?不行,因為我們對那些圖像還沒有熟悉的感覺。因此,由此可證,人的意識,乃致人的行為,是本來就受到道德的善惡或是利益所影響的嗎?不是的。那麼,人性究竟是什麼?馬克思說得很對,他說:「『特殊的人格』的本質不是人的鬍子、血液、抽象的肉體的本性,而是人的社會特質。」

由此可見,性善論、性惡論、性利論,他們討論的是人社會化後的結果,而且觀察的不全面,以偏概全,嚴格來講,觀察到的是人社會化後的「一部分」的結果。所以大家在討論的人性就是社會性。社會很複雜,每個人從出生到現在所接觸到的事物不一樣,導致每個人有不一樣的性格。但是,難道人就沒有一個共同的性質嗎?有的,這個性質,就是生物性,是生物的本能。生物的本能是什麼?是以延續生命為根本,再怎麼樣,生物都不會走向自我毀滅。舉個例子,今天兩百公尺外有個寶藏,到達寶藏那邊只有兩條路可走,一條地上長刺,走了會痛,一條地面平坦,人們會怎麼走?當然是走平坦的那條。因此,他不是善,不是惡,也不是被利益驅使,而是「在不破壞自己生命體、肉體的情況下」,生物的本能是走平坦的道路。因此,人性與動物性相同,也是生命的共性:以延續生命為根本。在這個根本上,生命得以繼續發展著,經由社會化,產生各種不同人的性格。

那人為什麼自殺?從來沒有自殺的概念,只有被自殺。生物沒有自我毀滅的內建系統,自殺必有外因,來自外在的壓力。一個人會選擇自殺,也是因為評估了各個選項,認為自殺就不必再忍受這些世間的痛苦,因此自殺是「比較好」的選項。所以,即便一個人走投無路,也都在評估怎麼樣對自己比較好。但這樣的好處,並不是指利益,並不是可以去「獲得」什麼,而是可以「減少」什麼(世間的痛苦),因此,在這點上就證明了,性利論也是狹隘的。人性即生物的共性,以延續生命為根本,會動搖到這個根本的,是外在因素,或是社會化「變態」的結果(例如明知會死還要上陣殺敵、義無反顧)

綜觀上述,人可以分為生物人和社會人。生物人好比一張白紙,社會人好比一張留下了痕跡的紙,人們可以在上面寫任何東西、畫任何圖畫,全看人們(社會)要對他寫些什麼、畫些什麼,而這些痕跡的不同,就是人的個性。性善論、性惡論、性利論的觀點就敗在他們沒有認識到人一開始就像白紙的事實。所以,人性有兩個方面,第一個是生物的共性,以延續生命為根本,第二個是社會化的結果,是社會性,且這個結果時時刻刻變動著。

「人是自私的動物。自私是人性是不會改變的。」

認為自私永恆的人只會從今天看到明天,若將視野放大到全球的歷史,你會發現人性並不是固定永恆的。物質決定意識。套用毛澤東的一句話“人性從哪裡來?是從天上掉下來的嗎?不是。是自己頭腦中固有的嗎?不是。人性是從一定的社會化過程中逐步形成的。”自私作為一種人性它並不是人類天生的,它是人在成長的過程中受到外界的影響所形成的。我可還沒看見哪一個孩子誕生下的第一件事就是去找鈔票將其占為己有。在原始社會,人類的生產力低下通常要靠集體共同勞動,才能滿足自身的基本需求,且無多餘的勞動產品用於交換,更不必說貨幣、市場、私有制的產生了。因此在原始社會的人基本上是一種思想“單純”的人。後來隨著生產力的發展,人們開始有剩餘勞動產品進行交換,慢慢的有了貨幣、市場,人們之間的財富也就有了差距,隨後公有制崩潰,私有制興起,人類進入了自私性的時代,但這並不等於自私的人性永恆,因為它的出現,既是生產力發展的體現,也是生產力不夠發展的體現。總之,自私並不是永恆的人性,它與社會和時代的各種變化有著密切的聯繫並發展變化著。小農經濟下重義輕利與商品經濟下重利輕義的人性區別,正是來自於生產關係的區別。

恩格斯說:“一切以往的道德論歸根結底都是當時社會經濟狀況的產物……道德始終是階級的道德……它或者為統治者的統治和利益辯護,或者當被壓迫者變得足夠強大時,代表被壓迫者對這個統治的反抗和他們的未來利益。”生產資料私人佔有的資本主義符合這“自私”的人性,便說明資本主義是適合人類的制度。資產階級在強調人是自私的同時,難道說明了自己是大公無私的嗎?

(分隔線下取自網路某處)