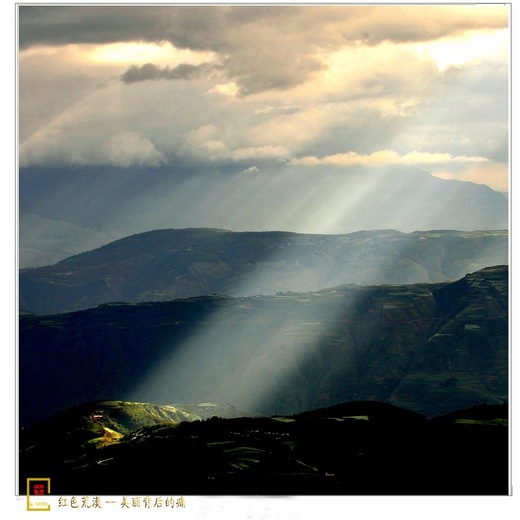

〝 光瀑 〞(Tyndall Effect,又稱廷得耳效應、丁達爾效應 ...)

廷得耳效應(英語:Tyndall effect)指光被懸浮的膠體粒子(例如:乳劑、混懸劑)散射。

當一束光線透過膠體,從入射光的垂直方向可以觀察到膠體里出現的一條光亮的「通路」,這種現象叫廷得耳現象,也叫廷得耳效應(Tyndall effect)、丁澤爾現象、丁澤爾效應。 在光的傳播過程中,光線照射到粒子時,如果粒子大於入射光波長很多倍,則發生光的反射;如果粒子小於入射光波長,則發生光的散射,這時觀察到的是光波環繞微粒而向其四周放射的光,稱為散射光或乳光。廷得耳效應就是光的散射現象或稱乳光現象。由於溶膠粒子大小一般不超過100 nm,膠體粒子介於溶液中溶質體子和濁液粒子之間,其大小在1~100nm。小於可見光波長(400 nm~700 nm),因此,當可見光透過溶膠時會產生明顯的散射作用。而對於真溶液,雖然分子或離子更小,但因散射光的強度隨散射粒子體積的減小而明顯減弱,因此,真溶液對光的散射作用很微弱。此外,散射光的強度還隨分散體系中粒子濃度增大而增強。 所以說,膠體能有廷得耳現象,而溶液幾乎沒有,可以採用廷得耳現象來區分膠體和溶液。

命名始源:1869年,英國科學家約翰·廷得耳研究了廷得耳現象。

廷得耳現象的形成:

廷得耳現象是膠體中分散質微粒對可見光(波長為400~700nm)散射而形成的。它在實驗室里可用於膠體與溶液的鑒別。 光射到微粒上可以發生兩種情況,一是當微粒直徑大於入射光波長很多倍時,發生光的反射;二是微粒直徑小於入射光的波長時,發生光的散射,散射出來的光稱為乳光。 散射光的強度,隨著顆粒半徑增加而變化。懸(乳)濁液分散質微粒直徑太大,對於入射光只有反射而不散射;溶液里溶質微粒太小,對於入射光散射很微弱,觀察不到廷得耳現象;只有溶膠才有比較明顯的乳光,這時微粒好像一個發光體,無數發光體散射結果,就形成了光的通路。 散射光的強度,還隨著微粒濃度增大而增加,因此進行實驗時,溶膠濃度不要太稀。 當光射向溶液時,光受到的散射較少,大部分光都能通過溶液。但射向膠體時,膠體的粒子散射光,使得那些粒子有被散射的光的顏色。最易看見的例子便是藍色的天空。 清晨,在茂密的樹林中,常常可以看到從枝葉間透過的一道道光柱,類似這種自然界的現象,也是廷得耳現象。這是因為雲,霧,煙塵也是膠體,只是這些膠體的分散劑是空氣,分散質是微小的塵埃或液滴。

- 📌 不容任何懈怠或背叛:以國家元首之尊投書媒體,具重要政治意涵,也引發外交以及兩岸關係未來發展之效應 📌

- 💕一柱擎天,扭轉乾坤 - 莒光立柱挺台灣💕滿腔熱血豪情在,為國為民為將來,一朝立起洪秀柱,翻轉時代國運開💕

- 💕 得道多「柱」,何須訪美 💕 品牌的差異化 & 中華民國國格的維繫與展現 💕「就職後再去」宣慰僑胞 💕

- ☸ 飲水思源,正本清源,中華文化,源遠流長:(神農氏)→ 炎黃子孫 → 華夏民族 → 民族自覺 → 中華民族 ☸

- 錢穆:以綿延的觀點了解歷史,國人必對國史具有溫情和敬意 ⓅⓀ 54運動 → 新文化運動:凡中國固有(文化)必遭排斥

- CNN印度裔醫療記者古普塔(Sanjay Gupta,神經外科醫師)開顱手術,救回尼泊爾女孩 (↔ 歐巴馬政府Public Health Service)