古籍記載,在黃帝之前,神農氏存在了五百年。神農氏是一個氏族,為中國傳説歷史中的第一個部落聯盟,由神農開創。其首領由於懂得用火而得到王位,所以稱為炎帝。在炎黃兩大部落融合之前,農耕文明在黃河流域已有數千年以上的歷史。

因為上古時代並未有完整文字,故多為口耳相傳之傳說。

近些年裴李崗文化、賈湖文化等遺址考古發現,約在7000年前至1萬年前,黃河流域中原地區已經出現了農業社會。

根據傳説,神農氏部落有五個方面的貢獻:

· 第一,用木材製造耒耜(兩種翻土農具;注音符號:ㄌㄟˇ ㄙˋ),教民墾荒種地。神農氏首創木製的耒耜,被認為是農業發明之始。

· 第三,從前人們沒有飲食用的陶器和炊具,炎帝時才開始製造出來。陶器是與農耕同時出現的,被譽為繼火的使用之後的又一大創舉。

· 第四,嘗百草,一日而遇七十毒。嘗百草是為了知道百草的藥性,進而發展用草藥治病的技術,神農也因此貢獻了偉大的生命。被世人尊稱為「藥王」。 《神農本草經》

· 第五,發明紡織,抽出麻絲,利用輪紡織布,發明養蠶的嫘祖(黃帝正妃)便是神農氏的後代。

神農氏族部落後期的傑出首領炎帝和黃帝兩部落融合以後逐漸形成華夏族,因而炎帝與黃帝共同被尊奉為華夏人文初祖。神農為三皇之一,炎帝也被列為五帝之一。

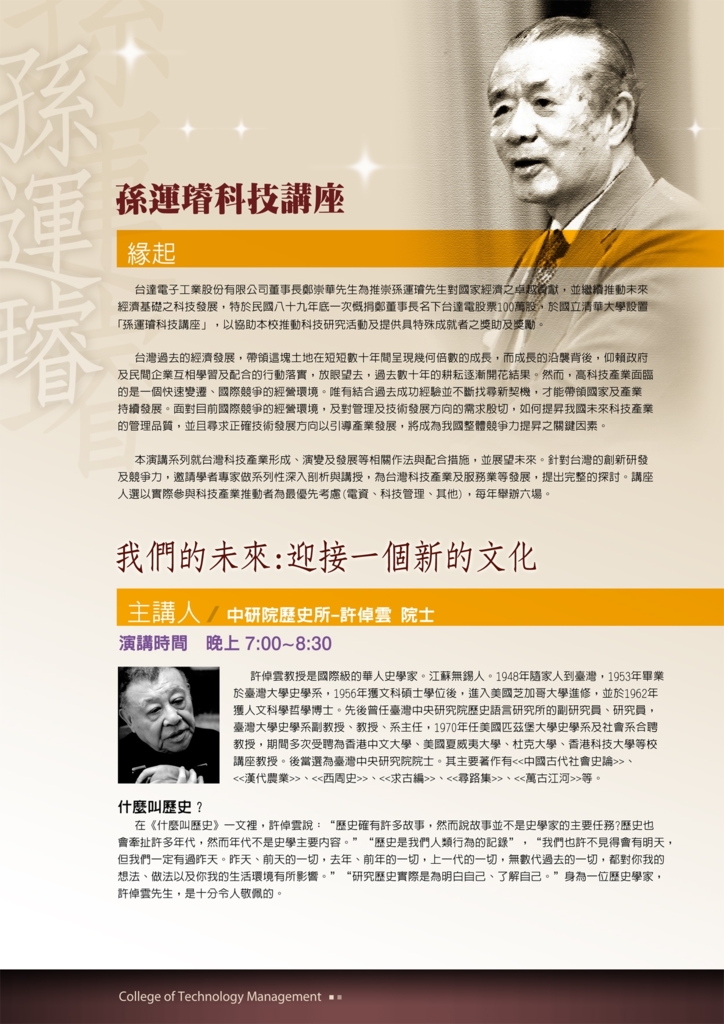

炎帝的傳說與五德終始說及圖讖相關。包括苗族、羌族等百越諸族皆以炎帝為先祖。學者許倬雲認為,炎帝和黃帝兩大部落融合,形成華夏族。

相傳炎黃時期,炎帝和黃帝皆神農氏之後,炎帝和黃帝曾有姻親關係,兩部落聯合形成華夏族。

史書文獻記載,炎帝時代農業等取得很大進步,黃帝時代湧現了各種發明創作,華夏文明由此奠基,華夏民族亦稱炎黃子孫。

黃帝,名軒轅。黃帝時期,神農氏統治著各部落,但神農氏日漸衰微,於是各部落之間爭戰不斷。以軒轅為首領的部落,在戰爭中逐漸強大起來。很多小的部落都歸附了軒轅。炎帝和蚩尤也是兩個很強大的部落的首領。炎帝和蚩尤成為黃帝最大的兩個對手。

❶ 「阪泉之戰」:是中國上古時期傳說中的一場戰爭,由黃帝與炎帝對戰,據說「炎、黃二帝是同父同母或同母異父的兄弟,或是姻親關係」,據說黃帝部落不滿屢次被封王的炎帝部落統治,兩個部落間進行三次激烈的戰役,這是中國歷史上流傳記載下來的第一場大規模的戰爭。最終由黃帝部落最終取勝,炎帝終告不敵,與黃帝結盟並歸順之,自此黃帝鞏固了其在部落聯盟中的主要地位。此傳說見於《史記·五帝本紀》。

黃帝和炎帝並列的說法例如炎黃後裔、炎黃子孫也成為了漢人以至全體中國人自稱的說法之一。從人類學的社會演進觀點的推測,神話中的炎帝及黃帝可能為遠古部落聯盟共主。根據《山海經》,炎帝在阪泉之戰敗給黃帝而後蚩尤糾集炎帝的部屬再於涿鹿之戰敗給黃帝。

❷ 「涿鹿之戰」:涿鹿之戰是相傳中國遠古時代(約公元前2500年),有熊氏黃帝與神農氏炎帝兩族聯合,同蚩尤九黎族(屬東夷集團)進行的一次大規模戰爭。

蚩尤九黎族(屬東夷集團)原居於南方,後北上中原,與以黃帝為首的部落(華夏集團)發生了衝突,這兩股勢力為爭奪適於牧獵和淺耕的地帶,在今天的河南、河北、山東交界地帶相遇,黃帝發明了指南車辨別方向,於涿鹿之野(今河北省涿鹿縣)展開長期爭戰。黃帝先把炎帝的部落併吞(一說炎帝部落逃至南方),再把蚩尤擒殺,獲得全勝,成為中原各部落的共主。從此黃帝聲名大震,他的勢力也日益強大起來,為華夏民族的發展奠定了基礎。

雖然古文記述的這場戰事,有不少神話色彩,但也不難看出,蚩尤及其部族英勇善戰,具有很強的實力。黃帝是位有聖德之人,他的聰明才智、德望實力又勝於蚩尤,所以說黃帝當時是眾望所歸的。

關於黃帝、炎帝和蚩尤關係的學術討論上,目前結論是中國遠古文化並非來自單一來源,而黃帝、炎帝和蚩尤比較可能代表三種不同地區的遠古文化,和考古學找出的各地的文化系統相符,如遼河文明(紅山文化)與黃河文明(仰韶文化)、長江文明(良渚文化)。

|

黃帝建國的時代,約始於 2698 B.C.E.。 (即所謂:「黃帝紀元」) 黃帝元年,究當公元前幾年?!並無定論,董作賓氏考證為公元前二六七四年(27 th B.C.E.),亦可備一說。 黃帝當共主的時候,去古未遠,人民生活簡陋樸素,故黃帝教人民生火做飯,吃熟食,又創製紡織技術,用以製作衣服冠冕,禦寒護體,並經常封祭山川鬼神,且以神蓍推算和制定了曆法。他又命大臣負責不同的技術創造,如: ★ 黃帝 命 大撓 創立「甲子」:大撓創立甲子(大撓制定了六十甲子(干支),用來記錄年月日時) 伶倫:相傳為黃帝時代的樂官,音律的創作者。中國古典音樂自其作〈咸池〉使有專用樂名。 律呂(音律;以竹管來定音:是河洛民族傳統音樂使用的音律,用12個不同長度的律管,吹出12個高度不同的標準音高,以定出音階的高低,故這十二個標準音高也就叫做十二律。十二律分為陰陽兩類,奇數六律為陽律,叫做六律;偶數六律為陰律,稱為六呂,合稱律呂。 ★ 黃帝還讓伶倫和垂製造樂器磬和鐘,沮誦和倉頡造字,史皇作圖,雍父造舂和杵臼,夷牟造矢,揮造弓,共鼓和貨狄作舟。 ★ 倉頡造字:倉頡是中國神話人物,相傳為黃帝史官,創造文字,「倉頡造字」的傳說在戰國時期已經廣泛流傳。 倉頡中文輸入法(第一批電腦鍵盤繁體中文輸入法之一,以「倉頡」命名,以表示其重大意義) ★ 黃帝有四妃十嬪。正妃為西陵氏,名嫘祖(神農氏的後代),她發明種桑養蠶和抽絲,織出絲綢做衣裳,故有「先蠶」的稱號。 ★ 指南車,又稱司南車,是一種用來辨認方向的儀器,傳說中指南車乃是由軒轅黃帝或周公發明。 (中國的五音:宮、商、角、徵、羽(五個音高),大致相當於西洋音樂簡譜上的唱名(mi)、(so)、(la)、(do)、(re)。) 《山海經》是中國先秦古籍,此書的作者和成書時間都還未確定。過去認為是大禹、伯益所作。現代中國學者一般認為《山海經》成書非一時,作者亦非一人,時間大約是從戰國初年到漢代初年楚人所作,到西漢校書時才合編在一起。其中許多可能來自口頭傳說。 有些學者則認為《山海經》不單是神話,而且是遠古地理的描述,其中包括了一些海外的遠古山川鳥獸,是一本具有歷史價值的著作。古代中國也一直把《山海經》作歷史看待。 古代中國神話的基本來源就是《山海經》,其中最著名的包括:夸父追日、女媧補天、后羿射九日、黃帝大戰蚩尤、共工怒觸不周山從而引發大洪水、鯀偷息壤治水成功、天帝取回息壤殺死鯀以及最後大禹治水成功的故事。 成語「夸父追日」:夸父是《山海經》中記載的巨人,立志追趕太陽,終未及,半道渴死,是太陽崇拜的神話故事。另有一說『夸父』是一個族名,夸父族曾與蚩尤部落共同對抗黃帝部落,後來被黃帝的大將應龍打敗。 考古學家還沒有直接證據證明這些初創為炎帝、黃帝或相關人物的作品,但也不能證明這些不是他們的作品,而且也沒有具有說服力的否定理由。 歷史文獻:神話→ 傳說(三皇五帝)→ 半信史(夏 : 約 21th B.C.E. - 17 th B.C.E.)→ 信史:甲骨文(商 : 約 17 th B.C.E. - 12 th B.C.E.) 黃帝和炎帝時期逐漸形成華夏族,因而他們被視為華夏民族共同的祖先,故中國人(包括部份海外華人)自稱「炎黃子孫」每年中國官方在陝西黃帝陵舉行祭祀活動,河南新鄭、浙江縉雲縣也有拜祖活動。

|

|

|

「華夏民族」名稱的由來

孔穎達《春秋左傳正義》:「中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。」

華夏族,又稱中原華夏,起源於中原嵩山一帶的部族,「鯀與禹則又別為一族,其居地殆起於河南嵩山山脈中。曰「有崇伯鯀」崇即嵩也。《山海經》「南望禪渚,禹父之所化」,禪渚在河南陸渾。禹都陽城,【世本】陽城在嵩山下。【又有言禹都陽翟者。陽城河南登封;陽翟,今禹縣,出入數百裡間。遊牧之民習於移徒,古人都邑,同時有兩三處不足異。】華夏連稱者,嵩山山脈亦得華名。《國語》「前華後河,左洛右濟」,華在洛東,即今嵩山。又《史記》魏有華陽,司馬彪曰:「華陽,亭名,在密縣。」周禮職方豫州「其山鎮華」。皆其證。即舜之故事,亦先起於與夏氏族相近之地。世本「舜居媯汭」,在漢中西城縣。舜二女為湘神,湘即襄水,乃今漢水也。四岳、三塗齊稱,亦皆在嵩山山脈。夏氏族自此北向移動,河南、陝西、山西三省相交環黃河西部之一隈,【謂「西部」者,對此下稱「東部」者而言。】有幾許天然之渡口,殆為古代虞、夏氏族活動之區。史記虞夏皆顓頊後,明其血統相近。【少康奔虞,虞思妻之以二姚。虞、夏或如姬,姜。】」(見《國史大綱》錢穆)

|

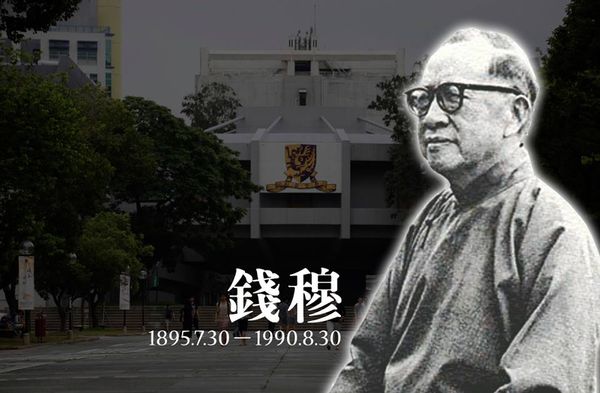

錢穆(1895年7月30日-1990年8月30日),原名恩鑅,字賓四,江蘇無錫人,中華民國中央研究院院士,歷史學家,儒學學者,教育家,香港新亞中學創校人。 錢穆故居—國學大師的傳道養心居所 (臺北市政府文化局) http://www.grassmountainchateau.com.tw/_tw/01news_2012/02_detail_34.html 錢穆:一生為故國招魂的史學大師 http://news.xinhuanet.com/book/2010-07/31/c_12394040.htm 錢穆的晚年:在台灣仍具有高度聲望 http://big5.huaxia.com/zhwh/gjzt/2009/09/1565779.html 馬英九為錢穆佔公產風波平反 2010年08月31日 http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20100831/14399849 【錢穆故居】絕壁上千書法(中字) http://www.byja.com/products_detail.asp?products_id=38115 |

|

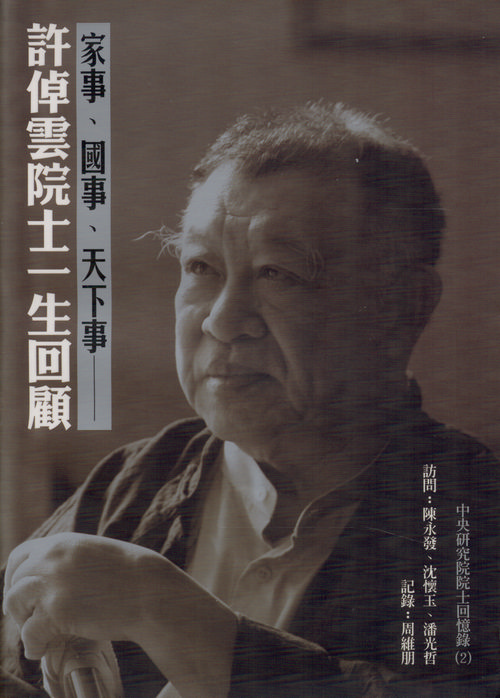

華夏族,由中國上古史學者許倬雲在2009年提出的假說,意指曾生活在中原地區(或者說黃河中下游地區)的古代族群,為日後漢民族的主體。 中國上古史學專家許倬雲(1930年7月10日-),祖籍江蘇無錫,國際著名歷史學家、現為美國匹茲堡大學歷史學系榮休講座教授、中央研究院院士。 |

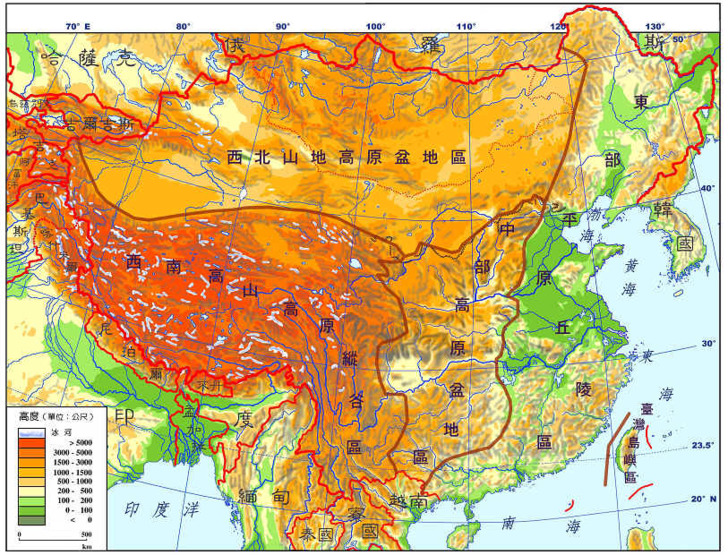

「中原」是一個地域概念,一般認為,古代中原系華夏族部落集中分布的區域,是指以河南省為核心延及黃河中下游的廣大地區,這一地區是中華文明的發源地,被華夏民族視為天下中心 → 中原文化的傳播。

中國中心主義天朝的中心,而華夏之外的民族被稱為「化外之民」或者「蠻夷」(史稱「四夷」,即東夷、南蠻、西戎、北狄)。

現代一般使用中原地區稱謂,常指「黃河中下游地區」,以河南省為主體,包括陝西省東部、河北省南部、山西省南部、山東省西部、江蘇省西北部、安徽省北部。

在中華文明肇始時期,因「天下之中」和「河洛」的地域稱呼專指洛陽一帶,這裡因夏商周三代奠基,河洛文化的繁盛而成為中原地區的心臟地帶。

總體上說,臺灣話在北部偏泉漳混合腔,中南部平原偏內埔腔,西部沿海偏海口腔。

漳州移民主要居住在中部平原地帶、北部沿海地區及蘭陽平原,被稱為內埔腔;

泉州移民主要居住在中部沿海地區、臺北盆地,被稱為海口腔,南部則為泉漳混合區。

而「泉州人居住在海濱,漳州人居住在內陸平原」的說法,僅在中部符合此一分布。

「中華民族」:

是中國一種政治意識型態及國族概念,最早由梁啟超提出,希望以此激發民族主義,將中國塑造為現代的民族國家,成為中國近代民族主義及建立國族的重要概念。

一般中文語境下,中華民族一詞的使用常泛指大中華地區境內的公民及海外華人。

在清朝末年,特指漢族、炎黃遺族等,辛亥革命後,五族共和與民族融合的口號廣為流傳,更隨著諸多學者的提倡而廣為人知。而後孫中山於三民主義中提倡將漢、滿、蒙、回(維吾爾族)、藏五族歸成一個中華民族。近代學者中,如費孝通的「多元一體」論及許倬雲提出華夏族,以及我者與他者的轉化及混合。中華民族的意涵逐漸由漢族融合各族演變成更為廣泛的概念。

華人學者費孝通在《中華民族的多元一體格局》中認為:「中華民族作為一個自覺的民族實體,是近百年來中國和西方列強對抗中出現的。」換言之,中華民族並非傳統中國裡的民族,而是中國建立了現代主權國家後,經由「民族自覺」所出現的國族團體。他還認為,在過去的三千年中,黃河中游出現了一個由若干民族集團彙集和逐步融合的核心,被稱為華夏,像滾雪球一般地越滾越大,把周圍的異族吸收進入了這個核心。他擁有黃河和長江中下游的東亞平原之後,被其他民族稱為漢族。漢族繼續不斷吸收其他民族的成分而日益壯大,而且滲入其他民族的聚居區,構成起著凝聚和聯繫關係作用的網絡,奠定了以這個疆域內許多民族聯合成的不可分割的統一體的基礎,成為一個自在的民族實體,經過民族自覺而成為中華民族。

現代中華民族的概念由中華人民共和國與中華民國推動,根據中華民國及中華人民共和國的官方文件,中華民族的歷史可追源到漢族的炎黃起源,而在現代則包含在中國境內非漢族的少數族群(然而這些少數族群未必是炎黃子孫),有時還延伸包括中國境外的漢人或海外華人(未必有中國國籍)。中華民族因此並不是單純的民族、種族、公民的人群分類概念,而是政治詞彙。希望將中華民族作為生活在大中華地區境內各民族及海外華人的統稱。現在中華民族是以漢、滿、蒙、回、藏、西南邊疆民族及其他民族為組成,此觀點在中華民國(台灣?大陸時期?)經常見於作為中學的三民主義教科書中。經過一系列民族識別工作後,中國大陸現今官方承認有56個民族,其中包括漢族和55個少數民族。

「中華」詞源

「中華」一詞出現甚早,源自於中國古代華夏民族起源於黃河流域一帶,居四方之中,文化、科技發達;歷史悠久,因此稱該地為中華,此區後來被稱為中原或中國。 在《資治通鑑》記載的唐太宗說:「自古皆貴中華賤夷狄,朕獨愛之如一,故其種落皆依朕如父母。」「中國百姓,實天下之根本,四夷之人,乃同枝葉,擾其根本以厚枝葉,而求久安,未之有也。初不納魏徵言,遂覺勞費日甚,幾失久安之道。」

唐太宗(598年1月28日-649年7月10日;享年五十二歲,在位二十三年:626年9月4日-649年7月10日在位),祖籍隴西郡成紀縣(今甘肅省天水市秦安縣北)

李世民為帝之後,積極聽取群臣的意見,以文治天下,並開疆拓土,成為中國史上著名的明君。他虛心納諫,在國內厲行節約,使百姓能夠休養生息,終於使得社會出現了國泰民安的局面,開創了中國歷史上著名的貞觀之治,為後來唐朝100多年的盛世奠定重要基礎。李世民愛好文學與書法,有墨寶傳世。

1912年以前,「革命派」代表孫中山在中國同盟會宣言上提倡「驅逐韃擄,恢復中華」主張,以推翻清政府為目標。

「中華民族」詞源

「中華民族」一詞,乃由近代的梁啟超首先提出,之後同時期後續提出有楊度和章太炎等諸多學者闡釋與政府認可。梁啟超提出指華夏族、漢民族、炎黃遺族等。1902年,梁啟超在《中國學術思想變遷之大勢》指出:「上古時代,我中華民族之有海思想者厥惟齊。故於其間產出兩種觀念焉:一曰國家觀,二曰世界觀。」1905年梁啟超在〈歷史上中國民族之觀察〉一文中,使用了「中華民族」七次(簡稱為「華族」),並明確表示:「今之中華民族,即普遍俗稱所謂漢族者」,它是「我中國主族,即所謂炎黃遺族。」,由此可知,梁啟超認為中華民族就等於漢族,他將中華民族認定為漢族與其前身華夏族,而不是認定中華民族為中國各民族的統稱。

「中華文化」:

中華文化可指「中華傳統文化」(以漢族傳統文化儀式為主,實為漢文化)或中華民族的「現代國族文化」。因此中華民族其文化內涵定義的差異,會因現代化主張、處理傳統漢文化及少數民族文化等等不主的主張上,在國家政策文化上產生分歧或融合。

舉例來說,20世紀早期中國文化界發起的新文化運動,以陳獨秀與胡適為代表,提倡以現代民主和科學西方文化替代中國傳統文化,以西洋文化推動並改進中華文化的現代進步意義。這和1912年中華民國建立後,北洋軍閥政府主張信奉孔學的主張則不同。

國民黨執政的中華民國常強調其中華文化的正統性 ,並包含了自行發展的中國傳統文化與多元文化影響下形成的多民族文化總合。中華文化復興運動則是一個例子,由蔣介石發起以對抗毛澤東的文化大革命(1966-1976)。

1949年後中華民國政權遷移至台灣,台灣很大程度上繼承了原有的中華文化,保護中華文化免於受文革破壞,於1966年發起中華文化復興運動與中國共產黨的文革運動分庭抗禮,主要以倫理道德與儒家思想之精華來宏揚中華文化。其後外來的思想不斷湧入,也使中國大陸與台灣亦產生了相應的流行文化。

中華人民共和國建立後,在文化上的演進主要經過了建國前後的農民運動、文化大革命,以及改革開放時期。1966年文化大革命席捲全中國,在原本中華文化中傳統的漢文化、滿漢文化、蒙古文化、藏文化、伊斯蘭文化等遭到破壞,最初只能演出8套樣板戲或宣傳中國共產黨的偉大功績的戲目,又有忠字舞與一系列的革命歌曲,如《東方紅》。街道四處貼滿毛主席海報,中山裝成為此時服飾特色。簡化漢字作為標準文字迅速在中國大陸推行。中國境內至少有30種以上民族文字,包含漢字與少數民族滿文、藏文等,皆並為中華文化的遺產寶庫。

傳統文化經過文革摧殘之後,直到80年代改革開放之後,才逐漸恢復中華傳統文化,並受香港文化與澳門文化影響。

中華民國僑務委員會僑委會曾宣示,「Overseas Chinese」是英文中的專有名詞,指「認同中華民族及其文化的人」。僑委會號召對中華民族與文化的認同,並期望華僑教育能保存中華民族文化優良傳統。

1912年以前,「革命派」代表孫中山在中國同盟會宣言上提倡「驅逐韃擄,恢復中華」主張,以推翻清政府為目標。

而在辛亥革命以後,孫中山提倡「五族共和說」:「今日中華民國成立,漢滿蒙回藏,五族合為一體」。之後孫中山在中華革命黨正式改組為中國國民黨以後,雖曾主張重提民族主義並揚棄五族的說法,將中國境內所有民族融化為一個中華民族的「民族融合」的說法,並修改五族共和說法為要求藏蒙回滿等族人民盡皆一起漢化,與漢人一起自決為大民族國家。1924年,孫中山的三民主義中表示,藏回蒙滿等外來民族人口乃是少數,而就大多數來說,中國人皆為漢人,完全是一個民族。孫中山於民族主義第六講中提到的「結成了國族團體」。

五族共和的思想孫中山於三民主義中提倡將漢、滿、蒙、回、藏五族歸成一個中華民族,其根本意蘊是要以漢族爲主體融合同化中國境內其它少數民族,形成一個統一的中華民族。

孫中山之中華民族思想的三民主義最終於1946年,被「制憲國民大會」列入中華民國憲法第一條,規範了中華民國的憲政基礎,且中華民國憲法之第五條:「中華民國各民族一律平等。」與第七條:「中華民國人民,無分男女,宗教,種族,階級,黨派,在法律上一律平等。」,更是彰顯了孫中山在其三民主義之民族主義思想 。

中華民族目前在台灣為政治用語, 如馬英九擔任中華民國總統期間,於民族掃墓節舉辦遙祭黃帝陵典禮儀式,內政部新聞稿以「中華民族遠祖黃帝」一詞來以形容黃帝「為我中華民族樹立民族觀念與國家形式,也為我國創造深厚文化,可說是我中華民族之始祖。」 民主進步黨籍立法委員吳秉叡事後對行政院提出「應否廢止中樞祭黃帝陵典」的質詢。

《遠見》雜誌2010年3月19日公布的民調顯示,受訪台灣民眾有79.6%自認是「中華民族一份子」,有6.3%認為不是,不表態的有14%。即使政治立場傾向泛綠的民眾也有70.1%同意自己屬於中華民族。

(經過 2014 - 03 大腸花運動之後...?!)

下一則: 💑 中 國 各 朝 代 歷 史 事 件 ( 維 基 百 科 連 結 ) 💑

- ❀❂ 集結有志之士美善的心念,祈願繆德生上校能為自己、也為中華民國創造奇蹟,恢復生命意識。❂❀

- 💕 Someday, Somewhere…I will smile, I'll find a new way of living 💕 靈魂為要配合演出內在消沈~

- 🌾「蘆葦之歌」🌾「學生可以退場,歷史不能遺忘」🌾 8 / 14:國際慰安婦日🌾小桃阿嬤:替我完成學業... 🌾

- 💕 中颱蘇迪勒強風破表!停電戶數創歷史新高,101 大樓的防震阻尼器Damper擺幅達 100 公分再創紀錄 💕

- 📌 不容任何懈怠或背叛:以國家元首之尊投書媒體,具重要政治意涵,也引發外交以及兩岸關係未來發展之效應 📌

- ▌馬總統投書:釣魚台當然是中華民國領土,李登輝應道歉 ▌CNN公民報導:部分民進黨員家庭是日據權貴 ▌