1919年5月4日,五四運動(直接影響了中國共產黨的誕生和發展)

↓

1924年4月19日,「新文化運動,凡中國固有(文化)必遭排斥」

1919年5月4日,五四運動:

事件起因在第一次世界大戰完結後舉行的巴黎和會中,列強把德國在山東的權益轉讓給日本,即山東問題。當時北洋政府未能捍衛國家利益,國人極度不滿,從而上街遊行表達不滿。當時最著名的口號之一是「外爭國權(對抗列強侵權),內除國賊(懲除媚日官員)」。

中國知識界和青年學生反思中國傳統文化,受到「馬克思主義」的影響,追隨「德先生」(民主)與「賽先生」(科學),探索強國之路的新文化運動的繼續和發展。

五四精神、目標與思想

五四的根本精神是什麼,有不同看法。在一般的看法中,一種看法:科學,民主。1949年後,中共闡述為:愛國,進步,科學,民主。

五四運動,其主力是學生和青年,他們的愛國精神、為真理和正義而戰的精神、不畏強暴和黑暗政治精神值得任何時代的青年和學生學習。

他認為,五四運動的意識形態可分內容與思維模式兩個方面來看。其內容又可分形式與實質兩個層次。從形式層次上,五四人物喊出了如自由、民主、科學、理性、思想革命、文學革命等口號。

(林毓生,1934年-,生於瀋陽。曾任威斯康辛大學教授、第20屆中央研究院院士(人文及社會科學組)。)

林毓生認為應當區分五四精神、五四目標與五四思想。林以為,五四精神是一種中國知識份子特有的入世使命感。這種使命感承襲儒家「先天下之憂而憂,後天下之樂而樂」與「家事、國事、天下事、事事關心」的精神,與俄國沙皇時代的讀書人與國家威權同制度發生的「疏離感」,因而產生的知識階級(intelligentsia)激進精神,以及西方社會政教分離為背景而發展出來的近代西方知識份子多元化專業研究的風格,有很大出入。這種使命感使中國知識份子以為真理本身應該指導政治、社會、文化與道德的發展。其最高境界乃孔子「知其不可為而為」的悲劇精神。

而林教授認為「使國家強盛」、「自由」、「民主」、「法治」和「科學」為五四目標。

而五四思想則包含「全盤反傳統」和「全盤西化」等傳統一元論模式的思想。

五四運動以後,工人罷工和政治鬥爭依然不斷,1920年五一,北京學生聯合會散發《五一歷史》傳單,使馬克思主義,共產黨理論傳入工人階層,為共產黨誕生創造了群眾基礎。在中國共產黨黨史上寫下了重要篇章。陳獨秀也在五四之後由激進的民主主義者向馬克思主義者轉變,並接受了階級鬥爭和無產階級專政等觀點。

一般認為五四運動直接影響了中國共產黨的誕生和發展,為後來的國共內戰打下始端。

五四運動的意義

1. 彰顯了學生當時救亡圖存的愛國精神

2. 促進了社會各階層覺醒

3. 加深國人自立圖強之意識

4. 擴大了新文化運動的影響

2014年的「新五四運動」上凱道

主要由中華民國(台灣)的新黨所提出的新五四運動,以發揚五四精神、捍衛民主與法治為號召,呼籲國人手持國旗走上凱達格蘭大道,一同譴責近日來太陽花運動以及426凱道反核的行動。根據警政署的統計,截至當日下午2點20分左右,約有1萬餘人參與。張安樂、王炳忠以及正逢母喪的馬以南、馬冰如皆有參與。

1924年4月19日,「新文化運動」:

1924年4月19日,中國共產黨中央局委員長陳獨秀、秘書毛澤東聯名發出通告,第一次要求各地黨和團的組織開展「五一」、「五四」、「五五」、「五七」紀念和宣傳活動,強調恢復國權運動、新文化運動,紀念五五(馬克思誕辰),目的在於傳播馬克思主義。

「新文化運動」: 新文化運動(五四文化運動),由胡適、陳獨秀、魯迅、錢玄同等一些受過西方教育(當時稱為新式教育)的人發起的一次「反傳統、反儒教、反文言」的思想文化革新、文學革命運動,涵蓋了民初在北京發生的一場深刻的文化政治示威運動五四運動。新文化運動標誌著中國知識分子顛覆中國中心主義,否認自身的文化價值,認同西方文化以及民主共和制,走向了歐洲中心主義。1919年5月4日前夕,陳獨秀在其主編的《新青年》刊載文章,提倡民主與科學(「德先生」與「賽先生」),批判傳統純正的中國文化,並傳播馬克思主義思想;一方面,以胡適為代表的溫和派,則反對馬克思主義,支持白話文運動,主張以實用主義代替儒家學說,即為新文化運動濫觴。中國共產黨根據毛主席語錄堅稱五四運動以前的新文化運動是資產階級民主主義的新文化運動,五四運動以後的新文化運動是無產階級領導的新民主主義文化,也就是以馬列主義為指導的新文化。

( 反文言、白話文運動的推展… 美其名是”棄八股”… 主要也是學不懂、學不好流傳千百年的寫作古詩及古文的各項功夫及要領,乾脆全盤與以否定、秉棄…)

近代馬列史學家把這一階段的文化運動稱為五四文化運動。1924年4月19日,中國共產黨中央局委員長陳獨秀、秘書毛澤東聯名發出通告,第一次要求各地黨和團的組織開展「五一」、「五四」、「五五」、「五七」紀念和宣傳活動,強調恢復國權運動、新文化運動,紀念五五(馬克思誕辰),目的在於傳播馬克思主義。 中國國民黨和中國共產黨的歷史觀都肯定五四文化運動,但是各自的表述有所不同。「新文化運動」和與之相對的「中華文化復興運動」在中國現代歷史上均產生了大影響。

有評論認為,文化大革命,就是新文化運動的繼承、發展和延續,兩者是一脈相承、一脈相通的關係。「文化革命」是極權主義統治徹底控制文化教育領域的必然過程。

1966年毛澤東發動文化大革命,「破四舊、立四新」,打著批孔揚秦、反儒尊法的旗號破除「舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣」,焚毀祖先神主牌位、古書;拆毀寺廟宗祠、徹底破壞中華文化,試圖代以無產階級的新思想、新文化、新風俗、新習慣。劉少奇因《論共產黨員的修養》一文被斥為「大肆宣揚孔孟之道,毒害廣大黨員和青年,為孔家店招魂」。於是1969年5月4日的五四運動五十周年上重新喊出打倒孔家店的口號。1971年林彪出逃,1973年展開了「批林批孔」運動,指責林彪「借孔孟之道腐蝕群眾」,是「地地道道的孔老二的信徒」。後來四人幫還打著「批周批孔」「批華批孔」的幌子攻擊周恩來和華國鋒。

在近代以來從西方思想崇拜出發試圖打倒中國文化的動流中,太平天國起事、新文化運動和文化大革命運動是三個高潮。

錢穆(1895年7月30日-1990年8月30日),原名恩鑅,字賓四,江蘇無錫人,中華民國中央研究院院士,歷史學家,儒學學者,教育家,香港新亞中學創校人。

撰寫《國史大綱》,採取綿延的觀點了解歷史之流,堅持國人必對國史具有溫情和敬意。研究領域為秦漢史、中國思想史、朱子學。

1949年4月,錢穆與江南大學同仁唐君毅一起應廣州私立華僑大學校長王淑陶之邀,從無錫南下廣州。

1949年8月12日起,新華社連續發了六篇評論《中國問題白皮書》的文章,其中五篇為毛澤東親自執筆;在8月14日〈丟掉幻想,準備鬥爭〉一文中,毛澤東點名胡適、傅斯年與錢穆受美帝控制,錢穆既憤怒又擔憂遭到迫害。

1949年10月,錢穆隨華僑大學南下香港,出任亞洲文商學院院長。1950年,錢穆在香港創辦新亞書院,使流亡學生得以絃歌不輟。。。

1968年,錢穆膺選中央研究院院士。晚年專致於講學與著述。

1990年,發生素書樓事件,錢穆搬離素書樓。同年8月30日,錢穆於臺北市杭州南路寓所過世。

錢穆一生以教育為業,五代弟子冠蓋雲集,余英時、嚴耕望等人皆出門下。

1990年,素書樓事件:

1967年,錢穆來台,築素書樓於台北市士林區外雙溪。該地點為由時任總統蔣介石直接下令撥用與建樓。

1989年,立法委員陳水扁及台北市議員周伯倫質詢政府財產不當佔用,清查結果認定素書樓也在其中。為避嫌,錢穆於1990年主動遷出素書樓,另覓居所。此事引起社會議論。自錢穆遷出後,素書樓閒置年餘,政府遂有闢為紀念館之議,最初交由台北市立圖書館管理,於1992年1月6日正式將素書樓闢為紀念館。後由於素書樓年久失修,台北市政府於2001年進行修繕工程,隨後將素書樓轉交台北市政府文化局管理,台北市政府文化局於2001年12月31日將素書樓改名為錢穆故居。而素書樓事件在日後無論在陳水扁競逐台北市市長,還是中華民國總統時,都被選舉對手指斥他「殘酷不仁」的事證之一。

2010年,時任總統馬英九在錢穆逝世20周年紀念會上,以總統身份向胡美琦(錢穆妻)為素書樓事件中台北市政府的做法致歉,並肯定錢穆的清白。

錢穆對中國古代政治制度所依託的文化保有真誠信念,認為中國傳統政治絕非可僅僅以「君主專制」簡單概括,實為「一種自適國情之民主政治」。錢穆的徒弟余英時稱他「一生為故國招魂」。正是出於將中國傳統政治制度放在中國文明系統的框架內求客觀的瞭解,錢穆主張,應該在固有文明的真相基礎上重新審視中國傳統政治制度,而非以後見之明淺薄地非議與汙衊之。

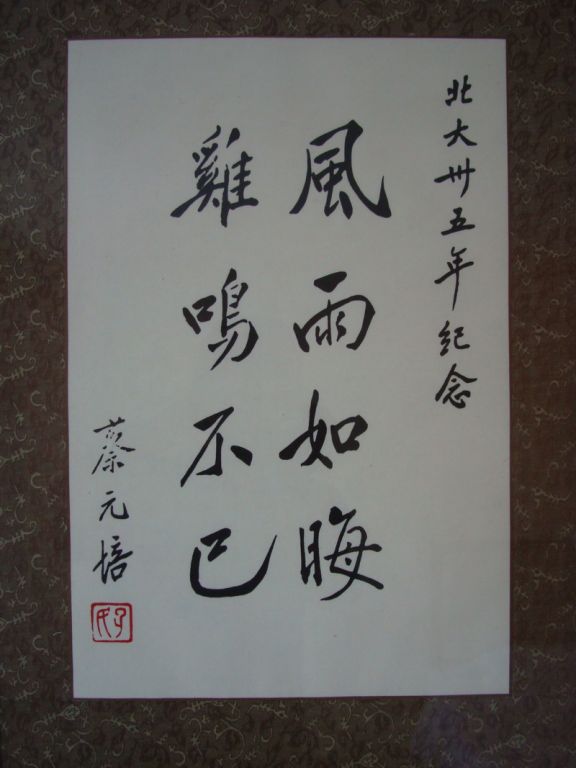

錢穆與胡適二人在老子生年、《說儒》等學術問題上觀點迥異,時有爭辯。具體學術分歧尚屬表面,深層原因是錢對胡的「新文化」主張不以為然,他後來甚至認為,中國思想界「實病在一輩高級知識分子身上」,如「新文化運動,凡中國固有(文化)必遭排斥」,貽害深遠。。。

。