欲界九品煩惱之七番生死 ~ 如崑法師-瑜伽師地論

https://www.youtube.com/watch?v=UvQH8nKZ474&index=124&list=PL1b_fro5vK9NI9c2_ga_Bdeapf2CDrFkc

佛說阿彌陀經

日期 : 2003年8月

地點 : 香港會議展覽中心會議廳

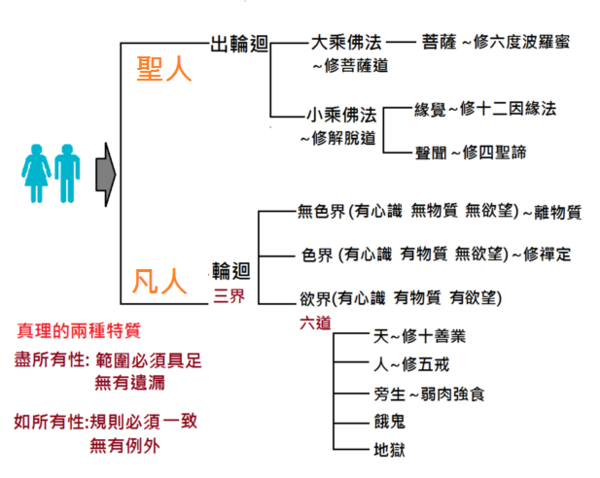

人生飄忽,世事無常;相信各位的體驗一定很深刻。法華經云:「三界無安,猶如火宅,眾苦充滿,甚可怖畏。」三界猶如一著了火的大宅,無論你避往那一個角落,都是火,不會安樂。惟除出了三界,就等於出離了火宅,就能解脫憂悲苦惱。

三界就是欲界、色界、無色界。欲界範圍包括地獄、人間、四天王天、忉利天、夜摩天、兜率陀天、化樂天及他化自在天。其中的六重天稱為六欲天。欲界的眾生因為有男女、飲食及睡眠的渴求,故名欲界。

欲界以上是色界。色指一切物質。共有十八重天。因為修清淨的梵行,無男女之欲,故天人都是純男無女。身是白銀色,衣服黃金色。因為色身和國土都非常殊妙,所以名為色界。

色界以上是無色界,共有四重天。因為修空觀,空了色身亦空了國土,以阿賴耶識住於禪定之中,故名無色界。

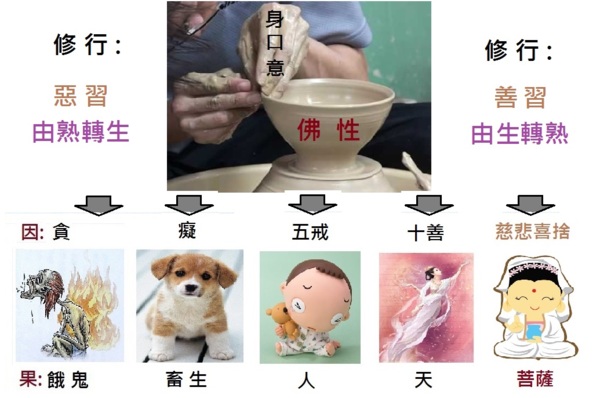

三界內的眾生都有生死輪迴。俄而為人、俄而為畜生、俄而在天上享福、俄而在地獄受苦、俄而為餓鬼、俄而為好勇鬥狠的阿修羅。乃因三界內的眾生有見惑及思惑煩惱。見煩惱指身見、邪見等;思惑煩惱指貪瞋痴慢疑。見惑及思惑使眾生造業,所以有生死的果報。若斷除見思煩惱,就能超出三界,永不再受輪迴之苦。

要出三界,必須向上一步一步的爬升。先出欲界、再出色界、最後出無色界,這樣才離三界的生死。出欲界要先斷見惑煩惱。在娑婆斷見惑就好像要截斷四十里長的瀑布。四十里長的瀑布,水力是多麼大,不容易截斷。若斷盡見惑即証初果。跟著要斷思惑。欲界思惑有九品,斷了前六品証二果,再斷餘下三品証三果。此時才可以超出欲界。然後再一步一步的斷色界及無色界的七十二品思惑。這樣才可以出三界,証阿羅漢果。

凡夫從開始修行,若是有進無退,單想超出欲界,也不知要經多少千萬次的生死,不知要在那一生那一世才成功。若是中間造了惡業,要在地獄、餓鬼、或畜生道受苦,所經歷的時間更長。欲界尚且難以超出,何況要超出色界及無色界。

小乘阿羅漢果等於大乘七住位的菩薩。即是說菩薩要修到七住位才可以破盡見思煩惱,斷三界的生死。菩薩有五十二個階位:十信、十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺。妙覺就是佛。根據大乘起信論所說,凡夫從發心修菩薩行,若是有進無退,尚且需要一萬大劫才可以証得十信位圓滿,破見惑而進入初住位,至第七住才斷盡思惑。從此脫離三界,不再是凡夫,名為位不退菩薩。可知於娑婆修行,需經無數劫的時間才能斷盡見思煩惱,所以稱為難行道。何況菩薩亦有隔胎之迷,意即今生雖然修行,但下一生可能迷失前世修行的志願,更遑論我們無修無証的凡夫。

既有難行道,當然亦有易行道。例如一枝九節長的竹竿,最下一節有一條蟲。牠必需向上咬破九個節才能走出竹竿之外。若向橫咬破竹竿,一樣可以出離。向上一節一節咬破竹節而出,等於豎出三界;向橫咬破竹竿而出,等於橫出三界。豎出則費力而難,橫出卻直捷而易。

要橫出三界,只有一條路徑,就是帶業往生阿彌陀佛的極樂淨土。惟是只可帶舊業,不可以帶新業。發了願求生淨土後,不可以再造殺、盜、邪淫、大妄語此四重罪。若有再犯小的過失,應立即於佛前懺悔。所以發了願求生淨土,一定要持戒。

何謂帶業往生?譬如一塊石,無論大小,下水即沈。若把石放在大船上,不但一塊石不會沈,甚至無數的石都不會沈。

石,表我們的罪業;船,表阿彌陀佛接引眾生的大願。阿彌陀佛於過去無數劫以前是國王,後來捨棄王位出家,名法藏比丘。他在世自在王如來前發了四十八個大願,要成就一莊嚴的淨土,攝受信願念佛的眾生。四十八大願詳述於「佛說無量壽經」中。

阿彌陀佛所發的大願等於一艘巨輪。眾生罪業雖然極多極重,只要搭乘阿彌陀佛的大願船,必定可以橫出三界,帶業往生淨土。

古德云:「諸經所讚,盡在彌陀。」。大乘經雖然廣說十方淨土,惟是特別著重阿彌陀佛的極樂淨土。除了因為阿彌陀佛與娑婆的眾生特別有緣外,亦因為阿彌陀佛以慈悲哀愍心成就一淨土,攝受十方一切在生死輪迴內苦不可言的眾生到來修行。故感到不但釋迦佛,甚至十方佛都出廣長舌,稱揚讚歎阿彌陀佛不可思議功德。我今日要講的,就是十方佛都稱揚讚歎的「佛說阿彌陀經」。

資料來源 http://www.masterhinlun.com.hk/amitaseminar-1.htm

內心圓滿欲界定(九住心),得到奢摩他安止時,降伏了欲界五蓋(貪欲蓋、嗔恚蓋 、掉悔惡作蓋、睡眠蓋、疑蓋)。

奢摩他安止為初禪近分最初作意,為初禪近分定所攝。

初禪近分定(未到地定)為色界初禪(離生喜樂地)所攝之定心,初禪近分定, 雖然還不是正式色界初禪的根本定,但當欲界眾生內心生起初禪近分定(奢摩他)時,不需要投生色界,即是上界(色界)的心,在心中產生。

經過初禪近分對治欲界煩惱,當完全降伏 欲界煩惱時,即得到初禪正行定(根本定)。

降伏煩惱有二種方式,一為壓伏煩惱現行,一為根斷煩惱種子。

三界中,上二界眾生(色界、無色界)沒有嗔心煩惱,

外道如梵天婆羅門,修持五戒 十善,以及禪定止觀得色界禪心緣慈悲喜捨四無量心,由此引業轉生色界(色界初禪三天 :梵眾天、梵輔天、大梵天)。

投生至上二界的外道眾生,內心相續中,雖然沒有嗔煩惱現行,但由於其禪定止觀之所緣,非佛教內道所證之無我慧,因此雖然沒有嗔煩惱現行,但仍有嗔煩惱隨眠種子,須進一步以無我慧為止觀之所緣,證得無分別心現量無我慧之根本定智,由止觀雙運現證無我慧之瑜伽現量,才能根斷煩惱隨眠種子。

內道聖者,如初果須陀洹,以初禪近分定(奢摩他安止)緣無我空性慧,經初禪近分所攝第二了相作意,當得到初禪近分所攝第三勝解作意(毘缽舍那勝觀),即得到緣無我空性慧之奢摩他、毘缽舍那止觀雙運。以緣無我空性正見慧之止觀雙運三摩地為不共增上 緣,逐漸斷除分別心顯現境夾雜的義共相,當於第六意識無分別心瑜伽現量見道根本定智 ,現量現觀無我慧,斷除遍計我執煩惱(見惑),得初果須陀洹果位,同時斷除欲界粗品 三品之俱生我執煩惱(思惑)。此處之斷除,不僅斷除煩惱現行,亦根斷煩惱種子。

內道行者由止觀雙運無我慧,緣補特伽羅常一自在空(空掉執離開五蘊之外有個“常 、一、自在”之補特伽羅我執/粗品補特伽羅我執)、補特伽羅能獨立實質有空(空掉執五蘊為“能獨立實質有”之補特伽羅我執/細品補特伽羅我執)之比量,經加行道煖、頂 、忍、世第一法,於世第一法同一座間最後心剎那,直至現證法性(空性)的剎間,即入見道位,獲得無分別心現量根本定智。

獲得見道之無分別心現量,於見道位無間道根本定智中,正對治見所斷煩惱,於見道位解脫道根本定智時,獲得斷除見所斷煩惱不退轉的智慧。

見道無間道根本定智與見道解脫道根本定智,是同一座根本定智的續流,分別對治斷除四聖諦所攝三界遍計我執煩惱( 八忍),與獲得斷除四聖諦所攝三界遍計我執煩惱的智慧(八智),經八忍八智見道十六心剎那,於第十六剎那證得四聖諦之道類智時,即得初果須陀洹果位(預流果/參預進入 涅槃之流)。

流轉生死的根本煩惱,由無明我執顛倒見,產生遍計我執之五見煩惱(見惑/五利使 )及其種子,與俱生我執之五非見煩惱(思惑/五鈍使)及其種子。

五見煩惱與五非見煩惱,其中薩迦耶見(我執及我所執)及邊執見二種見惑,與貪、嗔、癡、慢四種思惑,有遍計(見所斷)及俱生(修所斷);

五見煩惱之見取見、戒禁取見、邪見,與五非見煩惱之染污疑,只有遍計(見所斷)而無俱生。

流轉生死的根本煩惱,

於見道位時,由止觀雙運無分別心現量無我慧之根本定智(見道無間道/見道解脫道),斷除遍計我執煩惱及其種子;

於修道位時,由止觀雙運無分別 心現量無我慧之根本定智(修道無間道/修道解脫道),斷除俱生我執煩惱及其種子。

見道位斷除遍計我執煩惱之後,以同一個止觀雙運無分別心現量無我慧為所緣,入修道位斷除俱生我執煩惱。於修道位無間道根本定智中,正對治修所斷煩惱(俱生我執煩惱 ),於修道位解脫道根本定智時,獲得斷除修所斷煩惱不退轉的智慧。

俱生我執煩惱含攝三界(欲界、色界、無色界)八十一品,斷除俱生我執煩惱有八十一個修道無間道與八十一個修道解脫道,

當修道位完全斷除三界八十一品俱生我執煩惱( 思惑),得無學位(四果阿羅漢)。

證得初果須陀洹之補特伽羅心續中,斷除了遍計我執煩惱(見惑),與斷除了欲界三品(粗品三品)之俱生我執煩惱(思惑),內心中仍有俱生我執煩惱(思惑)之嗔煩惱隨眠種子,與嗔煩惱現行的可能,出了根本定亦有造集不善業,然由已經現證無我慧,產生的業煩惱力量微弱,不足以成為能引業。

由現證無我真實義斷除遍計我執煩惱(見惑), 不新造能引生死之業(具相之能引業,為遍計我執煩惱結合十二緣起支之愛、取),由舊有之能引業尚會再來欲界(至多欲界人天七返)。

須陀洹果位非實有,由修道之因緣:出離心、無我正見、止觀、四無量心、現證四諦十六行相等因緣產生。

證得二果斯陀含之補特伽羅心續中,斷除了遍計我執煩惱(見惑),與斷除了欲界六品(粗品三品、中品三品)之俱生我執煩惱(思惑),內心中仍有俱生我執煩惱(思惑) 之嗔煩惱隨眠種子,與嗔煩惱現行的可能,出了根本定亦有造集不善業,然由已經現證無我慧,產生的業煩惱力量微弱,不足以成為能引業(成為能引業者,需具真實我執造業強度究竟圓滿)。由現證無我慧斷除遍計我執煩惱(見惑),不新造能引生死之業,由舊有能引業尚會再來欲界(欲界人天一返/一來果)。

斯陀含果位非實有,由修道之因緣:出 心、無我正見、止觀、四無量心、現證四諦十六行相等因緣產生。 證得三果阿那含之補特伽羅心續中,斷除了遍計我執煩惱(見惑)與欲界九品(粗中細各三品)俱生我執煩惱(思惑),五下分結盡(五下分結:欲貪、瞋恚、身見、戒禁取 見、疑),內心不會產生嗔恚煩惱,三果不復還來欲界(不還果),生色界四禪淨居天( 上二界色界、無色界沒有欲界之五欲過患,於上二界不會造集不善業。

欲界包含天、人、 阿修羅、畜生、餓鬼、地獄等善惡道,上二界色界、無色界只有善道,沒有惡道。

投生上二界之外道眾生,未證得無我之無漏智慧,由定心壓伏煩惱現行,未由無漏智慧所攝之止觀雙運根斷煩惱種子,於上二界之有漏善業福德盡後,仍輪轉三界)。

阿那含果位非實有,由修道之因緣:出離心、無我正見、止觀、四無量心、現證四諦十六行相等因緣產生。

佛教二乘行者斷除見惑與思惑之煩惱障。

大乘行者除了斷除煩惱障,更進一步斷除所知障(塵沙惑)。

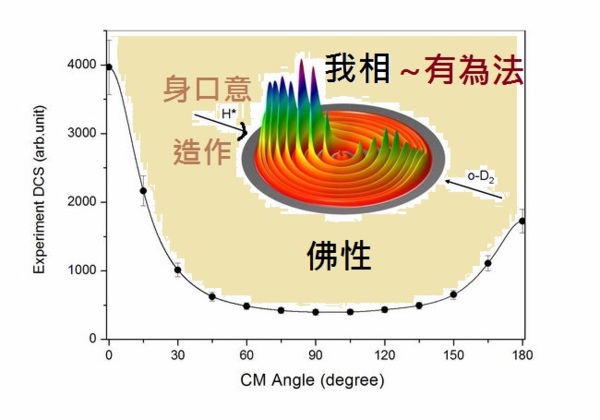

斷除煩惱障(見惑、思惑)及所知障(塵沙惑)之佛果位,內心有廣大圓滿之智慧資糧與福德資糧,無餘斷除無明之二顯習氣,根本定(根本智)與後得位(後得智)一味,證得一切相智,成就智慧法身。

佛果位一心同時現量二諦,能於一切法同時 現量現觀法之如所有性(勝義諦)及盡所有性(世俗諦),無餘善巧利益一切眾生。

佛果位非實有,由大悲心、無二慧、菩提心、六度四攝等因緣,斷除一切過失、圓滿證得一切 功德產生。 --

限會員,要發表迴響,請先登入