影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

這是只有經典第28講,今天主題是跨越世代、性別,大家都很熟悉的老人與海,海明威在1952年寫成,1953年拿下普立茲獎,1954年再拿諾貝爾獎,從此海明威就無法再創高峰了。只有足夠靜心與孤獨,才能真正看懂老人與海,這位老人做為長期魯蛇族,好不容易釣到大魚,卻被鯊魚吃得精光,只帶回骨頭,那付骨頭陰森地留在港口任人丈量與想像,注定短暫的成功瞬間,只有電光火石的極度甜美,才足夠甜到爆甜到被記住。

我讀老人與海,有兩層意義,首先是孤獨及坦然,你怕孤獨嗎?堅持做一件事,成果來得快去得也快,你會如何?再是要怎麼經由那位面對成功與失敗都淡如水的老人,接近帶著滾燙的心,面對死亡,為全人類寫作的海明威?接近及觀察死亡是所有嚴肅文學作家都會想要書寫的主題。

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

坦然面對意外的孤獨勇者

老人名叫聖地牙哥,他已經84天沒有捕到魚了,試想做電話行銷的,連續84通電話沒說到一句話就被掛掉,做房仲業務的連續84天沒有開發到新案源,一個年輕人為公司經營Tiktok,連發84支影片都沒有流量,84只是一個數字,在老人與海中,它代表長期專注一件事,沒有成果時,你還有堅持走下去,明知不可為而為之的勇氣嗎?海明威藉由老人說了:「人可以被摧毀,但不能被擊敗。」現實卻是失敗再失敗,棒球選手三成打擊率算高手了,表示十次上場打擊,只有三次打擊成功,七次失敗,面對失敗多於成功的人生,需要迎難而上的勇氣,即使人人都把我當傻子,我也要如何如何?

老人在第85天依舊划著小船出海捕魚,孤單的他,他會跟魚說話,跟海說話,跟路過休息的鳥說話,跟自己抽筋的左手說話,有這麼多對象供他發洩,就像湯姆漢克在洁劫重生的小島上一個人生活時,會跟排球說話,人是需要找出口的,但出口不一定要另一個人,人被投入到這個世界,即使親人之間也是不同個體,各有各的泥沼,叔本華說:「人只有在孤獨或獨處時才能成為自己」。老人一個人駕著小船出海,什麼都準備好了,他在海上擁有絕對的自由,展現他自己。

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

大海中渺小船上的老人做為老魚夫,習慣性動作掛餌放釣絲,看海豚曬太陽吃生魚,什麼都做對了,他不知道運氣何時上門,也許永不到來,我們在職場的歷練也許永無止盡,在股市衝殺也許十次只成功一兩次,都是人生。老人的釣絲突然有了極大拉力,拉動小船跑了兩天,真的有大魚上鈎,𡚒戰兩天兩夜後,終於戰勝大魚:

老人試著再去拽釣絲,當他把魚拖轉過來時,覺得自己真的垮掉了,那條魚又側過身子,尾巴在空中搖擺著慢慢游了開去。

我一定要再試一次,老人對自己發誓,雖然這時候,他的雙手已經軟弱無力,眼睛也只有眨眼的時候才看得清楚東西。

老人又試了一次,結果仍然一樣,他想,在還沒開始之前我就已經垮掉了,我非再試一次不可。

老人忍住一切疼痛,把剩下的力氣和僅存的一點驕傲全部發揮出來,和那條魚的痛苦相互對抗,魚游到他身邊,在他旁邊緩緩游來游去,長長的尖嘴,幾乎碰到船身外板,牠從船邊游過去,那麼長,那麼寬,閃著銀色的光彩,周圍繞著紫色條紋,在海水中永無止盡的伸展開來,老人放下釣絲,用腳踩住,然後盡一切努力把魚叉高高舉起,使出渾身力氣,把魚叉刺進那條魚巨大胸鰭後方,牠的胸鰭高高地挺立在半空中,幾乎達到人胸膛的高度,老人能夠感覺出來鐵叉穿進牠的身體,於是他手握緊魚叉上端用力猛扎,為了刺深一些,他把全身重量都投了進去。

牠活蹦亂跳地衝過來,牠也在拼命,牠高高躍出水面,展露牠偉大的長度、寬度、力量以及眩人的美麗。似乎高高懸掛在老人上方的天空中,然後轟隆一聲跌落海裡,掀起的巨浪把老人和小船濺得渾身是水。

老人頭暈眼花,眼前一片模糊,但他仍然掙扎鬆開魚叉上連接著的釣絲,讓釣絲從他皮開肉綻的手中滑了出去,當他恢復視線的時候,他看見那條魚翻著銀白肚子浮在海面。

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

所以雙方一對一的戰鬥,都在為生存而用上全身之力,都是在孤獨中只想打敗對方,老人左手抽筋,眼睛被太陽曬得幾乎在白天只有白花花一片,雙手因為抽拉釣絲而皮開肉綻;大魚呢?美食在口卻甩不掉釣鈎,帶著小船遊到筋疲力盡,再被魚叉致命一擊,老人終於在牠躍出海面時,仰望到他的美麗戰果,比小船還要大的馬林魚,只好綁在小船邊,傷口的血腥味卻在回程引來至少三次的鯊魚群攻擊。

所以老人除了與大馬林魚戰鬥,還要跟聞腥而來的鯊魚𡚒戰,保護戰利品,無奈生命與生命之間,就必須上演生存至上的野蠻遊戲,至少三波的鯊魚大口撕咬,老人的武器愈來愈少,最後索性不管了,因為武器斷的斷,或留在前條鯊魚體內,終於大馬林魚在回程中只剩白骨:

老人往海裡吐了一口唾沫,說:「吃吧,鯊魚,你們大可以做一場好夢,因為你們殺死了一個人」

自己已經被打敗了,完全一敗塗地,他走到船尾,拾起破碎的舵把,發現還可以勉強安放在舵榫頭上,老人把麻袋圍在肩膀上,把小船開上航道,現在船開起來可輕鬆了,他什麼都不想,對任何事也沒有感覺,他把所有事情都應付過去了,現在只有盡一己之力把船開回去,深夜時,一群鯊魚又來噬咬死魚的殘肢,就像某些人檢拾桌上的麵包屑一樣。老人不去理睬牠們,除了掌舵,他不關心任何事,他只知道去掉了小船的負荷,船走起來多麼輕巧,多麼順利。

此時老人的心情就是我已盡力,大魚已被吃光,下一步是什麼?回到港口,在大量消耗體力後,需要休息,深刻含意就是坦然平靜地面對不可抗力的現實。

他就帶著白骨回到港口,累到回房就睡,白骨經人丈量後,18英呎長或1500磅重,大約5.5公尺680公斤。就這麼一個故事,老人在第85天釣到即使在魚夫的眼裡,也是大魚的大魚,但因為太大了,小船裝不下,沿路拖回卻被鯊魚啃吃殆盡,老人究竟是勝者或輸家?以結果論來說,白骨不算成果,沒有成功。但我最欣賞的是另一個重點,就是他確定已無法擊退鯊魚的心理狀態,也就是當你確認成果不如預期時,你會怎麼想?或如何進入下一步?

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

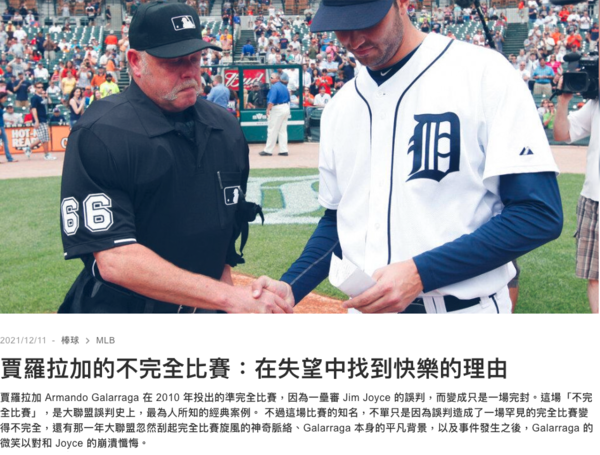

很喜歡一個真實故事,就是2010年6月美國大聯盟的一場完全比賽在最後一個出局數被裁判誤判,完全比賽就是9局27個人連續出局,沒有安打沒有上壘,對投手來說是非常難以完成的記錄,在大聯盟140年歷史裡只出現24場完全比賽。2010/6/3底特律老虎隊對克利夫蘭印第安人隊的比賽中,老虎隊投手賈拉若加,連續解決26名打者,第27位打者打出一二壘間滾地球,投手到一壘補位,明明球先到,裁判兩手一橫,投手的當下反應是笑笑,全場扼腕,總教練出來詢問:「你確定嗎」,總之繼續比賽,完全比賽沒了,但事後這位裁判也承認判錯,這場比賽至今不被認定是完全比賽,或稱為被消失的完全比賽,沒有電子手段介入太多運動比賽的時代,人為錯誤也是比賽的一部份。

若你是那位投手,最後一個出局還是自己接的球,被誤判,你會如何?那個瞬間就是考驗素質的時候,因為不可控的意外毀了完美,鯊魚吃光老人的成果,誤判毀了完全比賽,賈拉若加的燦爛笑容,老人最後的平靜,代表他們的內心強大及優異素質,所有波瀾都是過程,判對判錯不就是一場比賽,鯊魚追逐血腥味是天性,人生就是計畫不如變化,意外總是存在,非預期也是人生一部份。海明威想說的是短暫擁有的大魚成為白骨已無可挽回,他安排的老人也奮力擊退鯊魚過,無奈沒有更多武器,努力的過程不影響結局,力盡之餘,未來日子還是要過,糾結過去沒有意義,失望之中總是有快樂的理由,或者繼續前進的動力,海明威在創作力旺盛的年紀,就是如此。

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

永遠on the way的海明威

我年輕時就讀過老人與海,當年為什麼要讀老人與海?很大原因是諾貝爾文學獎,想要提昇自己,對中文讀者來說,篇幅不長,英文只有26000字,中篇小說的規模,容易上手一口氣讀完。

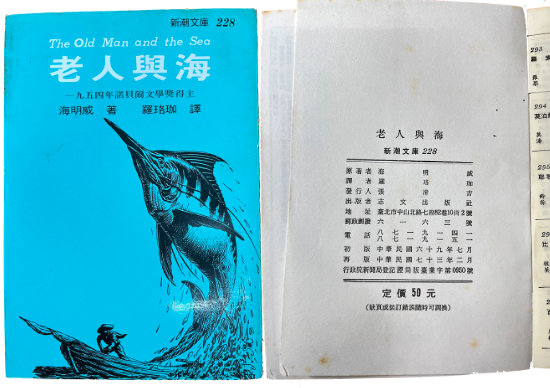

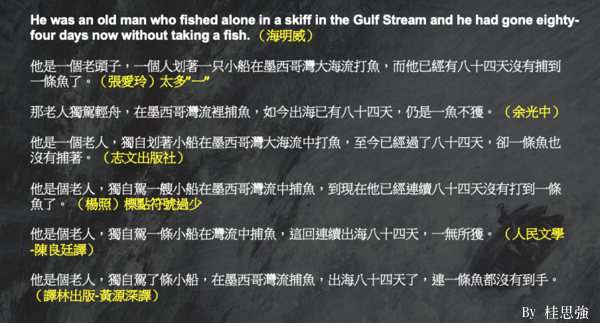

我的第一本老人與海是志文出版社新潮文庫1984年版,以上老人與海的中文內容即來自此版。其實老人與海很好翻譯,因為海明威是有名的冰山美學,就是字少,儘量只有名詞與動詞,少用形容詞及副詞,露出水面的少量文字,卻蘊含水下碩大無比的內含。

翻譯海明威的難處在專業知識,如老人與海講的是海釣,絕大多數譯者都沒有釣魚經驗,更不用說海釣了,對讀者來說,看老人與海的樂趣就是想像及進入海釣的情境,情節簡單,未知卻很豐富。為了做這次老人與海,又看了許多現代譯本,包括余光中、張愛玲及大陸譯本,還是覺得志文出版社譯文較佳。老人與海最早中譯本應該是張愛玲,1952年在香港出版,台灣最早是余光中1957年出版,這兩個版的中文一繁一簡,張愛玲贅字太多,余光中太文言,志文出版社取中間,大陸版就會有大陸用語,所以我還是回到我的初遇-志文出版社。

但說實話年輕時看老人與海有點失望,或是有點疑惑,諾貝爾等級的小說都這麼情節平緩,無甚高潮嗎?不過另一收獲是新潮文庫出版的西方經典,在正文前都有非常詳實的作者生平及作品導讀,以1984年版老人與海來說,正文前的說明共45頁,老人與海本文110頁,最後還有8頁海明威年譜,志文出版社的翻譯作品雖然在當年很多是盗版,但是極度認真,這是一種高度,請問現在出版社,你們有想要超越前人高度嗎?不要只會找名人背書,也謝謝志文出版社的認真,我的口味在一開始就被寵壞了,最後我還寫心得。

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

幾個關鍵字,孤獨、命運、失敗、人生。亦即我看正文前的海明威生平比看老人與海正文更津津有味。以現在的話來說,海明威一生都在on the way,都在路上找刺激找靈感,隨時Input才能為腦袋上油,有產出才感覺真正活著,海明威教我的一件大事就是:「人生不能停下來」。

海明威很年輕就當記者及戰地記者,一二次大戰都有他的身影,還有後來的西班牙內戰,哪裡有煙硝味,他總是自告奮勇,他也愛鬥牛、拳擊、釣魚、打獵等,也多次負傷,很好動陽光的人,老人與海中大量海釣細節,當然來自海明威的親身體驗。所以對於人生,海明威無疑是熱情如火的,連他的自殺也轟轟烈烈,含著獵槍槍口,轟爛自己大半腦袋,因為他在最後的日子已無法寫作,他受不了靜止不動的人生,於是自我了結,這也是一種勇敢。

經由老人與海的引導,後來又讀了海明威傳,太陽依舊昇起,流動的嚮宴、戰地鐘聲等,還有他的短篇小說集,也許是一開始看了老人與海造成的慣性,我始終認為海明威的短篇小說比長篇好看太多。

近距離無限把玩死亡

根據黑格爾在《美學》:「悲劇是兩種普遍力量的衝突,因而衝突雙方各具有片面的正義性。」也就是生物基於需求與本能,必須打破和諧,對老人來說,他追求的是釣到馬林魚,放大來看,這是人類生存的必要,馬林魚的抗爭是基於生存的正義性,最終抗爭失敗。

「於是個人的行動,在特定情況之下,力求實現某一目的……勢必會引起和它對立的激情來反對自己,因而導致難以避免的衝突。」這個衝突就是馬林魚的兩次死亡,第一次是被老人殺死,再是被鯊吃光,同時老人也殺死鯊魚,死亡是老人與海做為悲劇,不可缺少的一環,這與海明威性格有關,他參與戰爭,海釣馬林魚、在非洲打獵,在西班牙玩鬥牛,都是海明威無限接近把玩死亡的現實人生,不止是玩刺激,而是增加體驗,求索於未知,都是記者的天性。

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

老人與海的老人不但要殺死馬林魚,在回程中還要與鯊魚群𡚒戰,鯊魚是團隊作戰,少數在水面與攻擊小船及老人,多數在水裡啃咬香噴噴的大馬林魚,老人至少打死兩隻鯊魚,過程非常精彩:

另外一隻鯊魚還在小船底下蹂躝大魚,小船因此晃動得十分厲害,老人鬆開帆索,讓小船偏向一邊傾斜著,使船下鯊魚的身子露出來,老人一看到鯊魚,就斜著身體把刀子朝牠身上扎了下去,他只刺中鯊魚的肉,牠的皮太厚了,要把刀子扎進去十分困難,老人這一擊不但震痛了手,也傷了肩膀,鯊魚很快游了上來,牠的鼻子剛露出水面,老人就用力朝牠扁平的頭顱痛擊下去,牠直挺挺躺在大魚旁邊,老人抽出刀子,再往同一地方扎了進去。鯊魚仍然咬住大魚不放,於是老人再從牠的左眼刺了進去,鯊魚仍然緊纏大魚不鬆口。

「你還不放」老人說,再把刀戳進牠後腦連脊髓骨的地方,這一下很容易就刺進去了,老人可以感到軟骨的斷裂,他把槳轉了轉,用刀面撬開他的上下顎,在牠嘴巴裡翻攪一通,鯊魚鬆口了,老人說:「走吧,星鯊,沈到一哩深處,去會會你的老朋友吧」

細節非常寫實,很有畫面感,懷疑海明威是不是真與鯊魚𡚒戰過,還有一次是:

鯊魚飛快逼近船尾,當牠攻擊大魚時,老人看見牠張大的嘴巴及古怪的牙齒,還聽見咬下靠近船尾一塊肉的咔嚓聲,鯊魚的頭及背脊露出海面,老人把魚叉朝牠兩眼中間和橫過鼻子兩條線交叉點扎進去時,同時聽到大魚身上發出一陣皮開肉綻的響聲。其實根本沒有所謂的線,只有那顆又重又尖的藍色大頭顱和一雙大眼睛而已,再有就是那格格作響,什麼吞得下的兩顎,那是牠腦所在的地方,老人就往那扎了下去,他用盡全身力氣,用浸滿鮮血的雙手把魚叉擲了出去,老人擲出去的時候心中不存在任何希望,但是抱著堅定的決心和百分百毒辣辣的狠心。

鯊魚在海裡翻了一轉,老人看見牠的眼睛已經一點生氣也沒有了,牠再翻了一轉,老人知道鯊魚死定了,但是牠自己可不接受這個事實,翻著肚皮,尾巴撲打著水面。

鯊魚的行動目標是食物,為了食物付出生命的代價,這就是對立的激情。可以視為反作用力。

海明威經常近距離觀看及欣賞死亡,他非常喜歡西班牙,主要原因就是鬥牛,他的「死在午後」最早在1932年出版,應該沒有繁體中文版,我看的是簡體中文版,這本書簡直就是西班牙鬥牛的旅遊指南及專家手冊,各種細節鉅細靡遺,什麼季節與地方、什麼品種、多大年紀的公牛、鬥牛士團隊如何分工、訓練等,海明威應該為了寫死在午後而走遍西班牙,因為他終生酷愛的運動有兩個,鬥牛及海釣,為什麼是死在午後,因為鬥牛都在下午進行,而死在午後的就是經過一連串美麗程序後的那隻公牛:

影片連結:https://youtu.be/NI1fqhhhm0s

他又試了兩回,兩回又都碰著了椎骨。但話又說回來,任何時候他都可以在既無危險、又無痛苦的情況下,把劍刺進牛脖子,捅到它的肺裡面,或割斷公牛的頸靜脈,輕輕鬆松把它刺死。可是,名譽迫使他把劍刺在頂部肩胛骨之間,劍要從牛角上方,刺得像個男子漢,而且身體要隨劍前傾。他刺第六次的時候就用這樣的姿勢,劍也刺入了。這場遭遇結束了,他從公牛身邊閃過,然後站定,露出藐視的目光,此時牛角正好未碰著他的肚皮。他高高的個子,凹陷的雙眼,汗水流了一臉,頭髮披到了額角。他注視著公牛,只見它轉過身來,跌倒在地,不動彈了。他用右手拔出利劍,我想那是表示懲罰,但接著他把劍交到左手,劍頭向下拿在手中,走向木板圍欄。怒氣全消了。右手手腕腫得比原先粗了一倍,他心裡在想別的事,他不肯到醫院去包扎,有人問起他的手腕,他舉起手來,不屑一顧的樣子。

鬥牛士的受傷,公牛的力竭而亡,是兩種力量的衝突,是力與美完全展現的悲劇,大馬林魚也是,鯊魚也是,老人也是,不能說沒有輸家贏家,所有角色都在過程中為了捍衛某種價值,而拼盡全力。老人與海的所有文字可看作兩個致命性地彼此衝突,形塑而成的悲劇。

人生就是如此,時間就在哪兒走著,我們的所有作為都在𡚒鬥,所有力量都在作用及反作用,前進著。