2013.4.2

前篇介紹了澳門博物館,拍了很多照片,不甘心一篇就了結,來介紹常設展的照片好了。終於找到博物館的官網對於覽場的描述,一樓是澳門地區文明的原始底樓,第一層展區展示澳門早期歷史、華人與葡萄牙人在澳門的貿易、宗教和文化的接觸,以及數百年來逐漸形成的澳門文化,分為四個區塊展,入口處即為兩座秦代兵馬人俑作為場景的開端,而兩排櫥窗明顯為中西交匯的歷史通道作為展開的陳述楔子。

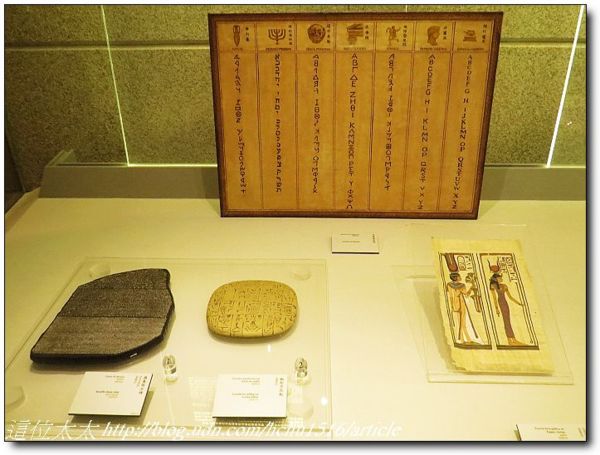

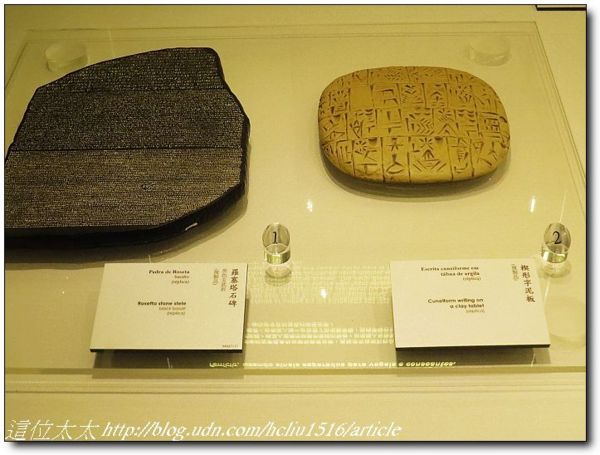

窗裡的文字與宗教信仰文物可看出東西方的差異性

一樓(歷史):

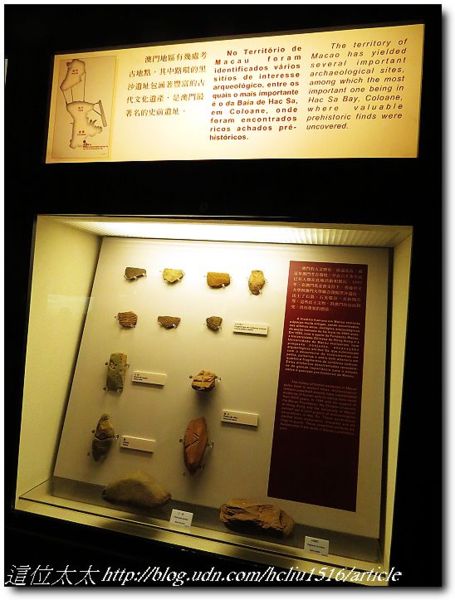

史前時期的澳門

澳門地區擁有多處考古地點,其中路環的黑沙遺址包涵著豐富的古代文化遺產,是澳門最著名的史前遺址。在1972年至2006年期間,考古人員曾在澳門黑沙進行數次考古發掘,出土有骸骨、彩陶碎片、銅弊、鈕、箭頭、石英製的環、玦,以及石斧、石锛等石器工具。(註)

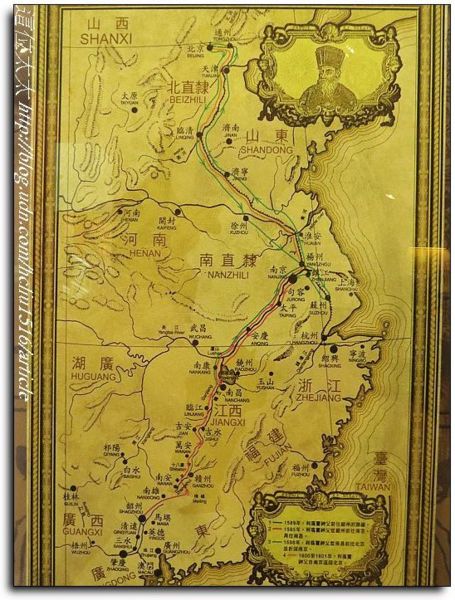

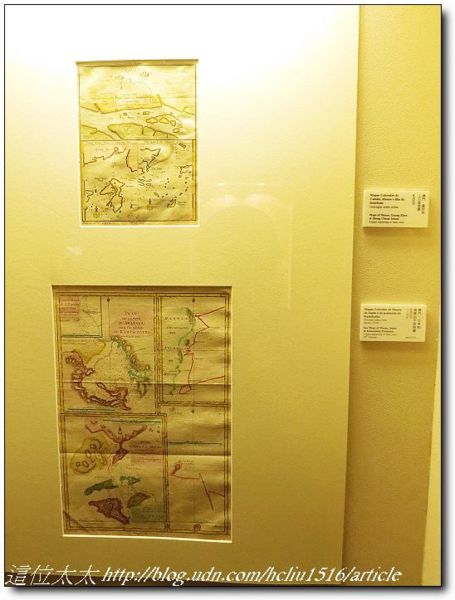

國際通商口岸

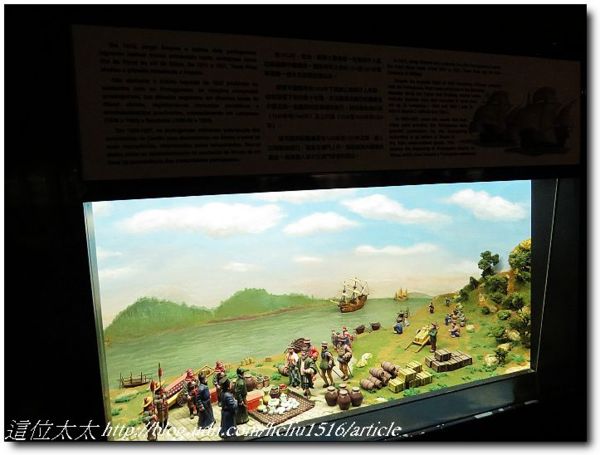

十六世紀五十年代,葡萄牙商人通過澳門向中國內陸拓展貿易,令澳門成為中葡貿易的中心。從中國到日本、菲律賓、馬六甲、印度、歐洲,甚至遠逹南美洲和非洲的多條國際新航道的開拓,澳門因此成為遠東最重要的通商口岸。

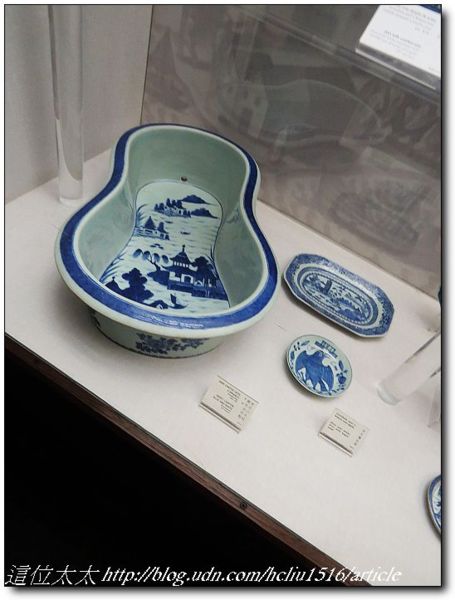

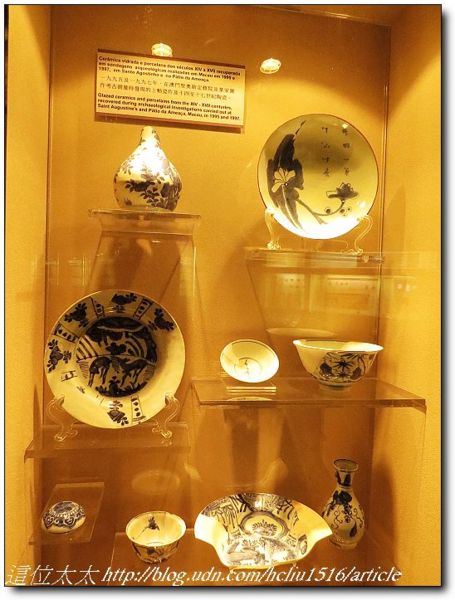

葡萄牙商人透過澳門向中國內陸拓展貿易,而瓷器為輸出品

澳門商貿活動的鼎盛時期是十六世紀八十年代。歐洲的商品,如時鐘、毛織品等,是中國市場上的新奇物品;而中國出口的絲綢、瓷器、茶葉和漆器等貨物,則由澳門運出並遠銷到東南亞以至歐洲多國。

輔以模型影片訴說澳門變遷史

十七世紀二十至四十年代,葡萄牙商人逐漸失去了在中國的通商特權,接着喪失對日貿易,馬六甲也落入了荷蘭人之手,最後澳門與馬尼拉的通商又告斷絕。鴉片戰爭之後,五口通商和香港的掘起,使澳門不再成為中國重要的對外貿易中心。

歷史上的防禦措施

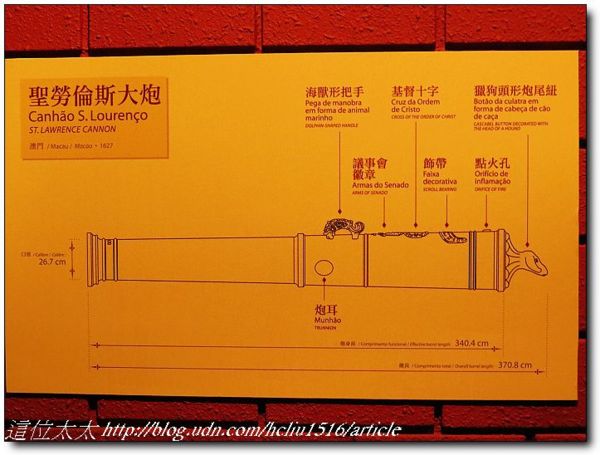

葡萄牙人在十六世紀中葉來到澳門開展商業活動後,澳門從一個人煙稀少的半島逐漸成為中西貿易的主要通商口岸,因此引起歐洲其他列強國家的覬覦。十七世紀初,葡萄牙人在明、清政府“以夷制夷”政策的默許下,開始在澳門沿岸地區以及具戰略性的地點陸續興建炮台,設立了一道堅固的對外的防線。

為了加強澳門的防禦力量,1625年葡萄牙人於西灣燒灰爐炮台附近開設鑄造廠。廠內鑄造的大炮除了提供給本地的軍事防禦力量外, 還供應中國、日本、東南亞及歐洲多個國家。

多元化的宗教信仰

四百多年的中西文化的交流,使澳門包容了不少宗教信仰的存在。在這悠長的歲月,無論本地華人篤信的道教或佛教,還是葡萄牙人或外地居民帶來的其他宗教,如天主教、基督教、伊斯蘭教、摩門教或巴哈教等,都在這土地上並存,而且互相尊重、和平共處,宣揚各自的宗教信仰。同時,在澳門、氹仔和路環興建不少廟宇、教堂等宗教建築物,積累了豐富的宗教藝術品。

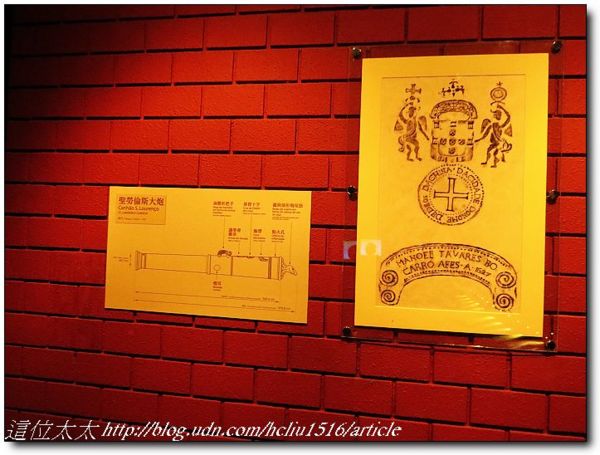

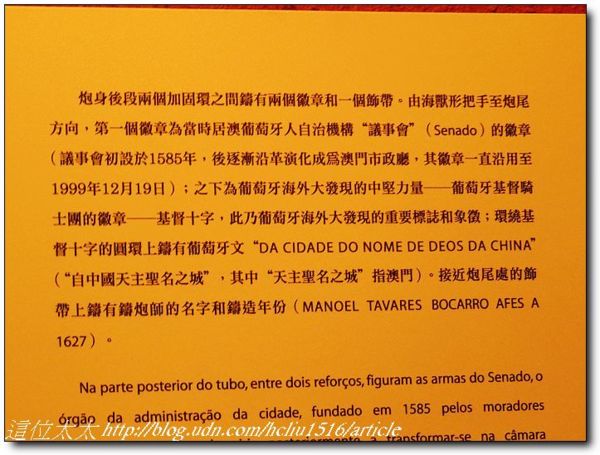

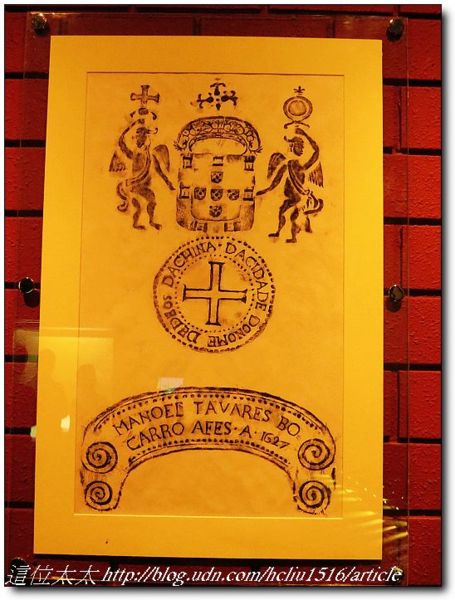

照片故事

我一定要來介紹這個大炮展,大炮小炮絡一起外加”變動活塞式風箱”有意思,大炮上也有徽章,聖勞倫斯大炮有兩個徽號,一為議事會徽章,一為葡萄牙基督騎士團徽章,天主聖名之城就是指澳門,還有鑄炮師之名與鑄造年份,這也太講究了吧!這是座相當精緻的作品。

風箱體驗區

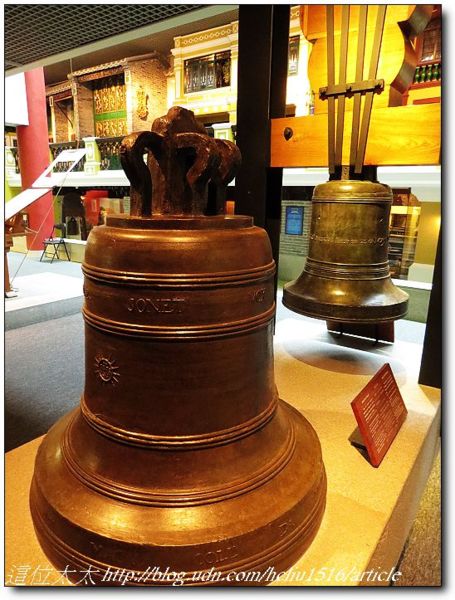

這是考題前面大鐘重量為何?508kgs

照片聖保錄教堂鐘樓的兩個大銅鐘的,大的鑄於1736年

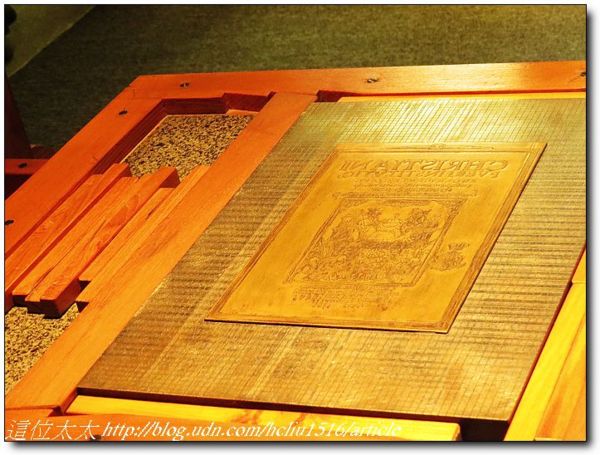

澳門第一部印刷機,由耶穌會范禮安於十六世紀傳入,在1588-1590年間停留在澳門兩年,

印了不少書籍後,前往日本加入日本活字,最終下落不明。體積未免太龐大!

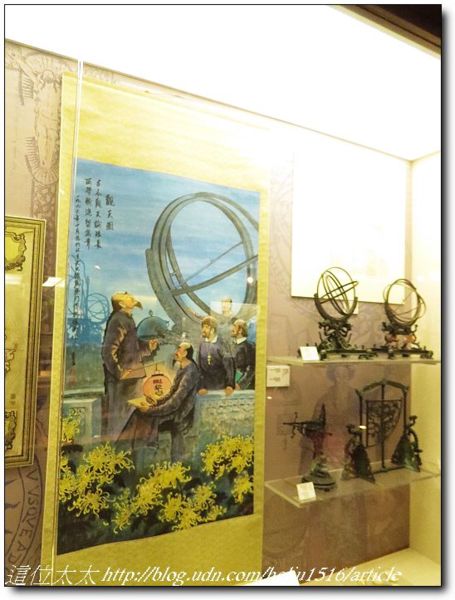

利瑪竇傳教路徑

西方至東方的路線圖

鴉片戰爭後,五口通商和香港的掘起,澳門不再成為中國重要的對外貿易中心。

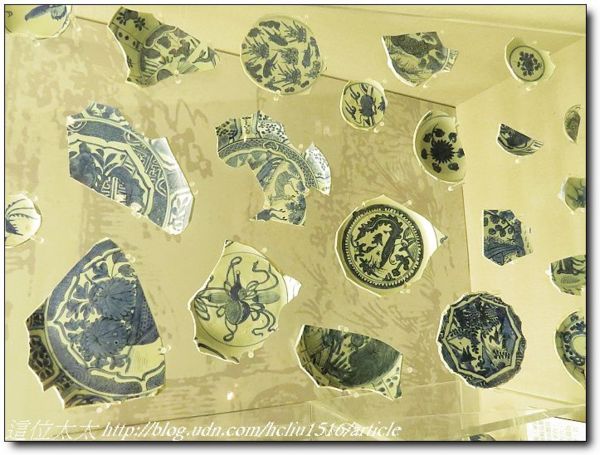

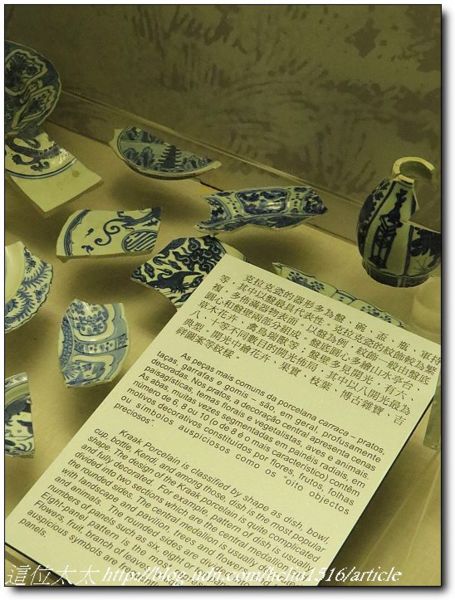

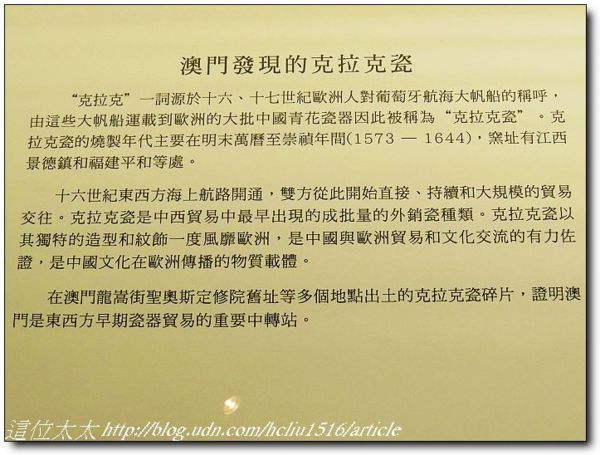

克拉克瓷(荷蘭語:Kraakporselein),從明代萬曆至清代初年景德鎮及福建若干窯場出產的一種主要用於出口的青花瓷,以開光圖案為特點。

克拉克可能源於葡萄牙語:Caraack,意為「巨型商船」。1604年,荷蘭人劫獲葡萄牙商船,將所得青花在阿姆斯特丹拍賣,使得此類瓷器譽滿歐洲,被稱為克拉克瓷。

非常有名的克拉克瓷