鑠古燦今—張大千書畫特展見聞(上)

圖與文 陳一宙

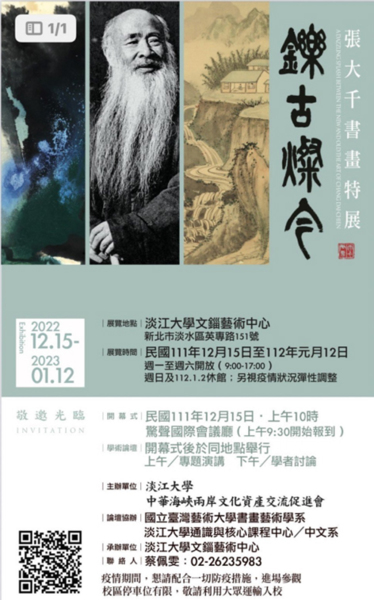

淡江大學文錙藝術中心真有魄力,前年舉辦「于右任先生140歲誕辰紀念書法大展」,去年又舉辦令人驚豔的「松風水月—溥心畬詩書畫特展」,今年111年又邀中華海峽兩岸文物交流促進會合作,並在該會理事長王水衷先生的積極促成下,邀請了二十五位民間收藏家提供張大千原作展出「鑠古燦今—張大千書畫特展」。

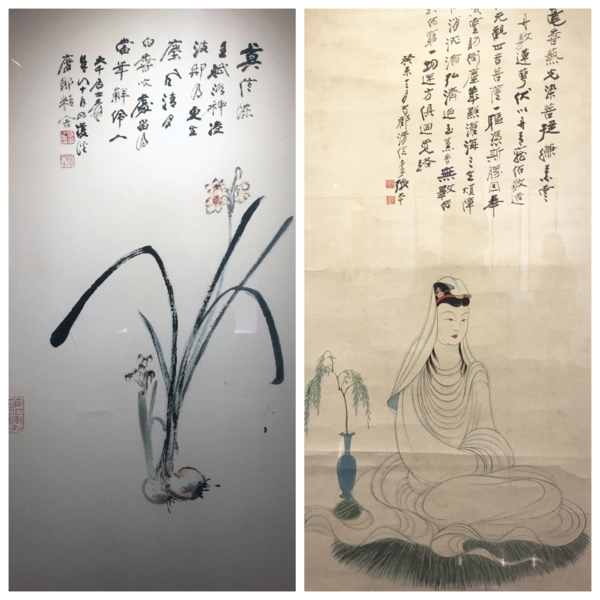

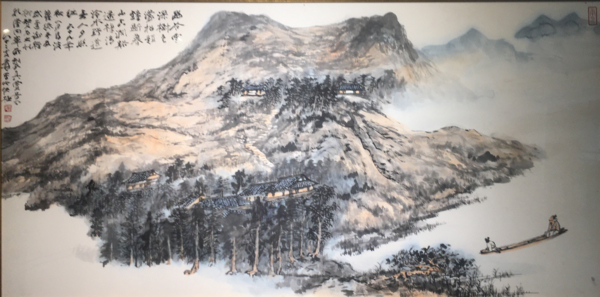

由名書法家兼淡江大學文錙藝術中心主任張炳煌擔任策展人,展出主要內容分有「萬里江山」─含潑墨畫之各式山水、「花顏靈動」—以花卉構圖為主之作品、「妙像莊嚴」—觀音佛祖神像、「慧定雅姿」—仕女人物、「氣象開張」—各式書法作品、「清風徐來」—扇子雅品書畫之作、「文房清供」—大千先生自用之文房,是大千先生一生藝術生涯寫照。此次展覽將大千先生畢生各種精華之作集於一堂,面貌多元,尤其是民間收藏,猶如一部繪畫史的縮影,將水墨畫開啟新局,展露無遺,特別是作品有多件寫有當時政壇名人上款,非常難得也別具時代意義。

淡江大學文鍿藝術中心地址在新北市淡水區英專路151號,淡江大學校內,搭淡水線捷運至底站,轉紅28公車至校內,走五分鐘小山坡路即是。

開幕當天,上午邀台藝大前校長黃光男講張大千書畫藝術補述二三事,下午由師大東方美術史博士任職於國立歷史博物館展覽組臺藝大助理教授的蔡耀慶先生主持,舉行學術論壇,並邀請淡大駐校藝藝術家袁金塔教授講張大千潑墨風格形成剖析、台藝大書畫藝術學系助理教授黃華源講張大千潑墨畫風在台灣枝萌櫱、淡大駐校藝術家及元智大學藝術與設計學系沈禎教授講不世之才一大千---試析大千人物畫的千秋功過、台藝大書畫藝術系劉嘉成助理教授講採得百花成蜜後---略述大千體書風之形成及圖像立論一體,只可惜每人只限講30分鐘無法完全發揮。接著多人舉手發問,看得出來參加聚會的數百來賓都有來頭,發言激烈,主持人蔡耀慶也四兩撥千金,闡述的很有內容,無論是展品、專家、校方準備、保險、接待、還免費供午餐等,都令人讚賞,對張家宜董事長(張建邦女兒、美國史丹福大學教育行政學碩士及博士)值得讚揚,以當今環境連三年大力舉辦一流書畫展,我個人敬佩,並對台北市立美術館門戶之見、國父紀念館整修兩年拖延藝術發展、中正紀念堂拼命拆除舊風去中及對展出藝文界死要錢等行為無奈,雖然淡江人單力孤、校園遙遠,能如此為藝術大業盡心盡力,值得表揚。

本人才疏學淺,參加盛會後,收穫良多,但無法記錄各專家論述,現場也只能隔著畫框玻璃反光拍些作品照片,而此文略整理一些網路上蒐集張大千論說,發舒個人一番觀點,希望有心者能趕上現場品味真跡,淡江大學做到了。這是畫界大事,也是千載難逢的機會,敬請把握。張大千的故事太多、作品也說不完,另有些淺見,請續見下篇文章。

特展亮點之一,於大千先生為夫人徐雯波女士手繪於旗袍的荷花原作,原物筆跡呈現於會場,旗袍為真絲素底衣料,大千先生精湛高超功力,荷葉及花朵均栩栩如生。及楊柳仕女畫

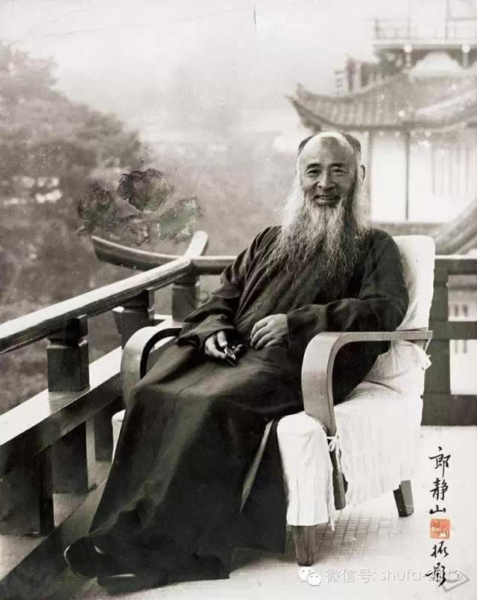

張大千本名張正權,生於1899年(民國前14年)5月10日大清四川省資州直隸州內江縣,逝世於民國72年1983年4月2日(83歲)臺北市士林區摩耶精舍。

二次大戰結束之後,多次在世界各地辦畫展,包括法國巴黎、英國倫敦、瑞士日內瓦、印度新德里、比利時、希臘、西班牙、新加坡、泰國、德國、巴西、美國及香港等地。1958年,以寫意畫《秋海棠》被紐約國際藝術學會選為世界大畫家,並榮獲金獎。1974年獲美國加州太平洋大學名譽人文博士學位。張大千1949年離開中國大陸以後旅居世界各地。1976年後定居台北市。1983年(民國72年)完成最後一幅畫作《廬山圖》後於4月2日因心臟病復發而去世,骨灰安葬於摩耶精舍後院梅丘立石下。10月,家屬依其遺囑將摩耶精舍捐給國立故宮博物院成立「張大千先生紀念館」。摩耶精舍為國立故宮博物院接受捐贈管理的紀念館,是張大千親自設計興造雙層的四合院建築,建坪為222坪,院子打造成中國式庭園,佔地578坪。

因其詩、書、畫與齊白石、溥心畬齊名,故又並稱為「南張北齊」和「南張北溥」。與黃君璧、溥心畬以「渡海三家」齊名。廿多歲便蓄著一把大鬍子,成為張大千日後的特有標誌。曾與齊白石、徐悲鴻、黃君璧、黃賓虹、溥心畬、郎靜山等及西班牙立體派畫家畢卡索交流切磋。

兄弟十人,張大千排名第八;二兄張澤,號善孖,別號虎痴,以畫虎名於世。張大千1916年冬與表姊謝舜華定親,但謝舜華不幸病逝,感世事無常,便至松江禪定寺出家,法名大千。後二兄張澤迫其還俗,奉母命迎娶正室表妹曾正蓉,育有一女。之前已先娶了二太太黃凝素,共育有八子女。1927年,張大千還有一名朝鮮情人池春紅,為妓生出身,本欲納為妾,但遭父母反對,1939年因反抗日軍強姦後自殺。1935年,張大千來到北平,不久遇見「三夫人」 楊婉君,是北平城南有名的曲藝演員。1949年48歲的張大千娶了大女兒張心瑞的同學,18歲的徐雯波做四太太,育有兩子兩女。張大千移居台灣後,經常到日本購買繪畫用具或裝裱字畫,下榻橫濱名園偕樂園。園主便介紹山田喜美子小姐來照顧張大千的起居生活。山田年輕貌美,頗得大千歡心,他在自己的詩中描寫道:「親輦名花送草堂,真成白髮擁紅妝;知君有意從君笑,笑我狂奴老更狂」 ,偕樂園成了「白髮紅妝」的安樂窩。此後,大千每到日本,山田必陪侍左右,大千夫人徐雯波在場,也不例外,而且與之同住一棟宅院。他的仕女畫之所以能雅俗共賞,成為他繪畫題材中大受歡迎的一類,與他對美人的「美」刻畫得淋漓盡致、神髓逸出,密不可分。他眼中的美人標準可要比常人苛刻得太多,不僅要長得美,而且氣質要「嫻靜娟好,有林下風度,遺世而獨立之姿,一涉輕盪,便為下乘」。因此能入他畫中的美女,當真是絕對美極了的。張大千的生活態度,也許像畢卡索一樣,是他作畫的動力來源,我們因他的藝術成就多不追究了。

張大千重要紀錄:

1924年,在上海首次舉行個人畫展。

1940年,赴敦煌臨摹歷代壁畫(2年7個月),共摹276幅,並為莫高窟重新編號。

1949年,抗戰勝利後,先後在法國巴黎、英國倫敦、瑞士日內瓦和國內各地辦畫展。因國共內戰前往台灣,不久後避居香港。

1950年,應印度美術會之邀赴新德里舉行畫展,並留居印度大吉嶺,其間曾去阿旃陀石窟臨摹 壁畫,以之與敦煌石窟壁畫作比較研究。

1952年,遷居南美洲阿根廷。

1953年,再移居巴西聖保羅和摩基達斯克魯易斯市,購地150畝,建中國式莊園「八德園」。

1958年,以寫意畫《秋海棠》被紐約國際藝術學會榮獲金獎。

1969年,移居美國濱海卡梅爾「環篳庵」。居美期間是張大千創作的鼎盛期。

1970年,經常在台北國立歷史博物館舉辦畫展,並捐贈畫作108幅給該館。

1972年,在美國舊金山舉辦四十年回顧展。

1977年,回到台灣定居在台北市外雙溪「摩耶精舍」。

1983年,完成其一生最後一幅畫作《廬山圖》。4月2日因心臟病復發去世於台北,享年83歲。

2019年,4月1日國立故宮博物院舉辦《巨匠的剪影—張大千120歲紀念大展》,其長女張心瑞、子張心澄、么女張心聲皆出席開幕記者會。

2022年,張大千《仿王希孟千里江山圖》於香港蘇富比以3.7億港元成交,創下畫家拍賣紀錄張大千於一九四八年所作之〈仿王希孟千里江山圖〉,更榮膺 蘇富比歷來最高成交價之中國書畫作品。時大千寓居成都昭覺寺,目力體力俱佳,正 值傳統工筆山水創作最盛之時,取江南山水之綿延秀潤,遠法董源、巨然,作一河兩 岸之平遠佈局,意境閒適,直幅構圖益顯千里江山之蒼莽浩瀚。

國立歷史博物館目前所典藏的張大千書畫作品有繪畫140餘組件,書法10餘組件,共計150餘組件,這些作品質量俱佳,史博館也因此成為臺灣重要的張大千收藏公立機構。。

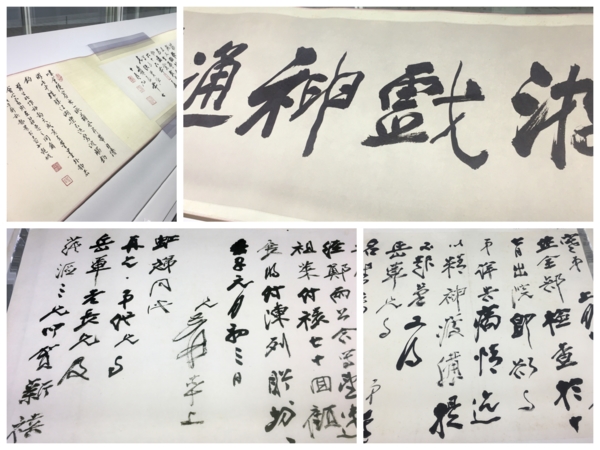

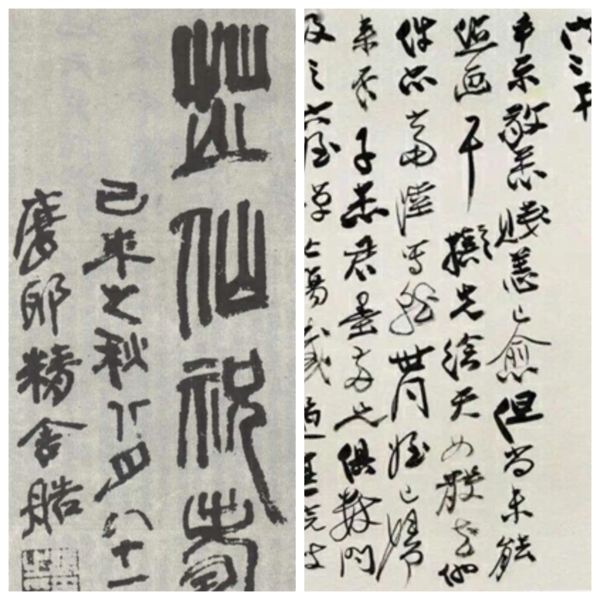

書法作品

此次展覽將大千先生畢生各種精華之作集於一堂,面貌多元,猶如一部繪畫史的縮影,將水墨畫開啟新局,展露無遺。尤其是本展有甚多書法作品,從其精湛功力,得以窺見從書法影響畫作之深邃功力。特別是作品有多件寫有當時政壇名人上款,非常難得也別具時代意義。張大千書法也極有造詣,由於以畫名行世,其獨具風格的書法藝術往往被人忽視。他的書法在年少時便受到家兄張文修的啟蒙,10歲時,他就能自己上街,靠寫春聯賣字賺錢補貼家用了。張大千對李瑞清的書法情有獨鍾,書各體皆備,尤好篆隸」,並以超常的臨摹天賦很快掌握了李的書法特點和精神,以至能夠逼真地臨摹其書作。作為李瑞清的入室弟子,張大千的書藝在繼承傳統的基礎上,融合了山水畫的意境,達到了藝術上的精深境地。仔細鑑賞張大千的墨跡,看上去筆筆有力,但這種力並不是一味求其表面上的張揚外露和劍拔弩張,而是使力與感情相融合的,藏於筆墨之中的錐沙印泥之妙,可以說是達到了「骨力」與「內美」的和諧統一。

以下兩張圖片取材網路 非展品

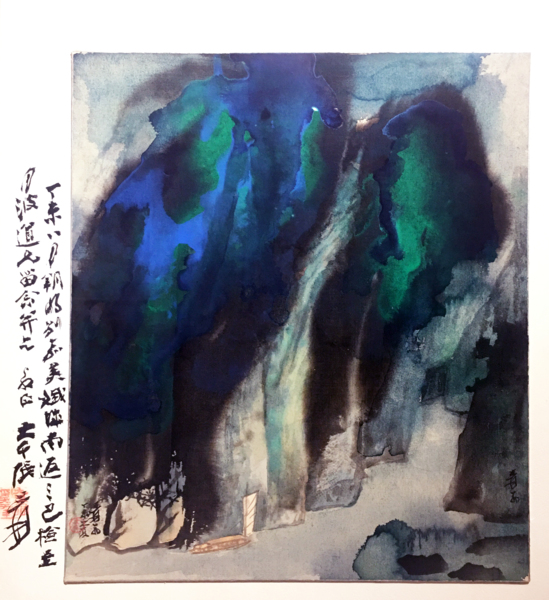

潑墨作品

張大千早於五十年代中期已開始試驗不同潑墨技法,近花甲之年才發展出成熟的潑墨作品。1957年夏天,張大千眼底血管破裂,整整半年不能作畫,他嘗試重執畫筆之際,視野模糊視力大不如前,隨後他開創新法,以大筆蘸水濕紙,然後潑灑重墨,墨彩流動交融予以物形,他再以彩筆點染「未成形的風景」,讓墨色透出鮮活,展現恢宏氛圍。每次潑墨作畫,張大千都用細筆調整色墨,加以勾勒補景,仔細經營佈局。他將紙裱在木板上,讓門生晃動木板,控制色墨流淌,再逐層鋪色,等候色墨半乾,有時會用風筒加快風乾速度。這點畫法,陳顯棟老師的用水盆潑墨畫寫意油畫有些類似。

張大千在水氣淋漓的墨色上揮灑石青石綠,墨彩凝神厚重,氣勢磅礡,渾然天成,仿若行雲流水,潑墨之後,他在色塊上小心收拾,以細筆加入樹木、村落、人物、舟楫點景,在本來抽象的畫面上重現山水風光。張大千筆墨灑脫,利用即興神來的潑墨潑彩,憑藉回憶古代丹青及遊歷所到之處,建構山水意象。融匯藝術家的記憶與幻想,呈現如夢如詩的景象。張大千在1983年離世前,有超過二十五年的時間都花在創作潑墨山水上,並以潑墨重彩的技法,展現歐洲、巴西、美國、台灣等足跡所及之地。即使張大千接受多次手術後視力好轉,得以重拾早年的部分創作風格,潑墨作品引領他與現代脈絡接軌,奠定他在國際藝壇的地位。

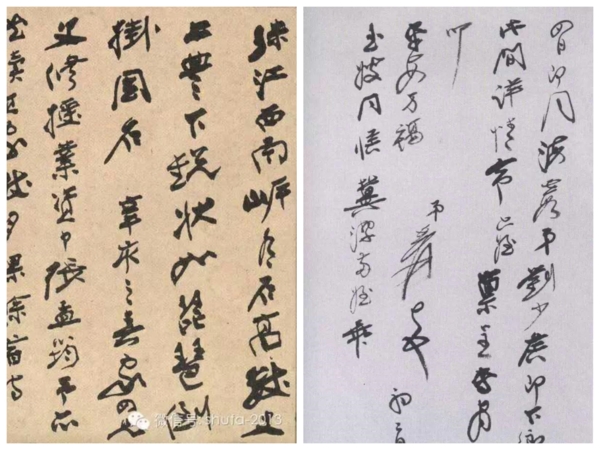

扇面

扇面真正的廣泛流行可以追溯到宋代,多為文人之間抒情達意、互相饋贈之用,存字和畫的扇子,保持原樣叫成扇,但因為年代久遠的成扇難以保存,容易破損且很難修復,後人為便於收藏而裝裱成冊頁即稱為扇面。我的同學曲宗玫也是名國畫家,他的扇面也是我喜愛的。

張大千這些扇面囊括人物、山水、花鳥、走獸。山水扇面,濃淡清雅、空靈閒適,山川秀麗清新;人物多古裝,落落大方,花卉或工筆或寫意,清潤秀麗,點畫新奇,涉筆成趣,極富詩意。張大千從早期的具象走到印象,再由印象走進晚年的抽象,實現了三步跨越,張大千喜歡摺扇,經常訂製專用的摺扇畫畫。