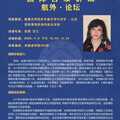

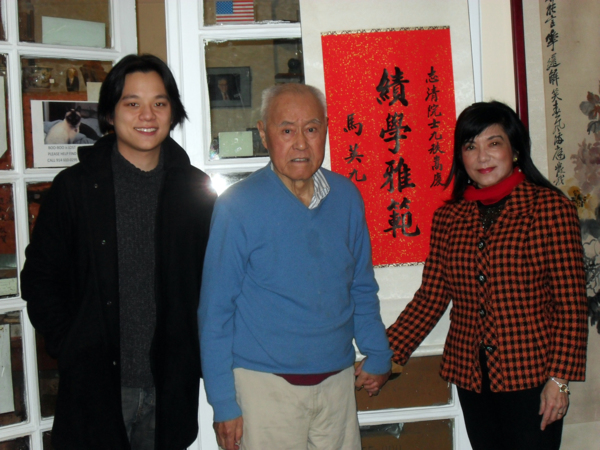

恭喜賀喜 !新選中央研究院院士!耶魯講座孫康宜教授!

現任耶魯大學Malcolm G.Chace ’56 東亞語言文學講座教授。

於2015年榮膺美國人文藝術與科學學院院士。

1991年到1997年,出掌六年耶魯東亞語言與文學系主任,

她是耶魯歷史上第一位華裔女性系主任,也是常春藤盟校的首位。

孫康宜教授的主要著作有:《抒情與描寫:六朝詩概論》

增訂版《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》,又名《詞與文類研究》

《陳子龍柳如是詩詞情緣》原皆英文專著後中譯,《我看美國精神》

《文學經典的挑戰》,《遊學集》,《文學的聲音》《耶魯性別與文化》

,《古典與現代的女性闡釋》,《耶魯潛學集》增訂版,

《把苦難收入行囊》又名《走出白色恐怖》, 擴大版。

此外還有中文論文數十篇、散文一百多篇。

與宇文所安教授一起主編《劍橋中國文學史》中英文版。

英文專著和論文多種、編纂英文版《明清女作家》及

《中國歷代女作家選集:詩歌與評論》等。

*** ***

為了避免不必要的猜疑,作者特意說明繡荷包是張愛玲贈送韓南夫婦的

禮物。不管是否摻雜了個人性的情思,對於張愛玲來說,這件私有對象

的送出,終究暗示著一個身處異國他鄉的女子內心的敞開。此刻最好的

解釋指涉,應是她在與韓南相遇之時的談話中所提到的古典小說世界。

在異國流離徘徊的張愛玲,在品嘗了人生艱辛和喪夫之痛之後,亟需

重新找到心靈的寄託。《海上花列傳》、《紅樓夢魘》乃至韓南的

《金瓶梅探源》,因此而成為她的心靈寄託所指向的對象。

(三)張愛玲的跨語境生存

談到美國的現代中國學,夏志清是不能繞開的一個路標。張鳳專門寫了

幾篇文章,對夏志清的學術、性情和個人交往作了生動描述。她提到

自己對張愛玲哈佛踪迹的尋找,源於夏志清的一句話:“張愛玲曾在

哈佛賴氏女校——瑞克利夫學院研究”。在此提點下,她於1995年11月

發現了張愛玲在哈佛的故居、檔案和留有她手迹捐贈的善本書,並完成

《張愛玲與哈佛》等文章的撰寫。這一學術因緣,涉及到一個有意味

的話題,即後期張愛玲現象。

後期張愛玲的狀況作為一個現象,關涉到華人作家在美國的生存、

跨脉络的小說寫作、傳統文化的回歸等一系列問題。近期夏志清

編注的《張愛玲給我的信件》的出版,披露了張愛玲在美國的

諸多資訊,有助於瞭解她從小說創作轉向傳統小說釋讀的心路和背景。

1995年9月張愛玲去世後,夏志清撰文對她做了蓋棺論定:“我們對

四五十年代的張愛玲愈加敬佩,但同時也不得不承認近三十年來她

創作力之衰退。為此,到了今天,我們公認她為名列前三四名的現代

中國小說家就夠了,不必堅持她為‘最優秀最重要的作家’。6”與夏志清

在其小說史中的極端說法相比,這一論斷表現出了適當的分寸感,

顯現出他所營造的張愛玲神話的某種解放。其間發生變異的是張愛玲

的後期寫作。

夏志清提到的“創作力之衰退”,是瞭解他的後期張愛玲論的一把鑰匙。

這是在把張愛玲與美國大小說家亨利·詹姆斯比較的情形下做出的判斷。

在序言中,夏志清比較了詹姆斯和張愛玲二人的文體、意象和成就。

夏志清感歎詹姆斯老而彌堅,越寫越好,史上罕見;但反觀張愛玲,

她的創作欲在1943年《沉香屑》發表之後的三四年達到了頂峰,

此後僅有一部《秧歌》被夏志清視為“經典之作”,移居美國之後,

則只剩下《怨女》和《半生緣》,且是早期作品《金鎖記》和

《十八春》的重寫或改編,這就不能不令人感到遺憾。其中的緣由

固然很多,比如翻譯、小說考證和中共研究,但在美國與世隔絕的

孤獨生活,可能是其創作源泉枯竭的根本原因。

《怨女》的寫作,濃縮了張愛玲移居美國後文字生涯的辛酸。這部

英文小說最初脫胎於《金鎖記》,原題Pink Tears(《粉淚》),

寫作於1956年,即到美國後的第二年。十年之後,該書改寫為

The Rouge of North(《北地胭脂》),於1967年終於由倫敦

Cassell書局出版,但也未見成功。

夏志清追問當年張愛玲在美國不吃香的原因,在1964年10月16日

的張愛玲來信中有所提及。她在信中,轉述了1957年收到的出版社

編輯退稿信中的大意:“所有的人物都令人起反感。如果過去的中國

是這樣,豈不連共產黨都成了救星。我們曾經出版過幾部日本小說,

都是微妙的,不像這樣squalid。7”張愛玲在該信中點名與夏志清同系

的日本文學專家Donald Keene審閱其書稿《北地胭脂》,後者雖然

寫了推薦信,但反應並不太好。由此可知,張愛玲與美國語境之間的

隔膜,是顯而易見的。張愛玲自己也有所察覺,在1964年11月21日

的信中說:“我一向有個感 覺,對東方特別喜愛的人,他們所喜歡的

往往正是我想拆穿的。” 8 夏志清對此見 解倒是頗為贊同。令他們

感到無奈的是,這裡流露出的五四批判精神的遺緒,在西方世界遭遇

了文化上的阻礙。

當張愛玲的英文小說不克成功之際,她的另一面才能隨即顯現了出來

,即對中國傳統小說的翻譯和闡釋。她的文學本意或在於對東方鬧劇

的嘲諷和悲嘆,卻陰差 陽錯回到了對傳統小說的闡發。這是頗有意味

的錯位。雖然埋沒了小說的才華, 卻成就了《紅樓夢魘》、《海上花

列傳》的釋讀傳奇。從另外的角度來看,這何嘗 不是張愛玲骨子裡的

尊嚴的體現。驅使她有所作為的不僅僅是衣食之虞,還有內在的興趣。

回到當時的語境,對中國古典小說的解讀算得上美國漢學圈的共同興趣,

因之張愛玲亦是另一種的尋覓知音的取向。

即便在美國的生活時有困頓之感,但張愛玲仍然未曾失去那份精神

貴族的傲嬌。 夏志清對此亦心領神會,甚有相契之感。在關於張愛玲

1974年5月17日來信的注解中,他寫道:“此段文字的主旨,我想

不在評論而在於告訴我和水晶:謝謝你們把我同詹姆斯相提並論,

其實‘西方名著我看得太少,美國作家以前更不熟悉’, 即如詹姆斯的

作品,看后有印象的只不過四五篇,長篇巨著一本也沒有看過。假如

你們把《談看書》仔細看了,一定知道我屬於一個有含蓄的中國寫實

小說傳統,其代表作為《紅樓夢》和《海上花》。把我同任何西方小說

大師相比可能都 是不必要的,也是不公平的。” 9 這樣一說,關於

詹姆斯與張愛玲比較的敘述暫且 可以休矣。經過一番掙扎和最后的失敗

,張愛玲終於告別美國小說,回到了她所鍾愛的中國小說的傳統之中。

在現代文學史上,張愛玲內心相契的是張恨水的民國俗文學傳統。這倒

是與她對 《金瓶梅》、《紅樓夢》、《海上花列傳》等舊小說的喜好

有一致之處。在1968年7 月1日的信中,她提到:“我一直喜歡張恨水,

除了濟安沒聽見人說好,此外只有毛澤東贊他的細節觀察認真,如船,

籃子。”10 除了張恨水,張愛玲喜好的還有朱瘦菊等一干鴛鴦蝴蝶派

作家。

對流離美國的張愛玲的觀察,或許應從反省其后期創作力的減弱,轉移

到考察她的生存、她在西方語境中的掙扎及其在流離中的精神寄托。

正是后者,使得張愛玲跳出了創作的圍困,無意間展示了養成其創作

取向的底蘊部分。有意味的是, 反倒是這些文化的底蘊,在異域文化

中成為解救其精神孤寂的扁舟。

二、文化出路的探尋:從葉嘉瑩到杜維明

從學術傳記的角度來描繪海外漢學思想的群像,是張鳳的寫作路徑。

思想傳記的難點,在於如何契會傳主的心靈。作者在此表現出了善解

人意的天賦和情性,因 而在理解對象方面顯得游刃有餘,最終落實在

文字方面,就是一個顯著的長處, 即與傳主的不隔。她的文章,以

實地勘察的工夫見長,同時融入了對個人海外流離遭際的同情。有此

兩點,足以令文字生動而有情。更難得的是文化飄零的感受、超越性

的文化感懷和對意義歸趨的追問。張鳳在處理這些大的主題時,往往

是從自己的點滴心得切入,因而消除了生澀之感。與此主題相關的,

是現代中國社會和文化的陣痛,其中伴隨著知識人個人的苦痛,也

促動著對中國文化出路的探尋。

(一)苦難孕育的學問

葉嘉瑩的西游,是這出歷史劇的一個縮影。劇情的演變,與一個

西方人有關。之前提到韓南與張愛玲在哈佛的相遇,不能忘了

海陶瑋教授。海陶瑋本人是詞學專家,撰有《論周邦彥詞》和

《詞人柳永》等。當時,海陶瑋正在竭力為哈佛延攬人才,終於

如願聘請到在中國古典小說領域卓有成就的韓南。幾乎同時,他

發現了曾經處在困厄中的天才詞人葉嘉瑩。

張鳳在《融匯古今卓然有成——開拓古詩詞現代觀的葉嘉瑩教授》

一文中對葉嘉瑩的璀璨人生的描述,附帶著造化弄人的人生暗面。

前者固然榮耀風光,后者才稱得上是人生的真義。女詞人的氣質

高華、才調無倫固然值得傾慕,她的命運多舛、磨難不斷也令人

唏噓。世人往往看到詞人風華的一面,卻很少去探究這風光背后

隱藏著多少的人生血淚。

葉嘉瑩的故園,稱得上詞人的精神家園。這座舊式的庭院,

孕育了她最初對這個世界的感知。在那裡,她留下了兒時的美好

記憶,同時打開了與古詩詞共感遙契 的心靈之窗。

張鳳對此契合無間,並引用大陸學者鄧雲鄉和葉嘉瑩自己的言談,

訴說那座“彌漫著詩詞意境”的庭院的獨特魅力,及對於詞人而言

心魂所系的生命 聯系。在這裡,物我相通,境心合一,達到了

內在生命與外在世界相生相成的理想狀態。

但造化的無常,亦在冥冥之中把葉嘉瑩推向人生的波濤,以成就

其詞學的博大境界。葉嘉瑩所經歷的患難,有歷史的,也有個人的

。前者是丈夫在台灣白色恐怖時期被關押,后者是在美期間女兒和

女婿遭遇車禍喪生。 對於台灣的白色恐怖,學界已積累有不少的

研究成果,但張鳳的思想傳記,仍以歷史情境中的真切感受,給

閱讀者以強烈的心靈沖擊。她在文中記述,葉嘉瑩在1948年底隨

丈夫抵台之后,僅僅度過了一年家常生活,便於次年12月25日凌晨,

被軍警闖入家門,帶走了她的先生趙鐘蓀。半年之后,她自己也因

1950年6月的彰化女中校長案件而遭關押,同時與她赴監的還有

出生不滿一年的女兒。此后她雖然無罪釋放,但教職被開除,宿舍

被沒收,原本就在動蕩之中的生活,從此陷 入難熬的長夜。葉嘉瑩

在困苦之際,作詩抒懷:“轉蓬辭故土,離亂斷鄉根。己嘆身無托,

翻驚禍有門。覆盆天莫問,落井世誰援。剩撫懷中女,深宵忍淚吞。”

種種患難,折磨著天才詞人敏感的內心。令人揪心的是,她將如何

度過這種種困厄?

與葉嘉瑩相近的是孫康宜。葉、孫二人,一個以詞名世,一個以詩

立身。在各自的專業領域卓然成家,均以西方適用的新觀念,融入

中國傳統文學的精神生命, 成就了令人耳目一新的學問。

孫康宜比葉嘉瑩晚一輩,但同樣親身體驗了台灣的白色恐怖。她在

《走出白色恐 怖》一書中追溯了涉及到自己和家人的這段歷史脈絡。

事件的起因,是她的大舅陳本江在二二八事件之后,發起組織了“民主

革命同盟”(不同於謝雪紅的“台灣民主自治同盟”)。當時因國民黨

政府採取恐怖政策,參加這一組織的同人們便逃亡到了鹿窟山上。

1952年12月29日,這一暫時的避難所被國民黨軍警攻破,被槍決者

36人,判刑者97人,此后受牽連者不計其數,史稱鹿窟事件。其實

這些人無槍無炮,隻有左翼青年的思想的熱情,遭到如此對待實屬

歷史的誤判。至今,值得深深品味的除了當事人陳本江和作家呂赫若

的思想碰撞,及他們為尋求自己的存在空間而作的努力之外,還有相關

人士為此付出的沉重代價。孫康宜的父親孫裕光就因為受此牽連,於

1950年1月被逮捕,后竟然被判10年徒刑。此后母親帶領全家挺過了

那些艱難年代,並把姐弟三人培養成才。對於成長中的孫康宜來說,

這是一段刻骨銘心的記憶,並留下生命根底處的疑問:她將如何從幼年

的創傷中轉身,進而理解這個世界?她的專業上的造詣將如何感應人生

的苦難,凝鑄為真正的生命的學問?

張鳳深諳此中奧妙,因而才有對葉嘉瑩的問詢:有沒有藉宗教力量平撫

心情?葉嘉瑩流連於佛家、基督之間,相信所有宗教或是古典詩詞都能

給人智慧,並出入 其間,轉化、提升了自己生命的品質。孫康宜則以

寬容的精神審視苦難,使生命的力量愈加堅韌博大,在苦難意識和女性

意識的交織中傳達出詩學的精神。張鳳在《文學的聲音——孫康宜教授

的古典文學研究與生命情懷》一文中對這一詩學精神的體會頗為傳神:

“我感知這就是承膺符合她所說的耶魯精神——詩的精神, 那種對

‘人的言辭’之尊重和信仰,而煥發出的真情。” 11

葉、孫二人以詩詞名世,但這收獲應歸於她們的人生。從苦難出發,

在宗教和文化中慰藉、滋養,無形中拓展了詩詞的內涵,進而使

自身的生命擁有了堅韌的自我救贖的力量。這可謂葉、孫二人之

生命的奧秘。

白色恐怖時期因莫名其妙的思想罪而遭受不白之冤的數不勝數,

張光直是另一個例子。

張光直的父親張我軍,在1946年春與孫康宜的父母親一起乘

輪船到台灣。兩家在北京時就有愉快的交情。但到了1949年,

張光直卻因為“四六”事件而被捕,那時他不過是建國中學的

一個學生。張我軍在兒子被捕之后,內心苦不堪言,但遇到

孫康宜的父親亦只能沉默以對。而后者不久即因妻兄之事

被系入獄,家人同樣陷 入漫長的沉默期。

孫康宜對這種“沉默”的狀態,曾做過令人動容的社會心理分析。

她在《走出白色恐怖》中寫道:“動亂時期的冷酷之一就是,

連小小年紀的孩童也必須學習控制自己的舌頭。” 12 沉默帶來

了兩重后果:對個人而言,或許可能培養觀察周圍世界的能力;

對歷史和社會來說,則不隻許多真相遭到遺忘,人與人之間的

互信機制被破壞,民族的文化信心也受到重挫。

但苦難的經歷,亦往往以另外一種面貌出現,成為生命和文化

再生的契機。張光直在《番薯人的故事》中講述了這一年牢獄

之災給自己帶來的人生變化,說它影響了自己一生做人的態度,

出獄后他在家潛心讀書,后以同等學歷考入台灣大學考古人類

學系,目的也是想知道“人之所以為人”的奧秘。13人生的苦難

,使他沉 下心來讀書,完成了靜默中的轉身。

這一轉身,不僅是個人的,也是中國文化的。張光直對考古人類

學這一冷門專業的選擇,與兩本書有關:一是他父親翻譯的日本

西村真次的《人類學泛論》,二 是裴文中的《中國史前時期之

研究》。考上台大后,得益於史語所遷台后的中國第一代考古學

精英如李濟、董作賓等的學養。他於1954年赴哈佛大學人類學系

留學后,又掌握了歐洲傳統的田野考古方法和聚落形態的理論,

並完成博士論文 《中國史前聚落:考古學理論和方法研究》。

1963年,他在耶魯大學出版社出版的英文著作《古代中國考古學

》,改變了對中國文明起源的解釋,由過去的單線說轉為區系類型

的多元理解。當他於1977年返回哈佛大學任教時,已經是該領域

名聲遠揚的頂尖學者。此后他在耶魯、哈佛兼任人類學系主任和

哈佛東亞咨詢委員會主任,皆首開百年華裔之記錄,后更榮膺美國

國家科學院和美國人文科學院院士。

張光直的價值,在於中西學術文化的互通。他把中國考古學的成就

介紹給西方世界,又把西方考古學的理論方法帶回中國。在他手中,

完成了中西考古學的融合。這一努力,使得過去局限於中國歷史的

中國考古學,與世界文化的復雜演變作了有效的連接。他對中國

文明所作的解釋,則指出了有別於西方文明的另外一 條路徑。

(二)文化中國的追尋

面對個人和民族的苦難,如何尋求解救之道,對於遍布世界各地的

中國知識人來說都是一個切身相關的問題。除了上述葉嘉瑩、孫

康宜和張光直等文學史家、人類學者之外,傅偉勳和杜維明等哲學

家更明確地提出了“文化中國”的理念。他們通過中西哲學的會通和

儒釋道思想的重釋,尋找中國文化在現代情境中的出路。

傅偉勳的文化觀念,源自其獨特的生命理解。作為一個富有原創

精神的哲學家, 傅偉勳在思想格局上深受方東美的影響。他構建

了“生命的十大層面及其價值取 向”的模型,從身體活動層面到

終極存在層面,形成了關於萬物之靈的博大而貫通的系統。張鳳

在《生愛死與生死智慧——傅偉勛教授論生命哲學》一文中,描摹

了她在日常交往中感受到的傅氏性情。14她筆下的傅偉勛,純真

自在,開朗豁達,可與陳來的《追憶傅偉勛》中的描述相比觀。

傅偉勛看重學人的學思歷程, 曾經一度著手編纂當代學人備忘錄,

難怪他對張鳳的思想傳記有惺惺相惜之感。 與他所倡導的文化

中國聯系起來,這一生命的學問可謂是其精神的鮮活的詮釋。

傅偉勛的問學緣起,始於二戰末在台灣新竹的一次死亡體驗。

當時他只有十一二歲。新竹因是日本神風特攻隊的重要基地,

成為美軍轟炸的目標。在一次大空襲 中,日軍基地被炸毀,

同時禍及市區,引發了新竹有史以來最大的災難。他親眼目睹

鄰居一家的慘狀,在內心產生了無盡的恐懼:“這次可怕的經驗

,在我心靈深 處留下了一種‘創傷’(trauma),使我對於死亡

更加恐懼,直到中年。”15 這次體驗,決定了此后他選擇哲學

作為自己終生的志業。

在他的問學路上,從西向東的轉變是關鍵的一步。這就是他所說

的從“學問的生命”到“生命的學問”的轉向。16其中的理路,是由

海德格爾的存在學出發,尋求東方庄禪學的相契接之處,並進一步

現二者的差異。海德格爾雖然批判西方的形而上學傳統,但擺脫

不了西方哲學的思維;東方庄禪之學則注重悟覺,一開始就在生命

的本然體驗上下功夫,是真正的超形而上學路數。以此,他找到了

東西方哲學的會通融貫之路。

更重要的發現,是他於1992年患病之際對陽明學的參悟。在病床

上,他體悟到陽明致良知教的源頭,是一種超越儒道佛的表面結構

差異的深層體驗。這一深層的結構,就是“心性體認本位的生死學

與生死智慧”。17他認為,王龍溪對陽明致良 知教的禪學化,符合

陽明的本義。經由這一轉折,儒家的道德理想主義終於打開了

世俗化的路向。

沿著這一理路,他找到了儒釋道三教合一的真正理趣。對三教合一

之旨的闡發, 可謂傅偉勛哲思成熟期的一次綻放。經由生死的親歷

親証,他得以建立自己的生死學,並與古今佛儒諸大師憨山、熊十力

和牟宗三等展開對話,發揮其未盡之處。18

傅偉勳對文化中國的宣講,與中、西、日哲學佛學的會通,是一個硬幣

的兩面。 不管是道家哲學、大乘佛學,還是中日禪學、西方存在論,

均指向生命存在的理解,並在不同的存在層面顯現其價值的取向。

他對佛禪的解釋,力圖與現代的生活世界聯系起來,以此來使得

傳統學問落地。他所面對的不僅僅是中西學問本身,更是人類的

心理問題、精神問題和實存問題。他對於生死、精神治療、宗教

解脫的討論,是充滿了人間色彩的生命關懷。這種生命與學問的

相互激蕩,是傅偉勛哲思的魅力所在。

杜維明以第三代新儒家聞名於世,曾受教於徐復觀,此后亦走的

是面向生活世界的學思路向。他的學術宗旨,是發掘儒家的傳統

人文資源,以推助中國現代精神的發展,並進一步建構全球倫理

的設想。

在《現代精神與儒家傳統》等系列著作中,杜維明試圖解釋儒家

倫理與東亞現代性之間的關係。他認為,儒家命題,即儒家倫理

和東亞現代性之間有選擇的親和性,雖未反証清教倫理和西方

資本主義精神興起的韋伯命題,但卻迫使韋伯命題只通用於現代

西方。也就是說,西方的現代化雖在歷史上引發了東亞的現代化,

但沒有在結構上規定東亞現代性的內容。因此,東亞現代性是

西化和包括儒家在內的東亞傳統互動的結果。

杜維明強調,植根於儒家傳統以吸取西方現代精神這一自相矛盾

的命題,為儒家傳統的現代轉化創造了契機。在視儒家為東亞

文明體現的前提下,杜維明提出了 儒家第三期發展的可能性和

全球性的新軸心時代的構想。

杜維明不僅在思想上與西方積極對話,在生活實踐中也是中國

文化的有力推廣者。他早先在台灣的《大學雜志》上撰文,

針砭當時的台灣學子重西輕中的流行風氣,進而呼籲,我們

必須開始有系統地先來了解自己,然后尋求中外之間的對話,

發出自己的聲音。這種強烈的文化使命感,令剛入台灣師大

歷史系念書的張鳳有所觸動。她在《為往聖繼絕學——致力

於儒學現代化轉化的杜維明教授》一 文中,記述自己讀到

此文時的感受:“懵懵懂懂的我,彷佛是有點領悟,也因此

擴展對中西史學的興趣。讀起《史記》《羅馬帝國衰亡史》

……”19 兩相對比,杜維 明的深沉思慮、宏大氣魄,與張鳳

為文的機敏、為人的誠摯,形成相得益彰的聯接。

張鳳的思想傳記,在這裡凸顯其獨特的視角和定位,即在生命

感觸和文化感懷之間找到恰當的平衡。從以上角度來觀察張鳳

的漢學思想群像,可以看到其思想傳記式寫法的用心所在。

有意味的是,作者本無意做一個佈道者,卻通過系列的學術

思想群像,表達了對這個世界的關懷和思考。

以上借助張鳳《哈佛問學錄》、夏志清編注《張愛玲給我的

信件》及其他的相關材料,討論了美國華裔漢學家的個人

遭際和思想脈絡。特別針對他們的跨文化生存體驗,探究

了傳統文化的回歸、文化中國的追尋等深一層的議題。在

中西文化交往中,這些來自中國的文人學者不僅在美國學界

佔據著獨特的位置,且經由不同的人生際遇而萌生文化感懷,

最終發出了學術上的強音。他們以其富有見地的學術思想,

在中國和西方之間建立了文化溝通的橋梁。

註:

1張鳳:《中國赴美教學第一人——哈佛1879年首聘中文教師戈鯤化》

,見《哈佛問學錄》,重慶:重慶出版社, 2015年,第261頁。

2 張鳳:《中國赴美教學第一人——哈佛1879年首聘中文教師戈鯤化》

,見《哈佛問學錄》,第257頁。

3 張鳳:《中國赴美教學第一人——哈佛1879年首聘中文教師戈鯤化》

,見《哈佛問學錄》,第261頁。

4 張鳳:《繡荷包的緣分——哈佛中國古典小說史家韓南教授與張愛玲》

,見《哈佛問學錄》,第267頁。

5 張鳳:《繡荷包的緣分——哈佛中國古典小說史家韓南教授與張愛玲》

,見《哈佛問學錄》,第267頁。

6 夏志清:《超人才華,絕世淒涼——悼張愛玲》,

載《中國時報·人間》(1995年9月13、14日)。

7 夏志清編注:《張愛玲給我的信件》,

武漢:長江文藝出版社,2014年,第10頁。

8 夏志清編注:《張愛玲給我的信件》,第13頁。

9 夏志清編注:《張愛玲給我的信件》,第179頁。

10 夏志清編注:《張愛玲給我的信件》,第105頁。

11 張鳳:《文學的聲音——孫康宜教授的

古典文學研究與生命情懷》,見《哈佛問學錄》,第170頁

12 孫康宜:《走出白色恐怖》(增訂版),

北京:三聯書店,2012年,第9頁。

13 張光直:《番薯人的故事:張光直早年生活自述》“后記”,北京:三聯書店,2013年。

14 張鳳:《生愛死與生死智慧——傅偉勛教授論生命哲學》,

見《哈佛問學錄》第18章。

15 傅偉勛:《我與淋巴腺癌搏斗的生死體驗》,

見《生命的學問》,杭州:浙江人民出版社,1996年,第223頁。

16 傅偉勛:《悟覺亦即生命的學問——海德格、老庄與禪學》,

見《生命的學問》,第63頁

17 傅偉勛:《突破傳統佛教,開展現代佛法》,

見《生命的學問》,第26-27頁。

18 傅偉勛:《儒道佛三教合一的生死智慧》,

見《生命的學問》,第202-222頁。

19 張鳳:《為往聖繼絕學——致力於儒學現代化轉化

的杜維明教授》,見《哈佛問學錄》,第32頁

*** ***

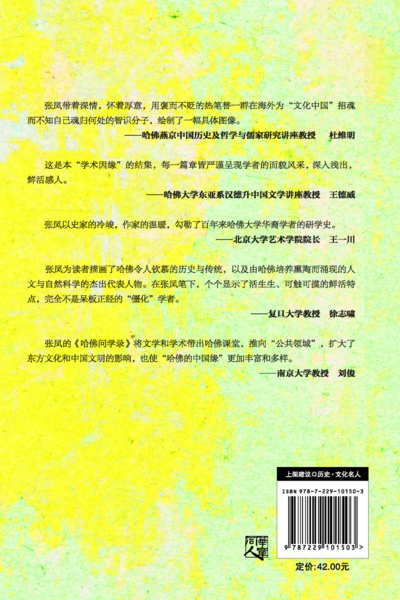

哈佛问学录~与哈佛大学教授对话30年》书评汉学群星闪耀哈佛引用林颐~南方教育时报

双语网记者李心茗报道知名作家出版《哈佛问学录~与哈佛大学教授对话30年》好评如潮

文汇读书周报走近哈佛学人徐志啸教授

http://www.whb.cn/zhuzhan/dushu/20151116/43145.html

社会科学报 原刊 情系哈佛文化百年--

访 哈佛中国文化工作坊主持人张凤女士

http://news.banbijiang.com/renwu/zhuanfang/2015/1118/207670.html

***

张凤所着《哈佛问学录~与哈佛大学教授对话30年》重庆出版集团出版

除在新华书店等...还可以在经常购书的各大网站购买,点开即是本书的购买页面

亚马逊

http://www.amazon.cn/gp/product/B016BH9ILM?ie=UTF8&isInIframe=0&n=&ref_=dp_proddesc_0&s=books&showDetailProductDesc=1#product-description_feature_div

京东网

http://item.jd.com/11782222.html

当当网的链接

http://product.dangdang.com/23790126.html

-

推薦 名家雲端講座 薛維醫師 主講 畫布上的殺戮和死亡 2月5日開場 張翎新書1-20與 周六 夏祖焯教授 雲端主講 叛逆、迷人、悲劇性的存在主義小說

推薦 名家雲端講座 薛維醫師 主講 畫布上的殺戮和死亡 2月5日開場 張翎新書1-20與 周六 夏祖焯教授 雲端主講 叛逆、迷人、悲劇性的存在主義小說 -

第28屆臺北文學獎 -臺北市文化局主辦、文訊雜誌策劃執行 辦法 公佈

第28屆臺北文學獎 -臺北市文化局主辦、文訊雜誌策劃執行 辦法 公佈 -

推薦 郭延鐸先生 (YANDLE)雲端講座 經營生態農莊 大波士頓區中華文化協會雲鶴社自由談節目組 2025-8-28晨2-4=美東 8-27午2-4點開場

推薦 郭延鐸先生 (YANDLE)雲端講座 經營生態農莊 大波士頓區中華文化協會雲鶴社自由談節目組 2025-8-28晨2-4=美東 8-27午2-4點開場 -

緊急改期 因病入院哈金教授 談創作書寫 歐美影視協會 溫哥華公共圖書館等聯席 亞洲 8月17日週日晨 8点=美東 8月16日週六晚8点

-

悲慟不捨 鄭愁予耶魯詩人 紀念共創北美華文作家協會分會及見證總會的日子

悲慟不捨 鄭愁予耶魯詩人 紀念共創北美華文作家協會分會及見證總會的日子 -

哈佛中國文化工作坊聯席主辦 澳洲專場 及榮獲世界華人作家筆會頒發「世界華人文學終身成就獎」2025-5-13晨 5-12晚美東 歡迎雲端光臨

哈佛中國文化工作坊聯席主辦 澳洲專場 及榮獲世界華人作家筆會頒發「世界華人文學終身成就獎」2025-5-13晨 5-12晚美東 歡迎雲端光臨

限會員,要發表迴響,請先登入

- 8樓. JKTsai 老鼠嫁女兒2016/07/07 22:32耶魯哈佛學者學術成就必屬一流,恭喜恭喜新院士!

- 7樓. 航迷老叟2016/07/04 17:02是肯定也是傳承。

- 6樓. 夢荷 *經絡不通,補什麼都沒用!2016/07/04 11:51

朋友午安:夢荷來問候!

- 5樓. 洪明傑〔洪杰〕2016/07/04 03:01讚!鳳姊大作 佳評如潮 受到海內外華人的肯定

- 4樓. 天恩客2016/07/03 22:29May peace be with you

Hi Friend,

It is great to revisit your blog.

It is encouraging knowing that you are still in your servant-hood in the cultural and literatus' endeavour!

- 3樓. medov醫生(我愛中華民國2016/06/29 22:39功德無量

孝女兼美女 在虛弱的身體 卻為兩岸三地

中港台搭起哈佛文學的橋樑

不求名利 默默耕耘 真是實至名歸 功德無量 - 2樓. 多硯坊 (休)2016/06/29 14:09

承先啟後

為往聖承續絕美的漢學

- 1樓. 東村James2016/06/29 09:25張姐您好﹐好久不見