(觀影於2014.7.30)

「如果地獄是這樣,如果有更多的人可以看到這部電影,那麼是不是在這個世界上,所謂「犯罪」就會少一點了呢?」這是我看完電影後最深切的感受,也是電影所給與我的又一堂震撼課。

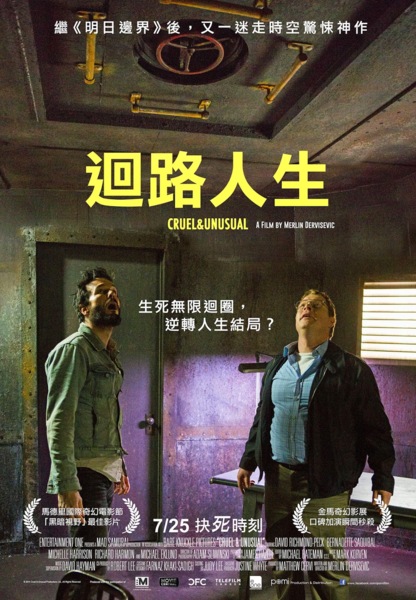

《迴路人生》是加拿大新銳導演德維塞維克(Merlin Dervisevic)首部執導的劇情長片,曾於今年四月在金馬奇幻影展作世界首映,口碑極佳。雖然看似懸疑且殘酷的電影介紹曾令我猶疑頓足,但卻也深信這應該是一部不可錯過的佳片。事實證明,電影確實令人驚艷。

新銳導演不約而同地似乎都頗具挑戰一般線性敘事手法的野心,一如今年在台北電影節播映的《一鏡殺到底》(Fish & Cat),《迴路人生》在敘事結構上也經過縝密編排,以達到在不斷的「返回」中堆疊故事層次的效果。

導演自己對於這部電影會如此受到奇幻影展青睞,似乎也頗感驚訝。於導演而言,這部電影的類型是難以歸類的,既非恐怖,亦非驚悚,更難說是科幻,在採訪中,導演曾將它稱為「超現實主義解謎電影」(a surrealistic puzzle film)。確實,電影伊始即佈下層層謎團。開頭幾分鐘,觀眾僅聞急切的「1、2、3、4…」,卻不見其人,鏡頭冷靜地掃過少年的玩具(暗示艾格家中複雜的家庭關係)、盛過已被喝淨的牛肚湯的空碗 (攸關事件的線索)以及幾張紙條(最後反轉的關鍵)等等。在細節處,導演同樣暗藏線索,如艾格的妻子梅打給醫生時在電話中所說的那個地址「621 Fraser」,其實並不是一個精確的定位,它可能是在任何一座城市,於是這也隱隱暗示著梅其實並不希望救艾格。

(艾格與梅的兒子)

如果是事先看過電影簡介的觀眾,或許會比來到地獄迷失的艾格,更早知道他殺妻的事實。但是這到底是怎麼發生的,我們仍舊一頭霧水。電影開場的一個鏡頭,攝影機如凌駕一切般慢慢移向案發的浴室,就如同死神悄悄降臨。這種冷冽感也出現在攝影機由庭院觀看艾格對付除草機的時候,伴隨著轟隆聲響,鏡頭與角色保持距離,冷視著這一切。然而常常被置於全知視角的觀眾,在本片中其實卻是一無所知的,甚至同樣隨著主角在一次次回到死前最後一刻的痛苦中,慢慢摸索與拼湊。以至於電影尾聲,在艾格說出為了防止梅也來到地獄重複這些苦痛,他還是必須殺了她時,我差點信以為真,直到艾格出現在桃樂絲準備自殺的樹下,並阻止她時,才發現又是讓導演虛晃了一招。

艾格要如何從「懷疑」到「接受」,是電影必須處理的首要課題。一開始,這場「意外」發生的有些莫名,甚至令人有些難以信服,整起事件看起來單純的只是因為爭搶一支手機,卻殘酷的奪去兩條生命;梅的神色不定為後面埋向伏筆,「妻子外遇」看來是一個再簡單直接不過的理由,隨後艾格又發現妻子在湯裡下藥,於是觀眾對角色認同的風向球瞬間偏向艾格這邊。與此同時,艾格、梅以及梅的兒子三人之間衝突的家庭關係,也一點點在觀眾面前展開;之後,那扇看起來是通往天堂的神祕天窗,奇妙地讓艾格重新經歷了每一個人的角色,換位思考下方才恍然大悟:有多少他眼底下的「不尋常」,其實只是出於自負的「我以為」,也瞬間翻轉了觀眾對於梅外遇的既定認知;艾格接受了自己殺妻的事實,但與其他人不同的是,他不將這樣殘酷煎熬的療程視為罪有應得的變相解脫,而是仍舊希望挽回些什麼;於是有了電影最後的反轉,艾格的自殺成為對不可挽回的過去唯一可能的救贖,他不必再一次次經歷那些片刻,也毋庸再感受梅一次又一次隱隱承受的疊加痛苦。我想這樣的救贖是奠基於已經犯下錯誤的基礎上,導演應該是無意對「自殺」與「他殺」的區別與道德性提出辯證的。只是對照電影伊始桃樂絲作為少數的「自殺者」所遭受的群體霸凌,在片尾艾格反倒是以「自殺者」的身分「滿足地」獲得人生的某種峰迴路轉,在敘事結構上也是極為精妙。

導演在塑造人物上賦予了艾格一個從未交過真正女友,進入任何感情關係,有些其貌不揚,並肥胖自卑的男人形象,從而解釋了他對梅如此強烈的控制慾,也使得電影最後他所做出的放手與犧牲,以及留下的那句「即使(我的愛)太過沉重」(even if it’s too much)愈加令人動容。而電影中妻子梅的設定是一個菲律賓女人,不知道導演是否有意觸及外裔族群在當地生活處境的議題,不過梅的孩子在學校所受到的同儕排擠,似乎又和桃樂絲在地獄所遭受的「霸凌」相互映照。

一如2002年的《28天毀滅倒數》(28 Days Later), 吸引導演的是其中的真實感。《迴路人生》亦如此,雖是假想的異度空間,然而其中探討的卻是最人性的情感層面,而得以讓人信服角色的處境。雖然某些橋段尚顯太過理所當然缺乏過渡,如爬上天窗後的世界以及艾格最後和桃樂絲一起到門後時所發生的一切,幾十年後的紙條留言雖然令人動容,但也難免予人營造溫馨的鑿斧過深之感。然而門前門後,透過對空間和時間的精妙掌握,導演還是成功主導了電影的節奏,並讓餘韻長流。

參考閱讀:

● 《迴路人生》導演Merlin Dervisevic獨家專訪

● Q&A: Merlin Dervisevic