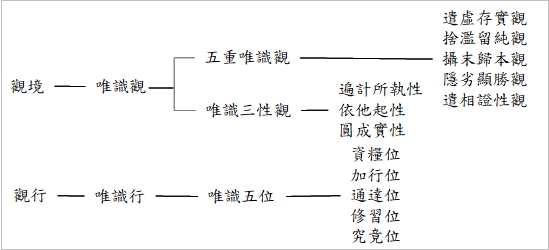

唯識宗的修行:

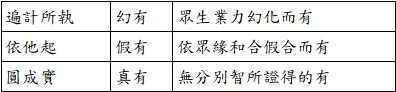

唯識三性觀從遍計所執(我執)開始觀察,只要破了執,即聖者圓成實的境界,這個境界所看出去的世界就是依他起(緣起法)的世界。

《楞嚴經》知幻即離,離幻即解,狂心若歇,歇則菩提。

《六祖壇經》若論佛法,一切現成,當相即道,見處即真,不取不捨,即是見性成佛道。

何謂真實? 經云,生死本如空華,軀殼等同夢幻。

修行的重要性: 縱經千劫,不成佛道,只名熱沙,不名熟飯,何以故?沙非飯本。

唯識三性觀:

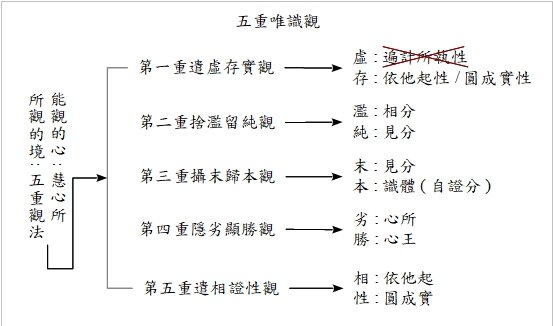

五重唯識觀: 遍計所執性唯虛妄識。依他起性,唯世俗識。圓成實性,唯勝義識。是故諸法皆不離心。觀此唯識三性理,自粗至細,五重觀法,是曰五重唯識觀。《成唯識論》

五重唯識觀: 1. 遣虛存實觀 2. 捨濫留純觀 3. 攝末歸本觀 4. 隱劣顯勝觀 5. 遣相證性觀

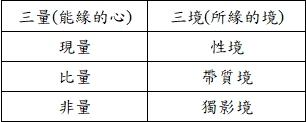

境與心的關係:

五重唯識觀:

1. 遣虛存實觀: 心識當中要徹底除遣遍計所執性的虛妄不實,同時保留依他起性的緣起生滅和圓成實性的真如法性。

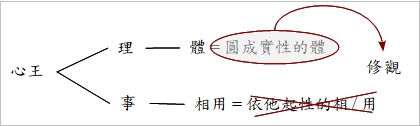

3. 攝末歸本觀:

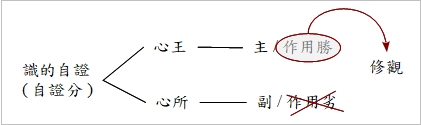

4. 隱劣顯勝觀:

5. 遣相證性觀:

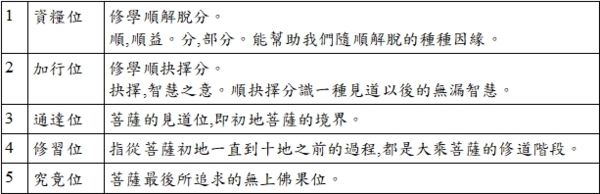

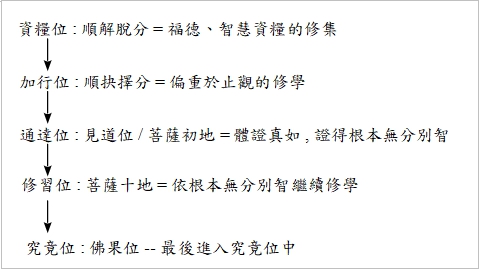

唯識五位: 1. 資糧位 2. 加行位 3. 通達位 4. 修習位 5. 究竟位

三量的意義是透過佛法的聞思修證,從非量的虛妄分別中退出,由比量的思維分別轉成對境的如實觀察。

種子的異名: 1. 隨眠 2. 粗重 3. 習氣

種子的特質: 1. 剎那滅2. 恆隨轉 3. 果俱有 4. 待眾緣 5. 性決定 6. 引自果

種子的種類: 本有種子和新薰種子,或者是有漏和無漏種子; 有漏種子包含業種子和名言種子,名言種子又可分了義名言和顯境名言。

五性個別: 1. 菩薩種性 2. 聲聞種性 3. 緣覺種性 4. 不定種性 5. 無種性

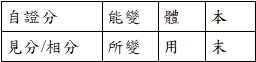

唯識宗修行的目標: 轉識成智即轉八識成四智, 轉前五識為成所作智,轉第六識為妙觀察智,轉第七識為平等性智,轉第八識為大圓境智。