各國主要空對空導彈的發展

一、空對空導彈是現代空戰的主要武器

早期的空戰是以機砲纏鬥,但自從出現空對空導彈(AAM)後改變了空戰形態。這些導彈能以超過1公里的秒速摧毀速度快的戰機。空空導彈已使傳統空戰失色,飛行員所需要的只是一架快速戰機、一個良好雷達和一些制導導彈,在敵人未看到對方前就將其擊落。第一代空空導彈的導引頭視野差使其們難發射且易於躲避,第二代做了有限的改進,第三代導彈甚至可以對發射平台旁邊的目標進行射擊。第四代通過引入抗干擾導引頭、大幅增加導引頭視野以及更好敏捷性從根本上改進了空空導彈。最新一代的導彈包括紅外線搜索系統,可以真正“看到”目標,提高對干擾的抵抗力,以及更遠的射程和瞄準飛機最脆弱部分的能力。這些導彈中的多數還具有發射後鎖定(LOAL)功能,這意味他們的搜索系統在發射後鎖定目標,而不是之前。這允許導彈(1)在內部攜帶(2)讓敵人在導彈飛向他們前不會意識到自已是目標。空空導彈分為短、中和遠程三類,短程 AAM 具有極高的機動性(60 G 轉彎)和高速(約3馬赫),既可射向遠目標,也可以射向纏鬥目標。中程 AAM 與其近程 AAM 類似,但彈頭更大,射程約為 50公里或更遠。遠程 AAM是整個空對空導彈中最先進的,有驚人速度、巨大彈頭和巨大射程,可將大型飛機從100多公里外炸飛。他們還可用不同的制導系統——而不是立即用紅外線瞄準目標,他們通常在無引導下到達某個預定點,之後啟動雷達追逐目標。

依據sandboxx網站報導,美國F-22及F-35五代隱形戰機所攜帶的空空導彈已超過二十年歷史。目前美國的空空導彈有雷達制導的AIM-120及紅外線制導的AIM- 9響尾蛇二種。其中AIM-120自1991年開始服役,AIM-9 響尾蛇導彈的血統可追溯到1956 年。這些導彈經過改進與幾十年前首次部署的導彈性能已大不相同,最新的AIM-120D於2015年形成戰力,憑藉多50%的射程、發射飛機的雙向數據鏈、GPS 增強型慣性測量單元 (IMU) 和高離軸發射能力躋身今日最強的空空導彈之列。AIM-120D級別將被AIM-260取代。該導彈最初打算使用像中國PL-15這樣的 AESA 雷達,但為降低成本而放棄這種雷達。該導彈擴展了射程,AIM-120A/B 的射程約為 70 公里,第一批 AIM-120C 的射程為 100 公里,但 AIM-120D 的射程估計增加到 160-180 公里。儘管缺少 AESA 雷達使其更容易受到電子戰的攻擊,但該導彈比其前身改進了電子戰對抗措施。與歐洲流星或俄羅斯的K-77M導彈不同,AIM-120D被認為經濟實惠,並已在美軍廣泛部署,由於射程遠,意味著只有配備現代電子掃描陣列雷達的戰鬥機才能有效利用它。AIM-120D 繼承了 AIM-120C 的短尾翼,由隱身戰鬥機內部攜帶,並構成了目前正在生產的 F-35、F-15EX 和 F-18E Block 3 戰鬥機的主要空對空武器美國軍方。當今最先進的響尾蛇導彈AIM-9X比其最早版本更進步,AIM-9X被吹捧為歷史上最先進的空空導彈,從技術上講是一種红外線制導武器,由存儲目標的紅外成像傳感器制導的機載計算機中的模型在運行中辨別目標。因此,該導彈對非傳統目標也有效,例如美國一架 F-22用此導彈擊落中國的高空氣球。Block II AIM-9X進一步將推力矢量噴嘴和高離軸瞄準能力與新的發射後鎖定係統相結合,該系統允許飛行員在導引頭發現導彈前發射。所有美國飛機都很重視超視距作戰,這意味需要射程更遠的導彈,俄羅斯及中國也研發了一些優良空對空導彈。

二、美國新服役的空空導彈

美國目前至少有六型先進的新型空對空導彈正要服役,具有更快速度及更遠射程的能力:

(一)AIM-260聯合先進戰術導彈 (JATM)

美國F-22隱形戰機有多種升級,包括新的低阻油箱及掛架LDTP、新電子戰/光電吊艙組合及最引人矚目的AIM-260聯合先進戰術飛彈。AIM-260將取代長期服役的AIM-120 導彈,二種導彈尺寸大致相同但AIM-260射程顯著增加到200公里以上,意在對抗中國的優良的PL-15雷達製導長射程空對空導彈。這種先進導彈在 PL-15 的性能上實現飛躍,從而恢復美國的超視距優勢。空軍和海軍的聯合JATM 開發工作於 2019 年首次披露,迄今為止,該導彈的性能處於機密狀態。一些軍事專家分析,AIM-260專打中國殲-20和俄羅斯蘇-57戰機。除了洛克希德馬丁的 AIM-260 開發計畫,美國空軍還分別與雷神及波音公司進行長程接戰武器(LREW)及長程空對空飛彈(LRAAM)研發。

(二)遠程交戰武器(LREW)

2017 年,美國五角大樓宣布雷神公司開發了遠程交戰武器 (LREW)。與 AIM-260 不同,據報導 LREW 太大而無法由隱形戰鬥機內部攜帶,這意味著它只能由第4代戰機在翼下攜帶。關於 LREW的性能信息很少,但由於它可能不受隱形戰鬥機有效載荷艙內部尺寸的限制,它確實開闢了一些可能性。例如,像歐洲流星這樣的沖壓噴氣發動機推進系統可以提供目前無法塞入F-35 的速度和航程的強大組合。作為一種遠程空對空導彈,用於在老式戰鬥機的外部攜帶,LREW 可能非常適合從遠距離與預警機等易受攻擊的敵方目標交戰。

(三)遊隼空空導彈

雷神公司的遊隼空對空導彈實際上已經問世幾年了,這款小巧的動力裝置於2019 年首次亮相,體積僅為AIM-120的一半左右,據雷神公司稱,它提供的性能與長期服役的雷達製導武器相似,有時甚至更勝一籌。該導彈具有響尾蛇導彈的高機動性,通過使用現代推進系統和小型化部件,雷神公司設法將所有這些塞進一枚只有 6 英尺長、重約 150 磅的導彈中。雷神公司表示,遊隼空空導彈的射程“超過中程”,它攜帶一個三模式導引頭,有可能在機載雷達製導和紅外制導導引頭的情況下飛行。最重要的是,由於其緊湊的設計,隱形戰鬥機可以攜帶更多的遊隼空對空導彈飛行。這對於F-35來說尤為重要,它目前只能在內部攜帶四種武器投入戰鬥。

(四)模塊化先進導彈 (MAM)

模塊化先進導彈( MAM)是空空導彈最新成員之一,這是在2023 財年預算請求的美國空軍研究計畫。迄今為止不知道這種導彈打算提供什麼類型的導引頭、推進系統或能力,但去年3月,美國空軍宣布計劃進行這種武器的試射。儘管 MAM 程序充滿神秘色彩,但其標題中“模塊化”一詞的使用可能給了一個重要的提示。模塊化導彈設計可以通過多種方式帶來好處,無論是意味著能夠更換推進系統、彈頭還是導引頭。這實際上意味著部署各種各樣的新型導彈,代表對敵機的不同類型的威脅,而無需重複和昂貴的開發週期。

(五)洛克希德馬丁公司的Cuda導彈

儘管已存在一段時間,但人們對洛克希德馬丁公司的 Cuda 導彈知之甚少。這種武器經常根據空軍的小型先進能力導彈 ( SACM ) 努力進行討論,並且似乎與雷神公司的遊隼概念相似。洛克希德馬丁公司將 Cuda 描述為一種小型混戰空對空導彈,可使 F-35 的內部容量增加三倍。目前F-35只能在內部攜帶兩枚空空導彈,Cuda 導彈小得多,可以在內部存儲多達12枚這樣的空對空導彈,從而使F-35 的空戰能力有了巨大的飛躍。有趣的是,Cuda 使用擊殺技術而不是爆炸彈頭來擊落敵機,這省略一個大而重的彈頭,使導彈小尺寸。

(六)遠程空對空導彈 (LRAAM)

波音公司的遠程空對空導彈 (LRAAM) 於 2021 年首次亮相,空軍研究實驗室於 2022 年向該公司授予了一份持續開發合同。這種導彈採用兩級設計,與多級設計並無二致火箭。發射時,助推器級點燃以提供初始爆發速度,同時將前方殺傷車輛運載一定距離。那時,助推器分離,殺傷車輛點燃自己的火箭助推器以接近目標。這種兩級設計有望提供很大的速度、航程和機動性,允許不同的推進方法進行初始飛行,然後進行更多的特技終端引導。波音公司表示這種導彈不是任何當前導彈計劃的競爭者,而完全是美國噴氣式飛機的一種新能力。

三、台灣購置AIM-120C-8是否可對抗解放軍PL-15空空導彈

依媒體報導,美國國務院批准總金額6.19億美元對台軍售案,內含200枚「AIM-120C-8」中程空對空飛彈及100枚。媒體吹噓「AIM-120C-8」為美軍現役最先進的中程空對空飛彈,但事實上,AIM-260才是最先進導彈。而日本早在2020年就已獲得該型空空導彈,「AIM-120C-8」又稱「AIM-120D」是由美國雷神公司研製的飛彈,自2008年起開始研發測試,現為「AIM-120」家族最新型號。「AIM-120C-8」的160公里射程超過台灣同型舊彈種及國造「天劍二型」飛彈。但依據騰訊網站報導,按照美軍方人士說法,AIM-120C-8將能幫助日本有效對抗來自中國殲20的威脅。不過AIM-120C-8中距空空導彈據分析並非像美國說的那樣先進,AIM-120C-8的主要改進內容包括使用GPS輔助慣導、增加雙向數據鏈、增大離軸發射角、改進制導軟件以改善運動學性能、擴大不可逃逸區,以及提高抗電子乾擾能力等,導彈的精度、射程、殺傷力和生存能力相比之前型號都得到了大幅提升。但是,AIM-120C-8再怎麼改仍然是一款標準的第三代中距空空導彈。依然使用的是PD主動雷達導引頭,並不足以探測和鎖定殲20這樣的五代機。此外,AIM-120C-8也沒有使用傳說中強悍的“雙脈衝固體火箭發動機”。因此動力射程依然偏短(最大射程的三分之一左右)、無動力射程階段依然能量不足,機動性能只能用來打打偵察氣球。這樣的AIM-120C-8是無法威脅殲20。AIM-120C-8雖然沒使用“雙脈衝固體火箭發動機”,但是在美國吹噓誤導下,中國的PL15中距空空導彈為求性能超越,在研製初期便定下了使用雙脈衝固體火箭發動機的目標。雙脈衝固體火箭發動機作為最先進的導彈動力系統,主要通過脈衝的點火和關機來管理控制導彈的飛行能量,主要工作方式就是第一個點火脈衝首先工作,將空空導彈加速到預定速度後關機,等到空空導彈在飛行末端或者即將耗盡能量時,再次點燃第二個脈衝,以此大幅度提高導彈的射程和末段能量。雖然研製過程中困難不斷,但還是被研製成功了。據悉,PL15的最大射程可達150公里,而且動力射程達到了最大射程的二分之一,並且在無動力射程階段導彈依然具備可觀的能量,再加上使用了有源相控陣導引頭,可以有效對付像F22和F35這樣的五代機。PL15作為世界上真正意義上的第一款第四代中距空空導彈,技術水準要超過AIM-120C-8。

四、中國的空對空導彈

最近,人們普遍認為中國的空對空導彈不僅與歐美對手保持同步,而且在某些情況下性能還超越他們。中國的第一個空空導彈 PL-1是蘇聯RS-1U的仿製品,PL-2是蘇聯R-3S的仿製品,R-3S 和PL-2是第一代紅外線制導空空導彈,僅在追尾交戰中實際使用。PL-5最初考慮用半主動雷達制導,但最終形式是另一種紅外制導PL-5B。最後在 1990 年代初期被PL-5E-II 取代。PL-8與以色列的Rafael Python 3幾乎一模一樣是技術轉讓的。PL-10結合了成像紅外 (IIR) 導引頭、推力矢量排氣噴管、激光近炸引信,據報導具有 90 度偏離視軸的能力。總體而言,IIR 導引頭具有一系列顯著優勢,包括改進的目標探測範圍和更好的抗干擾能力。英國皇家聯合服務研究所 (RUSI) 國防智囊團認為PL-10“可與歐洲的IRIS-T導彈相媲美,運動學性能優於美國的AIM-9X 響尾蛇導彈。在 20 世紀80年代中期,中國從意大利獲得了Alenia Aspide Mk 1 地對空導彈,這在本質上類似於 AIM-7E。在獲得生產地面發射的 Aspide Mk 1 的許可後,中國隨後著手將其開發為PL-11空對空導彈。PL-12是對應美國AIM-120導彈的中國版。PL-12具有主動雷達尋的功能,提供“發射後不管”的能力,以及用於中途更新的數據鏈。這依賴於一個小型主動雷達導引頭和一個數據鏈,一些報導表明這是在俄羅斯的幫助下開發的。PL-12 使用可變推力火箭發動機來確保飛行包線內的速度和機動性,解放軍PLA 認為它優於AIM-120B 和俄羅斯的 R-77(AA-12 Adder),儘管能力略低於更先進的 AIM-120C。

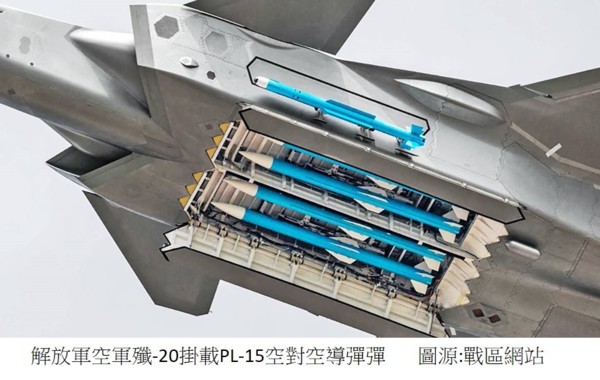

PL-15是從2014 年左右開始服役,是中國首批使用 AESA 雷達進行制導的空空導彈,估計射程為200-300公里,該導彈被幾乎所有中國戰鬥機部隊廣泛使用。PL-12 被視為超越了美國的AIM-120B空空導彈,並與AIM-120C同等級別,而PL-15的優勢迫使美國開發新一代導彈AIM-260。PL-15的北約代號為CH-AA-10 Abaddon,是利用雙脈衝固體燃料火箭推進的遠程空對空導彈,通過雙向數據鏈被引導至遠距離目標,然後轉換到其內部有源電子掃描陣列雷達,中國聲稱該雷達具有很強的反制能力。RUSI 的一項分析評估認為PL-15性能超過美國先進的 AIM-120D 導彈,中航工業空空導彈研究所副所長王徵說,中國PL-15E和PL-10E導彈的主要性能參數處於世界領先水平,部分關鍵參數超過國外同類產品,中國在這五個方面都取得了很大進步。解放軍的一些頂級戰機如殲20及殲16都配備了PL-15和PL-10 導彈。PL-10E是一種非常敏捷和具有侵略性的短程作戰導彈,PL-15E 是一種結合慣性、衛星導航、數據鍊和主動雷達製導的超視距導彈,能夠擊中 145 公里的目標。2015年左右與短程PL-10和遠程PL-15一起服役的PL-XX是中國新一代空空導彈中最神秘的,也是迄今為止最大的導彈。PL-XX旨在在更遠的距離打擊更大、更有價值的目標,包括轟炸機、加油機、運輸機和空中預警機等,這些戰機在美日對手的軍事行動中發揮著核心作用。據報導,PL-XX 的射程為 500 公里,是迄今為止世界上最長的射程,它同時使用大型 AESA 雷達和紅外傳感器,這使得通過照明彈或電子對抗措施躲避或欺騙變得更加困難。這種導彈太大而無法大量部署,J-11BG 和 J-16 等重量級戰鬥機被認為只能攜帶兩架,而不會過度影響其飛行性能。PL-XX 很可能是世界上最危險的空對空導彈,並且在其利基角色中仍然非常強大,在世界其他地方沒有同類產品。

四、俄羅斯及歐洲的空對空導彈

俄羅斯的 R-37,北約代號 AA-13“斧頭”,是一種超視距高超音速空對空導彈,通過使用雙脈衝實現火箭推進,據報導最高速度在5到6馬赫間,R-37的改進型R-37M增加了一個額外的火箭助推器級,將其射程擴展至400公里。該導彈可以通過與發射飛機的數據鍊及其自身的內部半主動和主動雷達製導系統相結合,它在鎖定目標之前就已發射,並被引導通過其飛行路徑的一部分,直到它足夠接近以鎖定其自己的內部系統。俄羅斯的R-37空空導彈於1980年代後期開始開發,當時用於裝備重型攔截機 MiG-31M,到2010年代初期,MiG-31 開始採用下一代航空電子設備和傳感器進行現代化改造,包括從 MiG-31M 的 Zaslon-M 衍生的雷達,R-37M改進型開始進入服役。R-37M 是世界上已知最快的空對空導彈,速度為 6 馬赫,攜帶一個非常大的 60 公斤彈頭,可以打擊最遠400公里外的目標。該導彈的機動性足以壓制戰鬥機大小的飛機,但對加油機等支援飛機也非常有效。蘇聯解體後,大部分戰鬥機部隊在沒有主動雷達製導的情況下依賴蘇聯時代的R-27開發的K-77M導彈是為了徹底改變新一代俄羅斯戰鬥機的性能。該導彈設計有截短的尾翼,能夠從隱形戰鬥機的內部武器艙部署,具有可觀的200公里射程,是少數使用 AESA 雷達進行製導的導彈之一。在戰鬥機大小的飛機的標準大小的導彈中,它被廣泛認為是最有能力的。該導彈針對小型靈活的飛機進行了優化,並使用機頭安裝的有源相控陣天線 (APAA) 制導系統,該系統可以繞過戰鬥機避開導彈“視野”的能力和 它可能是所有空對空導彈中最長的“無逃生範圍”。今日俄羅斯網站對K-77M的APAA技術解釋如下:“有源相控陣天線由大量錐形單元組成,安裝在導彈前端的對無線電波透明帽下方。每個單元只接收一部分信號,但一旦經過數字處理,來自所有單元的信息就會被匯總成“全圖”,使 K-77M 導彈能夠立即對目標的急轉彎做出反應,攔截實際上是不可避免的。 ” 設計中的一個弱點仍然是它尚未被廣泛部署,對於資金緊張的俄羅斯空軍來說,它的承受能力仍然非常值得懷疑。

歐洲的流星導彈是由英、德、法、意、瑞典和西班牙聯合開發的泛歐計劃,其設計目標是超越美國的AIM-120,儘管據報導它受益於美國的關鍵技術轉讓。除法國外,沒有一家開發商有開發遠程空對空導彈的經驗,而且與美國和俄羅斯的頂級競爭對手相比,法國頂級導彈MICA的性能平庸,尤其是在其交戰範圍方面,但流星擁有令人印象深刻的性能反映了對設計的巨大投資,但其成本效益仍值得懷疑。該導彈於2016年獲得初始作戰能力,擁有比美國 AIM-120 更出色的射程和整體運動性能,並具有許多突出特點,包括比傳統空對空導彈更類似於巡航導彈的推進系統由於它依賴可變流量管道火箭代替火箭發動機。這允許流星在飛行中節流其發動機,而不是在單個未調製的燃燒循環中消耗其能量。因此,它可以在其終端攻擊階段保持更多的能量來執行極端機動和快速爬升。因此,流星比AIM-120更難躲避,並且具有明顯更大的“無逃生區”。

限會員,要發表迴響,請先登入

- 1樓. reaizuguo*😻2023/03/10 09:48😻😻

文章開始處,“但自從出現空對空導彈(AAM)後改變了空戰形態。這些導彈能以超過100公里的時速摧毀速度快的戰機。”

這應該是筆誤,100公里/小時 的時速比戰機的時速還要慢,不可能吧。

謝謝指正 何偉 於 2023/03/10 18:59回覆

謝謝指正 何偉 於 2023/03/10 18:59回覆