副刊與我

2020/10/10 04:31

瀏覽1,823

迴響2

推薦19

引用0

副刊與我

台灣報紙的副刊,處在全盛時期的黃金年代,我想,應該是在我青、少年的時候,這大概和時代背景,有很大的關係。那是個沒有個人電腦,也沒有手機的年代,台灣的經濟還沒有起飛,一般人的物質生活條件,是比現在簡單樸素很多。通常人們的娛樂,不外乎是看看電影,上上館子,對於年輕人,甚至中年人而言,閱讀,尤其是閱讀報紙副刊,是件非常普遍的事情。

由於大眾對副刊的重視與喜愛,副刊受歡迎的程度,甚至可以決定一個報紙的銷售量。我曾看到一篇報導說,台灣新生報曾經有一段時期,是台灣銷路最大的報紙,而它的主要原因,就是副刊極受讀者的歡迎和喜愛之故。

在那段時期,中央日報、聯合報、中國時報(在我小學或剛上初中時,才從「徵信新聞報」改為此名)和台灣新生報,號稱是台灣的四大報,它們報紙所使用的排版鉛字,字體和字形都不一樣,有自己的特色,所以非常容易辨認。

除了四大報之外,還有一些我較少接觸,不太熟悉的晚報,例如自立晚報和大華晚報;屬於地方性質的報紙,例如台南的中華日報、高雄的台灣新聞報、台中的民聲日報和後來成立的台灣日報、花蓮的更生日報。此外,以經濟與商業資訊為主的報紙,例如經濟日報和工商時報等等,我就幾乎沒有接觸了。

我們家長期訂閱台灣新生報,這主要是因為與我們住在同一條街的里長,是我們鎮上台灣新生報的營業主任,訂閱此報,為鄰居捧捧場,是很自然的事。

我從國小五、六年級開始,就養成每天閱讀報紙的習慣。和當時大部份的年輕學生一樣,一拿起報紙,我首先看的就是副刊,而不是國際新聞、國家大事,或是社會新聞。看到喜歡的文章,還會用剪刀小心的把它剪下來,貼到剪貼簿上。

使用剪貼簿這種事情,在當時相當的流行。有的人自己製作剪貼簿,將一疊白紙裝訂成冊,或是將已經單面印刷使用過的大型紙張,廢物利用的向裡對摺,讓沒有印刷的白色那一面露出,再將一整疊裝訂成冊。這種比較克難的剪貼簿,是窮學生們較常使用的方式。如果身上有些零錢,到書局或是文具店,也可買到印刷比較精美,專為剪貼所設計出來的剪貼簿。

閱讀了幾年的新生副刊,上面的文章有時會引起我的共鳴,有時也會因為心中有感,而有下筆為文的衝動。到了高中一、二年級,有一天,由於心中突來的靈感蕩漾,強烈到有一種不寫不快的激動,於是我走到附近的文具雜貨店,買了一些稿紙回來。那是一張印有24行,每行共有25個綠色空格,共可寫六百個字的稿紙。

我將改了又改,直到自己感到滿意的草稿,將內容細心的謄寫到稿紙上。在文章後面,寫上了自己的姓名和地址,將文稿塞進信封,並在封面上寫了報社地址及副刊編輯室為收信人,貼上郵票,投進了離家最近的郵筒裡。

那時我對投稿所知不多,不知文稿要經過那些程序,更不知道如何才可以曉得文章是否被採用?如果被採用,又需要多少時日才會見報?

因為無知,加上期盼,所以在文稿投進郵筒的第二天清晨,我就迫不急待的搶在家人之前取得報紙,翻閱副刊,看看文章有沒有刊登出來,完全忽視了文稿都還沒送達報社的這項事實。這種心態,也許是所有初投稿的人所共有的吧?

日子一天一天的過去,報社沒傳來任何消息,文章也沒在副刊上出現。我心中忍不住想,會不會是郵差將文稿送錯地方了?會不會文稿已經被副刊的編輯丟進垃圾箱了?過了三個星期,我從原先的充滿期盼變得有點心灰意冷,不再早早起床去搶拿報紙了。

一個多月後的週末早晨,我還賴在床上睡覺,當時住在我們家的表弟,忽然興沖沖地奔上二樓,一邊搖醒我,一邊大聲說:「登出來了,登出來了!」有點丈二金剛摸不著腦袋的我,一邊揉著惺忪睡眼,一邊問:「什麼登出來了?」他把新生副刊擱在我眼前,說:「你的文章登出來了!」

我望著報紙副刊上的頭條,有點不敢置信的看到自己的名字和文章,都變成了鉛字。它看起來是那麼的美,那麼的不可思議。那就是我在大報出現的處女作。

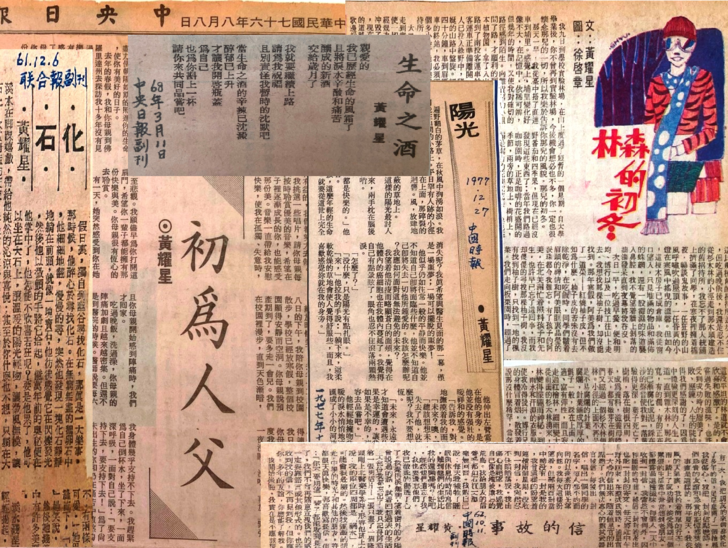

隨著年歲的增長,我的投稿經驗也慢慢累積起來,文章在四大報的副刊上都相繼出現了,對於各編輯室審稿的快慢,被選用的難易,喜歡什麼類型的文章,以及文章刊登的速度,便多少有些了解。

我的文章被刊登出來的最快速紀錄,是將文稿投進郵筒算起,第四天就見報了。我對中央日報副刊竟能如此迅速的刊登文章,感覺有點不敢相信。中央日報副刊秉持著速退快登的作業風格,在當時是非常有名的。通常文稿投入郵筒後,如果一個星期到十天沒有收到退稿,就表示留用了。時常是,當自己還在想,文章到底會不會被留用之時,卻看到它已經刊登出來了。被留用的文章,多半是十天到兩個星期就會刊出,最遲大概也只是一個月左右。他們處理稿件和刊登文章效率之高,是其他報紙副刊比不上的。這種乾脆利落的風格,最符合我的口胃,所以是我最喜歡投稿的報紙副刊,也在那兒刊登了不少詩文。

其他報紙的副刊,根據我自己的經驗,被留用的文稿大概會在一個月到一個半月間刊出。不過,我也有很多文章是在兩、三個星期之間就見報的。

雖然我有文章在第四天就被刊登出來的快速紀錄,卻也有被某報的副刊積壓了兩年多,才刊登出來的紀錄。我不知那是因為稿件被遺忘在編輯抽屜的底層或其他地方的某個角落,最後意外的冒了出來,還是另有其他的原因?

在四大報投稿了一段時日,也會碰到一些巧合和有趣的事情。在大學時代,有一天我在圖書館閱讀中央日報副刊,看到自己的一篇文章刊登出來了,我很高興的走出大樓,要去上課,途中碰見一位同班同學,他說:「恭喜啊,在副刊上看到你的文章了。」我驚喜的答:「啊,你也看到我在中副刊出的文章啦?」他有點迷惑的說:「剛才我看的是聯合副刊耶!」這是怎麼回事?我們都被搞糊塗了。等到下課,我回到圖書館,找出聯合副刊,才發現在同一天,在那兒也刊出了我的一篇短文。

兩家報紙的副刊在同一天刊登我的文章,固然帶給我一番驚喜,但我也曾在同一天,看到自己的兩篇短文,同時並列出現在副刊上的經驗。起初我是有點被搞糊塗了,因為其中較短的那篇文章,所署的並不是我的名字。我讀著熟悉的內容,望著「銅銘」這個作者的名字,不知是怎麼回事。過了幾分鐘,我才意識到,「銅銘」其實就是同名的意思。編輯大概想避免在同一天的副刊上,有兩篇署名是同個作者的尷尬,乾脆就臨時主動為我取個筆名了。

因為家裡只訂一份台灣新生報,所以文章在其他的副刊發表時,自己未必知道,那要碰點運氣。有個晚上,我到鎮上一家有名的小吃店吃宵夜。因為小吃店的生意好,客人多,我坐在那裡很無聊的等候我的餛飩米粉之際,發現桌上有一張沾滿油漬的舊報紙,於是便瞇著眼睛,吃力的將就讀起那油膩且灑有湯汁,幾乎濕透的聯合報副刊,沒想到,讀到的竟是自己的文章。看看報紙的日期,已經是幾天前的舊報了。我完全不知道文章已經刊出這件事。

我在野戰師戰車營服預備軍官役的夏天,參加了南北師對抗。演習結束,我們在王田集結,等候火車運載我們的戰車和兵員北返。等候期間,大家就睡在入夜後仍然燙熱的柏油路上及車輛邊。那個夜晚,輔導長從我們駐紮的北部基地回來,帶了一大袋的郵件。我意外的收到大學同班好友惠長的來信。

同樣是服預官役,命運卻是大不相同。他在聯勤總部服役,兩個人一間臥室,二十四小時供應熱水洗澡,而且是上下班制。在野戰師的我,參加了師對抗、師指揮所演習和營測驗,吃了不少苦,薪資還比他少,因為他另有工作加給。Anyway,收到他的信,我很是高興,於是在路燈下,就著昏黃的燈光,展讀他的來信。他說:「每晚臨睡前,我習慣聆聽XX深夜的廣播節目。節目的主持小姐以甜美柔和的聲音,誦讀著從報紙副刊上所選出的,優美動人的散文,並且搭配著優雅動聽的背景音樂。聽這樣的節目,讓我容易安然入睡。今晚我聽著聽著,主持小姐報出了文章作者的名字,我聽到的,竟然是你的名字,讓我好興奮!所以我覺也不睡了,乾脆起來寫這封信,想要趕快跟你分享這個喜悅……」

我合上信紙,在路燈下發了一陣子獃。我沒想到,自己的文章已經在新生副刊上發表,而我竟然是在此種情況下獲知的。

常在副刊上刊登文章,另一個時常會發生的事情,就是收到讀者的來信了。在那個年代,讀者寫信給作者,通常是把信寄到報紙副刊的編輯室,請求代轉,相當費時和不方便,所以我相信,讀者在閱讀文章後,必定是有相當的感動與共鳴才會這麼做,否則不會願意花費這種時間和精力,來試圖與作者取得聯繫。

當然,我也不例外的收到了許多讀者的來信。在那麼多來信中,自然也有一些異性的讀者會希望能與作者見見面。由於我內向害羞的個性,一直不敢答應,直到有位家住中壢的讀者,在獲知我的家鄉就在隔鄰的小鎮後,希望我在某個傍晚,能到中壢火車站旁的一家冷飲室見個面。我找不到拒絕的合適藉口,就硬著頭皮赴約了。

沒想到她是個幹練而且善解人意的女孩,減輕了我不少的緊張情緒,讓這次的見面相當的自然和諧,彼此也因此成了朋友。後來我到美國留學,兩人就斷了音信。幾年後,有一天我收到了中央日報副刊轉來的一封信,寄信地址是紐約市的法拉盛地區。她說:我在中央日報副刊讀到了一首詩,它的文筆和風格,我立即猜想,作者應該是你,等我看到作者的名字,果然就是你。

在書信中,我才知道她結婚了,跟着夫婿到了紐約,先生待她很好,時常帶她到百老匯欣賞音樂演奏和歌劇表演,最近剛生下了一個小baby,生活就更忙碌了。為了避免造成她們夫妻間的誤會,我停止了與她的聯繫。經過三十幾年,我依稀記得她的容貌,可是卻記不起她的名字了。

在所有來信的讀者中,至今我只記得一個名字。她是我見過面的第二個人。北一女畢業,因為家境清寒,在高中時就得當家教賺取生活費,大學也只好選讀師範大學。她是一個非常清秀溫柔的女孩,文筆比我好也比我聰明,書更是讀得比我多。她待我很好,卻因為我本身的內向與優柔寡斷,沒有勇氣接受她的情意,傷了她的心,使我自責至今,也一輩子都忘不了她的名字。

我曾有段時間幾乎全都是寫八、九百個字到一千個字左右的小品文,另一段時間,又幾乎是以寫新詩為主,這些其實都是因應當時的現實環境,不得不做的改變。

大學畢業後,考上預備軍官,被分派到野戰部隊,先是到金門報到,後來回防台灣,進駐基地訓練後,移防關渡的山上,期間歷經營測驗、師對抗和師指揮所演習,幾乎沒有個人的時間,也沒有個人的空間,生活的緊湊,可想而知,若想寫作,只有在星期天休假,士官兵們得以離開營區,上街看電影、打彈子、吃館子和逛街購物之際,營區內才會比較安寧輕鬆,而且只有少數人留營。通常我都放棄這在一個星期中唯一能夠離開營區,到外面玩樂的機會,主動留在連部,因為這是唯一能夠獨自靜靜地寫些東西的機會。因為我沒有個人的房間,所以便在大通鋪我的床上攤開那一張可寫六百個字的稿紙,然後拿出小板凳,面對床鋪坐下,就這樣開始提筆寫文章。

通常我是在晚點名後,就寢前,或是在蹲廁所時,構思和尋找靈感的。到了週末,文章在心中已經醞釀成熟,所以稿紙一攤開,就直接寫在稿紙上,一氣呵成,完全不用打草稿。想要一氣呵成的寫出一篇文章,當然是以寫小品文才比較容易辦到了。在那段服兵役的日子裡,每個月中,我總有一、兩篇的小品文刊登在台灣新生報副刊上。

我在美國當留學生的時候,因為功課緊湊忙碌,加上我又領了研究獎學金,每個星期要工作二十個小時,連想要坐下來寫小品文的時間都沒有了。而生活在異國,無親無故,沒有朋友和熟人,語言的溝通尚有困難,異國的飲食和生活習慣難以適應,考試和寫報告,天天都有壓力,這些孤單苦悶的心緒和思親念家想朋友的情懷,如果沒有適當的疏導和緩解,就容易出問題(在我的留學生涯中,就有認識的留學生承受不住壓力而嘗試輕生或是精神出了狀況)。

對我而言,寫作是帶給我自己一些安慰、感動和暫時讓心靈飄離現實生活的最佳方法。然而,在那種生活緊張,功課壓力大的環境下,我覺得連坐下來寫小品文的時間都是不可得的,於是我決定要以寫短詩為主。通常是我在有了主題或是靈感後,便在學生餐廳吃飯或是走在路上的時候構思與斟酌字句。這樣的醞釀,可能只需一、兩天或是一個星期。一旦覺得構思成熟了,整首詩便段落分明,字句明確的呈現在我的腦海裡,我只要坐下來提起筆來,一首三、四十行(有時五、六十行)的新詩,便可一揮而就,只要半個鐘頭就搞定了。那段時日,每個月我也總有一、兩首詩出現在中央日報的副刊上。當時我選擇在中央日報副刊發表作品,除了因為它是當年台灣最主要的三家大報之一外,也因為它是台灣唯一有海外版的報紙,換句話說,在中央日報副刊發表的作品,不但是台灣國內的讀者看得到,甚至在美洲、歐洲、非洲、澳洲和亞洲其他國家的華人,都可以讀到中央日報。只要文章刊登出來,不但我自己在美國看得到,我的父母和親友在台灣也看得到。

說到寫詩,我也曾經遇到一件很奇妙的事情。有一天,我很意外的收到由新格唱片公司寄來的一封信,說我發表在中央日報副刊的一首詩「生命之酒」,已被林兮譜成歌曲,將收錄在王海玲的專輯裡,要跟我討論版權和酬金的事情。林兮就是當年為李敖所寫的「忘了我是誰」(據說是為了大明星,也曾是他太太的胡茵夢所寫)譜成歌曲的音樂人。「忘了我是誰」是當年最紅最熱的國語歌曲。而王海玲當年在念北一女時獲得了五燈獎,非常轟動,也是炙手可熱,最有潛力的年輕女歌手。在那張專輯裡,作詞的人中,除了我是籍籍無名之外,都是已經出名的作家,如余光中、鄭愁予、小野等等。

當時我已經在美國念書,我感到非常的困惑,不知道新格唱片公司是如何得知我在美國的地址的。幾經打聽探索,才發現其中的來龍去脈,也是有許多巧合。

原來在林兮為「生命之酒」譜曲之時,新格唱片公司要跟我聯絡,但沒有我的地址,所以打開了台北市的電話簿,開始搜尋,想碰碰運氣(別忘了那仍是個沒有網絡的時代),結果真的在電話簿上找到了跟我同名同姓的人和電話號碼,於是便撥了電話過去。接了電話的那一端在聽完新格唱片公司說明來意之後,回答說:「你找錯人了喔!你要找的人現在不在台灣,而是在美國。」於是他把我在美國的地址告訴了新格唱片公司。

您一定覺得很奇怪,怎麼這位和我同名同姓的先生會知道我在美國?甚至還有我在美國的地址呢?說來,您一定難以置信!

我在中興大學念完碩士班,先留在母校工作,住在教職員單身宿舍。一年後,我開始準備出國念書,這個學期,在我宿舍寢室的左鄰搬進來兩位化學系的年輕助教,出乎所有人的意料之外的是,其中一位竟然是跟我同名同姓。由於這個因緣,我們成了朋友,而我又痴長他幾歲,於是住在單身宿舍的朋友們便以「大黃」和「小黃」來區分我們兩人。我出國後,兩人還保持了一段時日的聯絡。是的,新格唱片公司所撥的電話,正好是打到家在台北的「小黃」家裡。世上,本就有許多難以解釋,不可思議的事情,不是嗎?

自從報禁解除後,台灣新創辦的報紙有如雨後春筍,相繼冒了出來,然而,由於網際網絡的興起,智慧型手機的普遍,紙本的報紙在不易競爭的壓力下,面臨了經營的困難,國內外知名的報紙,有許多不得不關門停止營業。在目前報紙經營如此艱困的情況下,副刊接受投稿,需要人事經費負責審稿和編輯,刊出了文章,還要支付作者稿酬,這對報社而言,想必是附加的沉重負擔。台灣過去的四大報中,中央日報已經不存在了,台灣新生報每天只剩薄薄的幾張,而且不再有副刊,就剩下聯合報和中國時報在繼續苦撐。自報禁解除後,雖然新出現了好多家新的報紙,可是在那些報紙中,如今一個星期仍然維持七天都有副刊的報紙並不多。

副刊好像是中文報紙的特色,國外的報紙,在我的印象中,並沒有讓人投稿發表作品並支付稿酬的「副刊」。副刊以前被稱為報屁股或是附刊,好像是報紙可有可無的附屬品,但台灣在我的青少年時期,文藝創作如此蓬勃發展,民眾喜歡閱讀的風氣如此普遍,我想,報紙副刊可說是功不可沒,有很大的貢獻。在這報紙的生存越來越艱難的日子裡,副刊會不會有一天悄然消失呢?我沒法不去擔心這一天的到來。

副刊與我 (2之1)http://www.ksnews.com.tw/upload/20201009-011.pdf

副刊與我 (2之2)http://www.ksnews.com.tw/upload/20201010-011.pdf

(2020-10-09 & 10 刊於更生日報副刊)

【附記】

這篇文章刊出時,距離文稿寄出的日期,約半年又三個半星期。文章分兩天刊出。可能是因為文章較長之故,導致文稿積壓較長的時間才刊出。

這篇文章的背景音樂,就是由林兮為「生命之酒」所譜的歌曲。自動播放的這首歌是由吳秀珠女士所主唱。主持民歌饗宴節目的陶曉清女士曾訪問歌手吳秀珠。吳秀珠說,這是她發行的那張唱片中,最喜歡的一首歌。這可能是和她的人生經歷有關。陶曉清女士也覺得,吳秀珠女士所唱的「生命之酒」透出了那絲歷經生命滄桑的味道,而王海玲的歌聲嘹亮,但可能是當時她還非常年輕,歌聲中自然就不易有那種味道。王海玲演唱的「生命之酒」也附在這裡,但需要手動播放。當年只有黑膠唱片和卡式錄音帶,錄製的結果,難免會有雜音,效果也遠不如現今科技所錄製的結果。

生命之酒 (吳秀珠演唱)

生命之酒 (王海玲演唱)