前言:邁向21世紀,

當今的消費者在購買商品時,不僅僅比較價格、功能,同時也對取貨時間的要求越來越嚴苛,如果下單後還需等上10或半個月才能拿到商品,很可能就會選擇其他廠牌,或至其他通路商店購買。

|

於是,國際品牌大廠為符合消費者的購物標準,便轉而壓縮上游代工製造業者的商品生產時間。因此,零組件價格不再是國際大廠選擇OEM或ODM代工夥伴的唯一標準,惟有能在第一時間完成商品組裝與製造的業者,才具備成為國際大廠代工夥伴的資格。

在此情況下,供應商管理存貨(Vender Managed Inventory;VMI)的存貨管理機制,悄然成形;由零組件供應商、中心組裝廠或第三方物流公司的任一單位,負責建置VMI Hub倉,零組件供應商依據和中心組裝廠所簽合約,決定將商品送至VMI Hub倉的時間點及數量,而中心組裝廠遇到有使用料件需求時,再至VMI Hub倉拉貨,並根據實際使用量,來支付供應商貨款。

和傳統由中心組裝廠發出採購訂單(Purchase order;PO),零組件供應商再根據PO單進行生產、交貨的模式相較,VMI機制對中心組裝廠的效益有二,

第一,降低中心組裝廠在原物料的前置時間(lead time),由數個月或數天大幅縮短至只有數小時,

第二則是 減少存貨管理成本,由於VMI Hub倉中的原物料所有權,仍掌握在供應商手中,因此,中心廠不必事先準備大量庫存,來應付未知的訂單需求,所以可改善資金積壓情況。

集合無數VMI成全球共配倉 可望降低零組件供應商庫存跌價風險

對零組件供應商來說,VMI機制則會讓其與中心廠的合作關係更為緊密,中心廠在選擇零組件時,會優先考量VMI合作夥伴,不過,有得必然有失,由於VMI Hub倉中的商品屬供應商所有,因此,其所要承擔的庫存跌價損失亦較大,對於以中小型規模為主、資金相對不充裕的台灣零組件供應商而言,中心廠所提出建置VMI Hub倉的要求,未必是個利多消息。

廣達電腦管理資訊中心協理方天戟認為,若能改採全球共配倉(Central Sharing Warehouse Joint Managed Inventory;CSW JMI)模式,不但可以擁有VMI的運作效益,同時還能減低零組件供應商的庫存跌價風險。

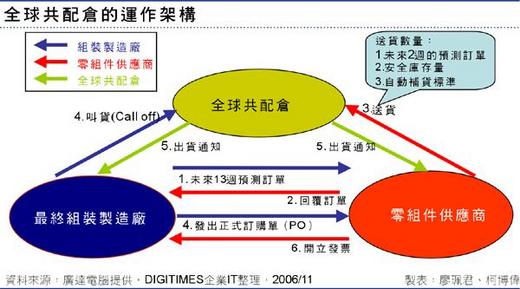

全球共配倉可以看成是無數個VMI的集合體,由隸屬於同一產業別的中心組裝廠或零組件供應商共同建立,在JMI模式下,各個組裝製造廠同樣先傳送未來13週預測訂單給供應商,當然,此數值可依合約規定而有所調整,而供應商則需回覆予中心廠,關於預測訂單的確認訊息(commitment)。

之後,供應商再依照不同送貨標準,如:未來2週預測訂單量、安全庫存量或即時補貨量(replenish)等,定時將零組件送進全球共配倉中,當組裝廠有使用需求時,可向全球共配倉送出叫貨訊息(call off),及供應商發出PO單,而全球共配倉在準備送貨予中心廠時,便將出貨訊息同時發送予組裝廠及供應商,供應商在數到訊息後,便可開立售貨發票給中心組裝廠。

為強調公正與公信 全球性共配倉應由第三方物流業者扮演主導角色

究竟全球共配倉對零組件供應商的實質效益何在?方天戟以舉例方式做進一步說明,假若廣達、仁寶、英業達及緯創等4家公司,同時爭取某一國際客戶的50萬台筆記型電腦的訂單,而為確保接單後能順利出貨,這4家中心廠可能會尋找部分特定零組件的上游供應商,要求先幫忙備料。

通常,這類特定零組件的供應商數量不多,於是,上述4家中心廠可能同時找到某甲供應商,而該名供應商為求滿足4家不同客戶的需求,就得準備200萬件(50萬 X 4)商品庫存,但在最後得標者只有1位的情況下,某甲供應商勢必會因此而多出150萬件庫存商品,而這150萬件商品均暗藏著庫存跌價風險,因此,某甲供應商為了規避風險,也有可能選擇拒絕中心廠要求,或假裝已備貨。

藉由JMI機制的運作,便能協助供應商降低跌價風險,中心廠也能確保供應商會幫其備貨,當上述4家中心廠,若有十足把握確信自身能成功爭取訂單,就可以和供應商簽定備貨合約(Reservation Agreement),要求供應商備貨,並保證最後若沒有得標,仍會支付一定補償金予供應商,至於金額大小,通常依據貨價的特定百分比來計算。

雖然,全球共配倉的運作原理和VMI Hub倉並無一致,但是因為擴大參與者範圍,也因而得以創造庫存共用、價值共有、資訊共享及利益共生等效益,包括資訊製造業,及提供物流軟硬體倉儲服務的業者,都是全球共配倉架構下的可能參與者,其中,方天戟認為最適合扮演全球共配倉主導角色的企業,就是物流公司。

因為物流業者獨立於零組件供應商和中心廠之外,較容易塑造參與業者彼此間的信任關係,不過,台灣物流業者規模不大,資金不夠充裕,資訊化程度亦較為薄弱,若要成功主導全球性共配倉的建置,只怕得先強化自身IT實力才行。

限會員,要發表迴響,請先登入