▲「里卡頓莊園與森林」是紐西蘭基督城最早的歐洲人永久定居點

▲這座超過兩百年的宅第,保存19世紀維多利亞和愛德華的建築風格▼

眾所皆知,紐西蘭的美,主要體現在獨特的自然面貌,而且難得沒有被過度開發。然而追逐造化景觀之餘,我也會深度走覽人文場域,藉以了解在地的現在與過去。

這就是為什麼我會去參觀位在基督城的「里卡頓莊園與森林」(Riccarton House and Bush),期盼從一個蘇格蘭家族跨海逐夢的故事所在,管窺英國移民如何在紐西蘭建立了最具英國風情的城市。

順便一提,Bush這個字的英文原意是「灌木」「灌叢」,但在紐西蘭是指「原生森林」(native forest)。

「里卡頓莊園與森林」不常見到中文介紹,可能是大家複製旅遊的景點都差不多,但這處國人不熟悉的莊園,是歐洲人在基督城建立的第一個永久定居點。

更重要的是,紐西蘭歷史上首部專門為保護原生森林而制定的法律,就是為了確立基督城里卡頓莊園的森林,永久作為公共自然保護區的地位。

但萬萬沒想到,我就是在這裡發生“奇遇”,至今回想起來仍是匪夷所思,不能確定到底看到了什麼?幸好我不是唯一的見證人,也能提出證據澄清我沒有胡扯瞎編。

這次的親身經歷,讓我深刻體驗我們的眼睛能看到的不是全部,我們的眼睛看不到的也並非不存在。

那就先來看看這座有草坪、小溪、花圃、大樹與曲徑,四季景色美麗的大莊園,是怎樣一個融合自然與人文的古老境域?

▲「里卡頓莊園與森林」由蘇格蘭狄恩斯家族打造,全部面積佔地12公頃▼

▲僅僅是莊園入口就花團錦簇、綠意蔥蘢,宅第周圍還有更大庭園綠地▼

▼基督城的里卡頓行政區,就是由狄恩斯家族命名他們定居的農場所在而來

*基督城的開始

基督城(Christchurch)是紐西蘭南島最大的城市,因為城市綠地和公園眾多,故有「花園城市」的美譽。

基督城是1840年代,由英國移民(主要是英格蘭人)建立,城市規劃充滿英國風格,因此有“英國之外的英國”之稱。

紐西蘭南島東部的坎特伯雷地區省長William Rolleston,他在1858年來紐西蘭,為這座新興城市命名為「基督城」。

Rolleston 選擇這個名字的原因,是因為他曾在劍橋大學讀書,對基督學院有著很深厚的情感。同時也反映了當時殖民地社會的宗教背景和對基督教文化的重視。

為什麼英國人要移民到紐西蘭呢?

原來19世紀的大英帝國,固然有工業革命與科技進步的突破發展,卻也有嚴重的失業問題,導致工人階級與城市貧民對掌控權利的貴族富人深表不滿。

正好英國希望在太平洋建立戰略據點,紐西蘭又具備潛在的農業和資源價值。英國政府便有計畫地將民眾遷移到殖民地,有助於減輕社會壓力,是一舉兩得的辦法。

但你可能不知道,1820–1850 年代,英國政府將大約2000名罪犯(從輕罪到重罪)流放到紐西蘭。這些罪犯為英國掠奪毛利人土地和開路墾荒有極大貢獻。

罪犯之外,其他移民則是為了尋求更好的生活機會,或被英國政府招募以支持殖民地發展的人。這些自由移民大多是農民、工匠和商人。

自由移民當中,有一個來自蘇格蘭的狄恩斯(Deans)家族,不僅是坎特伯雷地區的開創者之一,還對基督城的農業、經濟發展及早期的社會建設作出了貢獻。

就是這個在基督城的歷史中,扮演了非常重要的角色的狄恩斯家族,建立了「里卡頓莊園與森林」。

▲里卡頓莊園和流過莊園的埃文小河,都是根據狄恩斯家族的故鄉地名▼

▼莊園裡的一棵銀葉垂枝椴樹,植於1855年,像一把大傘覆蓋地面

▼我太喜歡這棵老樹,得到園丁允許,輕輕地翻開垂地枝葉進去拍攝老樹

▼莊園裡保留了狄恩斯家族當年墾荒住的農舍,內為展示移民用具的博物館

▲這是農舍旁的大樹,長得真有趣,到處草木豐茂,生機盎然▼

*狄恩斯家族的貢獻

狄恩斯家族是一對兄弟–約翰和威廉–帶著家眷移民到基督城附近的坎特伯雷地區開墾土地。

他們經營農場、種植作物,並引入了當時最先進的農業技術,對當地的農業和經濟發展起到了積極作用。

他們也參與了基督城周邊的許多建設項目,包括開闢道路、建設農田,並且以他們的資金支助當地的基礎設施建設。

狄恩斯家族成為了基督城上層社會的核心成員之一,他們對當時的教育、文化、政治和商業活動都有一定程度的影響。基督城至今許多街道、地名和紀念設施都與狄恩斯家族有關,甚至到了今天,狄恩斯家族的後代在紐西蘭和國際上仍有很高的知名度。

更難得的是,歐洲移民來到紐西蘭後,與原住民毛利部落之間經常存在衝突,特別是土地和資源的爭奪。然而,狄恩斯家族與當地的毛利部落有著相對和諧的關係,在當地建立了雙方貿易和文化的交流。

寫到這裡,我突然想到個人的品行好壞,不一定有現世報,反而從後人是否枝繁葉茂、家道昌榮,還是人丁不旺、子孫不肖,可以印證民間常說的「三代報應」「七代報」。狄恩斯家族能綿延超過兩百年,與紐西蘭同慶國祚,應是積善之家。

我查了一下狄恩斯家族,世代對社會做出諸多貢獻,也都有人在工商學界頭角崢嶸,唯獨無人從政。這點非常罕見,因為以狄恩斯家族的聲望,想要崛起政壇絕對易如反掌。

里卡頓宅第牆上有一塊共濟會的標誌,但是狄恩斯家族並非共濟會會員,很可能只是與共濟會有互動,或是共濟會以贊助翻修文化古蹟向狄恩斯家族致意。

你要知道,19世紀基督城的社會菁英圈,有不少是共濟會會員。直到今天,紐西蘭歷史上好幾位總理、部長、檢察長、國會議員,都是共濟會會員。

▲基督城蘇格蘭共濟會的牌匾,狄恩斯家族來自蘇格蘭,對基督城有諸多貢獻

▲里卡頓莊園最著名的是其濕地森林,出入口有管制,四周有鐵絲網圍起保護

▲紐西蘭第一個保護森林法律就是為了里卡頓森林,鋪有900公尺探索步道

▲這是紐西蘭原生樹種600歲的白松樹根,下圖是仙人掌科的蛇鞭柱屬▼

▲森林裡看到紐西蘭林鴿,可惜沒看到袋蛾▼

*里卡頓森林的重要

狄恩斯家族最著名的代表性遺產,就是「里卡頓莊園與森林」,因為它成為了基督城的歷史性保護區,尤其是一片原始的森林區域,對當地生態和環境有著重要的歷史意義。

里卡頓莊園是在1855年由狄恩斯兄弟建造,從一個小木屋擴展到一座大宅。他們以家鄉出生地之名,命名了他們開墾的地方。這塊位在基督城市中心西邊的里卡頓行政區,地名就是這樣來的。

「里卡頓莊園與森林」最出名的不是大房子,而是「里卡頓森林」,或稱「狄恩斯森林」。

這片森林原被毛利人稱為Pūtaringamotu,意思是“被水環繞的森林”,是毛利部族的重要食物採集地,主要獲取鳥類與植物資源,並作為季節性聚居地。

也因這片森林位於河流與沼澤之間,宛如孤島,它躲過了席捲全省的大火,成為基督城地區僅存的一片原始濕地森林,也成為保護毛利時期原生植被的重要場所。

歐洲人移民初期,砍倒坎特伯雷平原上的廣大森林,然後種植小麥、放牧羊群。狄恩斯兄弟卻特意把這塊7.8 公頃的濕地森林保護下來,家族百年後捐出給基督城市民,唯一的條件是永遠保護。

★1917年,紐西蘭國會通過「里卡頓森林法案」《Riccarton Bush Act》,並成立信託確保該森林受到永久保護。這也是紐西蘭最早的城市森林保護案例。

今天這座森林裡,生長有600年以上樹齡的白松樹(kahikatea),是紐西蘭最高的原生樹種,樹幹挺直,木材輕而堅韌,毛利人和早期歐洲移民都曾用來造船或建屋。其果實會吸引鳥類,特別是紐西蘭林鴿(kererū)。

里卡頓森林在紐西蘭昆蟲學史上,也佔有重要地位,許多本土昆蟲最初都是在里卡頓森林發現並命名的,譬如「袋蛾」是紐西蘭特有物種,並且只棲息在里卡頓森林。

今天的里卡頓森林,是生態教育與自然保育的重要地點。靜謐的森林內設有900公尺平坦的探索步道,漫步其中可以感受大自然的蓬勃生機。

▲里卡頓宅第入口,建築最初採用本地原木架構,室內也多用原木元素▼

▲參觀宅第內部需要導覽帶引,且要線上預約▼老宅闢室提供遊客餐飲

▼牆上畫像是約翰狄恩斯和太太簡,約翰35歲過世,簡一人堅強帶大孩子

▼餐裝上除了放置餐具,還有當時流通的文書刊物

▲百年前的紐西蘭童玩,狄恩斯家族算是富農地主,孩子才能享受這些

▼房子太大,東西太多,照片挑幾張看看就好,不用介紹也知道是什麼吧?

▲女主人的房間,衣服鞋帽的大櫥櫃就不放上來了,好看的在下面▼

*里卡頓宅第內觀

為了參觀「里卡頓莊園與森林」,我特意跑了兩趟。

第一趟是下午黃昏時分趕去,才驚覺忘了網上預約參觀。原來要進入屋內參觀這座超過兩百年的歷史宅第,必須參加有導覽介紹的「文化遺產之旅」。

順帶一提,參觀導覽宅第要付費,參觀莊園和森林免費。官網預約: https://www.riccartonhouse.co.nz/riccarton-house

西方人對保護歷史古蹟的作法,不僅是保存硬體,核心是教育與文化傳承。透過講解故事和實物(家具、照片、文件)呈現的歷史情境,讓遊客理解、欣賞並支持文化與歷史遺產的保護。

我個人支持有導覽員同行,並且限制參觀人數,能減少遊客對古蹟的破壞。畢竟遊客水準不一,還有人無恥度,縱使肇事之後重罰,也可能難以彌補已然造成的傷害。

隔兩天預約好再去,加入了一個十人團(一對母子、兩對夫妻、兩個老閨密、我、導覽員),總算如願參觀了這座具有19 世紀維多利亞和愛德華時代風格的建築。

據說建築結構是以當地原木(赤松、南島松)為主,但經過歷史擴建與修復,有木材與部分磚石混合,室內則保留了大量原木元素。

室內裝潢融合了當時流行的設計元素,包括華麗的壁爐、雕花的木工細節以及時尚的傢俱。牆上刻意保留昔時的壁紙,據說現在根本找不到可以替補了。

里卡頓宅邸內部保留了狄恩斯家族早期家具、古董、照片與生活用品,呈現殖民生活日常,也呈現中上階層殖民者的生活品味。

宅邸內部設有多個功能區域,如餐廳、臥室、廚房等,每個區域都有其獨特的裝潢風格,體現了當時的生活方式。每個房間也充滿了故事,為遊客提供了探索歷史的機會。

我注意到天花板上的燈具都不相同,燈座的精緻造型也各殊異,這類講究美觀與實用的細節,反映出狄恩斯家族身為大地主的社會地位、財力與生活方式。

▲好玩的來了,你猜它是什麼?如果你猜的是那個,那你猜這是啥?▼

▼看到沒?地板開了逃生門

▲百年宅第的壁紙,仍然儘量保留,但是有些現在當然已經買不到了▼

▲老房子固然需要翻修,但也保留一些角落,讓今人猶能看見真實原貌▼

▼原本都是木造結構,為了不受地震毀壞,近代翻修加入了磚石

▲有保留價值的房子,理由之一就是呈現了當時生活品味的精緻細節▼

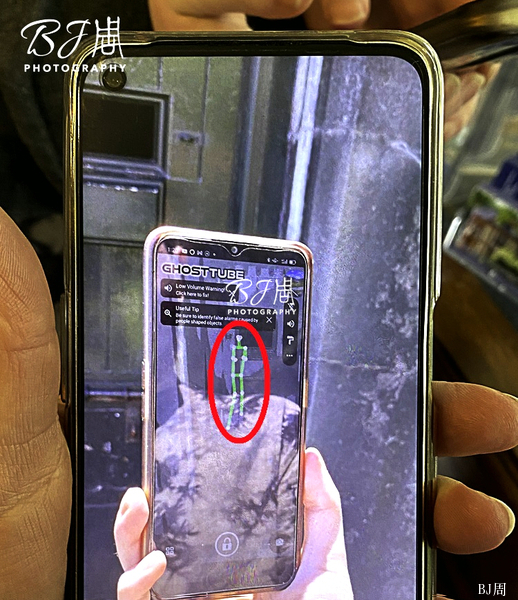

*閣樓的異象奇遇

就當參觀到閣樓時,我身旁一對澳洲來的夫妻團員突然睜大眼睛竊竊私語,太太還吃驚得拿手摀住嘴巴,我本能地關心:「怎麼了?還好嗎?」

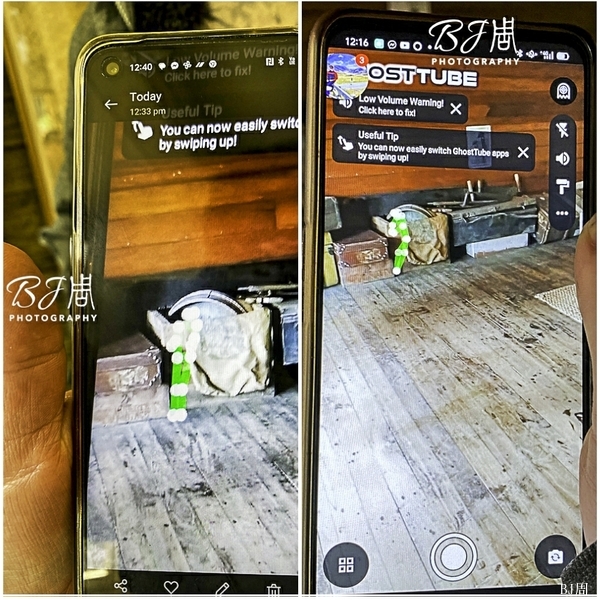

他們讓我過去看先生握著的手機,他對準一個角落方向的手機螢幕上,竟然出現一個綠色螢光的人型線條。

乍看之下,我一時沒有反應過來,澳洲太太跟我點點頭低聲說「Paranormal 」(靈異現象) ,我才恍若頭上被敲了一槌。

原來這對夫妻是業餘的「靈異調查員」(Ghost Hunter),到處找古蹟探測異常,他們的手機內建一套類似「靈異探測器」的工具程式GhostTube,可以捕捉人的眼睛看不見的東西。

我一聽就來勁了,反覆查看閣樓角落,明明肉眼沒有看到奇怪的影像,可手機裡清楚照到一個人形線條。

雖然見到異象,我還是不相信自己運氣這麼好,不由得懷疑的問「是不是反光?」

問題是那塊角落沒有反光的條件,而且那個綠色人形還有動作變化!

一不做二不休,我發揮柯南精神,同時開啟求證模式,走過去→“摸”!有說法是「靈體」在的地方,會感覺到「冷點」(cold spot)。

追蹤拍攝的澳洲太太詫異說:「你一靠近它就移去別地方了」。

咦,躲我嗎?為什麼?

想起一部電影《神鬼第六感》(The Others),奧斯卡影后妮可·基嫚主演的這部驚悚片∕恐怖片,非常耐人尋味,結局更是大反轉,原來阿飄不知自己才是阿飄。

其實里卡頓莊園有一些民間傳聞和故事,譬如夜晚聽到腳步聲、門吱嘎聲或奇怪低語,以及家族早期成員的靈魂仍在宅邸徘徊。

你別看我寫靈異景點,可我從不閉門造車,更不會為了什麼商業利益去編假杜撰。實際上,我去過許多傳聞有名的鬼地方,證實了大多是過度渲染。雖然也不能鐵齒說沒有。人根本不必怕鬼,鬼怕心正的人。

里卡頓莊園的傳聞,應該是老舊房子產生的空間回聲,容易讓人產生鬧鬼的感覺。再者西方人不忌談鬼,有點鬼故事反倒可以增加趣味。

那麼,到底我們在里卡頓莊園的閣樓看到什麼?70歲的阿嬤導覽員觀看影像之後,淡定一笑的回答說:「只要無害,你認為是什麼就是什麼。」

..........

嗯,果然專業。

▲我們參觀到閣樓,不料遇上奇事,前右就是澳洲太太在用手機偵測

▼就是這對業餘的“靈異現象調查員”夫妻,一路查看就真在閣樓發現異象

▲這對夫妻的手機有偵測軟體工具,捕捉到會移動的人型線條▼

限會員,要發表迴響,請先登入

- 1樓. BJ周2025/09/03 23:18

台灣高端旅遊上看1500億 遊南極女性占6成

根據全球顧問公司麥肯錫發布的最新「重新認識當代奢華旅人報告」指出,60歲以下的奢華旅人約佔8成,其中40到60歲為消費巔峰期。

高端旅遊年產值上看千億"極地旅遊"夯賣到2027年

高端旅遊近年興起,年產值上看千億,每人每趟旅遊經費,多達60萬。也因此,不少旅行社鎖定了這類族群,推出要價數十萬,甚至上百萬的行程,其中極地絕對是不少旅人的夢幻旅遊清單,就有業者推出包船行程,明年名額已經快完售,已經賣到2027年去。

18天旅程,旅客得先飛行40多個小時,到中南美洲,再轉搭郵輪。旅費要價70到250萬不等,最高級的總統套房,達59坪。極盡奢華,卻買氣超夯。旅行社分析,南極遊旅客女性佔六成,65%的在職旅客,5成是企業主、2成3的高管,還有18%的醫護人員。

旅行社董事長游國珍:「2026年的包船,距離現在還有一年三個月,可是事實上銷售已經75%了,所以甚至我們在規劃2027年的一個包船,臺灣的市場,好像有別於其他的歐美國家,歐美國家在賣的是一年以後,我們在賣的是兩年以後,而且我們銷售的速度會非常非常快。」

事實上,高端旅遊約佔出國人口的1.5%,每位旅客每次出國,平均消費預算高達60萬。一年商機上看1千到1千5百億。旅行社搶攻市場。元本旅遊主攻極地包船;雄獅新推出加拉巴哥群島,主打近距離生態觀察、豪華遊輪享受,17天要價近76萬;可樂則主打商務艙遊輪體驗,六天五夜日本,旅費43萬8,只剩零星座位。

郵輪集團亞洲區總監石嘉燕:「台灣是個非常好的高價奢華市場,重點不在旅費,台灣旅客知道他們要什麼,他們愛旅遊他們要最好的。」

對台灣高端旅客來說,旅費已經不是重點,能有深度、好的旅遊,才是讓他們掏出錢的重要關鍵。

游國珍指出,以年齡層來看,60歲以上旅客占6成以上,50歲左右的旅客也占很大比例,也有6成5的旅客是在職中,顯示不少人希望趁年輕先到遠一點的地方旅遊。

對於高端旅遊市場,雄獅旅遊表示,12日以上歐洲旅遊行程的出團占比,在疫後成長超過3倍;而具備深度、主題性的產品,也展現強勁的成長力道,像是受惠於極光爆發週期,北歐四國行程1月至7月出團人數較去年成長7成5,西班牙朝聖之路出團人數也呈倍數成長。